PLAYER

時代を切り開く、新次元の技巧名演

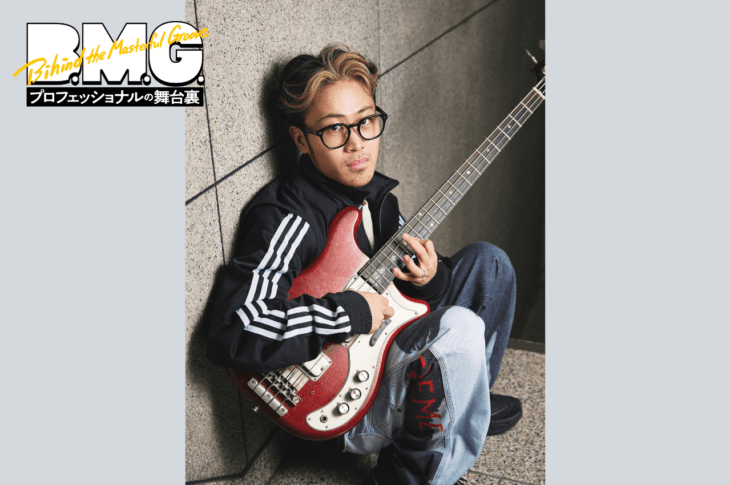

世代最高峰のテクニックを武器に“ジャパニーズ・フュージョン”の未来を担う4人組、DEZOLVE。彼らが2月15日にリリースした6thアルバム『CoMOVE』でのアンサンブルは驚愕のひと言に尽きる。約1年半のサポート期間を経て2022年11月に正式加入したベーシスト兼子拓真は、自身のトレードマークでもあるヴィクター・ウッテンをルーツとした超絶技巧を全篇で披露するほか、幾重にも表情を変える多彩なアプローチで“フュージョン・ベース”の可能性を飛躍させた。DEZOLVEへの加入を“探し求めていた最良の環境だった”と語るその胸中と、作中で魅せた超絶プレイの数々を紐解いていきたい。一流のスタジオ・ミュージシャンから成る“タレント集団=DEZOLVE”において、兼子が示した低音の在り方とは?

ベーシストなら“ヤバい!”って思ってくれるんじゃないかな(笑)。

━━まずは兼子さんがDEZOLVEへの加入に至った経緯から教えてもらえますか?

僕は普段サポート・ミュージシャンとして活動しているんですけど、一昨年にドラムの山本真央樹さんとスタジオの仕事でご一緒させていただく機会があったんです。そこでお互いのルーツにあるフュージョンの話とか、いろいろとお話しをさせていただくなか、真央樹さんのソロ・アルバムに数曲参加させていただくことになりまして。それをきっかけに“DEZOLVEのサポートをしてみない?”って声をかけていただいて、まずサポート・メンバーという立ち位置から参加させていただきました。サポート期間としては1年から1年半くらいですかね。“新しくアルバムも出すし、正式に加入しないか?”というお話しをいただけたので、正式にメンバーとして加入させてもらうことになりました。

━━兼子さんはセッションマンとして数多くのアーティストをサポートしていますが、だからこそひとつのバンドに正式加入するというのは、特別な思いや覚悟も必要だったのではと思います。

そうですね。まずサポート・ミュージシャンの仕事とは、楽曲を支えることであり、楽曲をより良くするためにプレイすること。もちろんそういうプレイも好きなんだけど、僕のベースのルーツって、超絶技巧だったり、ベースがたくさん喋る音楽なんですよ。だからサポートの現場とは別に、自分の“喋り”によって成立する音楽ができる、自分を表現できる場所がずっと欲しいと思っていたんです。だからこそDEZOLVEというバンドに出会えたことは本当に大きなこと。DEZOLVEは全員が一流のスタジオ・ミュージシャンであり技巧派。各々のテクニックとプレイで音楽としてのお喋りができるという部分に感動したんです。

━━まさに探し求めていた環境だったと。

そういうことです。僕的には最良の環境だったんですよ。だからDEZOLVEへの加入は僕のなかでの大きな決心でもあり、自分のやりたいことに合致していたということです。

キング/KICJ-862

━━サポートから正式メンバーになったことで、プレイや心構えなど、どういった変化がありましたか?

サポートをやり始めた頃は“あのDEZOLVEか……”って恐縮してしまっていて、DEZOLVEの世界観を守りに行きすぎる、崩したくないって意識が強かったんです。だから緊張してミスしたときにめっちゃ萎えちゃうみたいな(笑)。でもDEZOLVEは“インストゥルメンタル・フュージョン”なので、僕も3人と対等な目線に立って喋りに行かないと成立しないし、3人も“もっと来いよ”くらいの感じで僕にプレイで喋りかけてくれるので、これで行かないのは失礼だなと思うようになったんです。そこから自分でもどんどん喋るようになったとき、一気にハマった感じがあって、それがどんどん色濃くなっていった感じです。正式加入後はもっと音楽を楽しむような喋り方というか、僕から3人に仕掛けるくらいのプレイもやるようになったし、今作にはそういうコミュニケーションが詰まっていると思います。

━━今作『CoMOVE』は、各曲でそれぞれの超絶技巧が光る“最強若手フュージョン・バンド”の名に恥じない傑作だと感じます。メンバー全員が卓越した個人技を持つなか、ベーシストの役割としてはどういった部分を大切にしていますか?

サポートのときから大事にしている点が3つありまして。ひとつ目は、個々の技術が卓越していても音楽として伝えたいことを守るということ。“技巧をやってやろう”って意識じゃなく、“技巧を使って音楽を作る”ということです。ふたつ目はDEZOLVEのフュージョンにはいろいろなジャンル感が存在しているからこそ、しっかり楽曲の世界観に寄り添うこと。どんな曲にも“DEZOLVE”という筋が一本通っているから、そのDEZOLVEらしさを生かすプレイを心がけています。3つ目は自分からどんどん喋りかけにいって、テクニック的にも3人とぶつかり合うこと。DEZOLVEは思い描いている音楽像を表現するために技巧を使うって考え方なので、そのなかでベーシストとしてすべきこと、できることを常に考えています。

━━今作での兼子さんのプレイは、派手なプレイで魅せる曲と支えに徹する曲で明確にコンセプトが分かれているように感じます。それらの使い分けはどのように考えていますか?

音楽的に“兼子拓真が喋って”って言われている曲では自分を出しています。例えば一曲目の「Heart of the World」だと、作曲した北川(翔也/g)さんから、新加入した僕のベースをフィーチャーしたいという思惑をうかがっていたので、僕にしかできない技巧だったり、どんどん喋っていくプレイを意識しました。対照的にほかの誰かが喋る曲では自分を魅せるのではなく、楽曲を成立させることを意識します。そのうえで必要ならば自分も喋っていくっていうプレイの使い分けですかね。例えばベース・ソロは僕が喋っていい箇所なんだけど、あくまで要求されているのは部分としての喋り。全篇でスラップとかをしちゃうと枠組自体が崩れちゃいますよね。行く部分と守る部分を見極めつつ、曲に寄り添って成立させるという考えのなかでコントラストを出しています。

━━ベースをフィーチャーした楽曲だと「Vantablack」は、アタマのフィルインから全篇をとおして衝撃的なスラップ曲です(笑)。拍の合間にダブル・プルの6連、7連フレーズを絶え間なく入れ込んでいて、ベースが全体の主役として存在していますね。

ベースを主役にした楽曲として真央樹さんがイメージしてくれたんです。EDMチックで打ち込みビートとシンセ・ベースが鳴っているからこそ、僕は上で自由に展開できる。だから支えるベースというより、一個の盛り上げ役としてプレイしています。ソロでは“兼子くんを魅せなさい”っていう、自己紹介的なプレイを求められたので、“もう思い切りやったろう”みたいな(笑)。

━━ソロだともう一段ギアが上がった感じで、音の詰め込み方がハンパじゃないですね(笑)。

ベーシストなら“ヤバい!”って思ってくれるんじゃないかな(笑)。そういうものを目指したかったんです。フュージョン・シーンには年代ごとに代表格となるベーシストがいて、その人が編み出したテクニックが過去を淘汰していくじゃないですか。僕のルーツのヴィクター・ウッテンもまさにそんな感じで、“ウッテン奏法”でひとつの時代を作った。そしてそれに影響を受けた人がまた新しいテクニックを作り出していく。だから“これがDEZOLVEの兼子拓真だ”っていう名刺代わりになるプレイを披露したかったんです。爪を使ったプルとか、ダブル・プルの6連、7連とか、ベーシストの皆さんに“兼子のプレイはあそこから始まったよね”ってこの先言ってもらえるようなフレージングを目指しました。

▼ 続きは次ページへ ▼