PLAYER

UP

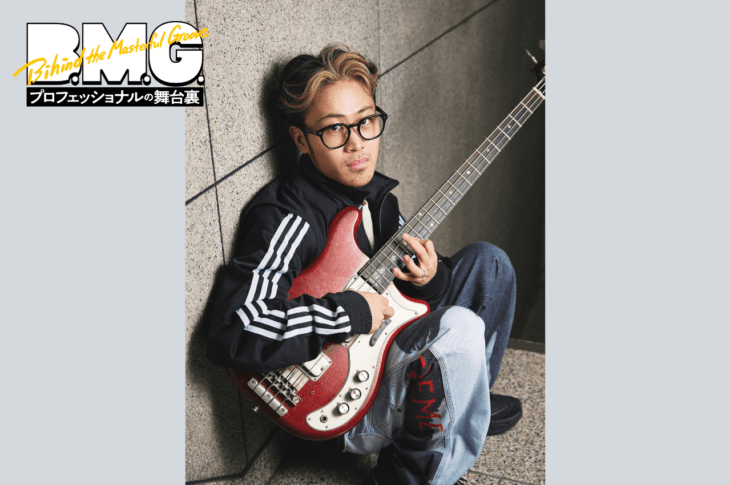

INTERVIEW – KenKen[ComplianS]

- Interview:Shutaro Tsujimoto

プレイが“金子賢輔”になってるよね。

まず、全然スラップをしていない(笑)。

──そういったライヴを通して得たものをアルバムとして音源に落とし込むとなったとき、どういうアプローチで考えていったんですか?

まず2択だよね。ベースとギターのふたりだけでやっている感じをライヴっぽく録るか、ライヴは別モノとしてふたりで作れるものを全力で作るかっていう。それで結局、鍵盤を入れたり、もう何をしてもいいから思いっきり作ろうみたいな感じになった。タイジもソロやバンドはあるけどユニットで作るってことは多分あんまりやったことがなかったから、ものすごく新鮮だったみたい。ふたりで作るのは本当に楽しかったよ。タイジは俺よりも20歳くらい上だけど、やっぱりあの人の生きてきた90年代の空気を俺は見て育ってるし、あの空気が好きで音楽始めてるからさ。やっぱり人と何かをやる刺激って、相手が自分にないものを持っているかどうかだからね。

──アルバムの音楽的なコンセプトで言うと、リード曲のタイトルが「Funky Messiah」だったり、今回は“ファンク”がテーマにありますね。

そこはふたりの共通項でもあり、俺はどっちかっていうとロック少年っていうよりはファンク少年なのでね。ファンクって世の情勢とかに関係なく、絶対にブレないところが良くて、俺はそれってものすごく大事なことだと思ってる。だからこそ自分はファンクが好きなんだっていうことに今回改めて気づいたしね。本来は、そういう世の情勢とかに対抗できるものがロックだったんだけどね。

──KenKenさんとファンクの出会いというと、“レッチリの衝撃“についてはいろんな場所で語っていますよね。

うん。レッチリの素晴らしいところは、ライヴの曲間で人の曲をバンバンやるとか、いろんなリフを弾くっていうのをやっていたことなわけで。そうすると、もちろん当時はYouTubeもShazamも当然ないから、それを聴いて“かっけぇ曲だけど、誰の曲なんだろう?”って思った人たちは、その答えを探す過程でいろんな音楽に出会えたんだよ。レッチリはそういう窓口になってくれていたし、それってものすごいことだと思う。リスナーにいろんな目線をくれるバンドだったからこそ、彼らはシーンを作れたんだと思うしね。俺の場合は、親の影響で気づいたときからスライ(&ザ・ファミリー・ストーン)とかを聴いていたから、レッチリのおかげであぁいう音楽を自分が好きなことに改めて気づくことができた感じかな。全部の合点がいくためにレッチリがいてくれた感覚というかね。それこそタイジは『Mother’s Milk』の頃のレッチリが日本に来たときに、シアターブルックで対バンしてるんだよ(笑)。すごいよね、その空気のなかにいたってことだからね。

──なるほど。ところで今作のプレイはいつ頃録音したものなんですか? また、今作での自身のプレイをどんな風に振り返っていますか?

テイク的に言うと、「Here We Are」は半年前くらいに録ったんだけど、多くの曲は2年くらい前に録ったもので。今振り返ると、このときの演奏って“KenKenっぽくやらなきゃ”っていうのを一切考えていないと言うか、プレイが“金子賢輔”になってるよね。まず、全然スラップをしていない(笑)。俺は10代の頃から、“ベーシストというものの立ち位置を上げなきゃ”っていうことばっかり考えてたんだけど、そのためにはスラップは超必要だったからね。だからこそ、そういうプレイを“KenKen”としての自分に求めてもらうことはありがたかったし、スラップは自分の色であり得意なところでもあったんだけど、でもやっぱり“やらなきゃ”って思って出てくるものと自然に出てくるものって全然違うなって感じるかな。今回のアルバムは、自分から出てくるものをものすごく自然にやっている作品だと思うよ。

──まさしく“ファンク少年”が自然と出てきたというか。個人的には例えば「Funky Messiah」からはクール&ザ・ギャングのような大所帯バンドの魅力を感じたり、作品をとおして偉大な先人たちへのリスペクトも随所に感じました。

やっぱり“金子賢輔”だと好きだった音楽たちの断片が勝手に出てくるし、“アレっぽくない?”とかそういうのも気にせずに思いっきりやった感じだよ。だってみんなそうだったじゃん。さっき話したレッチリだってそこが素晴らしかったわけだし。フレーズ的には一緒だけど違う気持ちで弾いたら違う曲、みたいなことだってあるしね。最近は、そういうものに対しても“これはパクリなんじゃないか”とか言う人がいっぱいいるけど、でも音楽ってそういうもんじゃないから、っていうかね。だから、俺は意識してないけど“あの曲みたいに聴こえる”みたいなのもあるだろうけど、このアルバムにおいてはむしろ全然それは良いことじゃんって感じ。だから、半分ジャムってる感覚で作ったアルバムだとも言えると思うよ。