PLAYER

UP

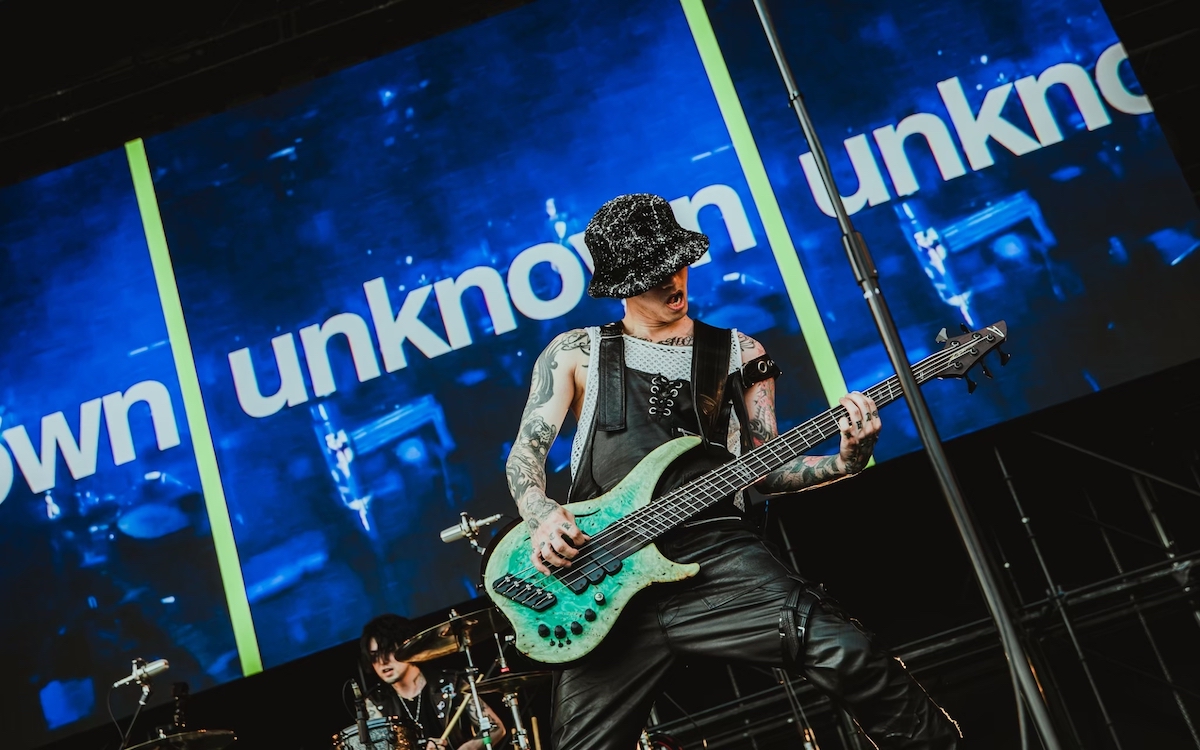

INTERVIEW – RxYxO[coldrain]

- Interview:Koji Kano

- Photo:Masahiro Yamada(Live)

手応えもあるし、過去イチの音で録れたと思っています。

――今作は、昨今のメタルコアをcoldrain風に昇華させたハードなサウンドの楽曲から、しっとりとした歌モノまで、バラエティに富んだ一枚だと感じました。バンドとして、今作はどういったものを思い描いていたのでしょうか?

芯にあるものは変わっていないけど、今ってロックが下火じゃないですか。世界的にも元気のあるヘヴィ・バンドって少ないし、リスナーがドキドキしなくなってるようにも感じていて。だからそういう意味でも原点回帰したような、あのときのフレッシュさ、ドキドキするヤバさを表現することに重きを置いて、そこに特化して曲を詰めていきました。コロナでライヴもできていなかったので、ライヴを意識した部分もあるし、横アリでの公演が今年の10月(16日)にズレたことで、横アリのステージを想定した、デカいスケールを目指した部分もあります。もちろんその手応えもあるし、過去イチの音で録れたと思っています。

――ではベース・サウンドの方向性として試行錯誤した部分はありますか?

アンサンブル内のサウンドに関してはエルヴィスに任せている部分が大きいですけど、俺個人だとレコーディング用のベースのミドルをちょっと上げたんです。こうすることで太いミッド感が出るようになったし、“やっぱり大事なのはミドルなんだな”って改めて気づきました。ドンシャリにするとコントラスが付き過ぎて、ローは遅いのにパキッとしたハイの部分は速く聴こえるから、ヘヴィな音ではあるけど、前のめりに聴こえちゃったりする。だから一番大事なのはやっぱりミドルなんだなと最近改めて実感しました。

――プレイの面だと「Before I Go」などでは、シンプルな8ビートのルート弾きでもスライド・インやグリスを用いてうねりのある空気感を演出していて、そういった細かいテクニックがRxYxOさんの強みだなとも思います。

それは海外でレコーディングするようになって意識するようになった部分ですね。外国人ってスライドがめちゃくちゃ好きなんですよ。サビ前とかで毎回入れたがるし、俺自身もその感覚がわかっていたからこそ、“こうでしょ?”って感じで入れたところもあります。だからレコーディングの現場で培われたものなのかもしれませんね。そういうのを経て自分のアレンジ脳も変わっていったというか。

――ここにもキーワードとしては“海外”があると。

海外に行っていろいろなプレイを目の当たりにするなかで、自分のなかで半信半疑だった部分を答え合わせできたというか、日本と海外で違う部分もあるけど、変わらない部分は変わらないなって感じたんです。結局お客さんがノるのはリズムであって、それを生み出すのがベースでありドラム。それがリズム体の宿命だし、そこに気づいてからはプレイにもっと細かいニュアンスを取り入れるようになりました。それってある意味根本的な部分だし、一般のリスナーには小手先のスキルってなかなか伝わらないからこそ、いかにノリを提供できるかっていうのが大事なのかなと。もちろん狙って前後させることもあるけど、ヘヴィだろうがポップだろうが、この役割を果たしてないのに派手に弾いても意味はない。俺も若い頃はその本質を飛ばしていた時期もあって、“パンチがあってバキバキな音を出してればいいんでしょ”みたいな時代がありましたから(笑)。でもアレを経たからこその今があるんですけどね。

――壮大なバラード曲「Boys And Girls」はイントロからドラム・インまでシンベも入っていて、生ベースのみになってからはシンベのニュアンスを再現したような、厚みのあるロング・トーンのアレンジになっていますね。

この曲はシンベとエレベのどちらの音も鳴っていて、それぞれ音量バランスを調整しています。だんだん音数が増えていってビルドしていく感じとかクレッシェンド感をどうベースでプッシュできるかって部分に重きを置いてプレイしました。白玉こそ奥が深いというか、一音目から二音目に行くタイミングとか、そういうニュアンスはバラードとかだと顕著に出る。結果としてそれが曲に大きな影響を与えるので、特にバラードとかだと音づかいとかタッチには気をつけています。あと細かいことを言うと、間奏からはピックで弾いているんです。

――白玉から細かい音粒に変わる箇所からですかね?

そうです。わりと細かく刻むフレーズになるので、ここはピックで行ってみようかなっていうのをエルヴィスに相談したら、彼も“そっちのほうがいいと思う”って言ってくれたので。一般的にバラードってエッジが出過ぎないように指で弾くことが多いじゃないですか。だからあえて途中から替えるのもロックな感じでアリなんじゃないかなって。バラードだとニュアンスが重要というか、そのまま曲に表現されちゃうので、より細かい部分にも気をつかう必要がある。空間が多くてギターの音数もそんなに入ってない曲になればなるほどその重要度は増すと思っています。

――シンベのサウンドを取り入れるのは昨今のヘヴィロックにおけるトレンドのひとつでもありますよね。

エレベじゃどうしても維持できないロー感ってやっぱりあるし、そういうニュアンスを取り入れるためのひとつの手段ですね。例えばブリング・ミー・ザ・ホライズンってライヴだとずっとシンベが鳴っているんですよ。生ベースなんてほぼ聴こえないくらいの(笑)。でも生ベースでは維持できないエンド・ローを存在させるって意味だと、ヘヴィなバンドはそうせざるを得なくなっている背景もあるのかもしれない。シンベがあるかないかでサウンドの厚みも全然違いますし。

――でもなんとなくベーシストとしてはちょっと複雑な気分だったりするような……(笑)。

ロー感が自分だけじゃなくなるっていう部分だとね(笑)。でもシンベじゃないと出せないノリとか空気感もあるし、そもそも俺は自分でシンベを鳴らしたいって気持ちもほぼないから気にしてないです(笑)。

――ロング・トーンの使い方で言うと、「Don’t Speak」の2Aは、前半がロング・トーン、後半がハイポジでのメロディアスなフレージングとプレイのコントラストがハッキリしています。こういったアプローチには新鮮さを感じました。

この曲はノー・ダウトのカバーでもあるので、余計にちょっと色を入れなきゃなっていう意識ですね。Y.K.C(g)が出してきたアレンジの方向性も考慮して、“がっつり動いても大丈夫そうだな”って。ああいうフレーズってギターとの棲み分けが難しくなっちゃうこともあるから、行けるときしかやらないんですけど、今回はハマったし、いい具合にフレーズもいなたくなりましたね。古い曲でもあるのでノスタルジックさもある感じのラインにしようかな、という思惑です。

――ノー・ダウトのカバーを入れたきっかけは?

『FATELESS』のときにアラニス・モリセットの「UNINVITED」のカバーを入れたんですけど、エルヴィスの奥さんからすごく好評だったんです。だから今回の「Don’t Speak」は奥さんからの提案。“コレをカバーしたら絶対やばくなるよ”って言われたので、それを鵜呑みした感じですね(笑)。

▼ 続きは次ページへ ▼