PLAYER

UP

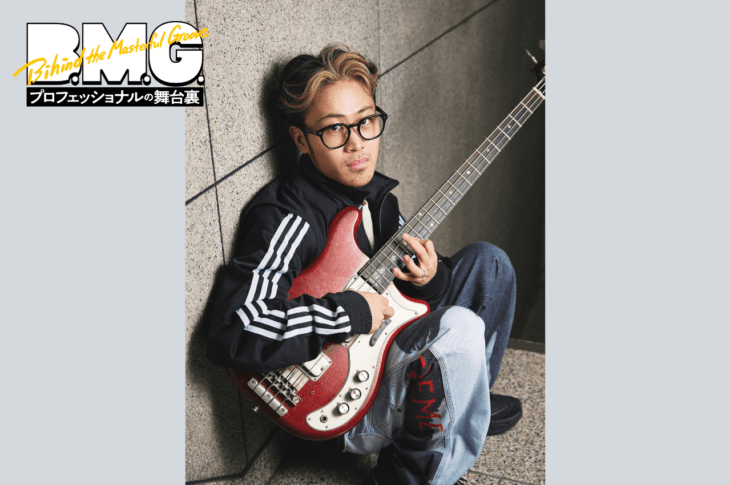

INTERVIEW − 又吉“SEGUN”優也 [SPECIAL OTHERS]

- Interview:Tomoya Zama

堅固かつグルーヴィ

ジャム・バンドの根底を支えるメロウな低音

“インスト・バンド”の第一人者として日本のシーンの道を切り拓いてきたSPECIAL OTHERS。4人の心地よいアンサンブルと遊び心溢れる楽曲は男女・世代を問わずに多くのリスナーを魅了し、彼らの影響を受けたと公言するバンドも数多い。そんな彼らは昨年デビュー15周年を迎え、アニバーサリー・イヤーの締めくくりとして今年6月に約2年ぶりとなるフル・アルバム『Anniversary』をリリースした。そこで今回はエレキ・ベースとアップライト・ベースを自在に操り、グルーヴィなリフで楽曲の根幹を担う又吉“SEGUN”優也に、アルバム制作やベース・サウンドについて聞いた。

僕ら的には制作よりライヴのほうが大事。

━━SPECIAL OTHERSは“ジャム・バンド”と言われることも多いですが、制作にあたってそういったことは意識するのでしょうか?

そうですね。そもそも自分たちでジャム・バンドと名乗ったことはなかった気がするんですけど、でもまわりがみんなそう言ってくれるのでそういう感じなのかなぁっていうのも思いつつ、特に意識していることはないんですよね。言うならその場の雰囲気ですよね。みんなが何をやっているのか、どうやっているのかをしっかり聴くっていうのがひとつですね。おもに制作よりもライヴのほうが僕たちには大事なのかな。

━━今回のアルバムではこれまでに比べて1曲の尺が短い曲が多かったように感じたのですが?

いや、特に意識はないんですけど、やっぱり時代の流れだったりするんですよね。僕らって昔はけっこう長い曲をやっていましたけど、ここ“最近は短めの曲が流行っているぞ”みたいなこととか、大きな流れを見たときに“短めの曲のほうが聴かれるのかなぁ”とか、そういうことは考えたりはしますね。

━━長い曲と短い曲でベース・プレイに考え方の違いはあるのでしょうか?

基本的に意識っていうのは特になくて、そもそも短い長いってことすら意識して弾いているわけでないですね。やっぱりその曲その曲のテンション感というか、持っていき方みたいなものは短かろうが長かろうが絶対にあるので、そこだけは意識しているかもしれないです。長さというよりは内容重視というところですね。

ビクター/VICL-65655

━━今作『Anniversary』は明るめの曲が多く、まさに記念すべき15周年のアルバムといった印象を受けたのですが、そういった狙いもあったのでしょうか?

僕ら、アルバムとかにコンセプトを設けて制作するってことをしないんですよ。曲ありきなところがあって、クラブDJじゃないですけど、この曲かけたら次はこんな曲かけたいみたいなセットリストができあがっていく。僕らの曲の作り方、並べ方ってそういうところがあるんですよね。デビューする前はライヴハウスよりもクラブやレストラン・バーでライヴする機会が多くて、お客さんがどうノッているのかを見てやる曲を決めていたんです。だからいつもアルバムの制作はそういう感じだったりするんです。

━━今作の4曲目、柳下“DAYO”武史(g)さんと宮原“TOYIN”良太(d)さんによる楽曲「Yagi & Ryota 2」は、『Good Morning』(2006年)に続く、12年ぶり2回目ですね。

これはそのときのノリだったりするんですよ。なんか久しぶりにやってみようか、みたいなのがあったんですよね。でも、実はこれをアルバム入れる予定はなかったんです。レコーディング・スタジオでドラムのマイキングをどういう風にしようかっていうのをドラムとエンジニアが話していて、カッコいい録り方が見つかったらしいんですよ。“グリン・ジョンズ方式”っていうんですけど、それで録ってみたら“あ、カッコいい音が録れた”って。それでギターに“明日カッコいいフレーズ考えてきて”って言って、その翌日にレコーディングしたんですよ。

━━偶発的に生まれたという感じなんですね。

はい、そういうことになりますね。

━━では、又吉さんも宮原さんとでこういった曲をする予定などはありますか?

機会があればと思っていて、それもおもしろいなーとも思っているんですけど、どっちかといえばドラムとギター、ドラムと鍵盤とかって、やるほうが僕的に聴いていて好きなんですよ。でも、いずれ何かやりたいなとは思ってます。

━━「Timelapse」の4:20くらいからの、オクターヴと休符を組み込んだベース・アプローチはかなり印象的でした。

このフレーズは僕のプレイというより、先にできあがっていたんですよね。誰かが考えていたんだと思います。なので僕がどうこうというよりは、バンドとして楽曲に対しての正解というか、アプローチをしていったんです。