PLAYER

写真から得たインスピレーションを具現化した初ソロ作品

国内におけるフュージョン・バンドの先駆けとして1976年にデビューしたPRISM。そのオリジナル・ベーシストであった渡邉建。2001年のバンド脱退後よりソロ活動を展開していた彼が、ソロ始動から20年のときを経て、ついに1stソロ・アルバム『I’VE BEEN THERE』をリリースした。写真家の石橋直子とコラボレーションし、聴覚と同時に視覚での楽しみも盛り込んだという本作について、渡邉に聞いた。

写真がイメージやストーリーを生み出してくれた。

━━PRISM脱退後、2001年からソロ活動を展開していますが、ベーシストのソロ活動にもいろんな形があります。どのようなスタイルを目指していたんですか?

僕にとってのソロ活動というのは、あくまでも自分ひとりでやるということですね。つまり、セッション・プレイヤーと一緒にアンサンブルするということは一切考えませんでした。自身で作曲・編曲し、プレイして録音する、となると、その出来がよくないとしたら、それはすべて自己責任になるわけですよね。ライヴをやるにしても、背景の音はプログラミングしたものを使いますが、仮にそのプログラミングが100%いい出来だったとしても、僕が演奏ミスすればその曲は無意味になってしまう。すべて自分の技量・責任にかかってくる。これは、すごくシンプルでわかりやすいものだし、もしダメだった場合に、“次はこうしよう”という展望も見えやすいんです。もちろん、曲によっては、“これは人同士のアンサンブルのほうがいいな”と思うものもありますけど、それでも8割ぐらいは SOLO PERFORMANCE に向いてしまいます。

━━それだけ自分のなかに楽曲のイメージがしっかりとあるということでもあるのでしょうか?

僕が曲を書く場合は、まずタイトルから考えます。それは作曲を始めるときに、何を表現したいかが明確にならないとタイトルはつけられないわけで。例えば、「ken1」といったような仮のタイトルでは僕は曲を書けないです。曲の内容は決まっていて、それをいかに聴き手の方々に伝えるか、その方法を見つけるのが、いわゆるアレンジメントの作業のなかで苦労するというか、神経を使う部分ですね。もちろん曲作りで一番エキサイティングな作業でもあるわけです。頭のなかに自分が描きたい絵や、今回は写真ですけれど、そういったものを巡らせながら、楽曲の全体像を明確に表わしてくれる背景の音を構築していく。ベースに関しては、メロディやアドリブ・ソロは別として、基本的なベース・ラインはプログラミングし、ハーモニー・和声を大切にして楽器構成などを決めたあとに、ベース・パートは最後に自分がプレイしてプログラミングしたものと差し替えます。

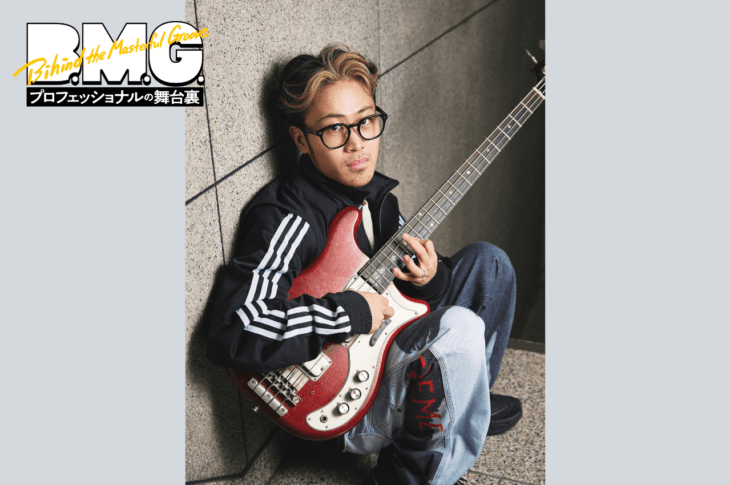

KEN WATANABE SOLO PERFORMANCE

KWM/WAGE-14004

━━アルバムにはインストもあれば歌モノもありますが、それはその曲のイメージがどちらの方向なのかで決まっていくんですか?

詞があるほうが、聴いている側にとって、より焦点が合いやすい利点があります。インストゥルメンタルは、聴いている人の今日身に起きた事件なりによって、ラヴソングが失恋の曲になったり戦いの曲になったり、聴こえ方が違ってくる。それがインストゥルメンタルの魅力でしょう。ただ僕自身は、ラヴソングはラヴソングとして聴いてもらいたいと思えば、歌詞を書きますね。もちろん詞があったとしても、言葉の裏返しや行間を読むということがあるから、その言葉がズバリ作者の心情そのものではないことも多々ありますが、何もないよりは詞があることで焦点が定まりやすいでしょうから。一方、歌詞の制約を受けずに聴き手のその時々の感性で感覚的な旅を楽しめるのがインストゥルメンタル最大の魅力ではないでしょうか。

━━本作は写真家の石橋直子さんとのコラボレーションとのことで、ブックレットには各曲ごとにイメージ写真が掲載されていますね。

楽曲を聴いたろきの石橋さんのイメージを撮影してもらった写真と、作曲の元になるストーリーを持った力強い写真、の両方で構成されています。例えば、「My Way, My Life, Nobody Knows」 は長く着続けたであろう服を着て少し背を曲げながら歩く老人の姿が写っている写真です。僕がこの写真を見たときに、すぐにこの老人の人生について想像したくなりました。自信に溢れる人生を過ごしてきているのか、それとも残念な人生と思って過ごしてきているのか。ポケットに入れている右手は握られているのか開いているのか。僕は多分握っていると思いました。その握っている手のなかに彼自身の人生すべての思いが詰まっている。でも周囲の人たちには握られている彼の右手を見ることができない。でも老人の目からはそんなことは何とも思ってはいないのがわかる。“自分の人生なんだ”と目は語っているように見えます。こうしてタイトルが浮かんできて、曲のイメージも出てきました。写真が、そういったイメージやストーリーを生み出してくれたんです。写真の持つ力ですね。

━━PRISM時代の楽曲をリアレンジ・再構築した“Dreamin’ Suite”が収録されています。これは以前からやりたかったことなんですか?

そうですね。僕にとっては、例えば“アドリブ・ソロがうまかった”とか“ユニゾン・プレイがカッコ良かった”というようなレベルの話ではなくて、音のダイナミクスも含めて、上下左右に揺れながら鳴っているメロディと、それを支える背景の音がどうなっているのかをキチンと伝えたいし、イメージを聴き手に持ってもらえるような演奏の仕方を目指しているんです。当時はやっぱり若かったというのもあって、アクロバティックな演奏に憧れるというか、アルバムを出すたびに進歩して行く部分を音に出したいと思ってしまった部分があります……。ただ、歳を重ねて振り返ると、その進歩の内容がテクニカルなものに留まっていて、残念ながらメンタルの進歩というものではなかったような気がして。曲を技術的なもので表現するというと聞こえはいいですが、表現ということからはかけ離れていたように思えるし、ただ、“自分たちはこれだけの演奏能力がありますよ”っていうものを音にしているだけなんじゃないか……。そういうことにだんだんフラストレーションが溜まってきて、いつか機会があったら、本当に自分がこの曲で伝えたかったことを、より明確に聴いてもらえるものを作りたいと思っていたんです。そのためのリアレンジでした。

━━アドリブのベース・ソロというところでは、「Forever And Never」はメロディ部分からの流れでベース・ソロに入りますが、いい意味でアプローチに“歌部分”との差がないようにも感じました。歌部分とソロ部分で、ずっとベースがメロディをとっている状態とも言えますが、こういった部分の差異化はどのように考えていますか?

アドリブ・ソロというのは、“自分がこれだけのことができるぞ”っていうことを誇示する場所ではないと思っているし、“この曲に対してのアドリブ・ソロの一番いい形というのはこれなんだ”というものを常に目指すようにしています。そういう僕のアドリブ・ソロに関してのアプローチの仕方が、良い意味で音に表われていて、この曲では“メロディとつながっているような印象”を持ってもらえたんだと思うんですけど、“一番曲に合っているソロ”という意味では、してやったり!っていう感はありますね。これが、人によっては、もっとテクニカルなアプローチを試みる人もいるのかもしれないけれど、そういうものは、もはや僕の性に合わないというか……。僕のプレイ・スタイルではなくなりましたね。

━━なるほど。

“ソリスト”という部分で、僕には目指している存在がふたりいるんです。雲の上の存在ですね。ひとりはピンク・フロイドのデヴィッド・ギルモア、もうひとりがパット・メセニー。昔、ギルモアのインタビューで、“アドリブ・ソロ”というと、その場の気分で演奏するものと思われがちだけど、彼は“その曲に一番合ったアドリブ・ソロ・メロディ”があるはずで、それを目指して弾いていると語っていたんですね。確かにピンク・フロイドのライヴDVDやライヴ音源を聴くと、「Shine On You Crazy Diamond」や「Comfortably Numb」などでは同じソロ・フレーズをプレイしていることが多くあるんです。ジャズ・フリークからすると、“また同じことをやっている”ということで片付けられてしまうのでしょうが、アドリブ・ソロを何度となく体験することで、実はその曲によりマッチしたソロを展開していて、それはマンネリではない、決して色あせることがない “やっぱりこれしかないよね”と感じるものになっているんですね。すごいことですよ! 僕も常々、そういうインプロヴァイズをしたいなと思っています。ソロだからもちろん事前に記譜はしませんけど、何度もトライして、曲の核になるメロディとアドリブ・ソロがかけ離れたものにならないように、メロディと同等に考えながらアプローチすることを心がけているんです

━━「Shadows & The Light」のメイン・メロディはガイドトーンのようなシンプルな白玉で、それに対してソロは器楽的なアプローチを盛り込んだものになって対比感がありますね?

この曲で描きたかったのは、影を作り出す元のもの自体はひとつでも、光源の位置や距離や強さによって、いろんな影が出てくるということ。だからメロディも3つあって、最初はベースとピアノが弾いて、次にストリングスがリーディング・ノートでふたつ目のメロディを弾いて、3つめはストリングスの内声が弾いているという、対旋律・対位法を意識してメロディを書いたんです。その3つのメロディが1回ずつ増えていくという構成で、その3回目のメロディが出てくる前にアドリブ・ソロのパートがあるんですが、そこでは「Forever And Never」の“ひとつのメロディをソロでうまくつなげて終わる”というものとは違う部分があって、表現の仕方が難しいところでしたね。この曲ではシンプルなメロディが繰り返されるので、ソロはそれとはまったく別の世界を演出することを目指してアプローチしました。

━━歌モノである「Black Wings」は4分の4から始まりハチロクへと自然にリズムが展開していきますね?

「Dreamin’ Suite」もそうですけど、昔から曲中で拍子を変えることが大好きで。16分の15や8分の7が入って進行していくとか。ただそういうものも、最初からそうした拍子のものを作ろうというわけじゃなくて、メロディの流れがそうだから自然にそうなったということなんです。ご存知とは思いますが、この曲の後半の8分の6拍子は変拍子ではありませんので、念のため。「Black Wings」の4分の4から8分の6に一気に変わるところは、前半は4分の4拍子でゆったりとしたグルーヴで進んでいるので、後半の楽曲中最大のメッセージを際立たせるための導火線のような役割を果たしているんです。この曲は、1990年の湾岸戦争のときに見た、重油まみれになった真っ黒い姿で呆然と立ちすくむ海鳥の姿にショックを受けたのがきっかけで書いた曲なんです。後半でスピード感を増すことで、僕が主張したい、“死を待つしかない海鳥の姿を見て、俺たちは気がつかなきゃいけないんだ!”っていう強い思いと高揚感を演出したいなと。僕は4分の4も8分の6もタイム・キープのうえでは差がないんですよ。自然に流れているというか。4分の4を“イチニイサンシイ”と4つ数えていたものを、“イチ・ニイ・サン・シイ・ゴオ・ロク”と8分音符のパルスを4分の3に変換して、入ってくる6つの8分音符のなかにスピード感を込める。と言っても僕にとっては、“ここからは拍子を変えるぞ”っていう意識もなくて。後半に向けてのスピード感を増すには、テンポを変えるよりは、拍子を変えることによってグルーヴも変わるということですね。さらに、後半部分ではダブル・タイム・フィールにグルーヴ・チェンジして、よりスピード感を増しています。イントロからエンディングに向けて、“海岸に呆然とたたずむ油塗れの海鳥たちの姿を我々は忘れてはならない!”ということへの自覚、その表現に拍車をかけるためのグルーヴ転換の連鎖ですね。

━━そういったリズムの切迫した切り替えに対して、ベース・ソロはゆったりとしているように感じました。

そこはけっこう考えたんですよ。スピード感をより高めるためのソロにしたほうがいいのか、最後に別なメロディが出てくるという印象を与えるべきなのか、と。けっこう悩んだんですけど、第三のメロディのほうに傾いたアドリブ・ソロにしたんです。

━━最後に、本作を総括すると?

現時点の自分としては満足していますし、もし聴いていただけるチャンスがあれば、ぜひとも写真と曲を合体させながら、目では写真を観て、耳では音を聴いて、その曲で僕が何を訴えようとしているのか、あるいはどういうストーリーを伝えたいと思っているのかを感じてもらえたら嬉しいですね。そうすると、よりこの作品を楽しんでいただけると思います。

【お知らせ】

7月19日発売予定のベース・マガジン2022年8月号にも渡邉のインタビューを掲載予定! Bass Magazine webとは違った内容でお届けします!

◎Profile

わたなべ・けん●1976年に“PRISM”でプロ・デビュー。同時期にスタジオ・ミュージシャン及びライヴ・サポート活動を始める(萩原健一、小田和正、渡辺香津美、松岡直也、Disney on CLASSIC など)。2001年にPRISMを脱退し、SOLO(KEN WATANABE SOLO PERFORMANCE)をスタート。自らの音楽活動以外でも音楽専門学校講師や教材制作などに携わる。ピーター・アースキン、デイヴ・ウェックル、デヴィッド・ガリバルディ、コージー・パウエル、トミー・アルドリッジ、ジョン・ロビンソンなど海外のドラム・プレイヤーとのセッションを経験、リズム・セクションの存在基礎を改めて学習する。

◎Information

Official HP