NOTES

この連載では、“ベースを始めたい!”、“ベースを始めました!”、“聴くのは好きだけど僕/私でもできるの?”というビギナーのみなさんに《知っておくと便利な基礎知識》を紹介します。今回は“ルート弾きを見直そう”がテーマです!

◎連載一覧はこちらから。

はじめに

“ルート弾き”はベース・ラインで最もシンプルなアプローチですが、実はプレイヤーの演奏レベル、基礎テクニックの習熟度がバレちゃう奥の深いアプローチでもあるのです。というわけで、改めて自分のルート弾きをチェックし、問題がある場合は改善しましょう。“自分は大丈夫!”っていう人ほど怪しいぞ(笑)。

ルート弾きに必要なスキル

ルート弾きに限らずアンサンブルで安定感のあるベースを弾くには各音の音色、音量、タイミング、音価、音程などが適切であることが重要であり、これらを実現できるだけの弦の押さえ方や弾き方、つまりフィンガリングやピッキングといった基礎テクニックの習得が不可欠ですね。

また、ベース・ラインには少なからず弦移動やポジション移動が伴いますが、これらも各音の音色、音量、タイミング、音価、音程などを乱す要因のひとつです。ルート弾きは、動きのあるフレーズに比べて弦移動やポジション移動の頻度が少ないだけに、ちょっとした乱れが目立ちやすい面もあるといえるでしょう。

ルート弾きのチェック方法

今回のチェック方法はシンプルに“ルート弾きを録音して聴く!”、これです(笑)。

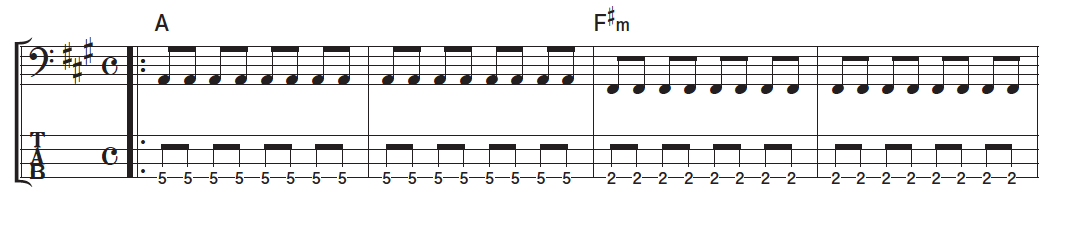

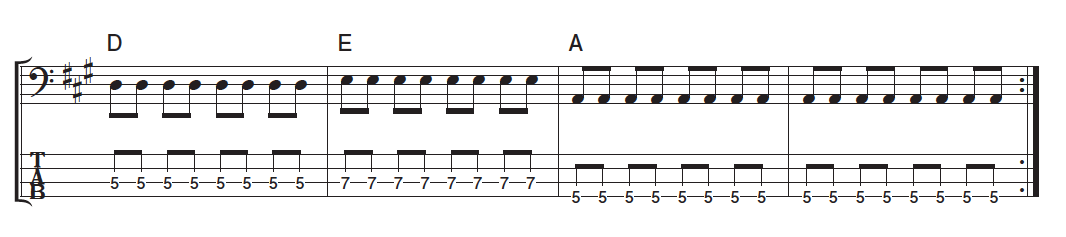

コード進行に合わせてルート音を8分音符で弾くルート弾きの譜例を用意しました。メトロノーム(クリック)や適当なバッキング・トラックに合わせて演奏し、録音しましょう。

DTMソフトがあればベストですが、なければ携帯の動画撮影でも構いません。ただし、マイクなどで空気録音(ラインではない録音)するときはベースの生音ではなくベース・アンプから出ている音を収音してください。

譜例のコード進行は前回も紹介した「Stand By Me」と同じです。もちろんルート弾きのチェックはこのコード進行でなくてもOKです。

コード・チェンジ回数が多すぎず、BPMが早過ぎない楽曲で、好きな楽曲や生演奏で披露する予定がある楽曲などがあれば、そちらの楽曲のコード進行でチェックしたほうが本気度も増しますね。

いざ演奏をチェック!

注意すべきポイントは……?

下記のチェック・ポイントに留意しつつ録音した演奏を聴いてみましょう。

【チェック・ポイント1:タイミングの安定度】

・適切なタイミングでピッキングできているか?

・各音のタイミングが早過ぎたり遅すぎたりしないか?

【チェック・ポイント2:ダイナミクスや音色の安定度】

・ピッキングが強すぎたり弱すぎたりしないか?

・各音の音色は安定しているか?

・指弾きで爪が当たっていないか?

・押さえ方が不充分で弦がビビっていないか?

【チェック・ポイント3:音程の安定度】

・各音は正確な音程か?

・弦を押える力が強すぎて音程が上ずっていないか?

・ベンド(チョーキング)して音程が上ずっていないか?

・余計な音が鳴っていないか?

【チェック・ポイント4:コード・チェンジのタイミング】

・滑らかに音程が切り替わっているか?

・音が途切れていないか?

・弦の擦れ音が過剰に入っていないか?

・タイミングは適切か?

改善策はこちら!

前述の各チェック・ポイントについて問題を感じた方は改善策を提示しますので実践してみましょう。過去の当連載で触れてきた内容も多いので必要に応じて該当の記事を読んで頂くと取り組みやすいかと思います。

【チェック・ポイント1:タイミングの安定度】

→クリック練習をしよう

リズムを安定させるには演奏フォームを安定させることが不可欠です。楽な姿勢で力まず演奏できていますか?

安定した演奏フォームは、すぐに習得できる人もいれば、時間がかかる人もいます。反復練習など日々の積み重ねも必要ですし、客観的な観点での判断も重要ですね。練習時には適宜、鏡を見て演奏フォームをチェックする習慣を付けましょう。

クリックを使った練習は、安定したピッキングが継続的にできるようにする、体内に一定のテンポ感を養う、といった目的で行うものですが、それ以前にクリックの聞き方や捉え方といったクリックに対する理解も不可欠です。自分からリズムを発信する感覚で演奏できるのが理想的ですね。

【チェック・ポイント2:ダイナミクスや音色の安定度】

→ピッキングを再確認

どのような音色、強さでピッキングするのが理想的なのか、演奏する以前に目標とする音色イメージを明確に持つことが重要です。初心者が自身で判断するのは難しい面もあるかと思いますし、信頼できる指導者にアドバイスを乞うのがベストではあるのですが、なるだけ多角的かつ客観的な観点で理想の音色、音量を追求していただければと思います。

このあたりについては本誌2025年5月号88ページ「練習に“よくある”悩みと疑問」でコメントしていますので、参考になさってください。指弾き、ピック弾き、スラップ奏法の基礎フォームについては過去記事も参考になるかと思います。

【チェック・ポイント3:音程の安定度】

→音程にシビアになろう

正確な音程で演奏するためには楽器のチューニングが合っていることが大前提ですね。練習を始める前にチューニングを確認する習慣をつけましょう。

オクターヴ調整が不完全だったり、ネックの反りなどで弦高が高くなりすぎていたりすると、開放弦のチューニングを合わせても各フレットで押弦した際の音程が狂うことがあるので、定期的に楽器の状態を確認しましょう(弦高とネックの調整方法については当連載で掲載予定です)。

さらに正確な音程で演奏するのに重要なのは、音程のズレに敏感になることです。楽器の状態や弦の押さえ方次第で音程が変化することもあるので、フレットが付いているからと言って音程を過信するのは禁物です。

絶えず自分の楽器と他の楽器の音程に耳を傾けましょう。音程感を養うためにフレットレス・ベースで練習するのも良いかと思います。

音程感が曖昧で濁っているように感じるなら、余弦のミュートを疑いましょう。そのほかにもエフェクターによる極端な音色設定によって音程感が悪く聴こえる(倍音の音程が目立ってしまう)とか、ピッキングやフィンガリングの不備で音程が不明瞭になるといったこともありえますが、こういった事象も演奏時に絶えず音程に気を配ることで避けられるかと思います。

【チェック・ポイント4:コード・チェンジのタイミング】

→左手の基礎テクニックを再確

8分音符を敷き詰めるルート弾きには休符がないので、基本的に音が途切れることはないはず。とはいえ、コード・チェンジの際のフィンガリングやポジション移動で弦から指が離れてしまうと音が途切れる(音価が短くなる)とか、タイミングが遅れるといった現象が生じます。

特に下りのフィンガリング(小指から人差指など)で指を入れ替えるクセがついている人は要注意です。ポジション移動や弦移動の際にも瞬間的に弦から指が離れていたり、右手と左手のタイミングが合わなかったりしていないかチェックしましょう。

移動距離が大きいポジション移動は、光のスピードで素早く滑らかに完了するのが理想ではありますが、音が途切れないように意識しすぎるあまり力が入りすぎると、ダイナミクスが不自然になったり、弦の擦れ音が過剰になったりしがちです。

こういう場合はあえて楽曲のグルーヴに合った休符を入れるとか、グリスやスライドを駆使して各音を滑らかに繋ぐなど演奏表現を工夫して臨機応変に対処するとよいかと思います。

最後に

まさしく“ルート弾きの神は細部に宿る”!ルート弾きは細かいテクニックの積み重ねです。完全な初心者の方はチェック・ポイント1と2、ある程度弾けるようになったけどクオリティが上がらず伸び悩んでいる人はチェック・ポイント4に改善点があることが多いかと思います。自分の演奏を注意深く聴き、自分で問題点に気が付いて修正ができれば、演奏のクオリティは飛躍的に向上するでしょう。

◎講師:河辺真

かわべ・まこと●1997年結成のロック・バンドSMORGASのベーシスト。ミクスチャー・シーンにいながらヴィンテージ・ジャズ・ベースを携えた異色の存在感で注目を集める。さまざまなアーティストのサポートを務めるほか、教則本を多数執筆。近年はNOAHミュージック・スクールや自身が主宰するAKARI MUSIC WORKSなどでインストラクターも務める。

Official HP X

◎連載一覧はこちらから◎

ベース・マガジンのInstagramアカウントができました。フォロー、いいね、よろしくお願いします!→Instagram