NOTES

Archive Interview

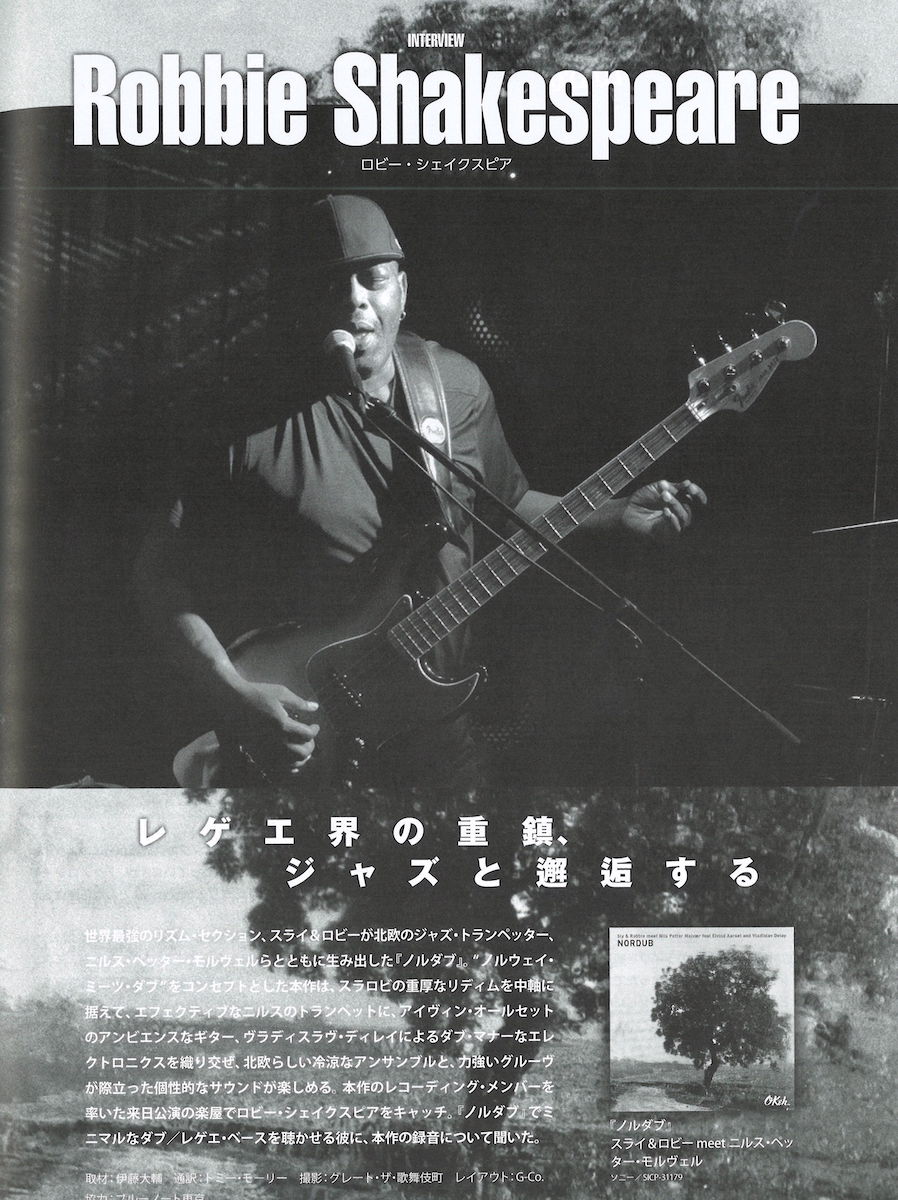

最後に過去のベース・マガジンにて掲載されたロビーのインタビュー記事を紹介しよう。『ベース・マガジン 2018年12月号』より、ノルウェー・ジャズを代表するトランペッター、ニルス・ペッター・モルヴェルとの共作『NORDUB』の発表後、同作のレコーディング・メンバーを率いて来日した際のインタビューだ。本作における制作の裏側、そして自身のサウンド・メイク術を語った貴重な内容だ。

音楽が持つ多彩な表情は人種や文化がクロスオーバーして生まれる。

━━ニルス・ペッター・モルヴェル(tp)とアルバムを作った経緯は?

俺たちはまずツアーを一緒にやったんだ。そのライヴがとても好評だったから、試しにスタジオで録ってみようってことになった。まずリズム・トラックを録音して、そのあとにニルスを呼んで、彼がアイヴィン・オールセット(g)とサッソー(ヴラディスラヴ・ディレイの通称/Electronics)にも声をかけてメンバーが固まった。本番のレコーディングは、ツアーで訪れたノルウェイでオフの日に行なったんだ。実質1日でベーシックな部分はすべて録ったね。

━━昨日(取材日は9月18日)のライヴを観る限り、セッション的な風合いが強かったですが、作品はどんな風にレコーディングしたのですか?

スライ(ダンバー/d)、俺、サッソー、アイヴィンでリズム・トラックを録音して、その音源をニルスに託すという形だった。彼は自分のパートをダビングし、さらに俺の歌のパートを加える作業をした。昨晩のライヴは確かにジャム・セッション主体だったけど、録音はそんな感じでもなかったね。

━━レコーディングも今回のライヴも同様ですが、ニルスのトランペットをはじめ、弱音の楽器が多い編成でしたが、あなたが演奏中に心がけたことはなんでしたか?

俺の楽器は土台を作る役割だ。それをもとに、みんなが色付けする流れがスライと俺の根底にあるから、その意識を持ちながら、時にそこからそれていく感覚があったね。

━━今回共演したミュージシャンそれぞれに、どんな印象を持っていますか?

俺たちは普段、異なる言語を喋っているけど、音楽をプレイし始めると、共通の“音楽”という言語に切り替わる。音楽には障壁などない。なぜなら俺たちは優れたミュージシャンの集まりだからね。良かったなんてレベルじゃなく、“ファッキン・グッド!”と言うべきだよ(笑)。

━━作品のタイトルは、ノルウェイのダブという意味合いの造語“NORDUB”と名づけられていますが、北欧のミュージシャンが作ったダブについて、どんな印象を持ちましたか?

君はこの作品を気に入ってくれたかい?

━━もちろんです!

大切なのはそこだ。ヨーロッパかジャマイカかというのは重要じゃない。もし、ジャマイカ人だけなら、もう少しハードなものになっていたのかもしれない。でも、彼らは俺たちよりももっとジャズを深く聴いていて、しかも彼らが聴いていたのは、さらにハードなジャズだったんだ。

━━作品の音を聴くと、ベースがドラムよりも低い帯域にあって、伝統的なダブ・サウンドに近い印象でした。そういう音楽を目指したようなところはありましたか?

いや、それはなかった。もし、俺がミックスしたら別のサウンドになっていただろう。ミックスを担当したサッソーは、レゲエやダブが好きで、それが今回のアルバムのサウンドに良い方向に作用したところがあったね。あとはミックスの具合が良かったから、すべてがうまくいったんだと思う。

━━あなたはダブの創成期からこのスタイルの音楽に携わっていますが、テクノロジーの進歩は、ダブという音楽にどんな可能性を与えましたか?

俺は今のダブよりも70年代の作品のほうが良いサウンドだと感じているから、テクノロジーの進歩が特にこの音楽に可能性を与えたとは思っていない。昔は10人のエンジニアがいたら、10通りのサウンドができていたものだが、例えば今のSSLのコンソールはプリプログラムできて、なんでも完璧にできる分、おもしろ味がないんだ。そんな完璧さではなくて、フィーリングから生まれてくるアイディアや音楽があるんだよ。だから俺は今でも昔のSSLのアナログ・コンソールを使うし、当時と同じ手法で作業をしている。

━━今作のベースを聴くと、ミニマルな音数でさまざまな表現をしていて、あなたの新しい魅力が浮き出たようにも感じました。

そうかい? 演奏しているときにそんなこと、意識したこともなかったな。誰しもがさまざまなアイディアを持っていて、俺も君も独自の表現を行なっている。だから俺と君、そしてもうひとりを混ぜて音楽を作ったとしたら“良い”と感じる何かが生まれるはずだ。なぜなら音楽が持つ多彩な表情は、人種や文化がクロスオーバーして生まれるからね。

踊りたい気持ちでプレイするとそれがサウンドにも表われる。

━━ベースは音のツブ立ちがとても良かったですが、いつもどおり親指で弾いたのですか?

そうだね。長年の経験のおかげで大体のことは親指でプレイできるけど、すごく速く弾くのはさすがに難しいよ。親指ピッキングの良いところは、トゲトゲしくないフラットなタッチのサウンドを出せることなんだ。俺はいつもすべての音を、均等かつクリアに鳴らすことを求めていて、それはこのアルバムも同じだよ。俺は初めてベースを弾き始めたときから親指でプレイしている。だから、それ以外の指で弾くと、まるで別物のトーンになってしまうんだ。

━━ライヴではあなたの歌が、バンドの音がディープになりすぎないという意味でも、いいキャラクターになっていました。

それがまさに狙ったところなんだ(笑)。

━━アルバムでも歌っていましたが、ヴォーカルを入れることは前提だったのですか?

いや、あれは本当にその場で“歌ってみたら?”と言われてトライしたんだけど、もともと歌はけっこう得意なんだよ(笑)。コード譜を渡されただけでも、なんとかメロディを入れられるものだよ。

━━レコーディングで使ったベースは?

フェンダーのジャズ・ベースだね。ジャズ・ベースであれば何年製のものでも自分のサウンドを出せる。だが、俺にとって伝家の宝刀というべき楽器はポール・リード・スミスなんだ。一度失いかけたことがあって、それ以来、外に持ち出さなくなった。ポール・リード・スミスが初めて作ったベースで、偶然共通の知人に話をもらって作ってもらった。サウンドは最高だよ。だから、このアルバムでそのベースをプレイできなかったのはちょっと心残りだな。

━━弦の好みはありますか?

ディーン・マークレーのミディアム・ゲージを使っている。ヘヴィ・ゲージだと弦のテンションが強くなるから、俺にとってはプレイのノリが出しづらくなる気がするんだ。その点、ミディアム・ゲージにはそういう制限がなくて、どんな音でも自由に出せるような気がするね。

━━ポール・リード・スミスのベースはロー・エンドがけっこう出たりするのでしょうか?

いや、ロー・エンドは俺から出ているんだ(笑)。俺自身が楽器のトーンの本体なんだよ。ハイからローまですべてのトーンは、俺から生まれている。

━━では、あなたのようにロー・エンドがたっぷりなベースのサウンドを出す秘訣は?

まず第一に、曲が自分のなかにしっかりと入っていなくてはならない。俺も曲が体に入っていて、踊りたい気持ちでプレイすると、それがサウンドにも表われるんだ。あともうひとつ、俺が親指のピッキングを好む理由を教えよう。なぜなら右手の手のひらでミュートできるから、より芯のある低音が出せる。だから親指弾きを重宝しているのさ。

━━今作のように新しい北欧のジャズ・ミュージシャンとプレイするということは、あなたにとって挑戦的なものでしたか?

君が言うほど、チャレンジングなものではなかったかな。これまでも渡辺香津美のようなジャズのミュージシャンともプレイしてきたことはあったし、ジャズに限らずボブ・ディランやローリング・ストーンズ、カーリー・サイモンのようなミュージシャンともプレイしているからね。つまり、俺たちは誰とでもやれるってことなんだ。それに音楽は音楽でしかない。ほかの人々が外野で、あれはジャズだとか、これはポップだとか決めるかもしれないけれど、俺たちはなんだってプレイできる。それに今回、俺たちがプレイしている音楽は、本格的なジャズとも少し違うものだ。でも、それでいてしっかりと耳に心地良いサウンドとして成り立っていると思うね。