PLAYER

繁くんがデモに打ち込むベースって、

スライドの音とか空ピックの音とかバリバリ入ってきますから(笑)。

──岸田(繁/vo,g)さんが書いた今作のセルフライナーノーツには、“佐藤さんによるリズム編集のあと〜”という記述もありますが、この“リズム編集”とはどういう工程なんですか?

今回多かったのが“歌録り用にリズムを整えたトラックを作って、歌が入ったあとに元のトラックに戻す”みたいなやり方で。もっくんのドラムもわりとクセがあるので。

──そのほうが良い歌が録れるということですか?

そうですね。やっぱり歌は正確なところに入れてあげたいんです。

──歌録りが終わったあと、“エディット前のリズムに戻す”というのがすごく興味深いです。

戻したり戻さなかったり、という感じです。やっぱり戻したほうがバンドのダイナミクスやグルーヴが出てくる場合は多いですね。でもガチガチにやったほうがいい曲もあって。例えば「朝顔」とかは、やっぱり粒がしっかり揃っていると良く聴こえるんですよね。あとは、“ドラムはガチガチに整えるけど、ベースは整えない”とかもあったり。ベースまで整えちゃうと感情がなくなって聴こえてしまうことも多いので。いろんな選択肢を持っておいたほうが悩みの解決がスムーズということですね。逆に、すごく勢いのあるドラムだったらガチガチに編集しても勢いが消えないってこともありますし……こればっかりはやってみないとわからないんです。「California coconuts」は一度リズムを全部整えたんですけど、“絶対、元のままが良いね”となって、編集前のトラックに戻したりもしました。

──ドラマーの森さん的には、そういったリズムのエディットって、どう受け止めてるんですかね?

エディットしたものを聴いてもらって判断してもらう、という感じですね。

──編集作業をとおして、森さんのドラムに関して気づくこともあったのでは?

もっくんは、特にレコーディングの序盤は“キックを突っ込んで、バックビートで合わせる”ことを意識して叩いていて。それによってバックビートに重さが出るんですけど、本気でキックを突っ込むときがあって(笑)。そうなってくると成り立たない部分が出てきたりもして。“じゃあ、どうしよう?”というところで、その意図を受け止めて、“キックはグリット上に置いて、スネアは機械的に少しうしろに置いてそのノリをもう一度作ってみよう”とか、そういうのを何度も試して、一番良いものをチョイスする感じでしたね。

──そういう手法はいつからやってるんですか?

『ソングライン』くらいからですね。グリットに沿って超正確に叩けるドラマーさんって、もちろんベーシストもですけど、なかなかいないじゃないですか? 例えばクリフ・アーモンドは8小節とかでトラックを切っても“ブツッ”と鳴らないからすごいですけど(笑)。この時期からポスプロでMIDI関連の音が入ることが多くなったから、MIDIとの整合性を取るっていう意図もありました。音数が多くないロックな曲とかでは、あんまりやってこなかったですけどね。

──そのプロセスをとおして、自分のベース・プレイと各ドラマーのコンビネーションを波形でいつも見ているわけですよね。

そうですね。めっちゃわかってますよ(笑)。

──森さんのドラムとは、どういう位置関係でしたか?

自分は基本ドラムよりうしろで弾いちゃうベーシストで、もっくんがわりと突っ込むから、そこでうまくいくんです。ベースがジャストぐらいにいて、ドラムだけ突っ込んでるのって良く聴こえるんですよ。でも逆にベースがすごく前で、ドラムをジャストに揃えても、それはそれで良かったりすることもある。位置関係は曲によってもいろいろな正解がありますね。

──今回、「朝顔」「California coconuts」、「doraneco」など、ギターがブリッジ・ミュートで刻んで、ベースも8分で直線的なルートという曲がありますが、ギターのタイム感は意識しますか?

あんまり気にしないですね。「朝顔」とかは、最初のギターの繰り返しだけ録ってループさせて、そのうえで演奏した感じでしたね。

──ループも入ってたんですね。

ひとつだけループが入ってます。こういうのって全部が同じところにいると、やっぱり意味がなくなっちゃうから。もちろん、同じところで鳴っていたとしても音符の長さが違えば音が重なってる意味も出てくるとは思うんですけどね。あと、「朝顔」は録ったときに、今まで聴いてきた音楽のなかでスネアの長さがジャストだと思って、それがめちゃくちゃ嬉しかったんです。ゲートがかかってるように聴こえるかもしれないですけど、これは実際にあの長さで鳴ってるんですよ。

──太鼓のチューニングがうまくいったということですか?

そうですね。スナッピーの強さとか、裏をどれだけユルめるかとか。“鳴り切ってる感”が本当にちょうどの長さだと思っていて。そこがこのアルバムで一番好きなところなんですよ(笑)。

──ベースに関しては、シンプルなルート弾きですが、すごくドライブしているんですよね。キモになっているのは、コード・チェンジ時に入っているスライドの経過音なのかなと思ったのですが?

繁くんはそういうのが好きなんですよね。本当は5フレットまでで済むようなフレーズでもスライド音を入れてみたり。繁くんがデモに打ち込むベースって、スライドの音とか空ピックの音とかバリバリ入ってきますから(笑)。空ピックなんて、意識しないで勝手に入っているものなのに。

──それを頑張ってコピーする、みたいなこともあるんですか?

今回のアルバムはいつもと違ってデモがなかったですけど、普段はけっこうありますね。 “ここで空ピッキングを意識するんだ”みたいなのを覚えなきゃいけないので、自分で考えるより逆に大変っていう(笑)。でもやっぱそこで行間みたいなものが出るんですよね。あとは自分自身が、例えばF♯だったら2弦の4フレットより3弦の9フレットで弾くほうが好きだったりするので、そのための移動でスライドを入れてるっていうのも多いかもしれないですね。

続きはベース・マガジン2024年2月号をチェック!

本誌では、『感覚は道標』に収録されているその他楽曲でのベース・プレイについてのインタビューほか、使用機材について紹介しています。続きは1月18日発売のベース・マガジン2024年2月号にて!

▼最新号のご予約・ご購入はこちらから▼

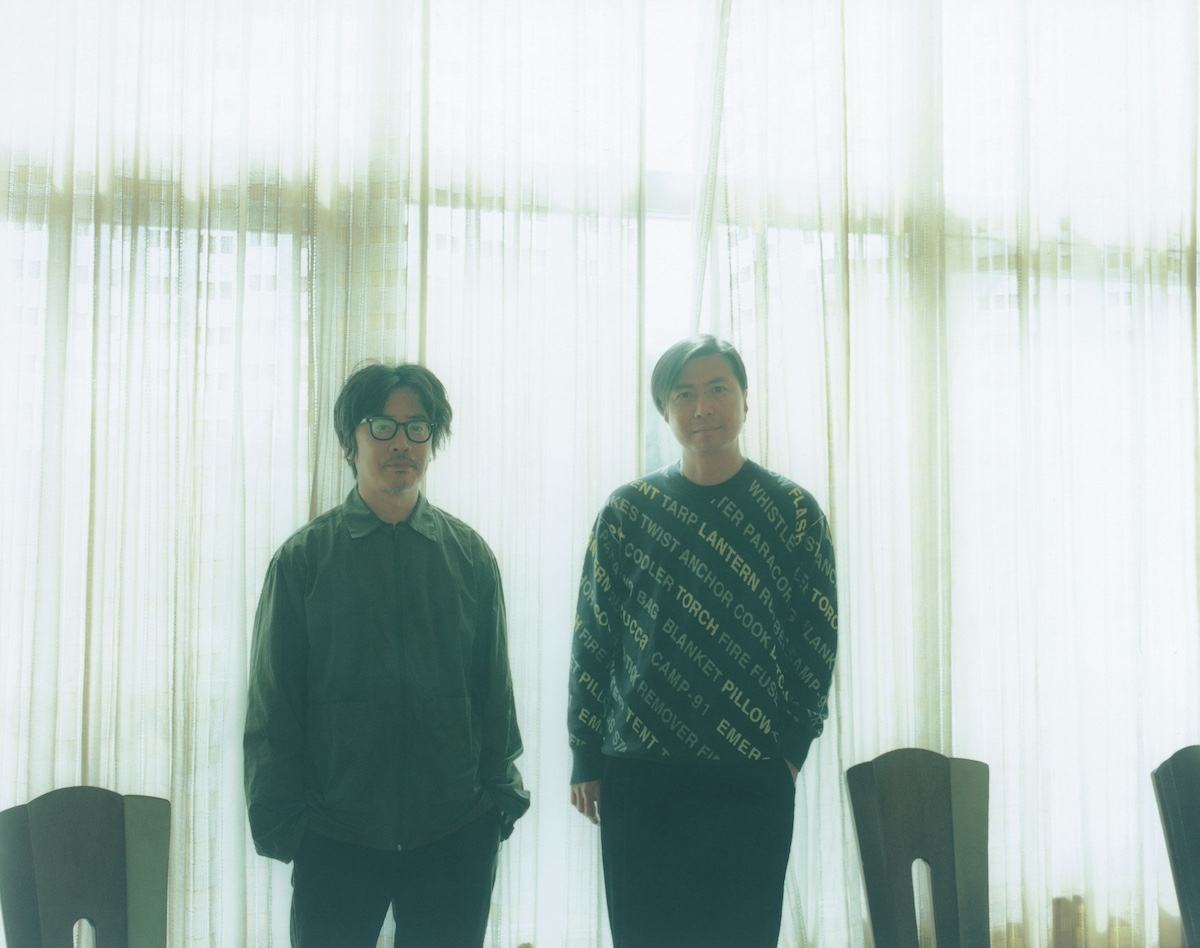

◎Profile

さとう・まさし●2月1日生まれ、京都府出身。高校に入学してからベースを弾き始める。その頃に岸田繁(vo,g)と出会い、くるりの前身バンドを結成。その後、立命館大学の音楽サークルでくるりとしての活動をスタートする。1998年にシングル「東京」でメジャー・デビュー。ロックを基盤に実験的な試みで新たなサウンドを模索し高い評価を得ている。2023年10月4日に、くるり14作目となるオリジナル・アルバム『感覚は道標』をドロップ。オリジナル・メンバーによる本作の制作現場に密着したドキュメンタリー映画『くるりのえいが』も公開された。

◎Information

くるり HP X Instagram

佐藤征史 X TONE