PLAYER

技巧派アプローチを経て原点回帰した

“3人のロック・バンド”としてのアンサンブル

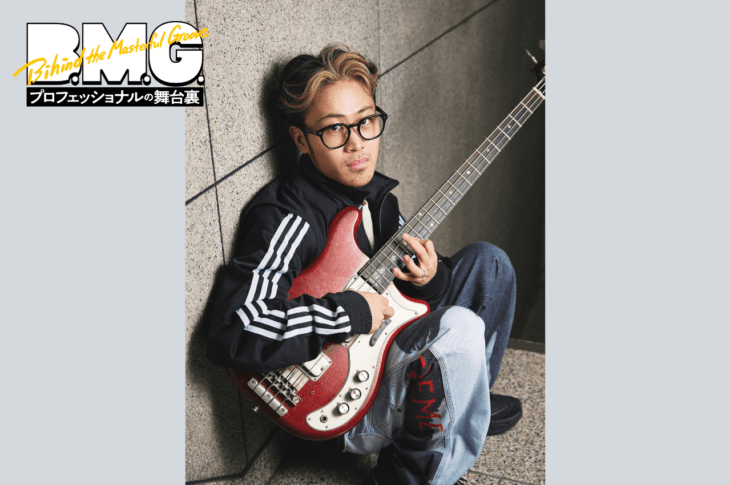

14作目となるアルバム『感覚は道標』を2023年10月にリリースした、くるり。本作はオリジナル・ドラマーの森信行が21年ぶりに参加したことや、その制作過程を追った映画『くるりのえいが』の公開も話題となった。今作は“感覚”という言葉がタイトルにあるように、“素朴なロック・トリオ”としてのくるりが、スタジオで「せぇの」で鳴らしたときに自然と出てきたものをキャプチャーした作品となっており、その率直さと瑞々しさが聴く者の心に響く。ここではベーシストの佐藤征史に本作を語ってもらったが、まずは本題に入る前に“ジャズ/フュージョン的なアプローチ”に関する質問を投げかけてみた。“シンプルなロック”という新作のコンセプトとは対極にあるように思える話題だが、ジャズ・シーン出身の石若駿をサポート・ドラムに迎え、『天才の愛』(2021年)や『ソングライン』(2018年)ではかなりの技巧派アプローチも取り入れてきた近年のバンドのモード、そして、そういった試行を経てたどり着いた今回の“原点回帰”を理解するうえでひとつの手がかりになるはずだ。そのほか、佐藤が深いこだわりを持って取り組んでいるポスト・プロダクションでのリズム編集の話、ドラムとベースの関係についての分析、シンプルなルート弾きに隠された秘訣など、大いに語ってもらった。

世界観とか全体的な美しさがあるアルバムが好きなんです。

──『感覚は道標』はシンプルなロック・トリオによる“バンド・サウンド”が魅力のアルバムです。一方で近年のくるりは、例えば前作『天才の愛』(2021年)の「大阪万博」や、前々作『ソングライン』(2018年)の「Tokyo OP」など、プログレやジャズ/フュージョン的な、技巧派なアプローチにも取り組んできました。もともと佐藤さんの原体験にあるのはロックだと思いますが、そこからジャズやフュージョンへの関心が広がっていったきっかけについて、最初に教えてもらえますか。

いろんな音楽を聴くようになったのは、たぶん東京に出てきてからだと思います。学生時代はお金もなくてCDもたくさん買えなかったし……自分たちが学生時代にいたサークルは、昼休みに12小節のブルース・セッションをやって入会するか決めるようなところで、ジャズ研的なものとはまったく趣が違いましたしね。学生時代にライヴを観ていたバンドも、やっぱり京都の磔磔とか拾得に出ていたような人たちですから。

スピードスター

VICL-65873(通常盤)

──デビュー後、ジャズやフュージョン的なものに“ピンときた”タイミングはいつ頃だったんでしょう?

もっくん(森信行/d)くんが抜けた直後くらいに一緒にやっていたドラマーの臺太郎さんがわりとそういう音楽が好きな人で、彼にいろいろ聴かせてもらったなかで、何人かに興味を持って……というのはあったかもしれません。あと、これはデビュー当時のことですが、メデスキ、マーティン・アンド・ウッド(編註:1990年代後半にニューヨークのジャム・バンド・シーンを牽引したオルガン・トリオ)にハマったんです。ベースのクリス・ウッドがお兄ちゃんとやっているウッド・ブラザーズの来日公演も観に行ったり。自分のなかでは“ジャズ”として彼らを聴いていたわけじゃなくて、即興のスリリングさとか、単純に音色に惹かれて聴いていたんですけど。だから自分は、“いわゆるジャズのスタンダード”みたいなものはほとんど聴いてこなかったと思います。

──佐藤さんといえば、ジャコ・パストリアス・シグネイチャー・モデルのジャズ・ベースを長らくライヴのメイン器として使っていましたが、ジャコには思い入れがあるんですか?

あれはジャコが特別好きだから、というわけじゃないんです(笑)。あるとき山野楽器でベースを何本か試させてもらったときに、たまたま出会って気に入ったというだけで。でも『Word of Mouth』(1981年)は好きですよ。

──定番の『Jaco Pastorius(邦題:ジャコ・パストリアスの肖像)』(1976年)ではないんですね。

“肖像”は、もちろんすごいしカッコいいと思うんですけど、どこか聴いていて疲れるところがあって。それよりは、世界観とか全体的な美しさがあるアルバムのほうが好きなんです。

──確かにくるりの音楽性には、“肖像”よりも『Word of Mouth』のほうが通じている気がします。

フュージョンと呼ばれるものにしても、いわゆる普通のフュージョンはそこまで聴いてなくて。でも例えばトルコのフュージョンとか、おもしろいと思うものもあるんですよ。ラチョ・タイファ(Laço Tayfa)っていうバンドがすごく好きで。自分の場合、音楽はプレイヤーとしてではなく、“普段の生活のなかで鳴っているものとして気持ちいいか”という視点で聴いているんだと思います。音数が多かったり、“頑張って”聴かなきゃいけないものって、なかなか聴けなくて。

──くるりは初期からウッド・ベースも取り入れていますが、どんなきっかけだったんですか?

2枚目のシングルの「虹」(1999年)に入っている「りんご飴」を作っているときに、“ウッドの響きがほしいね”という流れになって。レコーディングの前日に借りて、その曲だけ弾けるように練習して……みたいな感じで使ったのが最初です。しばらくはエレクトリック・アップライトを使っていたんですけど、2004年に矢野顕子さんと一緒にライヴをすることになったときに“ちゃんと本物で弾きたいな”と思って、今使っているウッド・ベースを買いました。

──ジャズへの憧れとかではなく、あくまでウッド・ベースの“音色”や“響き”を求めていたということですね。

やっぱりあの音色が好きなんですよね。

── 一方で今回の『感覚は道標』は複雑だったり技巧的なものではなく、あくまで3人の“ロック・バンド”としてのアンサンブルを打ち出した作品になりました。今作をどう振り返っていますか?

「LV69」とか「happy turn」って、“ザ・ロックンロール”というか、スタジオにパッと入って適当に遊びながらやるようなタイプの曲じゃないですか? それがちゃんとした楽曲になったっていうのは、くるり史上でもけっこう珍しくて。言ってみれば、昔からずっとあるようなザ・フーとかローリング・ストーンズへのオマージュですけど、これまでは“そういうものを作品にしよう”とはあまりならなかったと思うんです。でも3人からこれが自然に出てきたっていうのは、やっぱりこういう音楽が自分たちのなかで一番土着的なものなんだろうなって。

──“シンプルなロック”なんですけど、どの曲も注意深く聴くと、打楽器や鍵盤、サンプル音もけっこう入っていたり、ポスト・プロダクションにも妥協がないのが、さすがくるりだなと思いました。

久しぶりにもっくんとやるということで、最初は“自分たちの恥ずかしいところ”だけを抽出したような作品になる予定だったんですけどね。でも、制作途中に“アルバムを1枚作る”っていうのが目標になって。名義を変える案も出たんですけど、やっぱり“くるりとして出すからにはしっかりやりたい”っていう感覚に少しずつ変わっていったというのはありますね。