PLAYER

UP

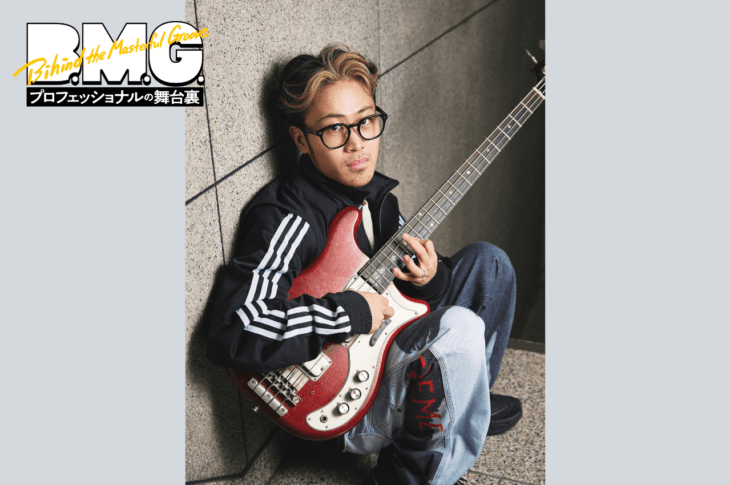

INTERVIEW – Toshiya[DIR EN GREY]

- Interview:Koji Kano

- Live Photo:Takao Ogata

- Equipment Photo:Takashi Yashima

簡単に言うと、ベースがいるといないじゃ楽曲の“モノ”が違うというか。

そういった存在感がこの曲では出せましたね。

――今作は9分越えの長篇曲「Schadenfreude」から幕を開けます。この曲は分厚いギター・バッキングの間を縫うような、Toshiyaさんの個性でもある、ロー・ポジションでの地を這うようなフレージングが浮き出て、耳に飛び込んできます。

基本的にこの曲はリフがメインのサウンドなので、そこに合わせていくところは合わせつつ、動きを取り入れたイメージですね。ベースのロー感って、多分一般のリスナーの人には音の認識が難しい部分だと思うんですけど、自分のなかでは逆にそこが大事だと思っていて。何か得体の知れない低音を出す楽器でありつつ、その存在がなくなった瞬間に寂しくなったと思わせられるのが、ベースという楽器の一番おもしろい部分だと思っています。簡単に言うと、ベースがいるといないじゃ楽曲の“モノ”が違うというか。そういった存在感がこの曲では出せましたね。

――ベース・サウンド的には、しっかりとした存在感がありつつ、ギターやバス・ドラムともマッチングする歪みサウンドで、これこそが“Toshiyaサウンド”だと感じるのですが、音作りの核はTwo Notes製Le Bass(プリアンプ )ですか?

そうですね。特にライヴではLe Bassは必需品です。コレのすごいところが、どこに行ってもその音が出せるということ。だから海外のよくわからない環境でのライヴでも、ある程度のレベルまでサウンドを作り上げることができるんです。よくできたエフェクターですよ。コンパクトだし。レコーディングだとサンズアンプ(ベース・ドライバーDI/プリアンプ)とか、Two Notesのラック・タイプのものも使いましたね。

――「朧」はベースのロング・トーンが効果的だなと。そのなかでストリングスに絡み合ったフィルなど、メロディアスな動きも取り入れていますが、そういったウワモノ楽器との兼ね合いも考慮したのですか?

うん、そこはやっぱり考慮する部分ですね。ベースが白玉になれば、まわりの楽器はある意味自由になりますよね。そこにポイントを置きつつ、ときおり各所にメロディアスなフレーズを入れていくのが好きなんですよ。だから自分のなかでは王道のベース・ラインになっていますね。

――印象的な動きだと「The Perfume of Sins」のAメロは指板を広く使ったアプローチで展開していますが、これは歌のウラでベースが歌っているようなイメージに感じました。

そうですね。ロング・トーンの部分で土台を支えながら、ベースならではの低いうねりが主旋律のウラでメロを奏でる、みたいな。ここも自分の好きな感じを出せたかな。

――この曲もそうなんですが、Toshiyaさんはバッキング・ギターに厚みを加えて支える面と、メロディを奏でる面の二面性が見受けられます。それぞれの見極めはどのように考えているのですか?

やっぱりベースってすごくシンプルな楽器だし、もちろんそこが根本的な部分だとは思うんですけど、ベースって“あわよくば躍り出ちゃう”みたいな、おいしいところを持っていける楽器でもあるところだと思っていて。だから鳴らす音階とかフレーズの使い分けは意識するし、その二面性を出せるのがベースっていう楽器の一番おもしろい部分だと思っています。

――なるほど。ベース・プレイにも曲ごとにコンセプトみたいなものはあるのでしょうか?

曲次第っていうのが前提にはあるんですけど、基本的にはその曲がよくなる方向に落とし込むことを第一に、そこから自分なりの味付け、色を塗っていく工程でベース・ラインを作っていきますね。

――「現、忘我を喰らう」は縦ノリなビートに合わせて、同じくベースもハネ感のあるショート・リフを中心に構成しています。今作では珍しいアレンジですよね。

そうですね。ハネてますね(笑)。やっぱり全体的に細かいニュアンスで成り立っている曲なので、フレーズ的にも歯切れいい感じにしたかったんです。この曲はそういう意識でラインを組み立てていきましたね。

――こういったハネ感のある曲でも、Toshiyaさんのプレイには独特な粘っこさがあって、それが特有の“中毒性”につながっていると思います。アンサンブルにおけるベースの立ち位置としてはどういった部分を狙っていたのでしょうか?

まず自分としてはわりと突っ込んだタイム感だと思っているんですよ(笑)。まぁ突っ込んでるつもりでも実は溜まっているのかもしれないけど。ただ、スライドとかグリスが好きなので、そういったところで空気感を演出することは意識していますよ。シュプールを描くようなイメージで、空間にスライドとかグリスを入れるのが好きですね。

――例えば「響」では、冒頭からベースがアンサンブルの中心となって全体を牽引している印象なのですが、この曲でもスライドやグリスのニュアンスが強く感じられますね。

うん、そういった部分は意識しましたね。この曲はベース・ラインだけでも成立する感じを狙いつつ、ギターは細かいフレージングなので、ベースはシンプルに低音を鳴らしたほうがギターのアンサンブルが映えるかなと。だからそういったいろいろな要素が入ったことも相まって、エモーショナルなアンサンブル感になったと思います。

――中盤のベース・ソロは音価をコントロールしつつ、全体的に伸びやかな音使いで構成されていますね。この曲は今作では最も“歌モノ思考”な曲だと思いますが、そこでの意識の違いもあるのでしょうか?

やっぱり変わりますよね。ソロ・パートも含めて、バンドが一丸となって走って行く部分と、ひとり立ち止まっておこうって部分の出し引きになっていて、そういう全体の流れとしてフレーズを考える感覚は大事にしています。メロディの立たせ方でベースも変わってくるし、それこそアレンジまで変わる。でもやっぱり一番聴かせたい部分は歌メロの主旋律なので、その歌をどう響かせるかっていうことを楽器陣は第一に考えていると思います。

▼ 続きは次ページへ ▼