PLAYER

UP

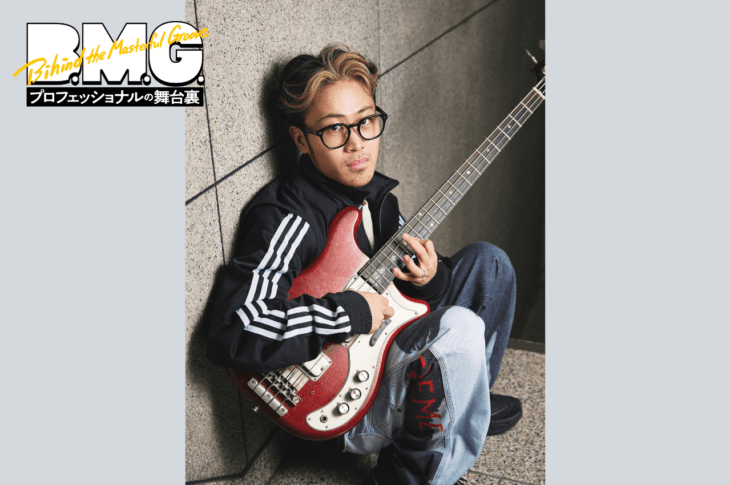

INTERVIEW – Toshiya[DIR EN GREY]

- Interview:Koji Kano

- Live Photo:Takao Ogata

- Equipment Photo:Takashi Yashima

どんな風になっても自分のプレイに満足できればそれでいい。

カテゴライズ不能な独自のヘヴィ・サウンドで世界を震撼させるDIR EN GREYが、11thアルバム『PHALARIS』をドロップした。今年バンド結成25周年を迎えた彼らが提示し続ける“痛み”が11の楽曲として濃密に体現され、鬱々たる世界観を芯から堪能できる衝撃的な一枚だ。なかでもToshiyaが奏でるベース・プレイ/サウンドはまさに唯一無二。今作でも“シグネイチャー・ベース・サウンド”を思う存分に披露してくれている。今作を制作するにあたり、Toshiyaは楽曲、そしてベース・フレーズに“懐かしさ”を感じたという。Toshiyaのベーシストとしての現在地と、見据えるネクスト・ステージについて聞いた。

“ここからまた新しいDIR EN GREYを始めたい”っていう気持ちになったんですよね。

――今作『PHALARIS』は前作から約4年の期間が空きました。この間はコロナ禍でもあったわけですが、DIR EN GREYとしてはどういった考えのもとで活動を行なっていたのでしょうか?

コロナっていうのは誰も想像していなかったことだけど、自分のなかではこれもひとつのターニング・ポイントになったと思っていて。例えば僕らが海外に行くきっかけとなった『Withering to death.』(2005年)、そして震災の年に生まれた『DUM SPIRO SPERO』(2011年)だったり、振り返れば節目になる作品ってあるんですよ。『DUM SPIRO SPERO』の制作時のことは今でも印象に残っていて、“このまま音楽をやっていていいのか”“アルバムなんか作っていていいのか”って本気で考えましたから。そして今度は世界規模でコロナという問題が勃発した。今回思ったこととして、カッコよく言えば“僕らにやれることは結局音楽しかない”ということ。同時に、自分たちが音楽を鳴らすことを待ってくれている人がひとりでもいるのであれば、その人にとって僕らの音楽は希望なのかもしれないということ。そういう思いで音楽活動を続けていたように思います。

――DIR EN GREYとして人々に希望を届けるという思いのなか、制作に重きを置いていたということでしょうか?

そうですね。待っていてくれている人たちのために、今自分たちができることをやっていった感じですね。僕のなかでは、アルバムって学生の卒業論文みたいなイメージ。“それまでの空白の何年間で経験した集大成を作りなさい”っていうもので、それがアルバムの意味なのかなって思います。だからすべてのアルバムに思い入れがあるし、前作『The Insulated World』からの4年間でメンバーそれぞれが何を思い、バンドをどの方向に持っていきたいか、そして何をしたいかっていうのを熟考したうえで今作を制作していきました。

――なるほど。今作の制作はいつ頃から始まったのでしょうか?

前作のリリース直後から、少しずつ曲を作り始めてストックを増やしていきました。ただ、各メンバーが曲を出しても最後のラインナップにたどり着くまでに総入れ替えぐらいには変わっていくんですけどね。今作は制作に時間をかけられましたけど、僕らは時間があればそのぶん使っちゃうので(笑)。

――そういったなかで完成した今作には、どういった思いやコンセプトが込められているのでしょうか?

結成当初からいろいろなことをトライしていくなかで、前々作の『ARCHE』(2014年)でサウンド・テイストがガラッと変わったことで、ちょっとフラットな気分になったというか、“ここからまた新しいDIR EN GREYを始めたい”っていう気持ちになったんですよね。『The Insulated World』ではまた次の一歩目という感じがあったし、今作ではここ最近とはまた違った感じを目指しました。でもやっていることの本質は昔から変わっていないと思うんですけどね。だから自分的には楽曲にしろベース・フレーズにしろ、どこか懐かしいと思う部分もあって。

Firewall Div.

SFCD-0265〜267【完全生産限定盤/3枚組(CD+特典 CD+特典Blu-ray)】

SFCD-0268〜270【完全生産限定盤/3枚組(CD+特典 CD+特典DVD)】

――ここで言う“懐かしさ”とは?

楽曲を作る人間、それをアレンジする人間は変わらない。やっぱり慣れ親しんだ雰囲気というか、言葉には何とも説明できないんですけど、そういうものがあるんですよ。今風のアレンジとか展開を意識しつつも随所で懐かしさも感じるし、“この手法、前にやったな”って思う部分もある。手を替え品を替えってやっていくんですけど、結局作っている人間が同じだから限界がありますよね。そこをいろいろ試して変えようって思いは大事だけど、無理に変えるのは良くないし、聴いたときに“らしくないな”って思うものは排除していきたいとは思っています。

――なるほど。個人的に今作は近年の作品と比較して、よりメタリックかつハードコア的な要素も感じるのですが、バンドとしてそういった考えもあったのでしょうか?

明確にそういったものを目指したわけではないけど、やっていくうちにそうなったというか、意図せず変わった部分もある。自分たちも変化を求めてはいるけど、やりたいって思えることは実際限られているから、その要素をうまくコントロールするしかない。そうじゃないと芯がブレてきますからね。でもやっていくなかで“本当にこの展開でいいのか”“このフレーズでいいのか”って迷うこともあるんですけど、結局迷ったところでどうにもならない部分も多々ある。だから悩んだ末に出てきたものが答えだと思うんです。今作での自分個人のベース・プレイとしては、あくまでもベーシックな音を鳴らしながら、自分の要素をちゃんと入れたいっていうところに重きを置いていましたね。

▼ 続きは次ページへ ▼