PLAYER

UP

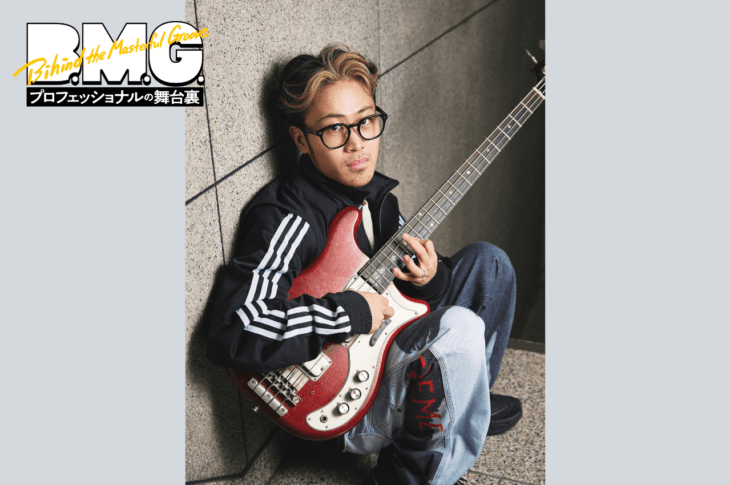

INTERVIEW – ニコライ・フレイチュア[ザ・ストロークス]

- Interpretation:Tommy Morley

“ロックンロール・リバイバルの旗手”が

7年ぶりに放つ“現代”のロックンロール

2000年代初頭に興った“ロックンロール・リバイバル”において中心的な役割を果たし、後続のバンドに多くの影響を与えたザ・ストロークス。時代の移り変わりとともに進化を遂げてきた彼らが、4月に7年ぶりとなるアルバム『ザ・ニュー・アブノーマル』をリリースした。リック・ルービンという巨匠プロデューサーと組み、近作で示していた1980年代風シンセ・サウンドとシンプルなロックンロールが融合した同作について、ベーシストのニコライ・フレイチュアに聞いた。

何か新しいことをしようと

強い気持ちを持って挑んでいったのは確かだよ。

━━ニューヨークでは、新型コロナウイルスの影響はどうですか?(取材は4月中旬に行なわれた)

ちょっと奇妙な感じだね。とっても静かだしさ。ただ多くの人たちは決められた規則をしっかりと守っていて秩序が保たれている。ミュージシャンとして僕ができることは、オンラインでの活動にかなり限られているね。最近だと、ストロークスのメンバーで特別なオンライン・ショウをやって、なんてことはない普段の会話のほかに、今回のアルバムや自分たちの音楽について語ったりもしたよ。あと僕は、ジョージ・ハリスンのチャリティ団体がコロナウイルスと戦うキャンペーンのために基金を設立しようとしてネット上で行なっている“Inner Light Challenge(ミュージシャンたちがビートルズの「ジ・インナー・ライト」を演奏してSNS上で公開するキャンペーン)”もやったね。それ以外のこととなると満足にできるわけじゃないんだ。ライヴをやるわけにもいかないし、そもそも外出することすら、僕らに限らず誰もできやしない。だから基本的に家にいて、インターネットでできることをやっているという感じだね。

━━“Inner Light Challenge”の動画ではウクレレで弾き語りをしていましたが、ウクレレも好きなんですか?

そうなんだよ(笑)。4弦楽器っていう点で共通しているからなのかもね。ツアーに出るときは小さくて手軽だから持って行くし、サウンドも気に入っている。思いつくままに曲をプレイするし、バンドのみんなが手に取ってプレイしていくこともあるよ。

━━さて、新作『ザ・ニュー・アブノーマル』について、あなた自身はどんな作品になったと思っていますか?

このアルバムのレコーディングはカリフォルニアのマリブで行なっていて、僕たちにとって初めてニューヨークの外でレコーディングしたアルバムとなった。リック・ルービンのプロデュースのもと、ニューヨークではない場所で僕らが作り出した音をしっかりと封じ込めた作品だと思っている。それに今まで僕らの音楽を聴いてきた人からすると、どことなくリラックスしたような印象を受けるかもしれない。本当に僕らがノビノビと自由にやっていたってことが音に表われていると思うんだよね。

━━リック・ルービンをプロデューサーに起用した理由は?

なんてったって彼はとても偉大なプロデューサーだし、僕らと同じようにニューヨークで育ったという背景がある。もちろん彼が手がけてきた音楽についても知っているし、彼とは今作よりもずっと前から仕事をしてみたいと思っていたんだ。だけどこれまでは、なかなかスケジュールの折り合いがつかなくて実現しなかった。今回、彼に数曲送ってみたらアイディアがいくつか返ってきた。それで僕らもお試し気分でマリブに行って作業してみたら、ケミストリーやエネルギーについてすべてが良い感じで生まれていったのさ。というわけで、そのままあっちでアルバムを作ろうということになったんだ。

━━アルバム全体が、シンプルな4ピースのロックンロール・バンドのサウンドの範疇に収まっておらず、シンセサイザーをフィーチャーしたサウンドは前作の延長のように感じました。前作の制作を経て、こういったシンセサイザーやニュー・ウェイヴなサウンドは、ストロークスの向かうべき方向として定まったのでしょうか?

僕らは実験を重ねるべきポイントに来ていると言えるだろうね。ベース、ギター、ドラムというフォーマットで20年間もやってきて、これ以上やれることがなくなってきていた感じも、どことなくあった。もちろんそれでもうまくやれているバンドはたくさんいるし、あくまでも僕らには転換期だったということだ。自分たち自身を追い込んで実験をしたいという欲望も生まれ、それは新しいサウンドやテクノロジーに限らず、エフェクト・ペダルやキーボードにしても対象だった。僕らは基本的にオープンな姿勢で実験することに挑戦したんだ。“これが新しいサウンドだ!”と追求していったわけではないけれど、何か新しいことをしようと強い気持ちを持って挑んでいったのは確かだよ。

ソニー

SICP-6321

━━「ジ・アダルツ・アー・トーキング」と「オード・トゥ・ザ・メッツ」には、どことなくクラフトワークぽいサウンドを感じます。最新のストロークス・サウンドは、そういった1970年代から1980年代にかけてのシンセ・サウンドに影響を受けていると思いますか?

それはあるだろうね。もちろんこのバンドのサウンドの中心には常に僕ら5人が存在しているし、この先もその部分は変わらないだろう。だけどそこには実験やさまざまなサウンドが加わってしかるべきだし、いろんなアイディアを試していきたい。僕の場合は今までとは異なる楽器やトーンを持ち込んだりもするし、キーボードももちろんそのひとつだ。ニック(ヴァレンジ/g)なんてコンピューター内のシンセサイザーのサウンドにギターをつないてプレイしている。こういうのって今に始まったことじゃなくて、さかのぼれば2ndアルバム(『ルーム・オン・ファイア』2003年)収録の「12:51」ではギターのトーンを絞りまくってキーボードっぽいサウンドを作った。こうやって僕らは自分たちが聴きたいと思うサウンドに近いものを創意工夫して作ってきたし、何よりも僕ら自身がそれを楽しんできたんだ。

━━「オード・トゥ・ザ・メッツ」のイントロは短いシンセのフレーズで始まります。クラフトワークを彷彿させるこのイントロはどのようにして生み出されたのでしょうか?

これはかなり変な偶然で生まれたようなものだった。僕らがプレイしたさまざまな素材をリック・ルービンが整理していた際に、彼が引っ張り出してくれたものなんだ。“何かの曲でイントロとして使えたらいいよね?”なんて感じでニックがプレイしたものだったかもしれない。そんな感じで、プレイしたものをひたすら録音し、それを整理するっていう作業がけっこう行なわれていたんだ。

━━ストロークスは音楽的に1970年代後半から1980年代にかけての音楽、特にニュー・ウェイヴやパンクといったものに影響を受けていると思います。当時のそういったバンドでいうとどういった人たちから影響を受けてきましたか?

もちろんそういった音楽は僕の土台として、とても大きいよ。特にラモーンズはエネルギーという観点で僕らに大きな影響を与えてくれたし、ニューヨークで育った僕らとしてはどうしても避けることのできない存在だった。特にダウンタウンの音楽シーンにいて、彼らのことを知らない人なんていなかったよ。ただ僕らは彼らがシーンにいなくなってから“彼らの影響を受けている”と大々的に言われるようになった唯一のバンドで、同時期に活動したことなんてまったくなかったんだ。ニューヨークから生まれた、ニューヨークのエネルギーとファッションや音楽性を持ったバンドとして彼らにはかなりの影響を受けたよ。

━━「ジ・アダルツ・アー・トーキング」は2本のギターがペダル・ポイントとコード・トーンのコントラストで緊張と解放を作っていきます。これはストロークスの持ち味であり、ベーシストの経過音的発想とも言えます。こういったアンサンブルでは、どんな演奏を心がけますか?

グルーヴを保つことが本当に大切になってくるよね。この曲で実はコーラス・ペダルを使っていて、サビのところでちょっと異なるテクスチャーを生み出している。ずっと8分音符で刻むところでダイナミクスを作り出したくて、エレクトロ・ハーモニックスのクローン・セオリーを使ったんだ。特にこの曲のAメロはドラムと一体となってリズムを刻んでいて、それとの対照的なサウンドという意味もあってかなりうまくいったよ。

━━シンプルなコードやストラクチャーの繰り返しが多いのがストロークスの特色です。そのなかでも、2本のギターが織りなすプレイがアレンジにさまざまな選択肢を与えていますよね。あなたからアルバート(ハモンド・ジュニア/g)とニックにアイディアを出すことはありますか?

もちろんあるよ。僕らはたいていひとつの部屋に集まって作業をしていて、誰かにベースに関するアイディアをもらうこともあるし、僕がドラムやギターに関してアイディアを出すこともある。プレイの本当に細かいところについてのこともあるし、使うペダルについてや、メロディに関する提案もある。それらがベースと組み合わさったときにどんな風になるかを試すことだってある。最終的にできあがったものを聴けばかなりシンプルなものになっているけれど、実のところ、かなりたくさんのやり取りを経てそこに至っているということさ。2本のギターがハモっているだけじゃなくて、ときにはベースとハモることもあるし、それらが組み合わさってひとつのものとしてどう作用するかを強く意識している。あまり凝ってやり過ぎてしまうと複雑に聴こえちゃって、フィーリングが失われてしまうこともあるしね。僕としては可能な限りすべての選択肢を残しておき、そこからベストなものを選び取りたいと思っているよ。