PLAYER

UP

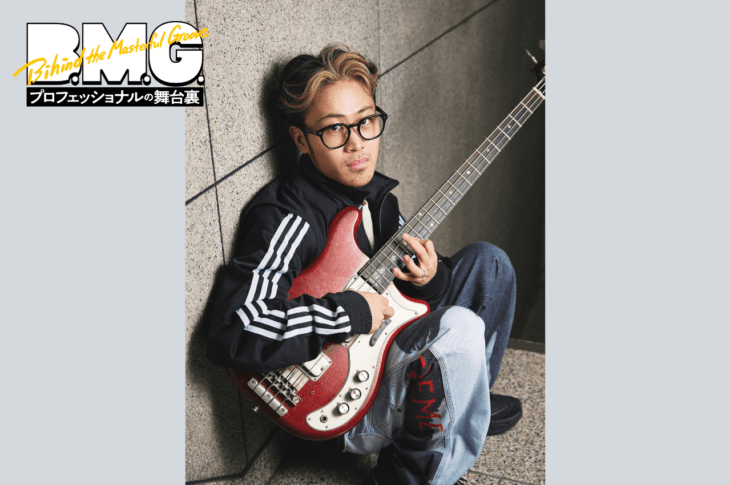

INTERVIEW – デリック・ホッジ

- Interview:Zine Hagihara and Tommy Morley

- Photo:Chris Baldwin

もはや低音を超越したひとつの歌声

ジャズ、ヒップホップ、ソウルを股にかける引っ張りだこのサイドマンであるデリック・ホッジ。2013年からはソロ作品をリリースしており、その音楽はどれも抽象的な表現が取られ、非常に芸術性の高い作品となっている。そのなかでもポイントとなるのが、人の歌声のようにうねるベース・ラインで、2020年6月にリリースされた新作『Color Of Noize』では、より雄弁に歌うメロディがフィーチャーされ、ベースという楽器が持つ役割を超越したスタイルを感じることができる。デリックが最新作に込めた思いを聞くことで、彼の奥深い音楽の一端を少しでも明るみに出したい。

ヴォーカリストが歌うようにベースを扱いたかったんだ

━━新作『Color Of Noize』は約4年ぶりのアルバムとなります。サイドマンとしても活躍するあなたですが、ソロ作品は自身にとって、どのような位置づけなんですか?

ソロ作品は、すべて僕の日々の生活を切り取ったものなんだ。日々生きていくうえで感じているストーリーを繰り広げていて、この困難な時代に希望の光をもたらすものだと思っている。

━━本作はいつ頃から制作に取りかかっていたんですか?

“Color Of Noize”という言葉やコンセプトは、僕の頭のなかで2年くらい温めていたものだ。でも、実際に曲を書き始めたのは昨年末くらいから。スタジオに入ったのも今年(2020年)の1月からだし、あまり時間をかけて曲を作ったわけじゃない。その瞬間に感じたことを封じ込めたいという思いがあってね。

━━タイトルからは、そこに込められた強いメッセージを感じました。10人に“ノイズ(雑音)の色”について尋ねたら、10とおりの答えがあると思います。あなたはリスナーにどういった色を感じてほしいと考えますか?

その指摘こそがまさしく僕の望んでいるところさ。“ノイズの色”って突き詰めると“色って何なんだ?”、“ノイズって何だ?”ってことになると思う。誰かにとってノイズだと思うものが、ほかの人にとっては違うかもしれない。サウンドってそもそも何なのか、どんな風に見えるのか、それによってどんな気持ちになるのか。これはもはやジャンルを超越するだろうし、そもそも表現することの限界を超えたところにあるのかもしれない。だから、音楽そのものによってその人独自のものを見つけてもらいたいと思っている。

━━芸術は、聴き手の感じ方次第で形が変わるものですものね。

誰かにとっての答えは必ずしも他人にとっての答えではないし、そもそも決まった答えというものは存在しないよね。抽象的で各自が作り出すものであるべきで、質問を投げかけることをやめたときに見えてくるもの、それが“Color Of Noize”。このアルバムがリスナーの生活のサウンドトラックになってくれれば嬉しいな。

━━あなたはベーシストでありながら、ソングライター、プロデューサーとしての側面も持っています。今作ではそれらがどのように作用していったんですか?

今作では僕はプロデューサーであり、コンポーザーだったんだ。僕は生まれながらに自分はソングライターだと思っていて、見るものや触れるもののすべてに対して、“何か”を細かなレベルで感じようとしてきた。その瞬間や空間によって導かれることを僕は信じている。それに応じて求められる、さまざまな“僕自身”を引っ張り出したんだ。各ステップで必要な自分を連れ出し、ノイズの色を見つける旅に出ている。だからこそ僕はもうひとりのプロデューサーとしてドン・ウォズ(ブルーノート・レコード社長)を招き、同じ部屋に一緒にいてもらった。彼なら僕とは異なる別の視点から見てくれると信じていたし、何も考えることなく自分自身をさらけ出したいと思っていたから、彼が適任者だったんだ。

輸入盤

━━今作はこれまでの作品よりも“メロディ”をフィーチャーしていると感じました。

そうだね、頭に刻み込まれるようなものにしたくて、自然とメロディを詰め込むことにつながっていったんだ。たっぷりソロを弾く場面もあったし、僕に限らずほかのメンバーにも自由にソロを弾いてもらうことができた。でも根底にあったのは、ベースを通じて歌ったり、メロディによって何かを伝えるということ。ヴォーカリストが歌うようにベースを扱いたかったんだ。もっとテクニカルにプレイすることもできたかもしれない。でも、それでは歌うことができなくなってしまうだろ? それは避けたかったんだ。メロディはこのアルバムを通じてガイドする役割でもあって、それに対してメンバーがコール・アンド・レスポンスを繰り返しているようなところもある。それによってアンサンブルとして強くひとつになれた気がするよ。

━━ソロ作品でライヴ・バンドを導入したのは初めてですよね?

そのとおりだよ。

━━何を目的として制作スタイルを変えたんですか?

このアルバムはしっかりとバンドを組んで最初から最後までレコーディングした初めてのアルバムで、バンドに対して僕から指示することは何もなかった。目指していたのは、バンドによるプロセスをドキュメントすること。ブルーノートが誇るトラディショナルなプレイヤーたちも集まってくれて、僕のモダンなアプローチを手伝ってくれたんだ。これまでいろんなプロデューサーたちとやってきたから、ヒップホップやポップ・ミュージックなどさまざまなスタイルの手法を学んでこれたけど、それらを僕なりに実践することができた。ミュージシャン同士のケミストリーが封じ込められていると言えるね。僕の兄弟のマイケル・アーバーグ(k)は、このバンドのもうひとりの音楽ディレクターとしての役割まで果たしてくれたよ(笑)。彼は僕が何を考えているのかすぐに察知してくれたし、その場で起きていることをしっかりと把握していた。

━━メンバーはどのようにして集めたんですか?

ピアノをプレイしてくれたジャハリ・スタンプリーはソーシャル・メディアで見つけた人で、彼のサウンドを聴いたときは驚いたね。実は彼はロバート・グラスパーが教えてくれた人で、僕から声をかけさせてもらったんだ。さらに驚いたのは、今回が彼にとって初めてのレコーディング経験だったらしい。まだ18歳だっていうんだから確かに不思議じゃないけど、そういった経歴も含めてとても興味深かったね。ドラムのジャスティン・タイソンは信じられないくらい優れたドラマーで、プロデューサーとしてもすごく優れている。自信があるけど、エゴなんてまったくなくて、僕らはともにゴスペルを含めて似た音楽を聴いて育った。もうひとりのドラマーのマイケル・ミッチェルなんて、彼が12歳の頃からそのプレイを聴いてきたし、彼はずっと特別な存在だった。

━━なるほど。

そして、DJとして参加してくれたジャヒ・サンダンスはエモーションをしっかりと理解したストーリーテラーで、サウンドの可能性を常に追求している。彼に音楽を聴かせたらそれに対してしっかりと自分なりのストーリーを伝えてくれるんだ。これだけ話せば僕が彼らに対してどれほどの愛を持っているかわかってくれただろう? そんな僕らが集まった空間で生まれるものならば、それがどんなものであれ根底には信頼があるし、それらをひとつも残さずにドキュメントしたかった。それがこのアルバムの一面になっているはずだ。