NOTES

多能な才人、有賀啓雄が逝去

惜しまれる類稀なるポップ・センス

ベーシスト、また多能な音楽家としても知られる有賀啓雄が2023年2月27日、前立腺がんのため58歳という若さで亡くなった。多能とはベース演奏以外に、作詞作曲はもちろん、アレンジ、プロデュース、そしてヴォーカルまでこなす稀有な才能を指す。ソロ・アルバムを3枚発表しており、シンガー・ソングライターとしての顔も持つ。そのマルチな才能に喪失感を抱く音楽関係者は数知れない。

1964年生まれの有賀は、日大芸術学部音楽学科で知り合った崎谷健次郎(vo,k)らのVISIONに参加して、アルバム『PSYCHOTIC CUBE』(1983年)でデビューを果たす(ただし、同作のレコーディングが終了してからの参加だったため、同作で有賀は演奏していない)。

その後は原田真二のサポート・バンド、クライシスでベースをプレイしながら自身の楽曲を書き溜め、山下達郎が賞賛したと言われるアルバム『Sherbet』(1987年)で、シンガー・ソングライターとしてソロ・デビュー。少し鼻にかかった独特のヴォイスを透明感のあるサウンドで包んだこのアルバムには、有賀の瑞々しいポップ・センスが凝縮されている。

1996年には石井竜也(vo/米米CLUB)、Char(g)とともにユニットACRIを結成したり、渡辺美里や藤井フミヤ、岡村靖幸ら才人の楽曲制作に参加し、コラボ楽曲を数多く作り上げている。

有賀が作詞作曲に関わった楽曲は、発表されているだけで百数十曲に上るが、作詞のみ、あるいは作曲のみの楽曲が一定数含まれているのがおもしろい(後者のほうが多いが)。そしてアレンジのみの曲や、もちろんベースを弾いただけの曲も数多くある。曲作りからプロデュースまですべてを一気通貫でやってしまえるのは、もちろんすごいことだが、これら能力をバラバラに使い分ける有賀の多能ぶりには、別の意味で驚かされる。そんな例はほとんど見ないからだ。

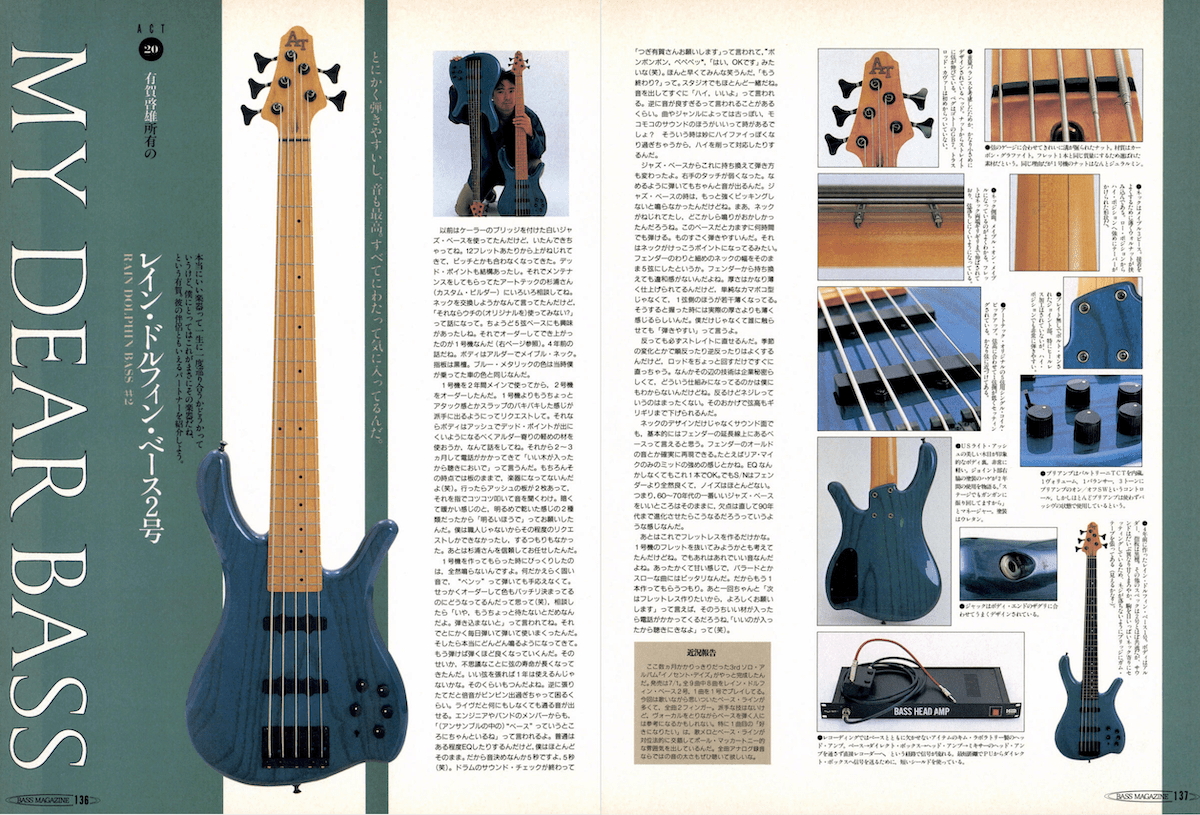

2005年から小田和正のサポート・バンド、Far East Club Bandに参加。青いアートテックの5弦“レイン・ドルフィン”をトレードマークに、欠点のないクッキリした輪郭の低音で、小田をサポートし続けた。そんな有賀の姿を知る小田ファンなら、小田が全幅の信頼を置くベーシストとしての有賀をよく知っているはずだから、今回の訃報には少なからず動揺し、喪失感を覚えたことだろう。

そして2006年には佐橋佳幸(g)、屋敷豪太(d)、斎藤有太(k)という(有賀同様)1960年代生まれのエリート集団、つまり腕利きミュージシャンと結成したバンドRAWGUNSで、藤井フミヤを全面サポートした。全曲の作詞・作曲・編曲・プロデュースを藤井とともに行ない、その名も『WITH THE RAWGUNS』(2006年)という藤井の15枚目のアルバムを完成させている。

また2007年からは、京都出身のコーラス・ユニットSANISAIに、ベーシスト兼サウンド・プロデューサーとして参加するなど、常に新しいことに挑戦し続けていた。

ベーシストとしての有賀啓雄は、基本的には決して出しゃばらず、メロディを引き立てる献身的なプレイを身上としている。現に彼のシングル「あと1センチ傘が寄ったら」などのベースは8分のルート弾きに終始し、失礼な言い方かもしれないが、難易度でいえば誰でも弾けるレベルだ。しかし楽曲が推進力として求めているフレーズであることに、曲を聴いたあとに気づかされる。このように弾く必要があったのだ。

一方SANISAIでの、特にドラムが入らないようなライヴではリッケンバッカーを抱え、要所要所にリズミックなフレーズを挟むことで、ドラムレスであることを見事にカバーしている。これもシンガーを歌いやすくするための技術のひとつ。

ちなみにリッケンバッカーといえば、ソリッドなトーンで定評ある(ポール・マッカートニーやクリス・スクワイアなどでおなじみの)4001が真っ先にイメージされるが、有賀が使っているのはセミ・ホロウの4005で、ときにウッド・ベースのような柔らかく温かいトーンが出るので、SANISAIのアンプラグドなサウンドにぴったりだ。

有賀の類まれなポップ・センスを考えると、昨今のジャパニーズ・シティ・ポップの盛り上がりが裾野を広げ、有賀の曲にもっとスポットが当たってくれると嬉しい。またベーシストとしては、プレイやフレーズそれ自体より、楽曲やメイン・ヴォーカルを生かすためのプレイに頭が下がる。なにしろ有賀は、楽曲のクオリティを高める役割、つまりアレンジャーとしても優秀だったのだから。