SPECIAL

UP

ファンクの誕生、そして黄金時代へ――1964~1979【誌面連動】

- Text:Eisuke Sato

- Illustration:Hideo Goto

第三章 メルティング・ポットらしい多様性のイースト・コースト

東海岸といえば、なんといってもニューヨークである。ジャズが盛んであったため、ジャズ知識を持つ奏者がR&Bの台頭とともに大衆的なファンクに向かうことで生まれたバンドは少なくなく、それはやはり東海岸産ファンクたる活力やダイナミズムにつながっているかもしれない。そして、そのジャズ流れの代表格が、インスト主体のジャズ・ファンク・バンドとしてスタートしたクール&ザ・ギャングだろう。1970年代半ばまでの彼らはホーン隊が大活躍する本当に非の打ちどころがないファンク・バンドで、しかも彼らは実に勘所をつかんだ曲作りにも長け、1973年作『Wild And Peaceful』はファンク曲名鑑といった趣もある。

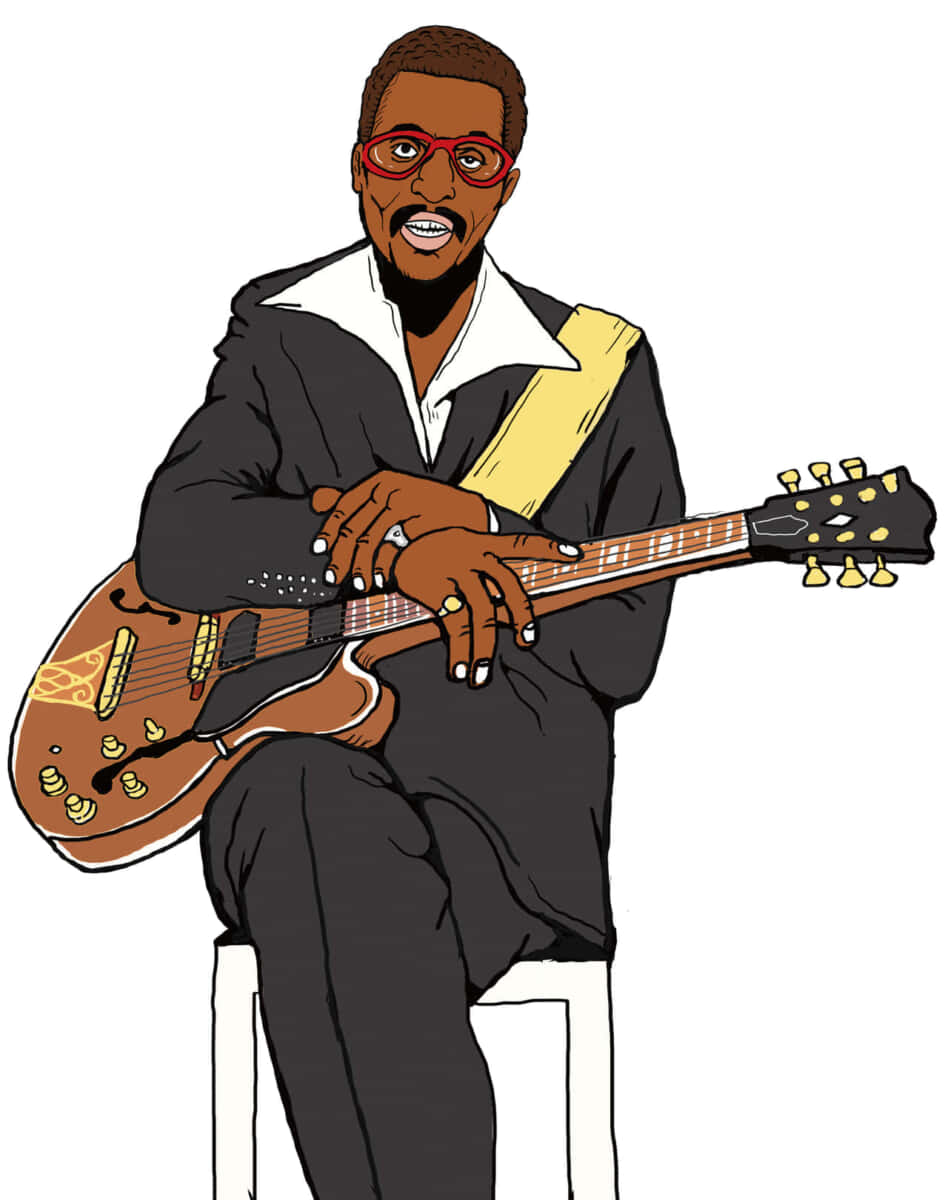

KOOL & THE GANG

東海岸のニュージャージーで1964年に結成されたクール&ザ・ギャング。ロバート・ “クール”・ベル(b)とロナルド・ベル(k)の兄弟と、ジョージ・ブラウン(d)、カーティス・ウィリアムス(k)、チャールズ・スミス(g)を中心メンバーとし、1970年代は純度の高いファンク音楽を奏でる。1970年代末にジェームス・“J.T.”・テイラー(vo)がリード・ヴォーカルとして加入してからは、ディスコやAORの要素を感じさせるポップ・ソングで「Celebration」や「Get Down On It」といったヒット曲を飛ばした

ほかにも、とにかく強烈なファンク・ビートのもとオルガン他の楽器音が扇情的に炸裂するファンク・インク、へヴィかつストリート性の高いファンクを求めたファットバック・バンド、クール&ザ・ギャングを追うような音楽性で世に出たBTエクスプレス、パナマ出身の兄弟たちによるラテン・アフロ色の強いマンドリル、のちに人数を減らしデジタル化を図り大人気を博したラリー・ブラックモン率いるキャメオなど、いかにもNYのメルティング・ポット性を利したバンドが出ている。

それから、東海岸というと忘れてはいけないのは、黒人の居住比率が高くて“チョコレート・シティ”とも言われる首都ワシントンD.C.だ。同地のローカル・ミュージックとして普及した“ワシントン・ゴー・ゴー”はまさに生味100%の大ファンク表現、そのもの。その中心人物は1970年代から活動するチャック・ブラウン&ザ・ソウル・サーチャーズで、ワシントン〜の特色はPファンク系のこってり感にラテン・パーカッションを咬まして伸縮性に富むボトムを獲得していることと、よりダンス・ミュージックに特化した活動を標榜したこと。それゆえ、ライヴにおいてはノンストップで2時間も演奏されることが常だった。

CHUCK BROWN

ファンクにパーカッションを取り込みつつ強調した“ワシントン・ゴー・ゴー”というジャンルの父、チャック・ブラウン。ワシントン〜が広く知れ渡るのは1978年にチャック・ブラウン&ソウル・サーチャーズとして発表した「Bustin’ Loose」をきっかけとして1980年代に入ってからになるが、『We The People』(1972年)、『Salt of the Earth』(1974年)などで聴けるように、彼のシグネイチャー・サウンドは1970年代前半ですでに頭角を現わしていた。

第四章 クリエイティブにファンクを発展させたウェスト・コースト

ベイ・エリアとロサンゼルス、ここではカリフォルニア州のふたつの場について触れよう。

ベイエリアと言われたりもするサンフランシスコ〜オークランド周辺は本当に個性的なファンカーを生んできた土地である。その代表格は1960年代後期にヒット曲を連発したスライ&ザ・ファミリー・ストーン。先にJBへの言及で最小限のコードと言葉という説明の仕方をしたが、もともとラジオのディスク・ジョッキーをしていて多彩な表現に詳しかったリーダーのスライ・ストーンはさまざまな音楽を大胆に折衷する指針を取り、「Thank You」のような1コードのファンク曲を作る一方、コードや言葉の多い情報量の多いファンクを送り出した。当時、ファンクとロックの掛け合わせという項目において多大な冴えを見せていた彼はロック愛好層からも多大な支持を集めもした。また、そこにいたベーシストのラリー・グラハムは脱退後にグラハム・セントラル・ステイションを結成し、ベイエリア・ファンクの魅力をアピールした。

さらに、同地と言うとハズせないのが一聴してすぐに彼らだとわかるグルーヴを持つタワー・オブ・パワーだ。フランシス・“ロッコ”・プレスティアとデヴィッド・ガルバリディによる“黄金のリズム・セクション”を中心としたスタイルは独自にして魅力的。ベイエリア・ファンクの代名詞と言えるグルーヴとなった。なお、サンフランシスコは1960年代のリベラルな機運を持つフラワー・ムーヴメントの中心地であり、ビル・グレアムやデイヴィッド・ルビンソンという米国を代表する音楽イベンター/プロデューサーが拠点を置いた。それも、サンフラシスコ地区が優れたファンク――ザ・ファミリー・ストーンに代表されるように、男女人種混合のバンドが目についた――の産地になったことと関係があるだろう。先のタワー・オブ・パワーや女性歌手のリディア・ペンスをフロントに置いた白人ファンク・バンドのコールド・ブラッドはともに当初ビル・グレアムが送り出した。コールド・ブラッドの『First Taste Of Sin』(1972年)はダニー・ハサウェイ制作の好盤で、その流れを象徴する1枚と言える。

SLY & THE FAMILY STONE

スライ&ザ・ファミリー・ストーンは1966年に結成。メンバーはリーダーのスライ・ストーン(vo,k)を中心に、スライの弟フレディ・ストーン(vo,g)、妹ローズ・ストーン(vo,k)、スライの高校時代の友人シンシア・ロビンソン(vo,tp)、そしてその親戚であるラリー・グラハム(vo,g)のアフリカン・アメリカン5人に加えて、ジェリー・マルティーニ(sax)、グレッグ・エリコ(d)というふたりの白人を揃える。人種と性別が混合したバンドは当時としては最先端のアプローチで、彼らが発する“黒人の人権”をはじめとした社会問題に対するメッセージに説得力を持たせていた。

一方、ロサンゼルスのほうを見ると、まず挙げたくなるのが、高い演奏力と歌唱力と雑食性を持っていたウォー(LAの南にあるロング・ビーチを拠点としていた)とザ・ワッツ・103rd・ストリート・リズム・バンドを率いたシンガー/ピアニストであるチャールズ・ライトだ。それから、大志を持ってシカゴからロサンゼルスに引っ越し、EW&Fと名乗るようになった大所帯の彼らは1970年代にもっとも成功したファンク・バンドのひとつとなる。ダイナミックなホーン隊とラテン・パーカッション奏者を擁する剛性と華やかさを備えたファンク表現は起爆力抜群、のちにディスコが流行した1980年代前後の流れに乗ってさらなる名声を得るが、“ファンク・バンドのEW&Fがディスコをやるなんて”といった声も少なからず挙がっていた。

ジャズのブルーノートがニューヨークから、ソウルのモータウンがデトロイトから、同じくソウルのスタックスがメンフィスからロサンゼルスにオフィスを移転させたのは、ともに1970年代初頭のこと。それは新しい生活感に合うポップ・ミュージックはエンターテインメント産業の街として栄えてきたLAこそが相応しいというコンセンサスが当時の米国音楽業界にあったことを示す。コモドアーズやリック・ジェイムスは新生モータウンから送り出されたファンク度の強い担い手だった。スティーヴィー・ワンダーのキラー・ファンク曲「Superstition」(『Talking Book』収録/1972年)はNY録音だが、それらモータウン発のファンク表現はメロディアスな部分やキャッチーさを持ち、より一般層を意識した指針が取られていたと言えるだろう。コモドアーズの一員だったライオネル・リッチーはソロ転向後に大スターとなり、1978 年にデビューしたリック・ジェイムスはそれまでのファンクをさらに深化させた独自のファンク表現で、同年にデビューしたミネアポリス・ファンクの代表格であるプリンスの好敵手という言われ方もされた。

第五章 ソウルが密接に絡むサウス・エリア

タフで剛毅なことが売りのサザン・ソウルの総本山的存在であるスタックスがテネシー州メンフィスに拠点を置いていた時期に、そのハウス・バンドを務めていたのがブッカー・T&ザ・MGズだ。そして、ソウル・インストゥルメンタル・バンドとして同社からリーダー作も多数リリースした多忙なザ・MGズを補完するバンドとして組まれたのがバーケイズだった。彼らはオーティス・レディングの1967年ツアー同行中に飛行機が墜落し主要メンバーが亡くなってしまうという悲劇を乗り越え、ピンのファンク・バンドとしても活動。スタックス時代の彼らはアーシーかつ“イナたい”という、まさしくサザン・ソウルの美点をファンクに移した表現を送り出した。また、バーケイズがサポートしたルーファス・トーマスのヒット作『Do The Funky Chicken』(1970年)はスタックス産ファンク盤の最たるものだろうか。

そして、米国南部と言うと忘れられないのがニューオリンズだ。奴隷制度を介しいろんな人種や文化が集まる港町であったニューオーリンズはアーリー・ジャズを生むとともに、混血傾向が生きたマルディグラ・インディアン音楽や独自のアクセントを持つビートであるセカンド・ラインを生み、同所だけのファンク表現を生んだ。そして、その代表格がザ・ミーターズとなる。オルガン、ギター、ベース、ドラムという編成の彼らは、同じ編成で先に成功したザ・MGズのニューオーリンズ版をやろうとして結成されたと言われ、1960年代後期のジョシーや1970年代のリプリーズのアルバム群には同地の魔法が山ほど残されている。

そして、ザ・MGズがスタックスのさまざまなシンガーをバックアップしたように、彼らもニューオリンズの担い手をいろいろサポート。それらは同地の大プロデューサー/作曲家であるアラン・トゥーサンの関与物でもあるのだが、ミーターズの神通力はトゥーサンのリーダー作、リー・ドーシーからドクター・ジョンまで多岐に認めることができる。

THE METERS

ミーターズは、1960年代の中頃にアート・ネヴィル(k)がジョージ・ポーターJr.(b)、レオ・ノセンテリ(g)とともに組んでいた“アート・ネヴィル&ザ・サウンズ”に、ジョー・“ジガブー”・モデリスト(d)が加入して結成された。「Cissy Strut」などニューオリンズ・ファンクを代表する楽曲を持つ彼らだが、そのほかにもアラン・トゥーサン『Southern Nights』(1975年)、ドクター・ジョン『In The Right Place』(1973年)など、ファンク黄金時代においてニューオリンズに根ざした数々の名演をさまざまなプロジェクトで残している。

・・・・・

2020年10月下旬に、ファンクの歴史を語るうえで重大なトピックが発生した。現在のファンク・アイコンの最たる人物であるブーツィー・コリンズは新作『The Power Of The One』をドロップした。彼はそこでスライ&ザ・ファミリー・ストーンの1973年ヒット作「If You Want Me To Stay」を「Want Me 2 Stay」としてカバー。あらら、ブーツィは語りやパーカッションを担当し、ベースを弾いていない。その曲でベースをスラッピングをしているのは、なんとザ・ファミリー・ストーンのラリー・グラハム。おお、なんとそれは的を射た、うれしい重なりであることか。

“One Nation Under A Groove”(俺たちはこのグルーヴの下ではひとつ) ――ファンクとは侠気に満ちた態度を取ることであり、それは受け継がれ、連帯されていくものなのだ。音楽的な語彙だけでなく、それがファンクには肝要なものなのである。

本記事は『ベース・マガジン 2021年2月号(Winter)』にて、巻頭特集“ファンク黄金時代の再発掘”の導入部分として掲載されています。同特集では、時代を彩った7人のファンク・ベーシストの掘り下げや、各地域の名演分析、レア・グルーヴ発掘、ファンク奏法特集などを実施。全80ページ超えの大ヴォリュームで“ファンク黄金時代”を深掘りしています。