PLAYER

UP

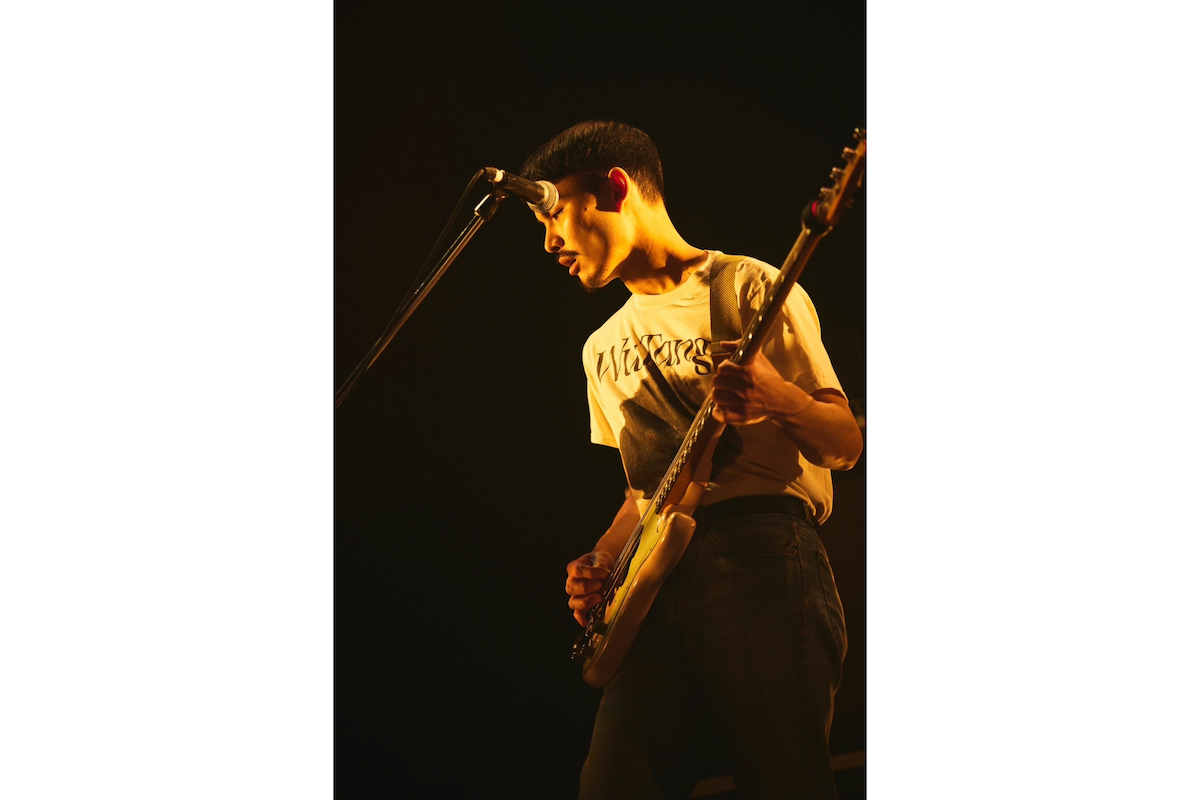

INTERVIEW – 巽 啓伍[never young beach]

- Interview:Shutaro Tsujimoto

- Photo:Yosuke Torii

ルーツ音楽への愛と新編成が編み出す

生まれかわったネバヤン・サウンド

2015年に“西海岸のはっぴえんど”の鮮烈なキャッチコピーとともに放った1stアルバム『YASHINOKI HOUSE』から早8年が経過。マック・デマルコなどの同時代の海外インディ、そして細野晴臣への憧憬をトリプル・ギター・サウンドに乗せた革新的なスタイルで国内シーンに大きなインパクトを与えたnever young beachは、2017年に活動の場をメジャーに移したあとも、メンバーのヴィンテージ機材へのこだわりと、エンジニアの池田洋によるカッティング・エッジな音作りによって、常に“古くて新しい”サウンドを追求し続けてきたバンドだ。そんな彼らが6月21日、前作『STORY』から約4年ぶりのフル・アルバムで5作目となる『ありがとう』をリリースした。2021年にギタリストの阿南智史が脱退し3人編成となったバンドが、岡田拓郎(g)、下中洋介(g/DYGL)、香田悠真(k)といった同世代の手練れをサポート・メンバーに迎え6人編成で作り上げた本作は、アメリカーナ志向のアーシーなサウンドのなかで各演奏者のミュージシャンシップが輝きを放つ珠玉の一作に。ベーシストの巽啓伍は繊細に音価を操りながら、タイトかつ生き生きとしたグルーヴで、アンサンブルをどっしりと支えている。ここでは『ありがとう』の制作背景を巽に語ってもらい、そこに込めた想いと哲学を赤裸々に明かしてもらった。

過去一番のアルバムだと思ってるんです。

━━今作は約4年ぶりのアルバムということで、ネバヤンのディスコグラフィのなかでも最長のインターバルですよね。

そうですね。4枚目まではほぼ毎年ぐらいのペースで出していたので。

━━昨年の“おひさしぶりツアー”を観たのですが、サポートの岡田拓郎(g)さん、下中洋介(g)さん、香田悠真(k)さんがすごくバンドにハマっていて、彼らがネバヤンの新しいサウンドを引き出していることも感じて、アルバムを心待ちにしていたんです。

すごく優秀なミュージシャンたちに支えてもらっていて、焦るばっかりですけどね(笑)。でも、それがすごく自分の成長にもつながっている感じがしています。

Roman Label / Bayon Production

ROMAN-024

━━前作からの4年間は、巽さんとしてはどんな期間でしたか?

まわりの皆さんも同様かと思いますが、基本的なインプットと自分のプレイを見直すような時間だったかなと思います。見直すと言いつつも、シングルは数曲配信で出していたので、少しずつ自分が考えていたことを小出しに試していた期間ではありました。

━━アルバムは本格的にはいつ頃から作り始めたのでしょう?

レコーディングが始まったのは、リリースの1年前くらいからでした。全曲を一気に録るというよりは、日程をいくつかに分散させて、“曲ができたら録る”といった感じで。だから、レコーディングの現場で探りながら録るものも多くて、今回は自分の引き出しの少なさをまざまざと感じたというか。この4年間、自分ではいろんな努力をしてきたけど、いざバンドで曲に当ててみると、そう簡単にはいかないなと……。今作はバンドとしても個人的にも過去一番のアルバムだと思ってるんですけど、素敵なアルバムがゆえにベース的にはもっと(安部)勇磨(vo,g)の意図や気持ちを汲んだフレーズを出せたんじゃないかな、と思うところはあります。作品を作り終わったあとは、いつもこういう気持ちになるんですけどね。常に録音したらそこで終わるのではなく、ライヴで演奏するにあたってどういうアプローチが良いのかなどを考えて、今後に生かすようにしています。

━━この4年間、ベーシストとしては具体的にどういう課題に向き合ってきたんですか?

例えば“なぜここで3度の音を弾いてるの?”って聞かれたときに、ただ“気持ちいいから”じゃなくてロジカルに説明できるようにしようと思って勉強してました。またロジカルではなくても、“曲から感じる風景や心情を汲んでこのベース・ラインを入れた”ということを自分自身で明確化できるようにしたかったんです。あとはR&Bやファンクを学ぶ教則本をやり直してみたり、いろんな曲をコピーしながら、“マーヴィン・ゲイやジャクソン5の曲での(ジェームス)ジェマーソンのプレイみたいな、裏メロ的な流れるベース・ラインってどうやったら作れるんだろう?”みたいなことを研究してましたね。

━━今作の最後に収録されている「帰ろう」は、まさにモータウンを彷彿させるソウル・チューンで、ベースも動きのあるプレイをしていますよね。

「帰ろう」はレコーディングの3日前くらいに勇磨が“やってみる?”みたいな感じで持ってきた曲で、スタジオでセッションしながら作ったんです。なので、わりと瞬発的に出てきたフレーズも多かったです。でも基本は歌メロに沿うようなフレーズなんですけど、歌メロが抜けるときに少し音価を長くしてアンサンブルに広がりを出したり、ベース的に細かく気をつかった部分はけっこうありましたね。

━━イントロやAメロの “プルルッ”っていう細かいゴーストノートも気持ちいいですよね。

前作まで、実はゴーストノートってあまり使ってなかったんです。というのも、自分がベースを始めたときってゴーストノートを多用するスタイルのベーシストがまわりに多かったし、僕もソウルとかR&Bはもちろん好きだったけど、やっぱりルーツとして色濃くあったのはデヴェンドラ・バンハートやブックスなどのアシッド・フォークやフォークトロニカであったり、ストロークスやスミス・ウエスタンズなどのUSインディだったので。ピックを使ったリフ的なプレイとか、指で弾いていても、音価の長短やゴーストノートではない休符への意識を持って演奏することが個人的な課題で、それらが当時のバンドのサウンドにも合っていたんですよね。それが今ではほとんどの曲を指で弾くようになっていて。だいぶスタイルも変わってきたなと思います。

━━「帰ろう」はアルバムのなかでも特にベース・プレイに自由さを感じた曲、という印象です。

そうですね。特に最近は、ドラムの健ちゃん(鈴木健人)がめちゃくちゃうまくなっていて、ライヴでもガンガン新しいフィルを入れてきたり、バンド全体として演奏の自由度は高くなってるかもしれないです。サポートの3人もうまいので、セッションをしていても、 “ベースを聴いて、ここは弾かないでいてくれてるな”とか、“ベースのためにスペースを作ってくれてるな”っていうのを感じるんです。それが自然にできる人たちとやるなかで、自分もアンサンブルの“ポケット”に気づけるようになってきた感覚があって。特に「帰ろう」は、そうやってまわりの演奏に反応しながら作った曲ですね。