PLAYER

UP

TALK SESSION – 木下理樹×中尾憲太郎[ART-SCHOOL]

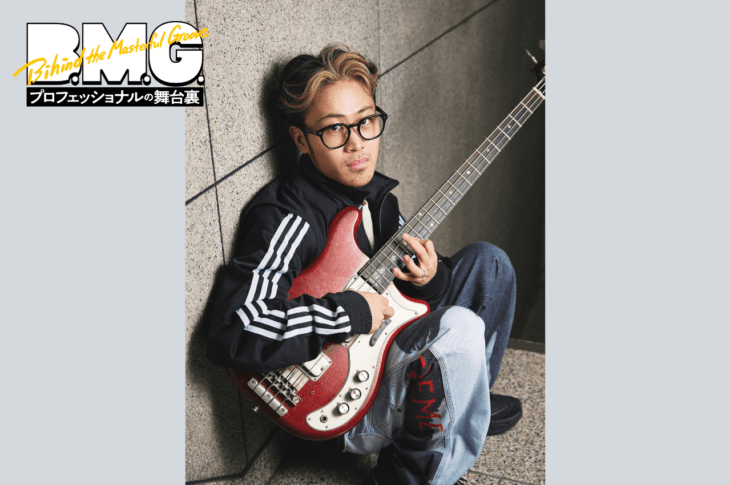

- Photo:Yoshika Horita

- Interview:Koji Kano

現在発売中のベース・マガジン2023年8月号【SUMMER】では、約3年半にわたる活動休止期間を経て2022年に活動を再開し、通算10枚目となるオリジナル・アルバム『luminous』を完成させたART-SCHOOLより、木下理樹(vo,g)と中尾憲太郎(b)の対談をお届けしている。

今回Bass Magazine Webでは、『ART-SCHOOL(木下理樹×中尾憲太郎)』の本誌には入りきらなかった別バージョンの対談をお届けしよう。

透明感と狂気を調和させた独自の叙情的世界観、そしてリスナーの感性をえぐる芸術的轟音は、“復活の一枚”となった今作でどんな進化を遂げたのか。サポート・ベーシストとしてバンドを10年以上支え続ける中尾憲太郎と、ギター・ヴォーカル/コンポーザーとしてバンドを牽引する木下理樹の対談から今作のサウンドを検証する。

理樹の曲はルートが一番ふさわしいプレイになるって感じ。

━━中尾憲太郎

━━中尾さんがART-SCHOOLに参加して以降、今作『luminous』を含め5枚のフル・アルバムをリリースしているわけですが、ベースのアレンジはどのような流れで詰めていってるんですか?

木下 僕が作るデモ音源はすごくざっくりしたものなので、それをメンバーに渡して広げてもらうって流れが基本形です。デモ段階の段階だとベース・ラインはルートだけ入れていることが多いですね。

中尾 理樹の作る曲って、“ここはオブリを入れてみよう”みたいなアレンジがあんまり生きないというか、そういう“フレーズを聴かす”ようなアレンジに至らないんですよ。ようはシンプルなベース・ラインで成り立つようになっているってこと。今作には戸高(賢史/g)が作った「Teardrops」って曲もあって、戸高もART-SCHOOLを意識して曲を作ったみたいなんだけど、アイツの曲にはベースのフィルとかオブリを入れる余地がある。でも理樹の曲にはそういう余地がないんですよ。どちらが良い・悪いではなく、理樹の曲はルートが一番ふさわしいプレイになるって感じかな。

木下 ひとりで曲を作っているとき、“バンドで形にしていったら、どうなっていくのかな?”っていうのはひとつの楽しみ。確かに僕の曲とトディ(戸高)の曲には、“ART-SCHOOL”っていう共通項がありつつも、それぞれに違いがあるというか、お互いに良さがある。だから必然的にバンド・アンサンブルにも違いが生まれますよね。ただ、僕がベース・フレーズや音作りに関して憲太郎さんに要望を出すことはほぼありませんね。

中尾 そうだね。そもそもART-SCHOOLだとベースのフレーズから曲を作るってことがほぼないからね。

木下 はい。だから基本的にベースに関しては憲太郎さんに一任しています。

DAIZAWA RECORDS/UK.PROJECT INC.

UKDZ-0240(通常盤)

━━今名前が挙がった戸高さん作曲の「Teardrops」は、今作では特にベースの動きが際立つ楽曲で、メロディアスなオブリを入れ込みつつヴォーカル・メロディとリンクした動きもあったりと、ベースが楽曲の中心として存在していますね。

中尾 戸高が持ってきたデモに対して、“ART-SCHOOLのベースに近づける”というよりも、デモを聴いて自然に反応した結果、こういうフレーズになったって感じ。さっきも言ったとおり、作曲者が違えば自ずとベースの動きも違う形になりますから。戸高はART-SCHOOLを意識してこの曲を作ったみたいだけど、俺としては全然違う反応が出てこの動きになった。戸高の曲には独特のタイム感があって、イメージとしては歌モノ寄りなんですよ。そういうのもあって、自分のベースが一番前にいることを意識しました。

━━グリス・アップからのフィルインとか、まさに歌モノっぽいアプローチですよね。

中尾 そうですね。デモを聴いてそういうアレンジがふっと湧いてきたというか。ART-SCHOOLの歴史としては、こういうブレイクでフィルを入れる感じのアレンジってあんまりなかったと思うんですよ。戸高が作った曲でベースを弾くのが初めてっていうのもあるけど、どこかベースが一番前に行きたくなるというか……ギタリストが作った曲なのに(笑)。

木下 憲太郎さんのベースがメロディアスに疾走していくことで曲が良くなったと思うし、ベース・フレーズの貢献度がすごく高いですよね。これでベースが普通のルートだと、ただのポップスになっちゃうと思うので。

中尾 ポップなベース弾けてるかな? 何やってもすぐオルタナとかって言われるから(笑)。

木下 すごくいいと思います。疾走感がありつつメロウなベース・ラインだからこそ、こういうイメージの曲になりましたよね。

中尾 実はこの曲を作っているとき、参考のイメージとした動画があるんですよ。

木下 『攻殻機動隊』のトレーラー映像ですね。

中尾 そう。『攻殻機動隊』のトレーラー映像を観ながら、イメージに合うようにアレンジしていった感じです。

━━もともとこの曲と『攻殻機動隊』は関係ないんですよね?

中尾 関係ないですよ。何で『攻殻機動隊』なのかは忘れましたけど(笑)。以前に、戸高とやっているCrypt Cityってバンドで、こういう映像を基準にしたアレンジ作りの方法を試したんです。スタジオに篭って曲作りしているとだんだん方向性がブレていったりするけど、視覚情報が一個あれば、仮に明後日の方向にハズれてもグッと元に戻せる。だから『攻殻機動隊』のトレーラーを観ることで自分のベースの方向性を貫くことができたと思っています。この映像はテンポ感のあるトレーラーなので、シーンの移り変わりも速い。そのイメージがベースのアレンジにも反映されたと思っています。

木下 僕はその映像をちゃんとは観ていないんですけど(笑)、トディと憲太郎さんはかなり真剣に観てましたもんね。

中尾 ミックスのときも観ながらやりましたから。そうすることで方向性がブレないんですよ。このインタビューを読んだバンドマンにも一度試してもらいたいですね。

━━浮遊感のあるシューゲイズ・ナンバー「Moonrise Kingdom」でのベース・プレイは、轟音アンサンブルを屋台骨として支えつつも、各所で取り入れられた細かい動きが楽曲のフックになっていると感じます。

中尾 こういう轟音の曲だと、ギターで空間を埋めてほしいって思いがち。だからこそ“ベースはアンサンブルの壁であり土台”みたいな存在であるべきだと思っています。

木下 シューゲイズのアンサンブルだと、ベースの立ち位置が難しいですよね。でも憲太郎さんは動く部分と支える部分の塩梅をうまく表現してくれたと思います。

中尾 ベースで存在感を出そうとするとなおさら難しい。まぁでも、シューゲイズのベースは地味でいいんですよ。

木下 でもライドにもベースの音量がめちゃくちゃデカい曲とかありますから。この曲はギターが“グワーッ”と鳴っているなかで、ベースはしっかりとしたルートを刻んでくれている。強力なリズム体が土台に存在しているからこそ成り立つ曲だと思います。

中尾 この曲もそうなんだけど、今回のレコーディングだと、ほとんどの曲でベース本体のトーンをがっつり絞って録音していて。半分以下まで絞ったうえで強くアタックを入れて弾く、みたいな。絞る度合いは曲によって調整しましたけど。

━━トレブルのアタッキーな部分をあえてなくしたということ?

中尾 そういうことですね。強く弾いたときのエンヴェロープのブリッとした部分というか、そういうニュアンスを出すことを意識した結果ですね。

木下 そういう細かい音作りは中尾さんならではというか、さすがですよね。それによって楽曲全体のイメージも変わってきますから。

▼ 続きは次ページへ ▼