PLAYER

UP

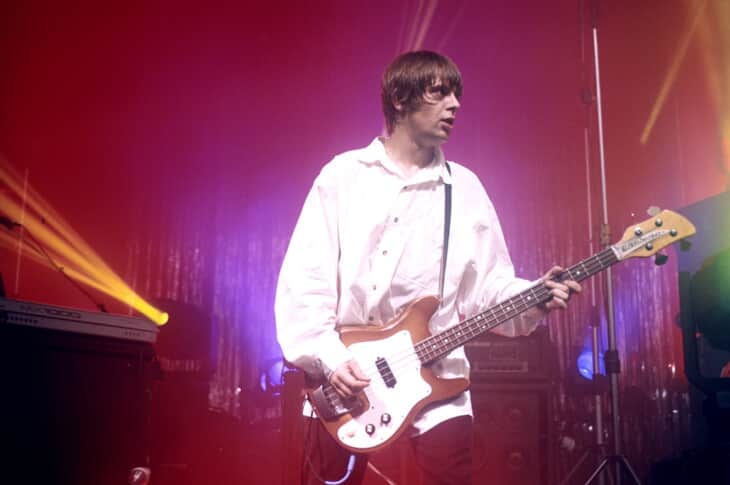

[Alexandros]磯部寛之が語る、ベースで挑む“意識改革”と“挑発”のアルバム『PROVOKE』

- Interview: Miku Jimbo

- Photo: Yoshika Horita

絶えず進化を続ける[Alexandros]。2025年4月23日に発表した9thオリジナル・アルバム『PROVOKE』を聴くとわかるように、デビュー15周年を迎えた今なお、その進化は止まるところを知らない。リアド偉武(d)加入後の新体制一作目となった前作『But wait. Cats?』(2022年)では、バンドの衝動を詰め込んだような躍動するアンサンブルが印象的だったが、約3年ぶりとなる本作で彼らはその音楽性をさらに研ぎ澄まし、彼らなりのロックンロールを確立している。

リズムのアプローチも幅広いが、そのなかで時にルート弾きでシンプルに、時にウネるようにグルーヴを生み出す磯部寛之のベース・プレイは、リスナーの心をつかんで離さない。また本作をきっかけに磯部はシンセ・ベースに挑戦し、さらにはベーシストとしての意識改革もあったという。今回は『PROVOKE』の制作背景から、バンドとともにプレイヤーとして成長を続ける磯部の現在地を探った。

俺がパソコンを使いこなせるようになれば、

それぞれがクリエイションに集中できる。

――今作『PROVOKE』はどのように制作を進めていったのでしょうか?

前作を作り終わったあとに“次作に向けてどっしり制作期間を設けたいね”という話をして。形になるかどうかはさておき、(川上)洋平(vo,g)のなかで出てきたものを一旦録っておこうぜっていう、自由気ままに創作する期間がまずあったんですよね。

今回の作品づくりにおいては、その期間を設けたことが大きかったのかなって思います。事務所の会議室に小さいアンプを持ち込んで、俺のパソコンに曲のスケッチみたいなものを録りためていくようなこともやりましたね。

――ソングライターの川上さんではなく、磯部さんのパソコンにまとめるんですね。

洋平はアイデアを思いつく人なので、それを記録してまとめていく係はまた別に必要で。編集作業で“こうしたい”って言われたときの飲み込みが俺は早いほうだから、その係に向いてると思ったんですよね。

パソコンのソフトを使うエンジニア状態の脳とクリエイティブ脳はまた別で、俺がパソコンを使いこなせるようになれば、メンバーがそれぞれクリエイションに集中できるなって。今回、そこでも自分は役割を担えた感じがします。

――曲作りの方法はセッションとDAW、どちらのパターンが多かったですか?

半々かな。最終的にはみんなで音を鳴らしながら(アレンジを)作った曲が多いですけど、原型の部分は洋平がエンジニアさんとか打ち込みができる人と作り上げることもあって。洋平とほかの3人が別動隊みたいになって、2曲同時に進行することもありました。

![[Alexandros]](https://bassmagazine.jp/wp-content/uploads/Alexandros.jpg)

“やべえ、鍵盤弾けねえしどうしよう”

と思いました(笑)。

――今作のベースで大きな挑戦だなと感じたのは、「todayyyyy」のシンセ・ベースです。

シンベなんて弾いたことがなかったですからね。「todayyyyy」を制作しているときに、スタジオでサポートのROSÉちゃんの鍵盤を触ってたんですよ。最近はイケてるロー感を持ったシンベを使ってる曲が多いし、そういう曲もいいのかもなと思いながら、遊びで弾いてて。そうしたら“じゃあシンベでやってみるか”となって“やべえ、鍵盤弾けねえしどうしよう”と思いました(笑)。

だから、自分で考えたベース・ラインを打ち込んではいるんですけど、レコーディングではシンベを弾いてなくて。あとからライヴ用にモーグを買って練習したんですけど、イチから弾き方を覚えた超初心者です(笑)。

――打ち込みのベース・ラインは、エレキ・ベースを弾きながら考えたのでしょうか?

あえて竿は使ってないですね。せっかくなので手グセとかそういう概念を1回捨てて、ホントに自由に、頭のなかで鳴るラインをそのまま打ってみました。だから、ノーマル・チューニングじゃ出ないような音も入ってますよ。

――“頭のなかで思い浮かべた”とのことですが、良い意味で、エレベのような肉体的なフレーズだとも感じました。

やっぱり長年エレキ・ベースを弾いてるから、滲み出て当然っちゃ当然なんですよね。実際、今作の完全生産限定盤に『CHANGED MY MIND』というライヴを元にリアレンジしたアルバムがついてますけど、そこに入っている「todayyyyy」はエレキ・ベースで弾いていて。

去年、サポート・ミュージシャンを一切入れない、4人だけで肉体的なライヴをするツアーがあったんですけど(※ライブハウス・ツアー“SINGLE 1 TOUR”)、鍵盤を持っていけないから「todayyyyy」はエレキ・ベースで弾いたんですよ。出ない帯域はフレーズを変えたりして。そうしたらマネージャーが“『todayyyyy』のベース、カッコいい”って……俺のシンベの涙ぐましい努力があったのにね(笑)。

――(笑)。

でも、確かにこれはこれでかっけえなと思って、リアレンジ・アルバムはエレキ・ベースで弾きました。もし今後シンベをやるなら、まだまだ成長の伸びしろは残ってると思います。今回はあくまで自分がいいと思ったものを素直に出したベース・ラインなので、もっとシンベに振り切ったおもしろいアレンジも考えられるなって。

今作は「Boy Fearless」のBメロのあたりでもちょっとだけシンベのフレーズがありますけど、今後もいい意味でおもちゃを扱うように楽しみながら、シンベを織り交ぜたりしたいです。

マスターのレコード愛が炸裂してて、

何千枚ものレコードがあるんです。

――エレベのフレーズを考えるときも、頭のなかで練ることが多いですか?

エレキ・ベースのときは両パターンありますね。セッションでバッと反射的に出てくるフレーズをそのまま弾く曲もありますし。でも確かに、エレキ・ベースでもそこを超えて“どういうフレーズがいいかな”ってなったときは、頭のなかで描いたものを弾いてみることがあります。

――ちなみに、BASSIST FILESで“ベース・ラインをイメージするとき、お酒がインスピレーションの元になってる”と回答されてますよね。

俺、そんなこと言ってましたか(笑)? それで言うと、やっぱりレコード・バーですね。行きつけのバーはマスターのレコード愛が炸裂してて、何千枚ものレコードがあるんです。そこでいろんなレコードを聴いていて、とにかくカッコいいなと思う曲がいっぱいあるけど、酔っ払って次の日には誰の曲だったか覚えてない、みたいな(笑)。

だけど、そのときに感じた音像感やイメージは自分のなかに残ってて、そのインスピレーションを持ったまま新曲制作のスタジオに行くと、出てくるものがあるんですよね。それはとってつけたようなインスピレーションではなく、自分の血となり肉となった状態で出てくるんです。

――そういうことだったんですね。アルバムに話を戻すと、「WITH ALL DUE RESPECT」のかなりアグレッシブなベース・サウンドも印象的でした。音作りについて聞かせてもらえますか?

もちろんサンズ(TECH21 / SansAmp BASS DRIVER DI)とかもかませたんですけど、あれ、実は竿鳴りなんですよ。洋平の兄ちゃんからお借りしたギブソンのバイオリン・ベースなので“兄ちゃんベース”って呼んでるんですけど(笑)、唯一無二の音がするんです。

「Boy Fearless」の冒頭のリフも“兄ちゃんベース”で弾いていて、音作りのときに弾いてみたらドンピシャでハマって。ジャズベもプレベも試したけど、“やっぱり兄ちゃんベースが一番合うね”となりました。

――「Boy Fearless」の緊迫感のあるイントロは、とても心に残りました。

そう言ってもらえると最高に嬉しいですね。クールにルートをひたすら淡々と弾くというのも候補だったし、もっとリフっぽく動いちゃう案もあったんですけど、“クール方面でちょっとリフっぽくしよう”と思って弾いたのがあれで。スケール的に言ったら不穏な音が入っているのが逆に良かったのかなって。音楽理論に基づかない、インスピレーションそのままのフレーズになりました。

逆にシンプルなことをやると

“あんまりだよね”ってなっちゃうと本末転倒。

――「アフタースクール」はピックで弾いていますか?

ピック弾きです。最後のほうまで指で弾いてたけど、洋平かまーくん(白井眞輝/g)が“ピックのアタック感がいいかもしれない”と言ったんです。俺は指弾き中心だから、正直“あー、ピックか~”と思いながらスタジオで弾いたんですけど……もうね、横目に映るコントロール・ルームの反応がどう見ても“いいね”ってなってるんですよ(笑)。

――なるほど(笑)。

逆に、ピックで弾こうとしてたけど、最終的に指になった曲もありますね。「FABRIC YOUTH」、「超える」、あと「冷めちゃう」もそうだったかな。このあたりは、慣れている指弾きで自由にやったほうがいいノリとか色気が出るねっていうことで、指に戻しました。

「JULIUS」も最後まで悩んだけど、結局ピックにしたんだっけな。シンプルに8分のルートで刻むときはピックがカッコよかったりするので、どっちにするか悩みますね。

――「超える」はテンポが速いルート弾きでも、音の粒がしっかり感じられます。

それはベーシスト冥利に尽きますね。指で弾くからには、粒立ちとか指弾きのカッコよさを表現したいですし、そこはベーシストとしても追求したい部分で。

――多彩なプレイを行ないつつも、「超える」のようなシンプルな演奏をカッコよく表現できるのが、磯部さんの魅力だと思います。

シンプル・イズ・ベストというか、テクいことをやるけど、逆にシンプルなことをやると“あんまりだよね”ってなっちゃうと本末転倒なので、シンプルにやってカッコいいバンドでありたいというのは常々思っていますね。

「金字塔」は、自分のなかで意識改革があった曲なんですよ。

――「金字塔」はイントロの「Waitress, Waitress!」を彷彿するドラムや4つ打ちなど、さまざまなリズムがあって。そのなかでベースはどのようなことを意識しましたか?

「金字塔」はリアド(偉武/d)と洋平がリズムに関するキャッチボールを突き詰めた曲なんですけど、ヴォーカルのノリ自体は全曲通してウラノリというか、ウラで取ると超絶気持ちよくて。ベースもそのノリを踏まえて弾いています。

この曲は、自分のなかで意識改革があった曲なんですよ。ウラって“1&2&3&4&”の“&”の部分で……言葉にすると一見難しいものではないんですけど、そこを常に感じながら本当に気持ちいいグルーヴを作るのって、もう終わりがなくて。どこまでも気持ちよくなれるし、進化していける。これはホント、音楽のおもしろさだなって思いますね。

今まで自分はそういう(ウラの)感覚は得意だと思ってたんですけど、今回“もっとやんなきゃダメだな、俺”って思わされました。めちゃめちゃカッコいいリズム・パターンができてくるなかで、ベーシストとしてリズムとメロディをどういうふうにつなぎ止めるか、どういうふうに気持ちいいグルーヴを出していくかを考えたときに、シンプルなウラの気持ちよさについて、もう一皮二皮むけないとダメだなって。そういった意識改革があったので、かなり思い入れが強い曲ですね。意識が変わった瞬間に、見える景色も変わりました。

――ウラの感覚というのは、クリックの捉え方とか?

クリックというよりは、ドラムやヴォーカル・メロディの感じ方ですね。それが変わると、例えばルートで支えていた部分をドラムで言うフィルみたいに動くようにしたり、リーチする音階も変わってきたり。高いところに行くこともあったし、逆に普段だったら行ってた音にあえて行かないとか。“そのほうがセクシーじゃない?”と思って。

――プレイにおいて、“色気”や“セクシー”はキーワードとしてありますか?

あります! それは人としてもステージに立っていてもそうで、それが結果的に音にも出ると思うし。やっぱり色気は大事にしている部分ですね。

―― その考えは、ベースを始めた当初からあったものですか?

いやいや、始めた頃はもっとヤンチャで、“いかに弾き倒すか”でした。昔は“温かい音が出ちゃって嫌”、“もっとバキバキなほうがいい”という理由で真空管アンプすら嫌いで、色気もクソもないベーシストだったんです(笑)。そこからロー感の良さや、いいアンプの音を聴いて自分のなかで溶けていくような感覚を知って、当時の磯部青年は“そういう要素を取り込んだらもっとベースが立体的になるだろうな”って感じたんでしょうね。

今でもヤンチャなベースは好きですけど、以降はどんどんそっち(色気を出す)方向になっていって、ヴィンテージ楽器を使ったりするようになりました。今のメインの1964年製ジャズ・ベースのハイポジを弾いたときのちょっと枯れたような音も色気と言えるし、そうやってだんだん色気を纏うことを覚えたんだと思います。

“俺ら、もっとやんないとこの先上なんか行けねえよな” みたいなところまで言えるようになったのが、前作から進化した部分。

――「Coffee Float」はシングルとアルバムでヴァージョンが異なりますが、いずれもウネるようなベースの躍動感が心地いいですね。

アルバム・ヴァージョンではハード・ライフのマレー(・マトレーヴァーズ)くんが見事なラップを入れてくれてるんですけど、トラックは『SINGLE 3』収録のものを使っていて。冒頭でお話しした別動隊で動いていた曲のひとつで、洋平が別の曲の作業に当たってる間、俺ん家にまーくんとリアドに来てもらって、3人でアレンジを組み上げていきました。

あのウネる感じも「金字塔」で感じたウラの感覚を大事にしながら弾きましたね。だからよく聴くと、まるでウラ拍を覚えたての少年みたいに、フレーズのうねり方がすべてウラ拍で入ってるという(笑)。それぐらい愚直にやりましたね。

――「VANILLA SKY 2」も、配信シングル・バージョンと比べると、よりアグレッシブなアンサンブルになっていますね。

この曲のヴォーカル・トラックは前のままで、まわりの楽器をアップデートしていきましたね。ベースに関しては最近ライヴでやっていたアレンジです。配信シングル(「VANILLA SKY (feat. WurtS) 」)のヴァージョンも良かったけど、うちのバンドってライヴでアレンジを平気で変えちゃって、どんどん進化していくんですよ。

だからアルバムを作るにあたって、この曲をアップデートしない手はないよねと思って。(アルバム・ヴァージョンでは)スラップを入れてるんですけど、あれもミクスチャーっぽいベキベキな音ではなく、それこそ色っぽくしたくて。ちょっとアグレッシヴなんだけどドッシリしてる感じをイメージしました。

――本作はリアドさんが正式加入されて2作目のアルバムとなりますが、リズム体の関係性はより密になりましたか?

密になってますね。ただ仲良くなっただけじゃなくて、よりいろんなことが言えるようになって、課題もより話し合うようになりました。“俺ら、もっとやんないとこの先上なんか行けねえよな”みたいなところまで言えるようになったのが、前作から進化した部分だと思います。例えばさっき言ったウラのフィーリングとか、自分が感じた課題は常にシェアしてますね。彼もキャリアがある人だから、“ウラを取る”って単純なことはできて当たり前なんですけど、そこに対する自分のノリの持っていき方との擦り合わせについて話したりしました。

あと川上洋平というバンドのコンダクターが、ライヴでショーマンシップを発揮していくなかで、やっぱり彼に気持ちよくなってもらわないと困るわけで。そのなかで、自分たちが一番気持ちいいよねって思う部分をみんなで共有していかないとバンドとして大きくなれないと思うし、こぢんまりしちゃうと思うんです。そこに関しては、すごくストイックに話します。

――これだけキャリアを積んでいても、そういったストイックさはなくならないんですね。

むしろ、より一層強くなってますね。キャリアが長くなるっていろんな意味合いを帯びると思うんですけど、効率のいいやり方を会得するのもそのひとつだと思ってて。それって、なあなあになろうと思えばなれてしまうということでもあるんですよね。

意見をぶつけ合うのって体力も忍耐力も要るし、メンタルに負担がかかるから、省エネモードで生きていくほうがよっぽどラクなんです。それでもある程度、物事は転がっていくし。だからそこで満足しちゃいがちなんですけど、“今の状態を維持すればいいや”という気持ちでやっていたら、上にいけないどころか、3年後の今頃はこんな規模でツアーなんてできないと思います。

――なるほど。

それに、やっぱり純粋に満足できてないんですよね。こんなところで満足するために今までやってきたわけじゃないでしょって。『PROVOKE』(※編註:“挑発”という意味)というアルバムのタイトルは、世間に対する挑発プラス、自分たちのケツをぶっ叩く意味でもあるんじゃないかなって個人的には捉えてます。キャリアを積んできたうえで、改めてそういう気持ちを持って全力疾走で上に向かっていかないと楽しくねえなと。

だから、意識的にストイックになっているというよりは、自分の欲に忠実というか。俺らがやりたいのは、世界中を巻き込んで気持ちよくさせることだから、そのためにどうしたらいいか。それを飽くなき探求心でやってるだけなんですよね。

――作品ごとにベーシストとして変化はありつつも、“進化を止めない”という意味では、磯部さんのスタンスは常に一貫してるんですね。

おっしゃる通りで、それは普遍的な思いですね。進化を感じ続けられてるなんて、我ながら幸せな人生だなって思います。ベース・プレイで気づきがあった瞬間は楽しいし、それはなあなあに生きてたら味わえないじゃないですか。

もちろん自信をなくすこともあるし、ホントにきついですけどね。だけど、そこで得たものをバンドに生かせたときの楽しさがあると、やめられないんです。今後もそれが得られる人生であり続けたいですね。

![[Alexandros] / PROVOKE](https://bassmagazine.jp/wp-content/uploads/PROVOKE_JKT.jpg)

ユニバーサル/UPCH-2277

通常盤

▼機材紹介記事に続く▼

▼『PROVOKE』インタビューはこちら▼

▼エフェクター & ラック・システムはこちら ▼

◎Profile

磯部寛之

いそべ・ひろゆき●12月29日生まれ。2010年1月に1stアルバム『Where’s My Potato?』でデビュー。国内のロック・フェスティバルに数多く出演しヘッドライナーを務め、TVドラマや映画・CMなど多岐にわたる楽曲提供を行なうなど、幅広い層に支持されている。2025年4月23日、3年ぶりとなる9thアルバム『PROVOKE』をリリース。通常盤、初回限定盤のほかに『[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara』や『Back To School!! Live at Aoyama Gakuin 2024.3.17』のライヴ映像、Rearrange Album「CHANGED MY MIND」、Tシャツなどを梱包した完全生産限定盤も用意されている。さらに、5月2日からは全国18箇所・24公演をめぐる“[Alexandros] PROVOKE JAPAN TOUR 2025”を開催する。

◎Information

[Alexandros]:Official HP X Instagram

磯部寛之:Instagram

[Alexandros]関連記事

「バックナンバー読み放題」も!

ベース・マガジンWEBの有料会員になると、40年分・370冊以上の『ベース・マガジン』を、PCやスマホでいつでもどこでも読み放題! [Alexandros]磯部寛之の関連記事も、こちらからチェックいただけます。

▼WEB会員プランのご登録はこちらから▼