PLAYER

UP

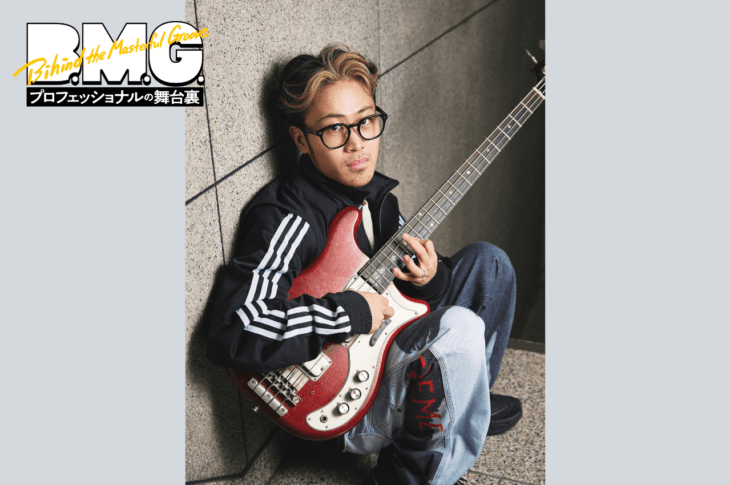

INTERVIEW – 井上幹[WONK]

- Interview:Shutaro Tsujimoto

- Photo:Takahiro Kihara

“ありのまま”の4人の演奏

に向き合った原点回帰作

20曲以上を収録した大作『EYES』から2年、エクスペリメンタル・ソウル・バンドWONKの最新作『artless』がリリースされた。“artless=ありのまま/素朴な”がタイトルに掲げられた今作は、原点回帰的とも言える、4人のメンバーによる“手の届く範囲での演奏”に焦点が当てられたオーガニックな質感のアルバムだ。ここでは自然に囲まれたロケーションでの合宿中にほとんどの曲が作られたという本作の制作背景について、ベーシストの井上幹に話を聞いた。前作までは自身のことを“ベーシストというよりもプロデューサー”だと捉えていたという井上は、現在“ベーシストとしての自分”にこれまで以上に向き合っていると語る。

個々の完璧さよりも

全体のまとまり感を優先した。

━━前作『EYES』(2020年)から約2年ぶりのニュー・アルバムとなりましたが、この間バンドとしてはどういうモードだったのでしょう?

まず、この2年の間には「FLOWERS」と「Pieces」というシングル曲を発表しました。『EYES』はメンバーそれぞれが作曲をしたものをバンドとして形にしていく制作スタンスで、長塚(健斗/vo)以外の3人がほぼ均等に曲を書いていたんですけど、「FLOWERS」と「Pieces」ではドラムの荒田(洸)主導で制作を進めようという話になりまして。WONKはもともと荒田が始めたバンドなので、そのコンセプトに立ち返ろうと。そのあと、本当はシングルをもう少し出す予定だったんですけど、“WONKとして次に何をしよう”というのがなかなか見えなかったこともあり、控えめな制作をしていた2年間になりましたね。

━━『EYES』は全22曲収録の大作でしたが、そこで“やりつくした”ような感覚もあったんですか?

そういう感覚もありましたし、CGのなかでライヴをやってみたり、“サイバーパンク”的なアルバムのコンセプトに対してしっかり取り組んだ感じがあったので、“次のテーマは何だろう?”というのは今回けっこうみんなで話し合いました。

━━結果、『artless』はアコースティックな音像や生楽器による演奏がフィーチャーされるものになり、『EYES』とも、「FLOWERS」や「Pieces」とも違った方向の作品になりましたね。

「FLOWERS」と「Pieces」は、曲ごとのコンセプトがあって、それぞれ独立した作品ではあるんです。両曲とも長塚が書いた歌詞から来るテーマが最初にあって、「FLOWERS」だったら“ちょっと元気が出る感じ” 、「Pieces」は“想いに耽る感じ”とか、そういうコンセプトに合わせて作りました。でも今回の『artless』は打って変わって、“自分たちそのもの”を出してみようっていう作品になっています。サウンド面でも、自分たちが両手足と声だけでできるものをやろうと。これまではホーンやストリングス、打ち込みだけでも成立するような、自分たちはプロデュース視点に回ったような曲も多かったんですけど、今回はサポート・ミュージシャンも入れずに制作しました。それと今回は、みんなで合宿をして曲作りをしたんですよ。

━━DTMでの個人作業が多かった前作に対し、今作では合宿を通して4人で音を出しながら曲を作っていったと。

そうですね。『EYES』はほぼリモートで作ったような作品でもあるので。全員で楽器を鳴らしながら制作するというのは1stアルバム以降やっていなかったんです。対面で“せえの”で音を鳴らすことで、新しい感じを出そうというのが今作での試みでした。

━━となると、持ち寄るデモの形もかなりシンプルだったんじゃないですか?

僕が主になって作った「Migratory Bird」と「Euphoria」のデモはギターと歌だけの弾き語りでしたし、江﨑(文武/k)のデモもピアノとヴォーカルだけだったり、荒田の曲もリズムのフックだけが決まっていたりと、デモの形はけっこうシンプルでしたね。

━━「Migratory Bird」はリード曲にもなっていますが、アコースティック・ギターがアンサンブルの中心にある、まさに今作のコンセプトを体現した曲です。ベースはウッド・ベースですが、シンセ・ベースやエレキ・ベースの選択肢もあるなかで井上さんはウッド・ベースの役割をどう捉えていますか?

ウッド・ベースには、“優しさ”とか“温かみ”を感じさせる包み込むような音を出せるイメージがあります。なので、はっきりベース・ラインが聴こえるように使うというよりは、全体をしっかり支えて、主張はしないけど存在がある、というところで使うことが多いですね。過去の偉人には、“ウッド・ベースでも速弾きのソロも取れます”みたいに、その用途を拡張していった人が多い印象なんですけど、僕の場合は逆でウッド・ベースではそれでしかできないことをやるっていうスタイルです。それはエレキとかシンベにも言えると思います。

EPISTROPH

POCS-23021

━━作曲に関しては、どういうリファレンスがあったんですか? スライド・ギターが鳴っているロック的なアプローチが、WONKの曲としては新鮮でした。

70年代のロック・バンドのアルバムのなかにある、アコギから始まる曲っていうイメージですかね。WONKにはピアノがいて編成がそういうバンドとは違うので最終的には全然違うものになるっていうのはわかってるんですけど、イメージとしてはレッド・ツェッペリンの「Ramble On」とかで。あと合宿した場所が富士山にめちゃくちゃ近い自然のなかの環境だったんですけど、そこで感じられる光とか風がすごくいいなと思って、そういうものにも影響されていると思います。

━━合宿では、どの程度まで作業が進んだんですか?

合宿は6日間くらいやったんですけど、その初日に長塚から歌詞をもらって、そこから3日間くらいで「Migratory Bird」と「Euphoria」のコード進行とメロディを作って、構成も含めて合宿中でほぼ作り終えるところまでいけましたね。

━━すごいスピード感ですね。対面で音を鳴らしながらの曲作りを久しぶりに行なってみて、どうでしたか?

やっぱり相手のプレイへの細かい読み合いが発生するのはおもしろかったし、あとはいい意味で諦めがつきますね(笑)。DTMってなんでも無限にできるから、完璧な形に近づけていく作業でもあると思うんですけど、今回は「Migratory Bird」も「Euphoria」もドラムとベースで“せえの”でレコーディングしているし、ピアノもほぼ一緒に録っているので、個々の完璧さよりも全体のまとまり感を優先していて。個人のプレイには諦めがつくけど、でも全体の精度は上がっているっていう不思議な体験でした。