PLAYER

UP

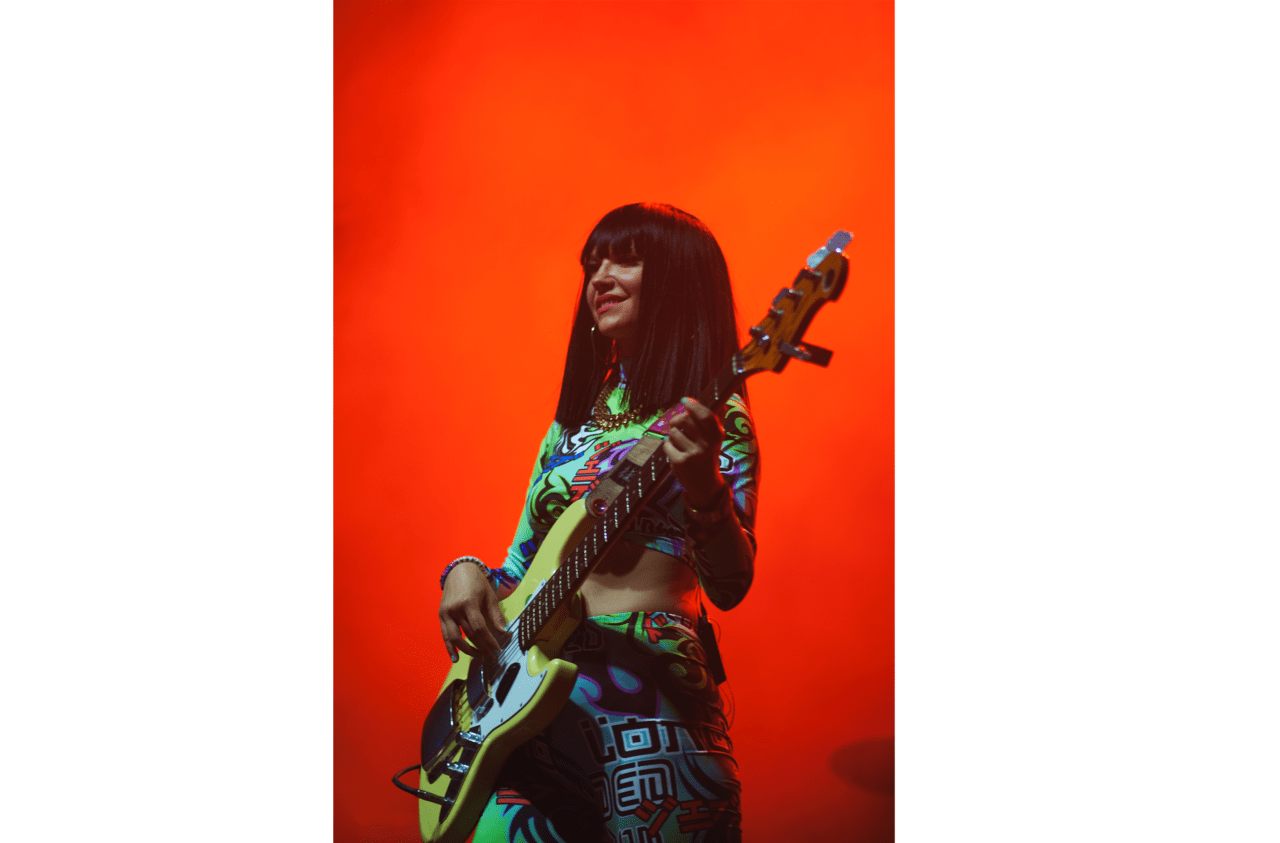

INTERVIEW – ローラ・リー[クルアンビン]

- Interview:Zine Hagihara and Tommy Morley

- Photo:William Mercer @tripmercer

しなやかな低音が安らぎの境地に誘う

肉体的なしなやかさを帯びたグルーヴが安らぎの境地に誘うようで心地よい。クルアンビンの音楽は無国籍で、ひと言では説明できない奥深さがある。ベース、ドラム、ギターという最小限の編成で織りなすマジックは世界中を魅了し、2019年はバンドにとって飛躍の年となった。ローラ・リーのベースは、フレーズの複雑さよりも図太いサウンドによるシンプルなグルーヴメイク・センスが際立ったスタイルだが、6月にドロップされた新作『MORDECHAI』ではよりメロディアスに変化し、これまでよりもヴォーカルをフィーチャーした楽曲群を華やかに彩る。それは、世界中を飛び回って得た経験によるものなのか。新作における彼女の現在地を聞いた。

試行錯誤することって終わりなき旅だと思うの。

━━2019年は躍動の年になりましたね。

とっても忙しかったわよ! しかも良い意味でね。今まで見たことがないほどさまざまな世界を見てきたし、作品も作ったからとても生産的な一年だったわ。それに比べて今年一年がシャットダウンされた状態になると考えると、かなり幸運な一年だったとも言えるでしょうね(笑)。世界中を回っているとどこからでもヒントはやってくるし、私たち3人のつながりからも常にインスパイアされている。世界各地で耳に入ってくる音楽、その先々で出会う人たちから影響を受けないでいることなんて難しいものよ。

━━2019年は単独公演、フジロックフェスティバルと来日も続きましたが、日本の印象はいかがでしたか?

日本って本当に特別な国だし、それは人々にも言えることだと思う。オーディエンスはみんなリスペクトを持っていて、私たちの動きの隅々にまで注目してその瞬間のフィーリングを事細かに共有してくれていた。渋谷(SHIBUYA CLUB QUATTRO)の単独は小さな部屋で、とても親密な感じで一体感があった。一日に二回の公演(編注:初の来日単独公演となったこの日のチケットは即日完売。急遽、2回の公演が行なわれた)をしたけど、それってけっこう疲れるもので実は難しかったりもするのよ(笑)。でもオーディエンスの熱狂もあったから、私たちも楽しんでプレイすることができたわ。フジロックは天気がかなり荒れていてヘンな感じだったけど、オーディエンスからはとってもエネルギーを感じられて、それも特別な時間になったと思う。

━━新作『MORDECHAI』はいつ頃から作り始めたんですか?

去年(2019年)の5月からレコーディングを行なっていたわ、いつもの小屋(編注:クルアンビンは農場に建てたスタジオで作品を制作している)でね。ギター、ベース、ドラムを録って一度休憩を挟み、11月に再びヴォーカルを、そして今年(2020年)に残りのパートを録音していったの。

━━前作『Con Todo El Mundo』から約2年の期間を空けてのリリースとなりましたが、アルバムの構想はいつから考えていたんですか?

レコーディングと同時に考えていったわ。まったく作曲していない状態でスタジオに入り、その場で起きたことを封じ込めて、まるでタイムカプセルを作るような感覚で作業した感じよ。もう少し作曲に時間を割けばよかったかなって振り返ってみると思うけど、たまたま今回はそれが実現しなかったということね。

━━大きな変化としてはヴォーカルをフィーチャーしている点が挙げられます。これまではサンプリング感覚に取り入れる程度でしたが、どのような意図がありましたか?

私たちは何も計画していなかったから、作曲のプロセスは壁に大きな絵を描くようなものだった。“こんな感じ? 色はどうする? 何が目立つかな?”みたいな感じでね。いたるところでヴォーカルにトライしてみて、それが気に入ったサウンドになったの。それと、曲単位に着目して作ったというよりも、アルバムとして全体像を見据えていったところがあったわ。あるパートからヴォーカルを除いてみたら、ほかのところでそのバランスを取ってみたりしていて、そうしないと全体像として何かしらズレが発生してしまうことがあったからね。

━━ライヴで歌唱しながらベースをプレイするシーンが増えると思いますが、弾きながら歌うことに関してのバランスは考えたりしますか?

もちろんよ! 実際にプレイするとなるとけっこう難しいものになるでしょうね(笑)。でも、たまたまこのアルバムではそういったバランスになっただけっていう側面もあって、これからもこのスタイルで続けるかどうかはわからないわ。その場でアルバムに対してどんなものが必要なのかを考えてプレイし、ライヴとなったらどうやって弾きながら歌うのかを自分でしっかりと練らなければならない。基本的にはどういったサウンドにすべきかを重要視しているけど、ライヴでプレイするときにバランスを考えながら練習する感じかしら。

Dead Oceans

DOC193JCD

━━ヴォーカルをフィーチャーしたことでアンサンブルに変化はありましたか?

全体ではそういった大きな変化はなかったかしら。私たちは常にベース、ドラム、ギターを最初に録音して、ヴォーカルはそのあと。基本のアンサンブルを中心に据えてから、添えるような形で録音していったの。そう考えるとベースのアプローチ自体は変わっていないけど、ヴォーカルを添えるスペースがあったということは事実よね。私たちは常に曲をしっかり聴いて、“この曲って何を求めているのかしら?”と意見を交換し合い、必要なものが何であるかを確認している。

━━以前は“冷蔵庫のなかの食材でサンドイッチを作るように、パーツ同士を組み合わせて楽曲を作る”と語っていましたが、今作はどのように制作していきましたか?

確かにそう言っていたわね(笑)。私たちは、レコーディングはみんなで同時にプレイするのが基本よ。曲をまだ知らない状態でやるわけだから難しい部分もあるし、出来上がったものからしばらく距離を置かないと、その曲のサウンドがどういったものであるべきかも判断しづらいところがある。5月(2019年)に何も作曲していない状態でいつもの小屋に入り、13曲くらい書いたの。それから何ヵ月かあとにまたプロデュース作業に取りかかって、そして手元にある素材を使っていった。これこそまさしくサンドイッチを作るような作業ということね。自分たちの手札を見直して、そこから最大限のものを引き出すの。そこで録音を進めて完成形へと持っていく。この作業には忍耐力も必要で、もっとおもしろくするためにはどんな味付けが必要か、何をトッピングするのかということを考えていったのよ。

━━これまでは太いサウンドのシンプルなフレーズが多かったと思いますが、今作はよりメロディアスなアプローチが増えましたよね。

それはおもしろい指摘ね。長くやってきたから今の自分はさらにプレイヤーとしてレベルアップしているけど、今でも新しいことにトライしているの。このアルバムでは今までよりもたくさんの音数を弾いたわ(笑)。でも、試行錯誤することって楽器をプレイすることだけじゃなくて、どんなことにも共通する終わりなき旅だと思うのよね。何か新しいことを始めたら少しずつ上達して、どこかでテクニックやトリックというものを手にしていく。それでいて、いつか“やっぱりシンプルにプレイしてみたらどうかな?”っていう考え方も持ってみたりと、そのときおりで変化していくものよね。