PLAYER

UP

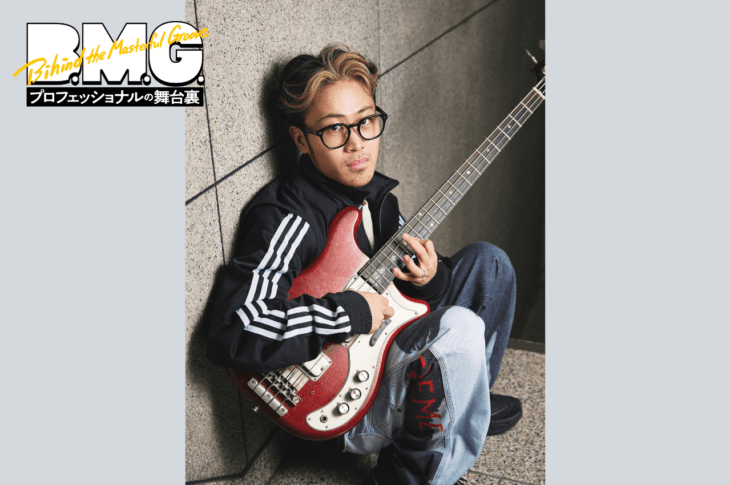

INTERVIEW – 田淵智也[UNISON SQUARE GARDEN]

- Interview:Zine Hagihara

- Photo:Viola Kam(V’z Twinkle)

最小編成で覚醒する偉才、バランスの低音

UNISON SQUARE GARDENは2019年で結成15周年を迎えた。バンドは熟し、ほとんどの作詞作曲を行なうベーシスト田淵智也のコンポーザーとしての実力も日々磨きがかかっている。フル作としては2018年1月の『MODE MOOD MODE』より約2年半振りとなった新作『Patrick Vegee』は、前作で多用した豪勢なストリングスなどの装飾的アプローチを廃し、3ピース・バンドで表現できる無理のない自由な表現が込められた1枚となっている。田淵のベースは、楽曲に導かれるように、または他パートの演奏に感化されて万別のアプローチを繰り出す。長く続くバンドのなかで作家として、そしてベーシストとしての田淵の現在地を聞いた。

自分たちの演奏でできちゃうことだけで

成り立つような作品をイメージした。

━━これまでUNISON SQUARE GARDEN(以下、UNISON)は、新アルバムを出すごとに前作のイメージから逆のコンセプトで作品をリリースしてきましたけど、それが今回の『Patrick Vegee』ではまた違った考え方になっているんでしょうか?

メジャーでやっている以上は背負わなければいけない期待はあるにせよ、見失っちゃいけないものを見失っちゃうと、単純にバンドの寿命が短くなってしまうと思うんです。前回の『MODE MOOD MODE』はその逆に張った考え方もありつつ、自分たちにとってのポップの最高値を叩き出すための作品でもあって。そうやって今までの作品で自分たちを表現してきましたけど、それに対して今回は“自分たちが難なくできる範囲”を意識しています。

━━今作はコロナ禍で作られたアルバムになりますか?

いや、だいたい8割くらいは完成していました。コロナ禍になってからは、残すところマスタリングだったりっていう作業でしたね。そもそも、楽曲自体は前作『MODE MOOD MODE』のリリース・ツアーのときからできていたので、そこから制作は始まっていたということになります。

━━では、アルバムの制作方法に大きな変化はないのでしょうか。

やっぱり、世の中がどういう状況であれ自分たちがやろうと思っている音楽が変わる理由が特にない、というか。なにかの影響で自分たちのやりたい音楽を変えるのは特に嫌だなって思っています。

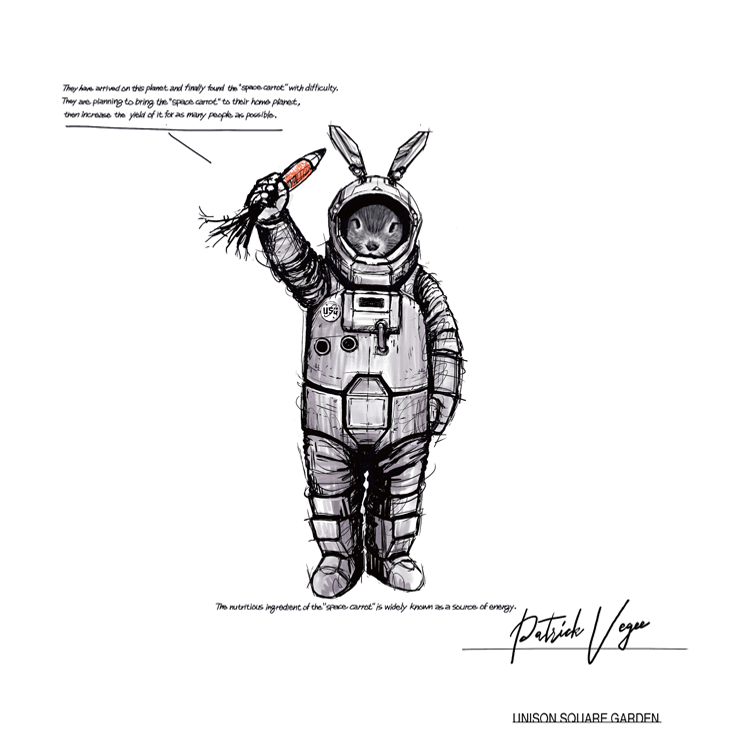

トイズファクトリー

/TFCC-86724

━━「世界はファンシー」のような複雑なリズムのリフものから、「Simple Simple Anecdote」のようなドライブするロックまで、充分に幅広いですが、これも“自分たちがなんなくできる範囲”ということでしょうか?

「世界はファンシー」で言えば、こういう外からみると難解で、ヴォーカルが早口だしドラムが複雑怪奇で……っていう曲は“できちゃう”部類に入るんですよね。だから“頑張るぞ!”という感じはなくて、ほかの曲にも言えることなんですが、例えば“バンド外の要素であるストリングスやピアノを大胆に入れよう!”っていうことはせず、自分たちで演奏してできちゃうことだけで成り立つようなアルバムを今回はイメージしていましたね。だから、デモから作り込んでいった曲ももちろんありますけど、そこまで作り込まずに、3人で組んだときに起こることに期待するっていう作り方が多かったんです。

━━UNISONらしさ、田淵さんらしさを自然に出したアルバムということでしょうか?

まず、結局は作曲の引き出しの量というのは、僕が曲を作っているので12曲あればそれはだいたい田淵が作ったっぽい曲になると思うんです。今までのUNISONは、アレンジしてレコーディングするときに、無理せずにできることを中心に臨んで作っていった曲が多いと思うんです。でも、曲によってはデモを作り込む曲もあって。まあ、僕がデモを作り込むということは無理せずにできちゃうことなので、そんなに苦労はないところでもあるんですけど。家にいるときの自由時間でドラム・フレーズを作ったり、デモの細部を見直すことくらいは全然嫌でもなんでもないんです。そういうできちゃうことだけで成り立つようなアルバムにしていった感じですね。

━━なるほど。

そのなかで「夏影テールライト」はコードを作り込んだ曲なんですが、それもバンドで合わせたときにメンバーから出てきたフレーズで変わったりもしました。そういうのも基本的におもしろがるモードだったような気がします。