SPECIAL

手首や親指付け根部分に、痛みを生じる腱鞘炎。練習などでベースを弾く機会が増えるほど発症する可能性が高まるため、ベーシストを悩ませる症状と言えるだろう。ここでは、腱鞘炎を過去に発症したことがあるベーシストである川崎哲平に、腱鞘炎をどう治療し、現在どのように付き合っているのか、自身の経験談を踏まえ語ってもらった。

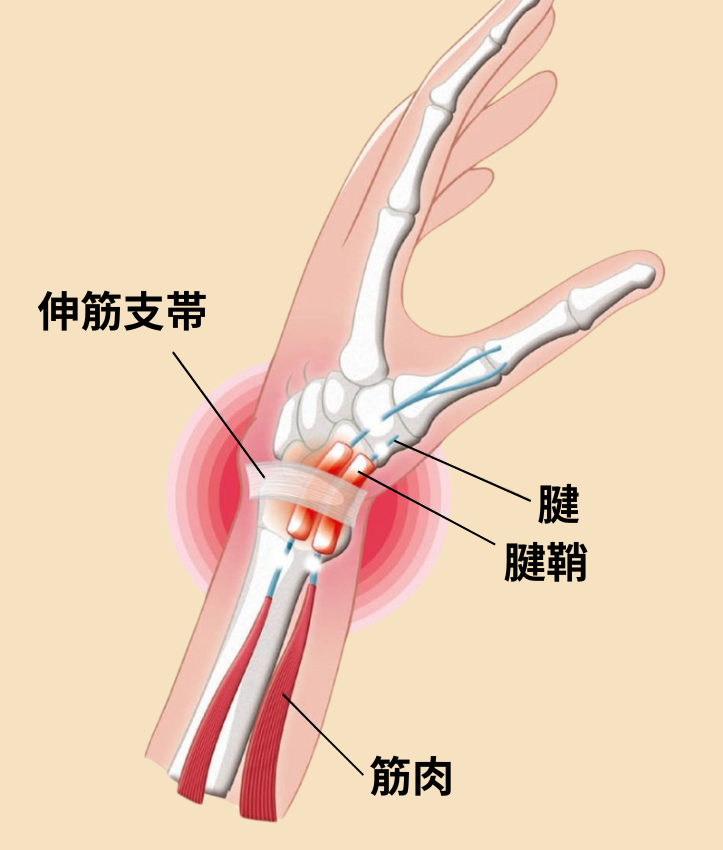

腱鞘炎とは?

【腱鞘炎とは】

筋肉と骨を結んでいるのが“腱”であり、この組織が筋肉と連動することで、手指や手首を曲げ伸ばししています。腱は“腱鞘“という鞘(さや)で包まれていますが、過度な負荷などにより、この腱鞘で炎症が起こった状態が腱鞘炎です。炎症により痛みや熱感などを生じ、患部を自由に動かすことができず日常生活に支障をきたします。

腱鞘炎を発症した理由

こんにちは。ベーシストの川崎哲平です。今回は僕が腱鞘炎を患った実体験をもとに、いろいろお話ができればと思います。

僕は医師ではないので正確なことは言えませんが、腱鞘炎とは疲労によって腱が傷つき、炎症を起こしている状態のことを指します。僕の場合、19か20歳ぐらいの頃に初めてこの症状が出ました。

学生時代でまだ若かったため勢いに任せて練習していて、リキむという概念もなく、とにかく練習量を増やしていました。するとある日、起床後に練習しようと思いベースのネックに触ろうとしたところ、親指の付け根部分に痛みが走ったんです。そのときはネックに触っただけで痛みが出る状態で、プレイはおろか弦を押さえることさえできませんでした。

当時、当たり前のように毎日12時間前後は練習していたことと、おそらくリキんで弾いていたため、疲労が蓄積されてしまったことが原因だと思います。力に任せて、スケール練習やメカニカルな練習を長時間やっていたので、ずっと左手に負荷がかかっていたんでしょう。

痛みが出てからの対応

腱鞘炎によって親指の付け根部分にはまったく力が入らず、痛みでドアノブも回せなかったため、日常生活が辛かったですね。普段意識してなくても、日常生活で親指を使っていることを実感し、スマホなども左手だけ触らないようにして使わないようにとか、工夫をすることが大事だと思いました。

ただ、若かったこともあり、 “そのうち治るだろう”くらいに思っていたので、特に病院に行くこともありませんでした。病院に通ったとしても、自分くらいの症状であれば、結局“手を休ませる”とか“楽器を弾かない”ということが一番の治療法になるのではないかと思います。あまりにひどい腱鞘炎には、手術などで治療することもあるようですが、僕はそこまでの症状ではありませんでした。

症状が出た当時は、とにかく練習したいっていう気持ちが強かったのですが、左手の痛みがあるのは事実だったので、その代わりに右手のピッキングを集中的に練習するなど、なるべく左手を使わない練習をしていました。そうして左手をできるだけ安静にさせることで、最初に症状が出たときは1週間ぐらいで痛みは消えたと思います。

症状を緩和するための奏法を工夫

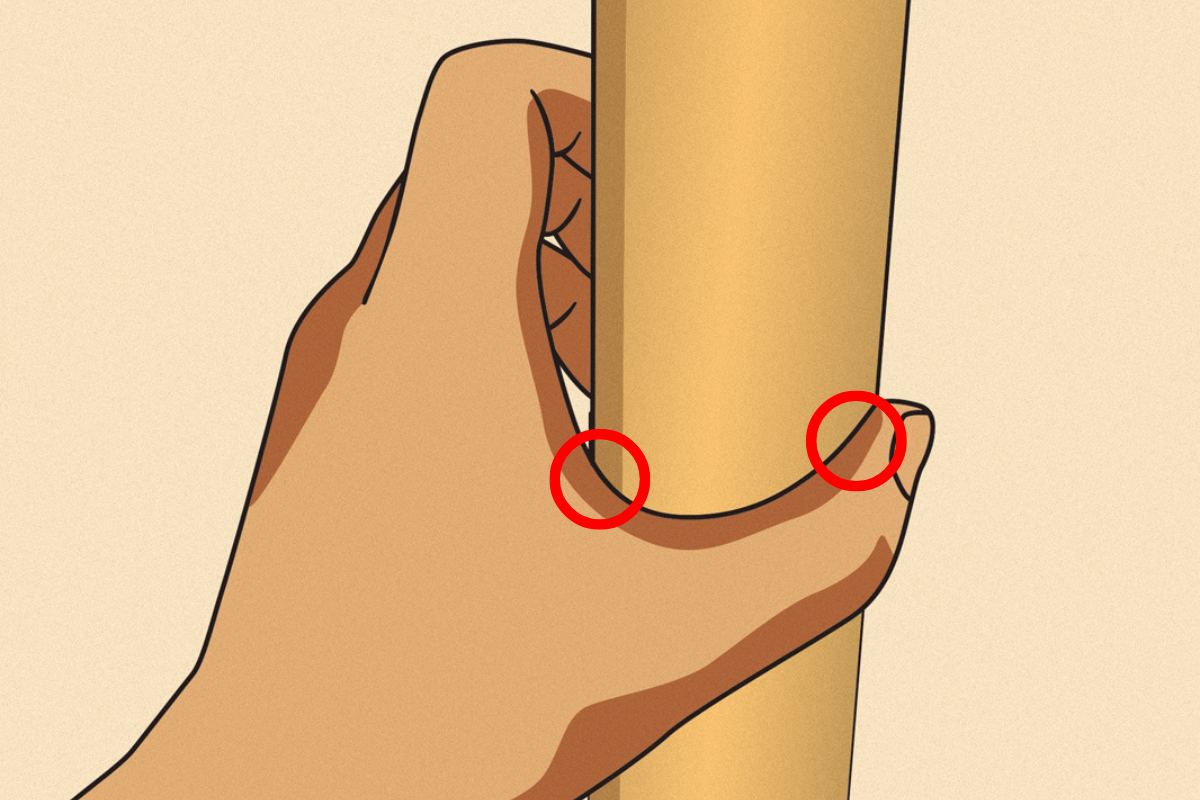

腱鞘炎になった当時、痛みでうまく押弦ができなかったので、ネックの裏に左手親指を添えず、指を浮かせた状態で弾いていました。あとは、クラシカル・スタイルのフォームでの押弦は基本、ネック裏に親指を添えますが、親指に負荷をかけないように少し力を逃がすように、人差指の付け根あたりもネックに当てて、2点で支えるようなフォームで弾くという工夫もしました(図1)。

そのフォームを見て、「変わったフィンガリングですね」と言われたこともありましたが、これは実は腱鞘炎からきていたんですね。もちろん、指先を立て真上から押弦したほうが綺麗に押さえられるのですが、痛みが出るときは、今でもこのフィンガリングを使っています。苦肉の策ですけどね。

初めてなって以来、腱鞘炎は完治することはなく、疲れが溜まったりすると今でも痛みが出たりします。ただ、コロナ禍の期間は、ステージに立つ仕事が減り自宅で練習するぐらいだったため、結果そこまでリキむ現場がなかった。すると左手の調子が良く症状も出なかったんです。やはりリキみなど無駄な力が入る状況は、腱鞘炎には良くないことを実感しました。

ステージに立ったり現場でプレイしていると、脱力を心がけているとはいえ、普段よりは絶対に力が入っているんですよね。そういう経験や知識を積み重ねていくうちに、自分の腕に疲れが溜まっていることを自覚できるようになってきました。

腱鞘炎の緩和ケア方法

上記のように、疲れが溜まり腕に違和感があるときは、マッサージをするようにしていますね。いろんなグッズを試してきたんですが、一番いいのはフェイスローラー(写真1)を使ったケア。これを使い腱のまわりをほぐすんです。あと、親指の付け根にあるツボ(図2)を押さえたりしますね。確か、肩こりのツボだったと思うんですが、少し痛気持ちいいくらいの力で押すようにしています。

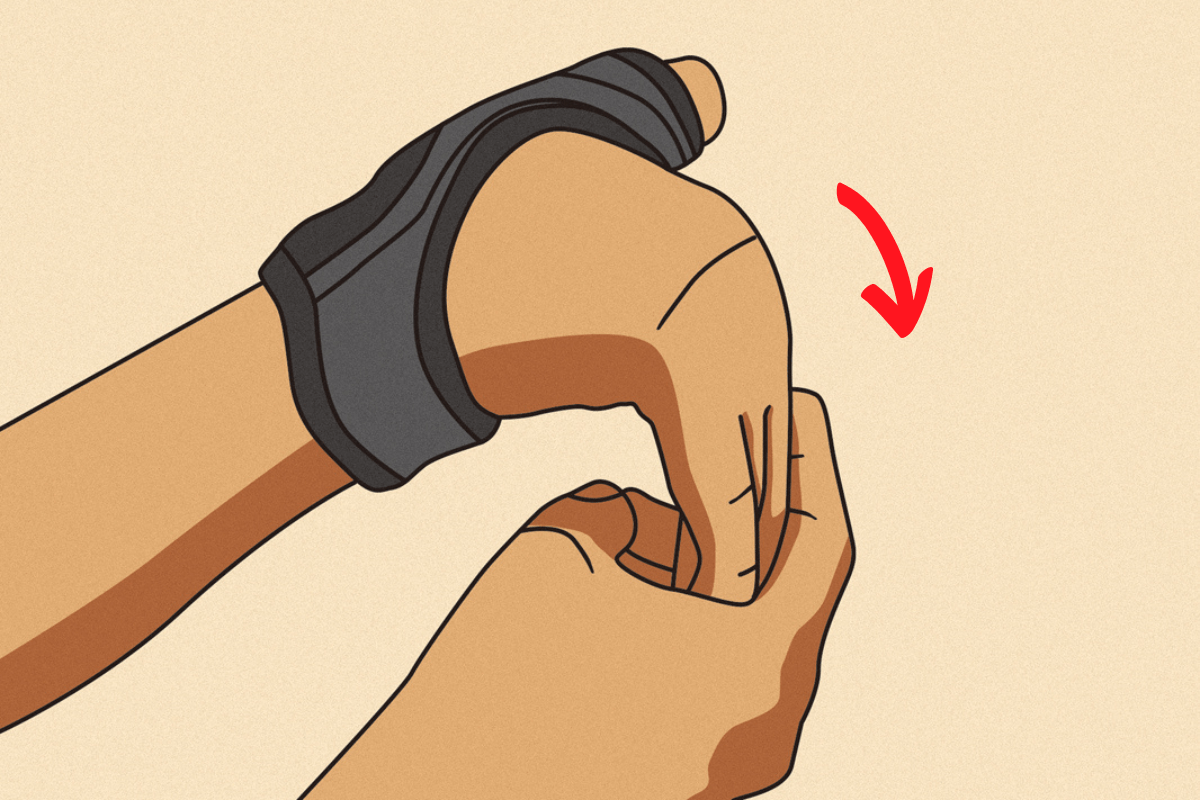

あと、腕に違和感がある状態でベースを弾く際には、ザムストというメーカーの親指用サポーターを使っています(写真2)。サポーターについては、安価なものから高価なものまで、いろんな種類のものを試しましたが、最終的にこのザムスト製が残りました。

このサポーターは親指の動きを制御してくれるもので、ソフトとハードがあり、場面によってその両方を使い分けています。ハードはもうガチガチに固定し、親指がまったく動かない状態になるんですが、症状がひどいときはこのハードを着用しています。

このハードを付けたままだと楽器を弾くのはさすがに辛いんですが、ソフトはそこまで指を固定しないので、付けたままでも弾けるんです。だから、疲労が溜まっているときはこのソフトのサポーターを着用したまま演奏したり、日常生活でも装着し、親指の動きを制御して腱鞘炎を予防しています。

日頃から、疲労がたまって、あまり腕のコンディションが良い方向じゃないなと感じるときには、なるべく付けるようにしています。

演奏後のケア

忙しいときは年間120本ぐらいツアーをやっていたんですが、そのときは疲れを溜めないために、本番直後にアイシングをしていました。

ライヴが終わった直後に氷水が入ったバケツに手を突っ込み、感覚がなくなるまで冷やすんです。時間にして10分から15分程度浸けるんですが、これがなかなかキツい。限界を超えると手の感覚がなくなるんですが、めちゃくちゃ冷たいので、できない人はもう1分も浸けられないでしょうね(笑)。

あとはアイスバッグ(氷嚢)を持ち歩いていたときがありました。サポーターと同じくザムストというメーカーであったり、濡らして凍らせるタイプのアイスバッグもあるんですがこれで腕をクールダウンさせるんです。そういったグッズを使いながら、腱鞘炎とどう付き合っていくかをずっと考えていました。

日常生活での注意点

ここまででおわかりいただけたと思いますが、腕に無駄な疲労を溜めないことが腱鞘炎の最大の予防になります。そのため僕は、シャワーなどではなく必ず湯船に浸かるようにしていて、これは絶対大事だと思っています。

疲労回復や体を温めるという意味もありますし、湯船のなかでマッサージができるのも大きい。結局、手や腕だけではなく肩や腰など、身体全体は繋がっていると思うんです。

腰が悪いときも、腰だけじゃなくて、尻の筋肉からほぐしたほうがいいって言われますし、直接的じゃない部分のケアが重要だったりしますよね。

腱鞘炎と5弦ベース

あと、なるべく4弦ベースを弾くということも大事でしたね。5弦ベースと違って4弦ベースはネックが細い分、ネックを握り込むスタイルで弾けますからね。

5弦ベースだとネックの幅が広いため、どうしても左手はクラシカル・スタイルになるので、ネック自体を左手親指で支えることになりますよね。だから実は4弦ベースを使っているほうが左手の負担は少ないんですよ。

それくらい5弦ベースは左手の負担がかかります。もちろん、5弦ベースが求められる現場も多いので、5弦ベースも弾いていますし、最近の5弦ベースはすごく進化しているので、4弦ベースとの持ち替えの違和感がないものが増えてきたと思います。各ブランドが、そういったネックを意識して製作されていると思うので、その部分ではとても助かっています。

腱鞘炎の予防法

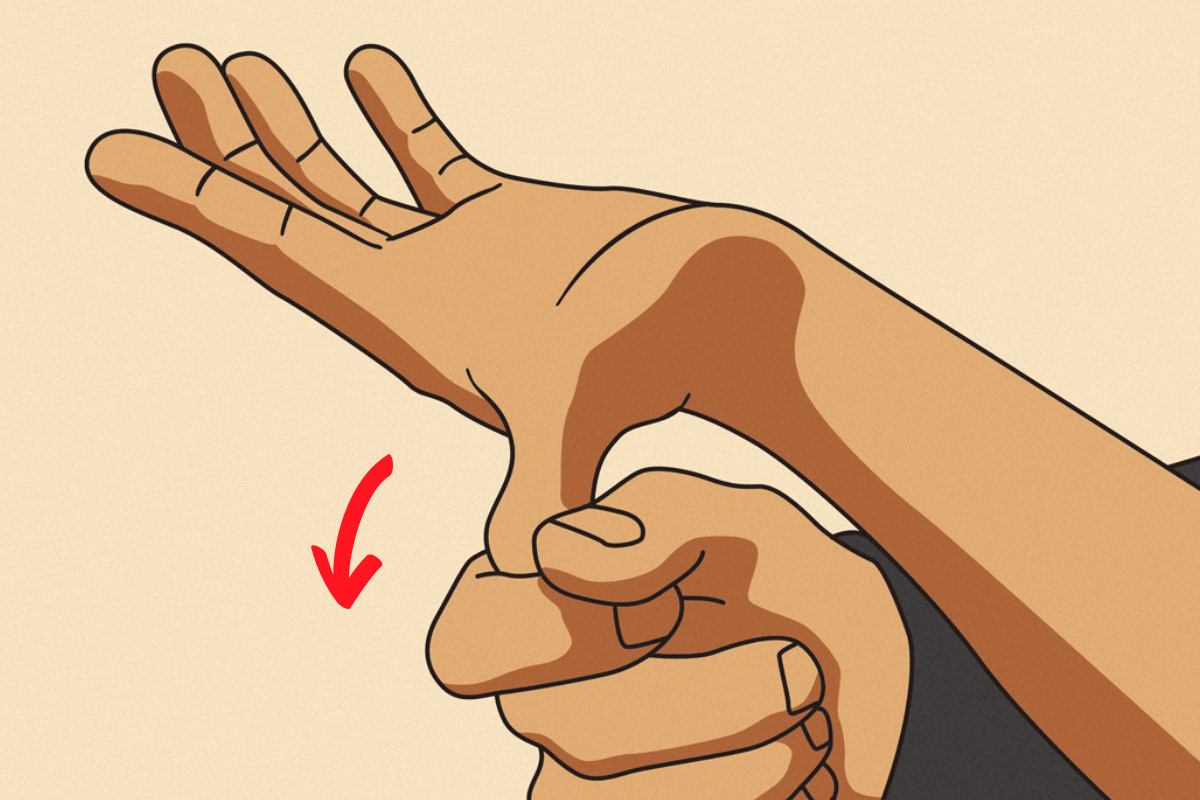

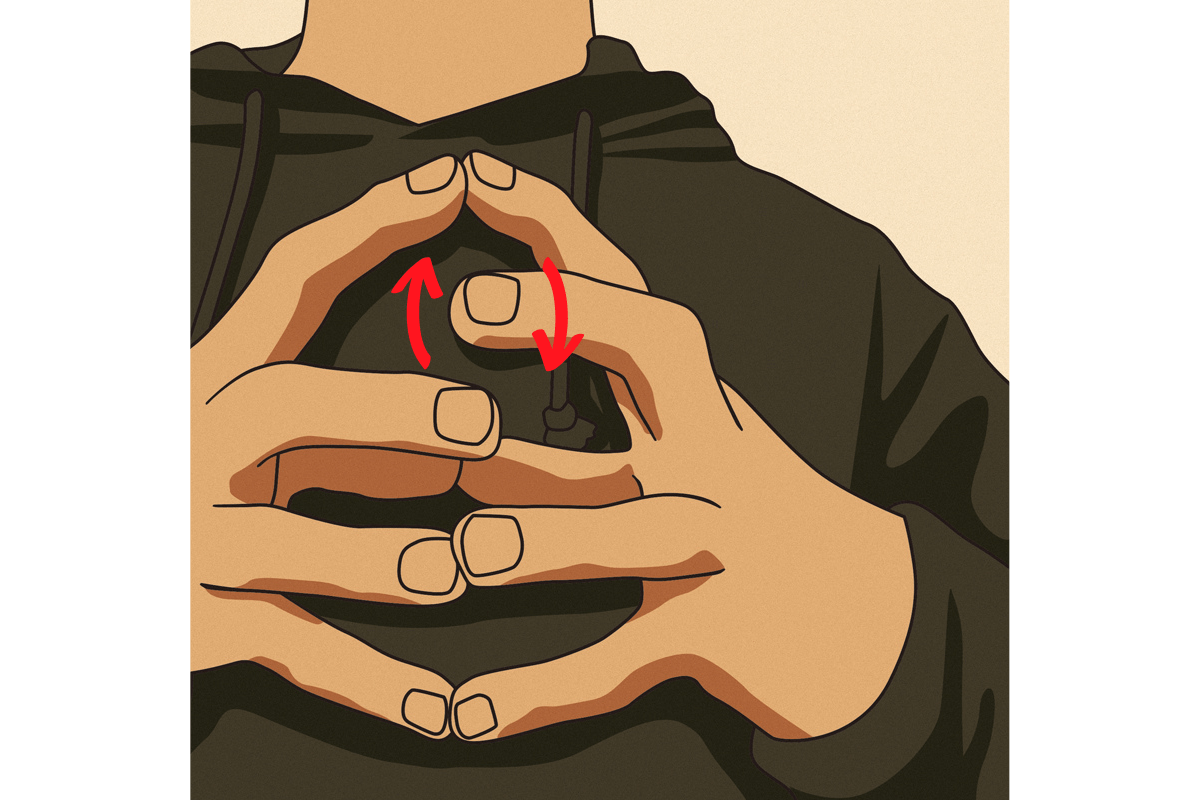

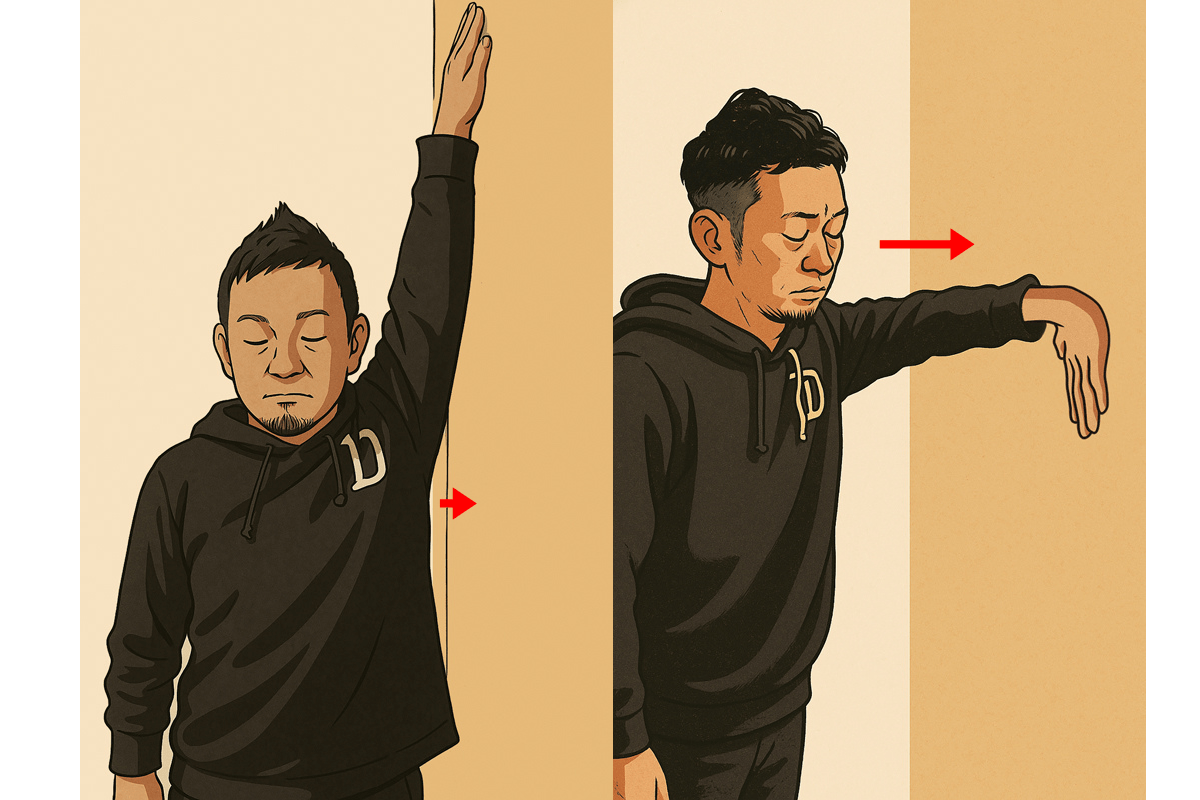

“確実に腱鞘炎にならない”方法は断言できないですけど、防ぐためにやれることはあります。例えば寒い季節に、手が冷えている状態でいきなり弾き始めないで、なるべく手をストレッチ(図3)をしたり、動かし、温めるようにしましょう。

カチンカチンに冷えている状態から、いきなり指を動かして練習するのは、おそらく負荷がかかると思うんです。そうしないために、 “温める”ことと “伸ばす”ことを演奏前に行ないましょう。僕も、弾く前に必ずすべての指を伸ばすようにしています。それと、演奏するときに、リキまないように適切かつ身体に無理のないフォームを守ることですね。

加えて、楽器のセッティングも重要です。ちゃんと調整できていない、鳴らない楽器を一生懸命弾いていると、無駄にリキむことになります。

セットアップが悪いと鳴りにくい楽器を鳴らそうとして無理をしたりするなど、良いことはありません。楽器自体もやっぱりちゃんと調整してあげることが大切で、鳴らない楽器での練習は負荷が高くなってしまうと思います。

図3:川崎哲平がルーティンで行なっているストレッチの一部

筋肉が伸びるのを意識してゆっくり行なおう。

“休む”ことも練習のひとつ

一度、腱鞘炎になってしまったら、手術など根本的な治療をしない限り、ある程度は症状と付き合っていくしかないとは思います。そこで“休む”っていうことも、練習のひとつとして考えてほしいですね。

練習とは、ただ弾けばいいっていうものじゃなくて。弾かずにできる練習もありますからね。前述のとおり右手の練習に特化してもいいし、譜面を書く、音符を読む練習など、左手を使わなくてもやることはいっぱいありますよね。今、これができないんだったら何をやろうかなって、どんどん転換して頭を使うことが大事ですね。

結論を言うと、無駄な力や疲れるほどの長時間の練習、鳴らない楽器など、何かしらの負荷がかかっているから腱鞘炎になってしまうのかもしれません。そのため、自分のなかで負荷がかかっていると思われるところをチェックし、そこを見直していくといいですね。

川崎哲平 Profile

かわさき・てっぺい●1980年福岡県出身。中学3年からギターを始め、高校3年のときにベースに転向。その後音楽専門学校に入学し、在学中より福岡でプロ活動を開始する。2005年からは活動拠点を関東に移し本格的な活動を始め、現在はフリーのベーシストとして、多くのアーティストのレコーディングやライヴ・サポート、セッションのほか、TV収録、CM録音などで活躍中。日本人としては初めて、サドウスキーからシグネチャー・モデルをリリースしたベーシストとしても知られている。

HP X note

※本記事は『ベース・マガジン2025年5月号』のコンテンツをWEB用に再構成したものです。

ベース・マガジン5月号では「練習」を大特集!

ベース・マガジン5月号では「練習」を大特集! 亀田誠治×矢花黎(B&ZAI)の対談のほか、武田祐介(RADWIMPS)、穴見真吾(緑黄色社会)、リチャード・ボナ、 山下昌良(LOUDNESS)、吉田一郎不可触世界、二家本亮介、MINA、朱李(トゲナシトゲアリ)× 綿引裕太がそれぞれの練習法を公開。さらに、腱鞘炎の予防や弱点克服のトレーニング・カリキュラムまで、“ベースがうまくなりたい”すべての人に贈る保存版特集となっています!

ベース・マガジンのInstagramアカウントができました。フォロー、いいね、よろしくお願いします!→Instagram