PLAYER

UP

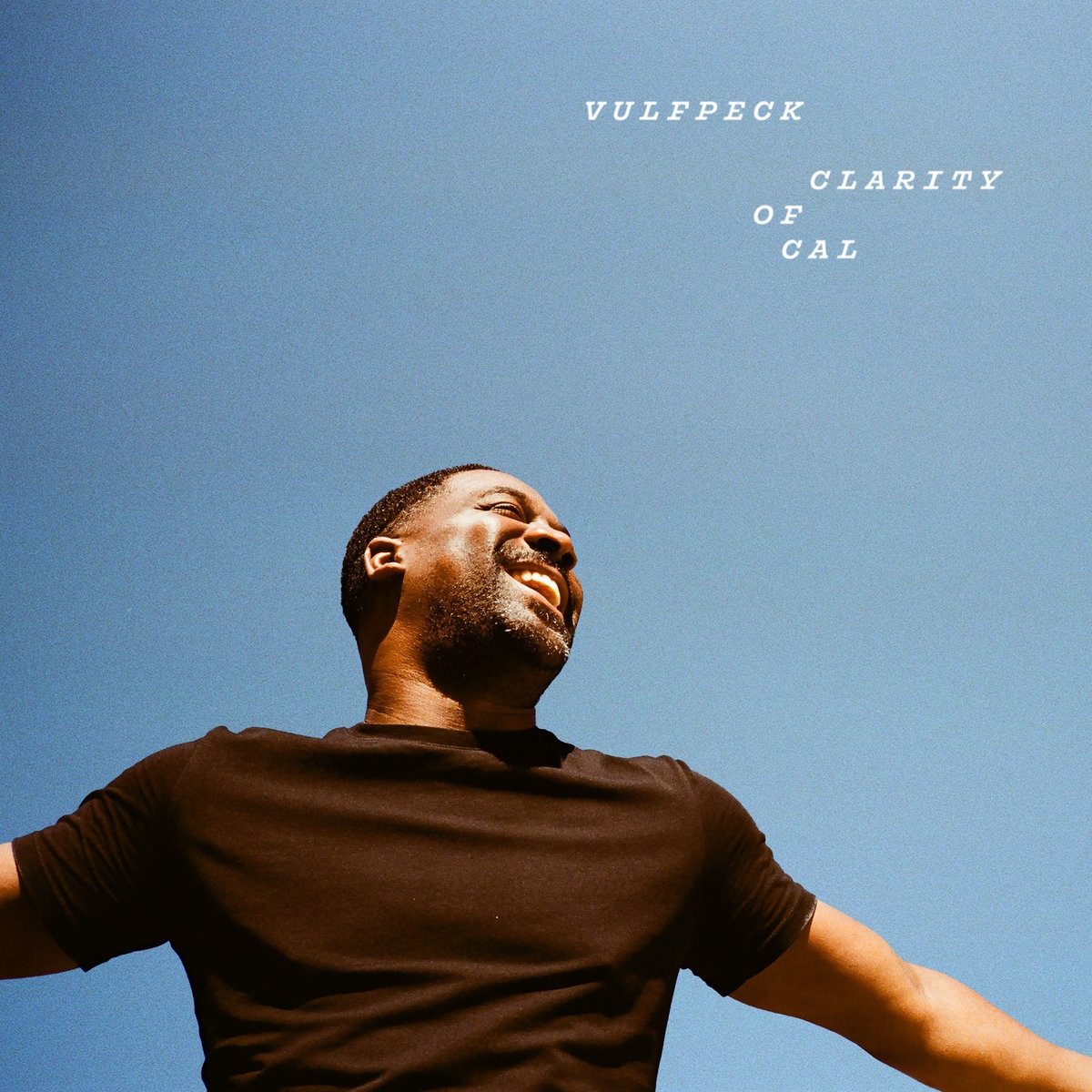

【有料会員】Vulfpeck新作をどう鳴らした? ジョー・ダートが語る低音のつくり方 <インタビュー前篇>

- Question: Dr.Funkshitteru

- Translation: Tommy Morley

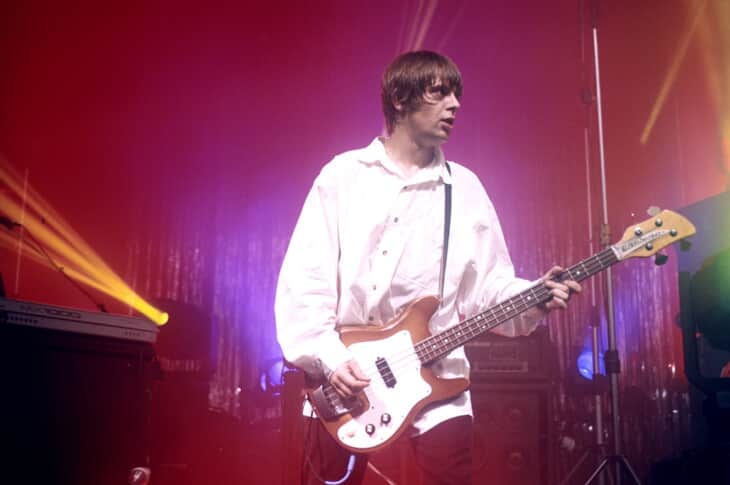

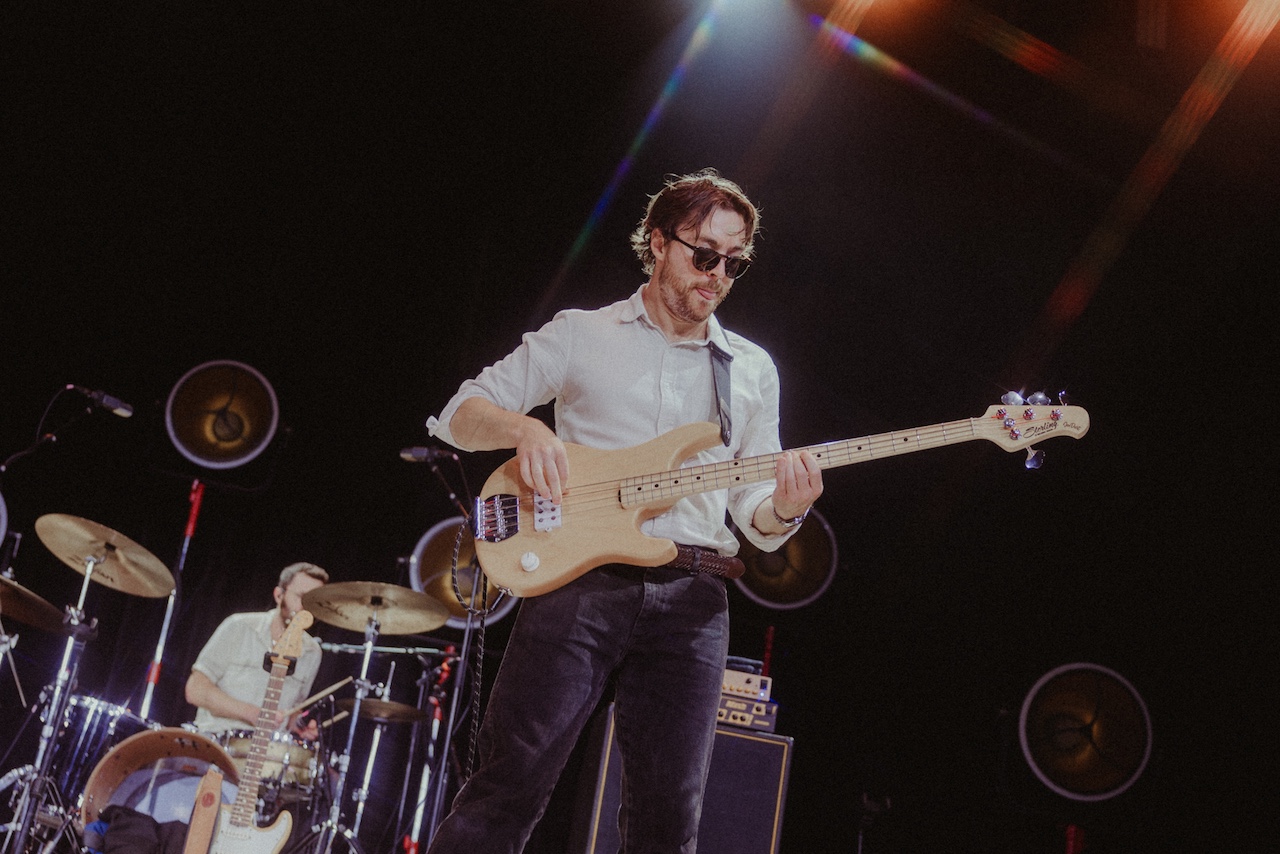

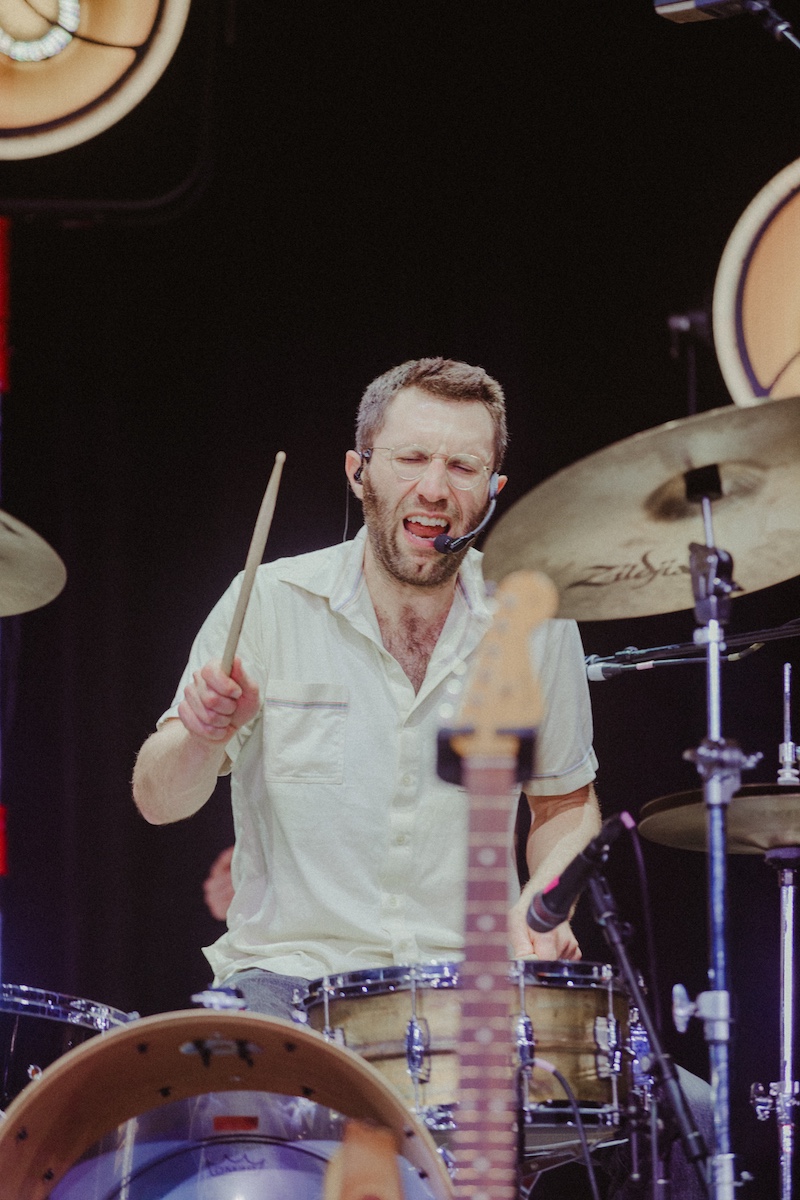

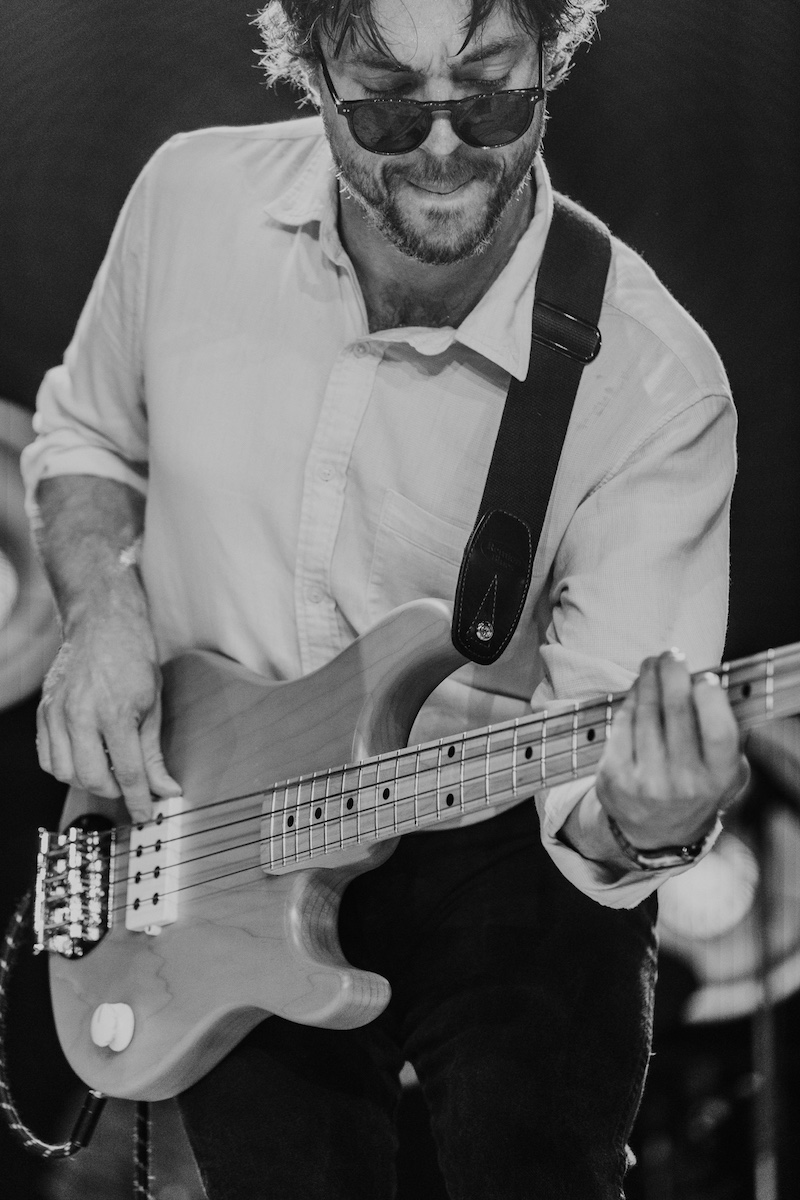

- Photo: Maryn Haertel

2011年に結成、2019年にマディソン・スクエア・ガーデンのチケットを単独で完売させたファンク・バンドのヴルフペック(Vulfpeck)が、ついに今年初来日する。しかもフジロックのヘッドライナーという破格の扱いだ。そんな彼らが最新アルバム『Clarity of Cal』を3月4日にリリースした。今作は“ライヴ・レコーディングで、スタジオ盤のような正確な演奏、クリアなサウンドのアルバムを作ろう”という挑戦作で、ジャック・ストラットン(k,d,g)、コリー・ウォン(g)など総勢9名のミュージシャンによる卓越した演奏を堪能することができる。

本誌2025年2月号の企画『偉大なるベーシスト100人』でも16位に輝いた、ヴルフペックのベーシスト、ジョー・ダートにこの最新アルバムについて話を聴いた。ジョーは非常に紳士的で、制作背景だけでなく、曲やプレイのオマージュ元、機材のセットアップ、演奏中の頭のなかまで存分に語ってくれた。初来日前の興奮も収めた貴重なインタビューをお届けしたい。

集まってリハーサルできたのはたった1日だけだった(笑)。

——今作の作曲や準備はいつ頃からスタートしましたか?

ジャック・ストラットン(d,k,g)とジェイコブ・ジェフリーズ(vo, per)がレコーディングの数ヵ月くらい前からロサンゼルスで一緒に作業をしていた。ジャックとジェイコブのソングライターとしての関係は本当にクールで、いつも集まってひたすらジャムっているんだ。

とてもクリエイティブなセッションだよ。そこで生まれたものをジャックは何かしらの形へと発展させていき、それらはヴルフペックの曲になるものもあれば、彼のソロ・ワークや、“Vulfmon”プロジェクトの曲になっていくものもあって……。

———そのなかに今作『Clarity of Cal』につながるアイディアがあったんですね。

たくさんあったよ。そうやって新しくできたものと、それ以外にも前から温めていた曲もあったね。僕らはみんなが離れた場所に住んでいるからDropboxの共有フォルダに曲のデモをためているんだけど、テオ・カッツマン(g,vo,k,etc.)が書いた「Tender Defender」は3、4年前からそこにあった曲なんだ。多くの曲は録音の数ヵ月前に生まれたものだけど、何年もかけて作った曲もあったということだね。

——今作には2011年の楽曲「Beastly」のセカンド・バージョンとなる「New Beastly」も収録されていますね。

ジャックが温めていたアイディアさ。ヴルフペックの初期へのトリビュートで、ちょっと昔の僕らに戻った曲をやろうと思ったんだ。ちなみに今作の準備のためにバンドで集まってリハーサルできたのはたった1日だけだった(笑)。5日間あった公演の初日の前日にバンドでリハーサルをして、ちょっとした仕上げをしたんだ。

——今回からバンドに全面参加となったジェイコブがキーパーソンであるのは間違いないようですが、彼はどのようにバンドに関わっていますか?

ヴルフペックには作曲のやり方が複数ある。ジャックとテオでやるときもあれば、コリー・ウォン(g)がアイディアを出してジャックが仕上げることもある。でも最近効果的なのはジャックとジェイコブが一緒になり、ジャックが音楽を、ジェイコブが歌詞とメロディを担当するやり方だ。ジェイコブは素晴らしい作詞家で、フックの作り手でもあるんだ。

——今作はライヴ・レコーディングによるアルバムでした。この形式になったのは、どういう背景がありましたか?

僕らはいつも年に一度集まってレコーディングするんだけど、そのときにライヴを2〜3本やるのが恒例なんだ。今回は“レコーディングとライヴを一度にやったら?”というアイディアが出て、それがすごくしっくりきた。メンバーの多くが今や多忙で、特にコリー・ウォンはツアーで飛び回ってるからね。ジャックが最初にライヴ・レコーディングを試したのはフィアレス・フライヤーズで、ニューヨークの公演から生まれたアルバムのエネルギーがすごく良かった。それで“ヴルフペックでもやってみよう”という話になった。もちろん緊張はあったけど、特別な瞬間を捉えられたと思うよ。

——ライヴ・レコーディングとは思えない、素晴らしいクオリティの演奏ですよね。

観客にとっても“今観ているこの瞬間がアルバムに入るかもしれない”というのは、かなりクールな体験だったはず。スナーキー・パピーのスタジオ・セッションにも近いけど、僕らはそれをもっと大きなスケールでやった感じだね。インスピレーションを得るためでもあったし、実務的な面もある。ジャックは調整役としても優秀で、“みんな飛行機で集まってくれ。1週間で数回ライヴやってアルバム録って、あとはそれぞれの現場に戻ろう”って言ってくれたんだ。

——今回、チャールズ・ジョーンズ(vo,k)がアルバムに全面参加していたのも嬉しかったです。彼はなぜ参加することになったのですか?

いい質問だ! ウッディー・ゴス(k)やジョーイ・ドーシック(vo,sax,etc.)も素晴らしいオルガンを弾くけど、チャールズ・ジョーンズのプレイはまさに唯一無二だ。加えて、驚異的なシンガーでもある。僕は彼のことをヴルフペックにおける、“ビートルズにとってのビリー・プレストン(k)”のような存在だと考えているよ。

——ゴスペルの要素をバンドにもたらした存在でもありますか?

そうだね。彼は70年代のゴスペルや、あの時代のミュージカル作品的な要素を持ち込みたいと思っていたんじゃないかな。70年代には、バーナード・パーディ(d)やスタッフのメンバーは、ミュージカルやサウンドトラックの仕事もしていた。チャールズ・ジョーンズはそういった要素をもたらし、より壮大な、僕らだけでは不可能だったカラーとレイヤーを与えてくれたんだ。

——1日のリハーサルで11曲を完成させたというのは驚異的なスピードですが、それにしては演奏やアレンジ、ハーモニーなどが完成されすぎています。まさに往年のリズム・セクション、ファンク・ブラザーズのような仕事ぶりですが、どのようにして 短時間で曲を完成させたのですか?

ヴルフペックは君が言うように、ある意味ファンク・ブラザーズやザ・スワンパーズ、レッキング・クルーのようなリズム・セクション集団として始まった。だからみんなの演奏はとても正確で、プレッシャーのなかでもうまくやれる。超短期間でスタジオに入って曲を学び、アレンジしてレコーディングするという流れに慣れているんだ。そして僕らはそれに加えて、生粋のライヴ・パフォーマー集団でもある。コンサート体験の大切さを噛み締めながら育ってきたんだ。だから、“録音物としての素晴らしさ”と“良いパフォーマンス”を両立させるために、頭脳をフル回転させたよ。

——今作は「In Real Life」がアース・ウィンド&ファイアーのようであったり、また「This Is Not The Song I Wrote」がスティーリー・ダンやドゥービー・ブラザーズなどのAORのようであったりと、過去の偉大なバンドたちへのオマージュも感じられました。

その通り! 僕らの初期の頃、ご存知のように、ジャック・ストラットンはファンク・ブラザーズやザ・スワンパーズだけでなく、ミーターズやほかのリズム・セクションたちにもオマージュを捧げていた。バンドの活動初期には60年代後半に目を向けていたけど、そのあとは70年代後半や80年代に目を向けるようになったんだ。マイケル・マクドナルド(vo)と一緒に演奏するという、とても刺激的な瞬間が6、7年前にあったよ。フェスティバルのセッション企画でのことなんだけど、特別ゲストとして参加してくれたんだ。それで“ドゥービー・ブラザーズと演奏したらこんな感じか!”という、実に非現実的な体験ができたんだ。

——夢のような時間ですね。

あの時代のAORには何か特別なものがあるよね。僕らはスティーリー・ダンの大ファンでもあるんだけど、彼らへのオマージュのアイディアが「This Is Not The Song I Wrote」へとつながっていった。そしてこの曲の歌詞のテーマである、“2025年にヒット・レコードを作るとはどういうことなのか?”、“TikTokやバズるものが求められる時代に生きるとはどういうことなのか?”ということを考えているジャックたちにも脱帽だよ。

——「In Real Life」でアース・ウィンド&ファイアーにオマージュを捧げることになったのは、現在の8人編成のヴルフペックが複数のシンガーを擁しているのも理由のひとつでしょうか?

ジャックが“今のヴルフペックには素晴らしいヴォーカリストが揃っているから、アースのようなグループ・ヴォーカルをやってみないか?”と言い出したんだ。アントワン・スタンレー(vo)はそれが得意だし、ジョーイとテオはとても正確なシンガーだからやってのけることができた。ライヴ・レコーディングで一番難しいのは、シンガーがプレッシャーにさらされてしまうことだと思うけど、彼らは素晴らしかった。バークレーで1日2回公演を3日間こなし、2日ほど休んでからロサンゼルスでは1日1公演を2日続けて行なう、というチャレンジングなスケジュールだったからね。

“シンプルなセットアップ”は僕の信条だね。

——今回のライヴ・レコーディングで使ったベースは、初代ジョー・ダート・ベースですか?

スターリン・バイ・ミュージックマン(以下、スターリン)のジョー・ダート・ベースを使ったよ。僕の最初のシグネチャー・ベースはミュージックマンによるカリフォルニア製のものだった。でもジャックと僕は最終的にスターリンによる手頃な価格のベースを作るというアイディアを提案した。それが完成して、初めて弾いたときは信じられなかったね。

とても美しく作られた楽器なのに、たったの400ドルだったんだ。とても誇らしく思えたし、頻繁にプレイするようになった。そしてこのベースに馴染んでいき、ついにはこれでツアーを回るようになった。今や毎日弾いているよ。このモデルはインドネシアで低コストで作られたものだけど、最終的にはカリフォルニアでセットアップと検品が行なわれるんだ。

——あなたのシグネイチャー・ベースはI、II、IIIとありますが、ご自身ではどのような使い分けをしていますか?

曲によって持ち替えている。ジェームス・ジェマーソン的なプレイをする曲では、PBスタイルのIIIを使う。ディスコやシック(Chic)っぽい曲をやるときにはハムバッキング・ピックアップを備えるⅠを選ぶし、JBタイプのIIはアース・ウィンド&ファイアーっぽい曲やスラップ系のプレイのときに選んでいるよ。でもライヴでは、1本のベースを持ち替えずに弾き続けるのが好き。だから、大抵の場合はⅠを使っているよ。

——それぞれに、母体となったベースはありますか?

ⅠはジャックのCarlo Robelliっていうスティングレイのコピー・ベースを元にしていて、IIは僕が長年所有しているフェンダー・ジャズ・ベース、IIIはジャックのプレシジョン・ベース・ジュニアを元にしているよ。

——ジョー・ダート・ベースは人気で、いつもすぐにソールドアウトしていますよね。

それでいうと、本当に嬉しいことにジョー・ダートI、II、IIIをスターリンから発売することになったんだよ。4月1日から5月末までの2ヵ月間にオーダーされた数だけ生産・販売する予定だ。今後は、毎年同様に1〜2ヵ月の期間限定でベースを販売したいと思っている。今回は3本を同時にしかも低価格で販売できる初めての機会だから、とてもワクワクしているよ。

——それは朗報です! アルバムの話に戻すと、録音に関しては今回もエフェクターは使っていないのでしょうか?

いつも通りだ。今回はスターリンのジョー・ダート・ベースを、チューナー・ペダルだけ通してDIに直接つないでいる。アンプはマークベースだけど、キャビネットにマイクは立ててすらいなくて、コンソールに直接つないでミックス・エンジニアにすべてを任せたんだ。

ヴルフペックのサウンドのほとんどはこの方法で作っている。クリーン・サウンドだ。あとはミックスの段階でVulf Compressorやチューブ系のプラグインを使ってウォームなものにしたり、音圧を上げたり、調整を加えている。

——フラット・ワウンド弦をはじめ、ベースのセッティングや弾き方も、あなたの独自のサウンドに大きな役割を果たしています。

そうだね。“サウンドは指に宿る”という格言があるように、僕はシンプルなセットアップが好きなんだ。そして、僕のベース・サウンドはミュートやゴースト・ノートが特徴になっていると思う。フランシス・“ロッコ”・プレスティア(タワー・オブ・パワー)のようなミュートされた16分音符でのプレイや、バーナード・エドワーズ(シック)のようなディスコ・ベースはその一例だね。

彼らの時代ってかなりシンプルなセットアップで、フェンダーのベースをダイレクトにつなぐか、アンペグの真空管アンプを通すかってくらいだった。“シンプルなセットアップ”は僕の信条だね。

——その時代へのリスペクトなのですね。

そう。それから、フラット・ワウンドの弦は特に古いものほど、ミッド・レンジに温かみと硬質なサウンドが両方宿っている。僕の好きな“バイト感”(「歯ごたえ」に近いニュアンス)があって、特にディスコっぽい音楽にはそのフィーリングがとてもマッチするんだ。ミュージシャンなら誰しも“自分らしい音”を追い求めるものだけど、僕はこういうスタイルのなかで、自分のシグネイチャー・サウンドを見つけることができたんだ。

——ヴルフペックがプラグイン・メーカーのGoodhertzと共同開発したVulf Compressorも、その一翼を担っていますか?

今作に関しては、あれを使ったかどうかはミックス・エンジニアに聞かなきゃわからないかな(笑)。今回はジャック・ストラットンがミックスを担当していないけど、彼はこれまでVulf Compressorを多用してきたはずだ。ジャックは昔から、ビデオ制作、レコーディング、編集、ミックス、マスタリングまで、全部自分でやっていた。マスタリングを外部に頼むことはあっても、それ以外は基本的に彼の手によるものだったんだ。でも今は、それぞれのプロセスを任せられる信頼できる人たちを見つけて、だからこそ、ジャックは楽曲制作やバンドのヴィジョンを描くことに集中できるようになったんだと思う。

▼ インタビュー後篇に続く ▼

『Clarity of Cal』のグルーヴ解説と

日本への特別な想い

◎Profile

ジョー・ダート●1991年4月18日、米国ミシガン州出身。幼少期からアース・ウィンド&ファイアーやタワー・オブ・パワーといったストレートアヘッドなファンク・ミュージックに傾倒する。ベースは7〜8歳の頃に弾き始め、中学では学校のジャズ・バンドに参加。その後、ミシガン音楽大学に進学し、ヴルフペックのメンバーと出会う。2011年に結成されたヴルフペックは、ロサンゼルスを拠点に活動するミニマル・ファンク・バンド。3月4日には、前作『Schvitz』から2年3か月ぶりとなる6枚目のフル・アルバム『Clarity of Cal』を発表。さらに今年の夏には初来日も決定しており、FUJI ROCK FESTIVAL’25で2日目のヘッドライナーを務める。

HP

Vulf Records/配信