PLAYER

UP

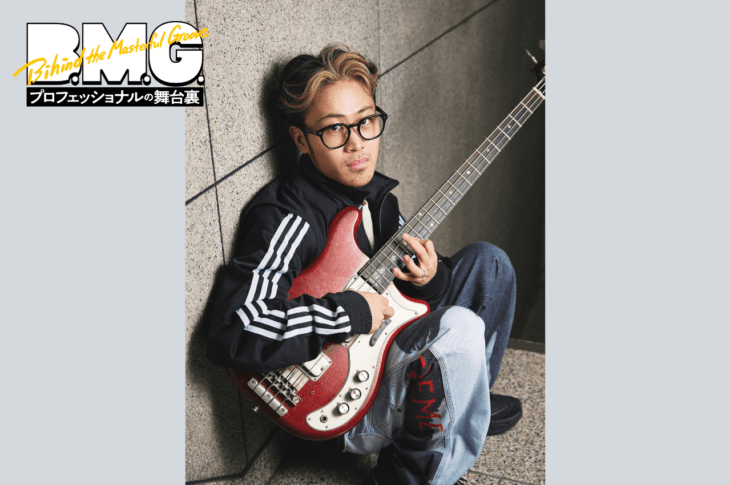

INTERVIEW – タイラー・ハイド[ブラック・カントリー・ニュー・ロード]

- Question:Shutaro Tsujimoto

- Translation:Tommy Morley

- Live Photo:Mark Allan

- Artist Photo:Rosie Foster

UK新世代ポスト・パンクの筆頭が

早くも提示した大胆な更新

ブラック・ミディ、シェイム、スクイッドなど、近年ポスト・パンク新世代バンドたちの活躍が目覚ましいイギリス・南ロンドン。昨年発表したデビュー作『For the firs time』が、2021年のベスト・アルバムのひとつとして各方面から評価され、全英チャート初登場4位の快挙を達成するなど多くの熱狂的なレビューを受けた男女混合バンド、ブラック・カントリー・ニュー・ロード(以下BC,NR)もそのシーンの中心にいるひと組だ。そんな彼らが、前作から約1年後となる2022年2月4日に早くも2ndアルバムをリリースする。ポスト・ロック、ポスト・パンク、伝統音楽のクレズマー、フリー・ジャズ、ノイズなどを融合させたサウンドで衝撃のデビューを果たしたBC,NRは、今作ではその独特な混合をさらに発展させ、初期アーケード・ファイアなどの高揚感ある大所帯インディ・ロックの方法論も取り入れながら唯一無二の音世界を作り上げている。今回はベーシストのタイラー・ハイドをキャッチし、新作『Ants From Up There』の制作過程やベース・プレイ、そしてクラシック・ギターが基盤にあるという彼女のプレイヤーとしてのルーツに迫った。父親にアンダーワールドのカール・ハイドを持つタイラーは、幼少期から日本にも何度か訪れていたようだ。

私たちは誰ひとりとして

ポスト・パンクにハマってきたわけではなくて。

──デビュー・アルバム『For the first time』から1年も経たずに2ndアルバム『Ants From Up There』を発表ということですが、なぜここまでハイ・スピードでのリリースが実現したのでしょうか?

ペースが速いように見えるかもしれないけど、ライヴをするはずだった期間が丸ごと空いてしまったから、アルバムの制作にはかなりの時間をかけてきたというのが実際のところで。前作を作った時点ですでに今回の曲がいくつか存在していたというのもあって、完全に最近の作品という感じでもなかったりするんだよね。

──今作はデビュー作から短いスパンでのリリースにも関わらず、前作とは大きく異なるサウンドを聴かせている点にも驚かされました。ポスト・パンクの要素が減って、クラシック音楽やクレズマーなどの伝統音楽の要素が色濃くなったと感じています。新作の制作にあたってのコンセプトはあったのですか?

私たちは“自分たちらしさのある曲”を作りたいと常に思っていて、自分たちが聴いてきた音楽に近いものを作ることを目指してきた。前作は自分たちのアイデンティティを追求する作品になったという側面があると思うけれど、実のところ私たちは誰ひとりとしてポスト・パンクにハマってきたわけではなくて。もちろん10代の頃に少しくらいは聴いたかもしれないけど、それが核となったわけではない。私たちはインディ・ロックやポップが好きなキッズの集まりというのが本当のところで、それが感じられるものに今回近づけたと思っているわ。

──例えば今作の制作にあたっては、具体的にはどんな音楽からインスパイアされましたか?

制作に入る前はアーケード・ファイアの初期の作品をたくさん聴いていて、特にアルバム『Funeral』(2004年)はヘビロテ状態だった。それ以外で“特にこれ!”っていうのは難しいけど、私たちは大抵ポップ・ミュージックを聴いていて、そのことはこのアルバムの構成やフォーマットに影響を与えていると思う。

Beat Records / NINJA TUNE

BRC685

──BC,NRは南ロンドンのライヴハウス“ウィンドミル”での活動など、ライヴを重要視してきたバンドだと思います。1stアルバムはライヴ・レコーディング形式で録音したそうですが、今作でも同じ方法で録音したのでしょうか?

今回は前作以上にライヴに近い形でレコーディングをしていて、ダビングもゼロではないけど、ほとんどなかったと思う。時折り7人以上の厚みがあるように聴こえるオーケストレーションもあるけど、すべてが同じ空間でライヴで起きたことだった。

──コロナ禍においてオーディエンスを目の前にプレイする機会が減ったことは、曲作りやアレンジにも影響があったのでしょうか?

それはあったと思う。あと、ソングライターとしてのレベルを上げる必要にも駆られたわね。オーディエンスを前にプレイすれば彼らにその楽曲の良し悪しを教えてもらえたけど、今回は自分たちだけで曲と向き合い自問しなければならなかったし、すべて意味や目的を持ったものにさせなければならなかったから。でも結果的には、そのプロセスを経てアルバムはさらに良いものになったと思うし、お互いを信じ合ってメンバー間の理解を深められたと思っていて。アルバムの質だけでなく、ミュージシャン、ひいては人間としての成長も得られたような気がしている。

──レコーディングは、ワイト島に3週間滞在して行なったそうですが、どんな経験になりましたか?

レコーディング自体は10日くらいで行なって、残った期間でミックス作業をしていて。3週間ですべてを行なうなんて計画は、振り返ってみると“やるべきじゃなかった”って思っているけど(笑)。レコーディングが終わったら一度手を止めて、フレッシュな耳にしてから、次のプロセスに進むべきよね。ミックスってかなり根気が要る一方で、退屈な作業でもある。注意深く耳を傾けて何度も聴き返さなくてはならないし、これは狂気の作業だから。ある意味、そのことを身を持って知れたっていうのは良い失敗体験だったかな(笑)。でも海を越えた場所でレコーディングするという経験は、日々の生活から自分たちを切り離して音楽にしっかりと向き合わせてくれた。楽しくて素晴らしい経験になったし、最高の天気の下ではイタリアくらいの遠方で過ごしているみたいだった。たまに料理やサッカーも楽しみながら音楽に没頭していて、このサイクルを過ごせたことでヘルシーかつクリエイティブなエネルギーに溢れた状況を楽しめたわ。