PLAYER

UP

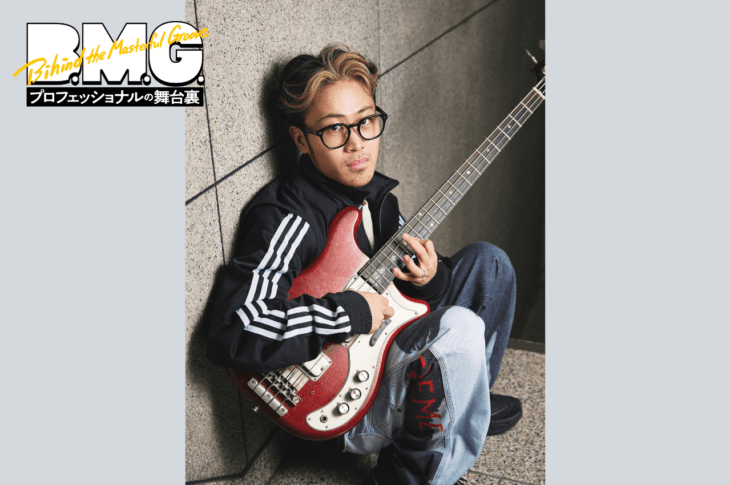

INTERVIEW – 林幸治[TRICERATOPS]

- Interview:Koji Kano

- Photo:Michiko Yamamoto

リスタートして刻み続ける、ポップ・ロックの形容詞

2022年にデビュー25周年を迎えたTRICERATOPSが、前作から実に7年4ヵ月ぶりとなる12th作『Unite / Divide』をリリースした。上質なポップ・ロックを届け続ける彼らは、この間にバンド活動を一時休止させ、各々がバンド外の活動に向き合った。今作はその足跡とともに、彼らの新たな決意を感じられる一枚だ。“納得いくものが録れた”と語るベーシストの林幸治は、どこまでも忠実なグルーヴを奏で、前作から飛躍した多彩なベース・アプローチを展開し、アンサンブルの根幹を担っている。活動休止〜再開の裏側に迫るとともに、楽曲制作方法の変化がもたらしたという、林のベース・プレイの進化について聞いた。

特に打ち合わせをしなくても、

楽器を持って3人が集まった瞬間にTRICERATOPS になる。

――今作『Unite / Divide』は前作から7年4ヵ月もの期間が空きました。この間2枚のシングル・リリースがあったものの、実質活動をストップさせていた期間もありましたね。この期間はバンドにとってどのようなものだったのでしょうか?

いろいろあって、メンバーが同じだけの情熱を持って同じ方向を向いているのかどうかを考える必要があったんです。それで一度バンドとしての活動を止めたんですよ。実際に活動を休止させていた期間は2、3年くらいでしたけど、(和田)唱(vo,g)はソロ、(吉田)佳史(d)はサポートと、各々に活動をやっていましたね。

――活動休止期間には林さんも菅原龍平さんとのユニット、Northern Boysや、深沼元昭さんのサポートなど、精力的に活動していましたね。バンドをストップさせたのにはこういったバンド外の活動をするという思惑もあったのでしょうか?

それはなかったですね。とりあえず僕らのなかでのバンドに対する思いというか、今の状態ではバンドはやりたくないっていう考えがあったので、一旦ストップさせることにしたんです。

――その後、2020年10月16日のライヴ“THREE HORNS IS BACK 2020”から再始動したわけですが、このときはコロナ禍の真っただ中でしたよね。あえてこのタイミングで再始動に踏み切ったのにはどういった思いがあったのでしょうか?

活動を止めたときから、2020年ぐらいには活動を再開させるっていうイメージは僕的には持っていたんです。ただ、そんななかでコロナ禍になって普通には活動ができなくなって、“2020年にはまたやるぞ”とは思っていたけど、それに向けてメンバーで話すことも全然なかった。ファンの人たちにも活動を再開してまた戻ってくる、みたいな話はしていたので、なんとかしなきゃと思って、唱や佳史に直接電話して今思っていることを共有し合ったり、こんなこと、あんなことをやろうよっていう提案をして徐々に動き始めたって感じですね。

TRINITY ARTIST/TTLC-1017

――なるほど。再始動のきっかけとなる出来事はあったのですか?

まず(2020年)7月21日の僕らのデビュー記念日に、何かサプライズをやろうということで、YouTubeで配信ライヴをやったんです。全部はそこからですね。やっぱりみんなそれぞれがいろんな思いや不満を抱えていたので、そういったものをすり合わせつつ、新しい活動方法を3人で話し合いました。そのとき話したことはまだ全部はできていなくて、まだまだこれからなんですけど、腹を割って話し合ったことがきっかけでまた動き出すことができたと思います。

――TRICERATOPSとして久しぶりにメンバーで音を合わせたときのことは覚えていますか?

すごく楽しかったなっていうのは覚えています。それと同時に、特に打ち合わせをしなくても、楽器を持って3人が集まった瞬間にTRICERATOPS になるっていうことを改めて実感しました。何年かぶりに3人で集まったのが、Mr.Childrenの桜井(和寿)さんのスタジオで、“Quattro Formaggi(桜井和寿+TRICERATOPS)”という僕らと桜井さんの4人バンドでレコーディングしたとき。『TRIBUTE TO TRICERATOPS』に入っている「ラストバラード」を録ったときでした。

――2022年はTRICERATOPSデビュー25周年イヤーでもありますね。そこに合わせて今作のリリースの照準も合わせていたように思うのですが、制作はいつから始まったのですか?

正直デビュー25周年ということはあまり気にしていませんでした。制作は2021年の5月頃から、予算とかスケジュール、必要な人員を僕がまとめていく形でスタートしていきました。以前はスタジオにエンジニアを呼んでプリプロをやったりしていたんですけど、コロナ禍だったり、予算的なことも考慮してLogicを買って初めてバンドで宅録での楽曲制作を導入したんです。ギターとヴォーカルだけのデモ音源を唱から送ってもらって、そこにベースとドラムを重ねて送り返す、っていうのを何度か繰り返して曲を作っていったんですけど、これが結構いい感じで、新しい発見でもありました。

――コロナ禍を踏まえて、バンドでの曲作りの方法も新しいものになったと。

ええ。このやり方は今までにやったことなかったですから。スタジオでみんなで合わせながらだと、いい感じのベース・ラインがすぐに思いつかなかったりしますけど、ひとりで家で考えているとすぐ思いつくときもあれば、3、4日経ってからいいフレーズができあがったりと、時間的な余裕もできるので、そういう意味ではベース・ラインは作りやすかったですね。

――今作での林さんのベース・プレイは、前作と比較するとより尖っているというか、プレイに幅広さと多彩さが加わった印象を持ったのですが、そういった制作過程の変化も影響しているということでしょうか。

そうかもしれないですね。今作は宅録を導入したこともあって、ベース・ラインを練りに練れた感じは自分でもしていて。楽曲の最後の詰め作業は3人で唱の家に集まってやったんですけど、アンサンブルの細かいバランス感とか、目立たせるパートと引っ込めるパートをそれぞれ吟味して作り込んでいったので、そういった部分も大きいのかなと思います。

▼ 続きは次ページへ ▼