PLAYER

UP

REITA(the GazettE)、一周忌に寄せて──本誌最後のインタビューとともに振り返る軌跡

- Interview:Koji Kano (Bass Magazine)

2024年4月15日に、the GazettEのベーシスト・REITAさんが逝去してから、1年が経ちました。

唯一無二の存在感、低音に宿る鋭さと繊細さ。その音と言葉はいまも多くのファンの胸に生き続けています。ここに再掲載するのは、2022年末、the GazettE結成20周年を記念して語ってくれた、『ベース・マガジンWEB』でのREITAさんの最後のインタビュー。バンドと自身の20年の歩み、そしてベースという楽器への想いを真摯に語ってくれた貴重な記録です。

一周忌に寄せて、その言葉とともに、彼が遺した音と精神を改めて感じていただければと思います。

研ぎ澄まされた重低音は、20年の“重み”の証。

2022年に結成20周年を迎えたthe GazettEが、CD3枚組・全47曲という大ヴォリュームのベスト・アルバム『the GazettE 20TH ANNIVERSARY BEST ALBUM HETERODOXY-DIVIDED 3 CONCEPTS-』をリリースした。各ディスクにはメンバーの選定による、バンドの歴史を総括する“20年の証”とも言える楽曲群が収録されており、それらはこれまでのバンドの歩みと進化を物語っている。ベーシストREITAのプレイに耳を寄せれば、“ヘヴィ化”するバンド・サウンドのなかで的確に意識を変えつつ、アンサンブルの根底を支え続ける足跡が確かに感じ取れるだろう。ここではREITAに20年にわたるバンドの歩み、そして自身のベース・プレイの遍歴を振り返ってもらった。

「Filth in the beauty」を出したあたりのサウンドが今の基礎を作った。

――まずは結成20周年おめでとうございます。20周年を迎えた今の率直な心境から教えてください。

ガムシャラにやってきた結果、気づいたら20年って感じではあるんですけど、改めて“20年”という数字を口に出すと“あぁ、長いことやっていたんだな”って感覚になります。でも体感としては20年っていう感じはしていないんですよね。短く感じるというか、5年くらいしかやっていないような感覚でもあって(笑)。

――“あっという間だった”ということですね。とはいえ20年続けられるバンドってなかなかいないと思います。続けられた要因をどう考えますか?

うーん……メンバーみんなのなかに“常に最前線にいたい”って気持ちがあったからだと思います。大体どのバンドも20年と言いながらも活動休止している期間があったりしますよね。でも俺らはずっと走り続けたい、休みたくないっていう気持ちをメンバー全員が持っていた。それが大きかったと思います。

――結成20周年を記念したCD3枚組のベスト・アルバム『the GazettE 20TH ANNIVERSARY BEST ALBUM HETERODOXY-DIVIDED 3 CONCEPTS-』には、全47曲が収録されていて、それぞれ“SINGLES”、“ABYSS”、“LUCY”と銘打たれていますが、それぞれのコンセプトと選曲について教えてください。

“SINGLES”に関しては単純にシングルを出した順に集めた内容になっています。もちろんこの一枚だけをリリースするってパターンもありましたけど、俺らのなかで“それだけだと愛着が湧かないね”って意見が出たんです。だからそれに加えて、以前に“ABYSS”はミドル・テンポでディープな曲、“LUCY”は激しいラウドな曲ってコンセプトでライヴをやっていた時期があったので、そこからヒントを得て、“ABYSS”と“LUCY”というコンセプトで楽曲を選んでみました。

この3枚にすることで、シングルで出しているバンドの顔と、本来持っているライヴの顔の両方が出せて、一番the GazettEをわかってもらえるんじゃないかと思ったんです。

――“ABYSS”と“LUCY”はそれぞれのセットリストから選りすぐりの楽曲を選んだと?

そういうことですね。“今、ABYSSとLUCYのライヴをするならどの曲を演るかな”って話しながらみんなで選んでいきました。

――今回は“SINGLES”の選曲をもとに、the GazettEの20年とREITAさんのベース・プレイの遍歴を紐解いていこうと思います。まず一曲目の「Cassis」を聴いてみると、改めてバンド・サウンド、そしてベース・プレイの進化を実感しますよね。

うん、感覚的にフレーズとか音質が若いなーって思います(笑)。比較的シングルの曲でやっているベース・プレイはシンプルなものが多いんですよ。今でも初期の曲をライヴで演奏することがありますけど、今にも通じている部分は確かにあるので、弾いていてもそこまで違和感は感じないですね。

――「Cassis」が収録されている2ndアルバム『NIL』(2006年)までは、メロディアスかつポップな楽曲が多く、ベース・プレイもメロディとリンクするような中音域でのフレージングが多かったように思います。

そうですね。最近はギターとユニゾンするフレーズが多いんですけど、当時は今みたいなローAチューニングとかではなかったし、メロディを弾くようなプレイが多かったので、中音域を出さないとフレーズが浮いてこなかった。“下を支えるだけじゃダメだな”って考えもあったし、あとは単純に自分が前に出たいって若さもあったりとか。

――ちなみにこの当時のチューニングは? ベース・サウンドも比較的クリーンですが。

この頃は全弦一音下げですね。まぁ当時はレコーディングの環境も今とは全然違って、2畳ぐらいの一日4万円とかのスタジオで録っていたんです。しかも時間も21時くらいまでしか音が出せない、みたいな(笑)。だから時間も限られていたし、音作りにも限界があった。

それに当時は何種類もアンプを持っているわけじゃなかったから、アレコレ試す時間も機材もなかった。ベースは一本のみ、アンプは当時持っていたアンペグかマークベースだけでレコーディングしていたので、曲に合わせた機材選定ができなかったんですよね。

――若手時代の貴重な苦労話、ありがとうございます。続いて「Filth in the beauty」や「Hyena」などを筆頭に、『STACKED RUBBISH』(2007)では一気にサウンドがブレイク・ダウンを用いた重厚かつハードな方向性に移行しましたよね。ここはひとつのターニング・ポイントとも思うのですが、この当時をどう振り返りますか?

実際に俺もこの時代はターニング・ポイントだと思っていて、「Filth in the beauty」を出したあたりのサウンドが今も生きているというか、今の基礎を作ったのはその頃だと思います。大きいリズムで乗れるような曲が世間のトレンドになっていたし、俺らもそれを求めて縦ノリのリズムを狙っていた部分があったんですよね。

――この当時はメタルコアやスクリーモといったサウンドが台頭してきたタイミングでもありましたが、そことの関連性は?

明確にそれを狙ったって意識はないんだけど、当時はリンプ・ビズキットやリンキン・パークあたりを聴いていた時期でもあったので、そういう縦ノリの感じをファンの人に感じてほしいって思惑はありました。だから90年台後半以降のニューメタルを意識していないつもりでも、どこかにそういう意識があったのかもしれませんね。

――チューニングはローBまで下がったと思いますが、こういったヘヴィ・サウンドになると、ベースにもまた違ったプレイが求められたと思います。それらは現在のバンド像や自身のプレイにも通じている部分なのでしょうか?

おっしゃるとおり当時のチューニングはローBで、ベースはESPの白いシグネイチャー・モデルを使っていました。この頃はサウンドに厚みを加えるプレイが増えてきて、『STACKED RUBBISH』のレコーディング以降、一気に機材が増え始めたんですよ。

いろいろな選択肢が欲しくて毎月のようにベースを買っていました(笑)。当時の曲調は、今、バンドで目指しているものとブレていないように思うし、自分が出したい音、置きたいベースの位置という意味でも当時の経験則は大きいと思います。

当時はローAの音作りをわかっていなかったんでしょうね。今では逆にローAじゃないとしっくり来ない感じになりましたけど

――「VORTEX」や「Red」などが収録されている『TOXIC』(2011年)からは、ギター/ベースともにローAチューニングを採用していますね。これは思い切った決断でもあり、一気にベースの方向性やプレイの考え方が変わったタイミングだったと思います。

ローAチューニングの曲は麗(g)が持ってきたと思うんですけど、正直最初は、“Aかよ……”って思いましたね(笑)。俺以外のメンバーは打ち込みベースで曲を作るんですけど、それだったらローAの音だって普通に鳴るじゃないですか? でも実際に生で弾くとキツい部分もあって最初は大変でした。

特に激しい曲を弾いていると正直何を弾いているのかわからないので、レコーディングのテイクも良いのか悪いのかわからなくなってくる。でも当時はローAの音作りをわかっていなかったんでしょうね。今では逆にローAじゃないとしっくり来ない感じになりましたけど、当時はとにかく慣れるのが大変でした。

――この当時は、ピックアップにバルトリーニを搭載した35インチのモデルを使い始めたタイミングだったと思います。これはヘヴィ化するバンド・サウンドに対する、機材からのアプローチだったということ?

まさに。いかに的確にローAの音を鳴らすかっていうところで、ESPさんに新たにレッド・カラーのスーパー・ロング・スケールのモデルを作ってもらったんです。ヘッドにテンション・バーを付けて角度を出したり、ブリッジは裏通しにできるようにしたりとか、できる限り弦のテンションを稼ごうとしていました。

それまでのJBスタイルが一番馴染み深くて好きではあったんですけど、それだとよりヘヴィさを出すには難しい部分があった。それでピックアップを変更したローA仕様のモデルを作ってもらったんです。

――4弦ベースに5弦ベースの2〜5弦を張っていたと思うのですが、最初から5弦ベースを使うという選択肢はなかったんですか?

正直、タイミングを見失ったなと思っていて(笑)。当時は“ベースは4弦だろ”っていう頑固な部分があったんですよ。“5弦は邪道”みたいな。5弦を使っていた時期もあったんですけど、1弦を張っていなかったりとか、変なこだわりを出してましたね。

だから今となっては、あの頃に5弦に慣れておけば良かったなって後悔もあるんですよね(笑)。でも5弦ベース自体はたくさん所有しているので、いつか5弦になるときが来るかもしれませんが。

――なるほど(笑)。『TOXIC』には「PLEDGE」といった初期を彷彿させるメロウな楽曲もあったりと、ヘヴィさを演出するベース・プレイだけでなく、楽曲に合わせた多彩なアプローチが展開されていますね。

『TOXIC』を出すときは東京ドーム公演が控えていて、立て続けにシングルをリリースしていたんです。だから必然的に“シングル=アルバムに入る”と考えると、バランスとしてヘヴィな曲だけにはできない。だから結果としていろいろなタイプの曲が入ったんですけど、おかげで自分のベーシストとしての引き出しは増えたと思います。

――7th作『BEAUTIFUL DEFORMITY』(2013年)を発売した2013年には初のワールド・ツアーも実施しましたよね。ここでの経験を振り返るといかがでしょう?

ワールド・ツアーの経験は本当に大きかったです。俺は昔からやりづらい環境であればあるほどライヴに燃えるタイプなんですけど、海外のライヴハウスって日本みたいな良い環境じゃない場合も多いですよね。だからそういう心構えでやってきたのが海外でも生きたと思うし、そもそもベーシストってアタフタしたらカッコ悪いと思うんです。

“いつでも余裕だぜ”みたいな心構えというか、そういうのが大事だと思っています。あと海外だと初めてライヴを観ていただく人ばかりなので、昔ライヴハウスで対バン・イベントに出ていた頃を思い出しました。“あのへんの人たちがノリ始めたぞ”みたいなものは初期に似た感覚で懐かしさもありました。

――「UGLY」からもわかるように、2015年の『DOGMA』以降、一気にメタルコア/デスコアのテイストを含んだ、ラウドなアンサンブルに移行しましたよね。同じくベース・プレイにもより“重さ”が求められるようになった?

やっぱりこういった曲調だと、より過激なヘヴィさは絶対に求められる部分。そこは改めてテーマを突きつけられた感じがありました。だから「DOGMA」という曲は難しかったですね。

――さらなるヘヴィさ、過激さを生み出すために、機材やプレイなど、工夫した点や新たに取り入れたことはありましたか?

機材的な面だと、『BEAUTIFUL DEFORMITY』はZON製のベースで録音したんですけど、『DOGMA』では全篇ミュージックマンのスティングレイを使ったんです。

ZONはどのフレットもバランスよく鳴るイメージで、動くフレーズの際には適していると思うんですけど、「DOGMA」みたいにユニゾンが多かったり、ヘヴィに特化した曲だと、スティングレイの“ハム一発”みたいなサウンドのほうが押し出しが強くてアンサンブルでも映えるんですよ。

――なるほど。ちなみにローAチューニングの際に使用している弦のゲージは?

一番太い弦で.130ですね。だからめちゃくちゃ太いわけではなくて、わりと一般的なゲージのものを使っています。

速い曲だと優しく弾いたほうが絶対的に安定して聴こえる。

――“ヘヴィさ”を演出するための“ローA弦の鳴らし方”という面だと、ピッキングも重要な考え方になってくると思います。そこでは何か意識していることはありますか?

ピッキングの強さは曲によって使い分けていて、速い曲になればなるほど弱くピッキングしています。弱いほうが鳴りが安定するというか、弦の鳴りを維持できるんですよ。ミドル・テンポだとある程度リキんでも気にならないんですけど、速い曲だと優しく弾いたほうが絶対的に安定して聴こえる。

それまでのような力加減で弾くと弦が揺れ過ぎちゃってついてこないことがあったので、ピッキングの強弱も大事なんだなってことに改めて気づかされましたね。

――加えてヘヴィ・アンサンブルでは、ギターやドラムのロー感に対応した音作りも必要になってきますよね?

まずギターも同じくロー感を出さなきゃいけない。そうなるとベースの芯の部分がギターのロー感に似てくるから、お互いにかき消しあってしまうんです。それだとバンドとして意味がないですよね。だからもっと下に潜ろうとも思ったんだけど、その下って、真っ直ぐ飛ばないような、もはやただ広がるだけのロー感になってしまうので、そこの見極めはすごく難しかったですね。

バス・ドラムの口径もインチが上がっていって、初期が22インチ、次は24になって、しまいには26になった。だから各楽器のロー感との兼ね合いは一番試行錯誤した部分でした。

――“ギターのロー成分がベースとカブる”という部分に関して、ギターのおふたりと意見を共有し合うようなこともあるんですか?

感覚的に言うと、スペースが空いている分だけ使おうかなって感じですね。ギターのふたりに“ローを抑えてくれ”と言った記憶はなくて、“そこまで出してくるならココに逃げるしかないか”みたいな受け身な感じで立ち位置を見極めています。

“主張するベース”から“支えるベース”に意識が変わっていったなって

自分では思っています。

――2014年には “LOUD PARK 14”、2016年には“KNOTFEST JAPAN 2016”といったメタル・フェスにも出演するようになりましたが、ヘヴィ/ラウド化した背景にはこういったイベントに出演したことも要因としてあるのでしょうか?

大きかったと思いますね。メタル・フェスに出たあとに『DOGMA』をリリースしているし、出演者のいろいろなバンドのサウンドも聴ける範囲で聴きに行ったりして、学びの場ではありましたから。バンドとしてもラウドな方向に向かって行こうっていう明確な意識があったと思います。

――改めてREITAさんのプレイを聴いていると、重厚感を演出するフレージングのなかにも、クリーン・ヴォーカルの箇所ではメロディに合わせた音選び/フレージングを展開していて、ヘヴィ・サウンドであっても楽曲を彩る姿勢を感じるんですよね。

確かにメタルコアのようなサウンドの曲が増えていますけど、俺のルーツとしてはそんなにメタルがあるわけではないので、自然と動くフレーズをやりたくなるというか、多少動いているフレーズのほうが俺にとってはルーツに近いんです。

あとクリーン・ヴォーカルの部分って、ベースの見せ場な感じがするんですよ。だから曲によってはレコーディングのときに“ここ、ベースいらないんだよね”って言われて却下されることもあって。今出ている曲はなんとか通ったってことなんですけど(笑)、なんかこう、ああいうさりげない部分に、ベースって楽器の良さが出るのかなって思います。

――ちなみに現在の音作りは? 今のサウンドはドンシャリではなく、ミドルに芯がありつつも過激なハイゲインのイメージです。

今は基本的に歪みが多めですね。昔は60〜80Hzあたりにロー感のピークを持ってきていたんですけど、今は130Hzあたりがピークになっています。『MASS』(2021年)からそのあたりの帯域を意識して音作りするようになりましたね。

下に行けば行くほど良いと思っていた時期から脱却して、ある程度聴こえやすいローというか、今だとパソコンでそのまま再生する人も多いので、パソコンのスピーカーでも再生されやすいサウンドを意識しています。

――現代のリスニング環境に合わせた帯域の変化ということですね。

スーパー・ローって再生するスピーカーとかイヤホンを選ぶと思うんですけど、もう少し上のローであればだいたいどのスピーカーでもしっかり出てくれる。だからなるべくどのスピーカーで聴いても再生されるローを出すことを意識しています。

――ここまでお話しを聞いてきましたが、改めてバンド・サウンドの変化と自身のベース・プレイ/サウンドの遍歴を振り返ってみていかがしょう?

初期の頃はステージングもフレーズも前に出たくて仕方がなかったというか、とにかくベースを前に感じさせたかった部分があったんですけど、時代を重ねるごとに、だんだんうしろで感じさせたいって思うようになったんです。

その感覚は「Filth in the beauty」ぐらいから特に顕著になってきて、ステージングも昔はしょっちゅう前に行っていたのが、キャビネットに張り付くタイプになったりとか、そういう部分も変化した。“主張するベース”から“支えるベース”に意識が変わっていったなって自分では思っています。

――自身のなかでそういった意識改革があったということですか?

うーん……出てくる曲がそうさせたのかもしれないですね。やっぱりラウドでユニゾンする曲が増えてくると、“ベースで支えるしかない”って思う部分もありましたから。でも今となってはそういうベースのほうが理想だし、20年やってくるといろいろと大人になる部分もあるということですかね(笑)。

――最後に、結成20周年を迎えたバンドが見据える今後の展望を教えてください。

止まることなく、また気づいたら“30周年ですね”って言われるように、ずっと最前線で戦っていきたいと思います。やっぱり大御所になってくると皆さんライヴの回数が減って、年に数回大きいところで演るって感じになるバンドも多いじゃないですか。

でも俺らはタイプ的にそっちは向いていないと思うんです。泥臭い感じで、もちろん大きいところでも演りたいけど、ちゃんとツアーをやって全国をまわり続けたいなって、そういうバンドであり続けたいたいなって思います。

――では、ベーシストとしては今後どのようなプレイをしていきたいと思いますか?

俺が常に自分自身に求めているものって“安心感”なんですよ。“彼がうしろで弾いていれば安心できるよね”っていう部分を確立させたいと、特にここ数年は思っているので、まだまだ未熟な部分とか安心できない部分もあると思うんですけど、そこをしっかりと構築していきたいなと思います。

the GazettE 関連記事

REITAさんにはこれまで『ベース・マガジン』の取材に何度もご協力いただき、そのたびにご自身の言葉で音楽観や姿勢を語っていただきました。これまで掲載したインタビューの一部はベース・マガジンWEBにて無料でお読みいただけます。また、『ベース・マガジンWEB』の有料会員サービスで提供している『べース・マガジン』全バックナンバー読み放題から、REITAさんのインタビューを読むことも可能です。REITAさんが紡いできた言葉に、いま一度触れていただけたらと思います。

2021年:アルバム『MASS』インタビュー

2020年:BASSIST FILE

2018年7月号:アルバム『NINTH』インタビュー

※ベーマガWEBサブスク会員へのご登録が必要です。

2015年9月号『DOGMA』インタビュー

※ベーマガWEBサブスク会員へのご登録が必要です。

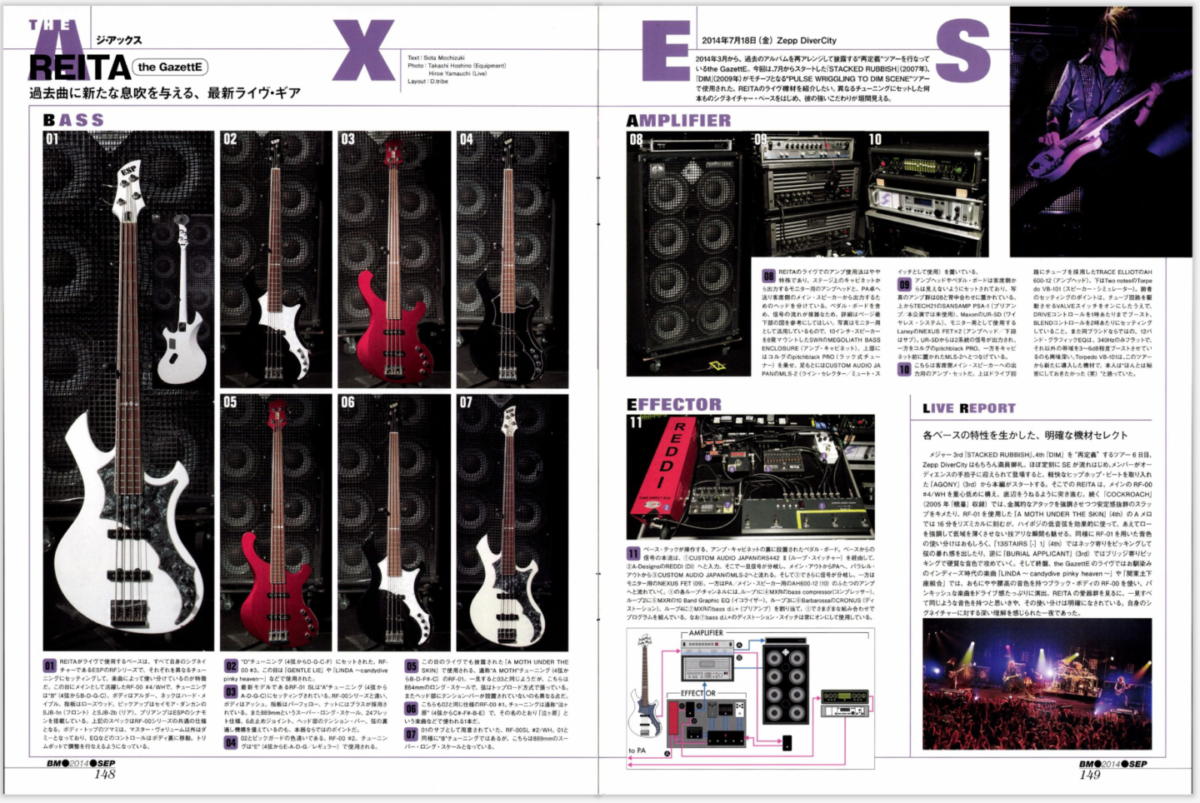

2014年9月号 THE AXES

※ベーマガWEBサブスク会員へのご登録が必要です。

2013年12月号『BEAUTIFUL DEFORMITY』インタビュー

※ベーマガWEBサブスク会員へのご登録が必要です。

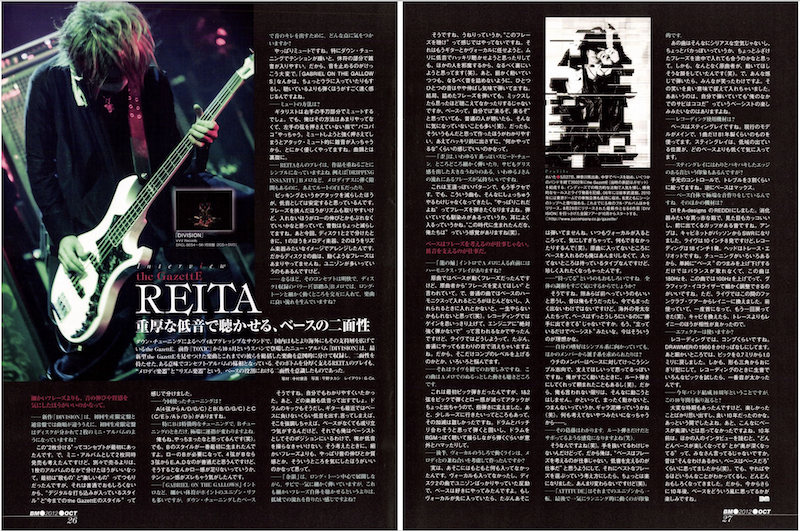

2012年10月号『DIVISION』インタビュー

※ベーマガWEBサブスク会員へのご登録が必要です。