PLAYER

タイトなグルーヴで届ける破壊的なメッセージ

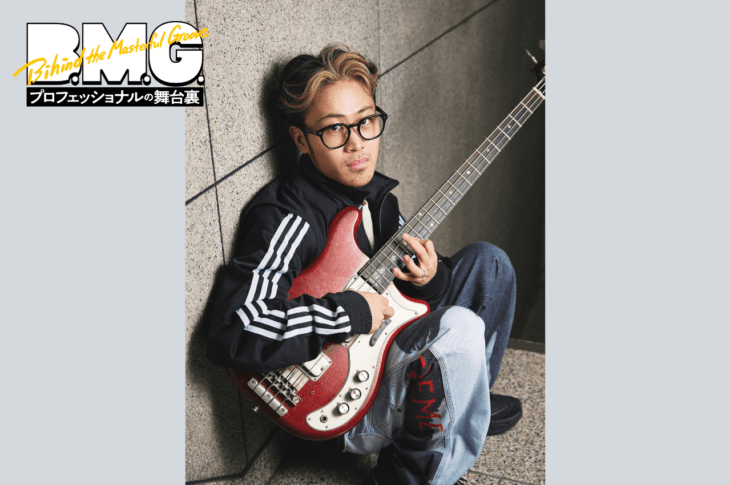

キタニタツヤは低音の効いたサウンドやトラップなどを取り入れたリズム・ワークスなど、最新型の音楽を常に包括する新進気鋭のアーティストだ。そしてコンポーザーであり、ライヴでベースを抱えて歌うプレイヤーでもあることに加えて、近年はビジュアルやアートワーク面での進化も目覚ましく、クリエイター然としたスタイルも確立しつつある。そんな彼が8月26日にメジャー第一弾としてリリースした新作『DEMAGOG』は破壊的なメッセージを込めた作品であり、ベース・プレイヤーとしての成長を遂げた作品でもあるという。チームの規模拡大による影響、新しく迎えた新ドラマーによる発見、そして、クリエイターとしての現在地を聞いた。

作曲している段階で

ベースの形はほとんど決めている

――8月26日にリリースされた新作『DEMAGOG』は、ダークな世界観を感じさせるコンセプチュアルな作品ですね。

前作(『Seven Girls’ H(e)avens』/2019年9月)もコンセプトありきで作っていたものだし、そうやってアルバムを作るのは変わらない部分です。曲をただストックしていくっていうことが苦手なタイプなので、そういうやり方になっちゃうんですよね。曲を作るときはそれがいつかアルバムになるっていう前提があって、そこに向けて曲を作っていく。そうじゃないと曲を作っていくモチベーションにならないんです。アルバム・コンセプトをパッと決めておいたほうが進めやすい。

━━MVを担当したPERIMETRON(King Gnuの常田大希が主宰するクリエイター集団で、MVやアートワークなど、幅広い制作を行なう)など、新たなメンツとの制作も新鮮でしたね。

いろいろな人に関わってほしいっていうのはビジュアル面でもサウンド面でもそうです。例えばこれまではミキシングとマスタリングを同じ方(yasu/Twinkle-POP)に頼んでいたところを、マスタリングは専門の方に頼んでみたり、レコーディングでは鍵盤の方(平畑徹也)を呼んでみたり、いろんな人に関わってもらうことで作品の複雑さが増して、よりひと筋縄ではいかないようなものができるんじゃないかな、と。

━━なるほど。

今回はソニーでのメジャー・リリースの第一弾になったので、今までひとりでやってきた反動だと思うんですけど(笑)、やりたいと思ったことが実現しやすい環境になったことが自分のクリエイティブな面にすごく良かったんです。

――アンサンブルの一番の大きな変化としては、バンドLITTLE BLACKやシンガーのDinoJr.さんなどでドラムを叩いているMattさんがほぼ全曲で参加している点にあると思います。これまでは打ち込みで完結することも多かったですよね。

Mattが参加したことで演奏面での発見がめちゃめちゃありました。彼の得意とするシャッフル感のある黒いビートは、今までの自分のなかにもあったものなんですけど、“この人とならやれる”っていう人となかなか巡り会えなかったんです。あるときに前作の曲をInstagramで叩いてくれている人がいて、良いドラマーだなあって思っていたらそれがMattでした。同い年だしめちゃくちゃいいドラマーだって思って速攻でDMを送って(笑)、それでライヴを観にいったんです。そこでもやっぱりいいなって思って、これはもうMattに叩いてもらう前提で作っていこう、と。彼と自分のベースのグルーヴ感の上に、けっこう骨太なギターが乗ったらおもしろいなって、精神性はミクスチャーみたいな感じですかね。

MASTERSIX FOUNDATION

SRCL-11550

━━なるほど。今作のロックとブラック・グルーヴのハイブリッド感はそこから来ているんですね。

そうですね。あと、とにかくめちゃくちゃギターもベースも弾きたいっていうのもありまして、バンドマン的なソウルが湧き出てきていて、楽器を演奏するのが楽しかったです。一緒に演奏して楽しいやつもいるし。

━━前作はシンベとエレベが半々ぐらいでしたよね。

はい。今作は「悪夢」のみシンベで、ほかはエレベを弾いてます。これはMattが入ったことが影響していますし、なんならアルバム全体のサウンド・イメージにも影響しています。前作を作り終わったあたりから、“次は楽器をたくさん弾きてえ”っていうイメージはなんとなくあったんですよ。そのときには歌う内容だったり、コンセプチュアルな部分もなんとなくあって、自分の初期衝動的な部分を出す感じっていうか、暗いことをジメジメした雰囲気でまとめつつ、攻撃的なメッセージのアルバムをイメージしていました。そうなると、やっぱり自分はギター・ロックやオルタナで育ってきた人間だから、そういうことをわりとデジタルな雰囲気だった前作のあとのアルバムで出したら、また違ったアウトプットになるんじゃないかなと。そんなときにMattと知り合ったのでちょうどよかったです。

━━ギターは骨太なイメージがありましたけど、ベースについてはいかがでしょうか?

自分はベースに関しては器用なタイプではないので、できることを精一杯やったっていう感じですね。作曲している段階でベース・ラインの形はほとんど決めているんです。一番最初はコードとメロディのみで、そのあとがリズム体を作ります。そこからしばらく放置してっていうことも多いんですよ。

━━ブラック感を感じさせるグルーヴィなベース・プレイに仕上がっていると思いました。この部分に関しても、ロックとブラックの両方をこなすMattさんがいたからこそだったのかな、と。

そうなんです。Mattのライヴを初めて観たあとに喋っていたら、“実は最初にラウドをやろうと思ってアメリカに行ってさ”って言ってて(笑)、その話だけで好きになりましたね。アメリカに行ったときにブラック・ミュージックにハマったみたいなんですけど、ロック・スタイルと両立しているっていうのが良くて。僕もスクエアにロックっぽいビートで押すのも大好きですけど、グルーヴィなスタイルの曲もやりたくなるので、それに対応できてなおかつ自分のフィーリングに合わせることができる。その器用なところってある種スタジオマンっぽくもあるんですけど、アーティスティックなセンスもあって、そのバランスにも惹かれました。