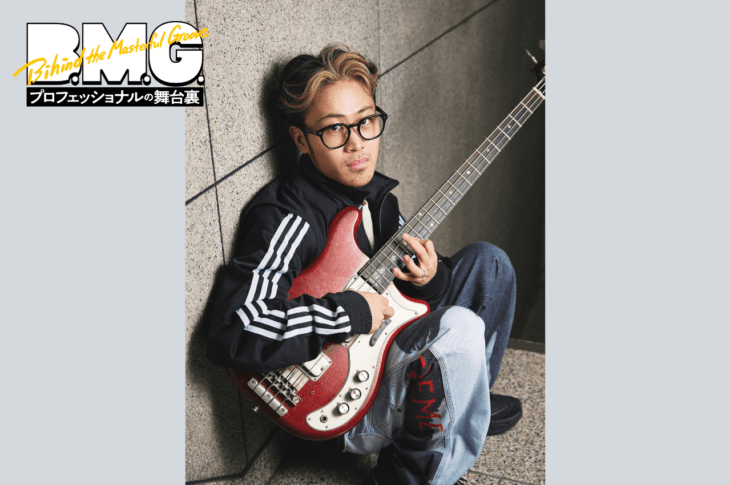

PLAYER

「プラスティック・ラヴ」は、けっこう「移民の歌」っぽいじゃないですか?

━━今作を作るにあたって、そうやって過去のいろいろな音源を発掘する作業があったと思いますが、“伊藤広規×青山純のリズム体”を今どのように振り返っていますか?

青山が亡くなった今、“こいつはすごく俺に合うやつだったな”とより強く感じるようになりましたね。レコーディングとかをしていて、ドラムが青山じゃない場合はテイクの差し替えが楽に利くんですよ。それで、その話を青山にしたところ、青山もほかのベーシストだと差し替えが利くと言っていて。ところがね、ふたりで一緒にやった演奏は、差し替えが利かないんですよ。

━━つまり、必ず同時に合わせて演奏をしていないと、何か違うものになってしまうと。

そうです。それに途中で気づいて、それからはレコーディングでドラムかベースのどちらかを差し替えたい場合は、一緒に演奏し直すようにしていましたね。

━━ちなみに、青山さんと演奏しているときは、ドラムのどこを聴いていましたか?

基本的に俺ね、あんまり人の音は聴いてないんですよ(笑)。ただ思うままのニュアンスでバシバシいっちゃうタイプなんで。ヤツがよく聴いてたんじゃないかと思います。

━━近年は、日本の1970、80年代のシティ・ポップが海外の人たちにも広く聴かれる状況になってきていて、伊藤さん青山さんのリズム体もまさに“日本が誇る”という感じになってきていると思います。そのことに関しては、どう感じていますか?

ひと言で言うと、外国人離れしているリズム体だなと思うんですよ。

━━と言いますと?

日本人のプロのミュージシャンって、けっこう外国人っぽい演奏をする人が多いじゃないですか。“外国の誰それ風”が多いなか、青山と俺はそれが全然なくて。足立区と世田谷生まれのふたりが何かをやって、ちょうどこういうサウンドになったという感じがするんですよね。

━━当時、洋楽から影響を受けることが当たり前の時代に、なぜおふたりにはそういうオリジナリティが生まれたんだと思いますか?

もともと俺は人と違うことをやりたい性格だったというのもあると思いますけど、人のコピーをするときでも、“それが弾けたからOK”じゃなくて、そのニュアンスをちゃんとコピーできなければコピーじゃないと思っているんですよ。一応影響を受けてるベーシストもいるんだけど、あんまりそういう影響があるように聴こえないというのが良かったですね。

━━レコーディングの現場でも、“誰それ風にいこう”ではなくて、自分のなかでの解釈を大事にしていたということでしょうか?

最初の頃のレコーディングでは、“誰々風にやろう”っていう指標を作ってやってることも多かったですけどね。そのほうがやりやすいんですけど、でも結局“誰それ風”って思って出てくる音は、そういう風に聴こえなかったりするんですよね。自分が思う“誰それ風”は、人の思うそれとは違っていることもありますし。

━━アルバムの話からは離れてしまいますが、それこそシティ・ポップ・ブームの火付け役にもなった、竹内まりやさんの「プラスティック・ラヴ」は海外でもたくさん聴かれていますが、この曲のベース・レコーディングのことを覚えていたりしますか?

何となくは覚えていますね(笑)。あれはね、けっこう「移民の歌(原題:Immigirant Song)」(レッド・ツェッペリン/1970年) っぽいじゃないですか?

━━レッド・ツェッペリンのですか? 確かに、キックのパターンとか言われてみるとそうですね……。

そうなんですけど、もともとはミニー・リパートンの「Here We Go」っていう曲のなかのパターンを使って、それ風で行ってみようってことだったんです。それが結果、「移民の歌」みたいな感じになって。もともとの動機と出てきたものがちょっと違ったって感じですね。

━━なるほど。そこも先の話とつながるというか、“誰それ風”をやろうとしても、結局違う形になっていくと。

大体音楽って、曲を作るのも演奏するのも目論んだとおりにならないんですよ(笑)。だからと言って、違う風になったのが間違っているということではなくて、それはそれでその曲に当てはまっていたので、結果オーライって感じですね。

━━貴重なお話が聞けました。そういう背景もあって、近年の海外の音楽ファンたちは、アメリカ人の作ったオリジナルなディスコやファンクとは違う何かしらの新しさをこのグルーヴから感じ取っているのかもしれませんね。最後に少しアルバムのお話に戻りますが、「Funny Trip」という曲ではどちらも独立したラインとして成り立っている2本のベースが、常に同時に鳴っているというのがすごく衝撃だったんですけども、これはいつ頃作った曲なんですか?

これは90年代後半ですかね。ギタリストの宮崎禎男の家に遊びに行ったときにドラムのプログラミングも含めてすでに録音されていたこの曲があって、そこにベースを入れてみたんです。でもベースのパターンを2種類入れているうちに、“どっちもいいな”となって、右左に分けて一緒にやらしてみようとやったらおもしろい絡みになったんですよ。

━━あと、この曲はずっとワン・コードのなかでフレーズを展開させていますが、フレーズの引き出しの多さが流石だと感じました。

いや、テキトウにでっちあげるのが好きでね(笑)。

━━最後に読者へのアドバイスとして教えてほしいのですが、同じコードのなかでフレーズをどんどん生み出していくには、どういった練習をすればいいでしょうか?

ベーシストとして活動し始めた最初の頃、“ベース・ソロをやるんだ”と言われて“さあ困った、どうしよう”っていうときに、頭のなかでずっと練習をしている頃があったんです。ワン・コードですけどね。多分、それが役立ったんじゃないかな。普段、道を歩いているときとか、人と話していないときはずっと頭のなかでベース・ソロを弾いていましたね(笑)。

【お知らせ】

2022年4月19日発売のベース・マガジン2022年5月号にも伊藤広規のインタビューを掲載! 本インタビューで触れられなかった2021年の最新レコーディングや使用機材の詳細などについて、BM webとは別内容でお届けしています。

また同号では、ヒトリエのイガラシとUNISON SQUARE GARDENの田淵智也が表紙を飾り、全60ページにて“リード・ベース”というアプローチを掘り下げた『Special Program 鮮烈のロック・リード・ベース〜バンドを彩る旋律的低音』、King Gnuの新井和輝を試奏者に迎えた『アクティヴ・フェンダーの世界』など、さまざまな記事を掲載しています。ぜひチェックしてみてください!

◎Profile

いとう・こうき ●1954年2月19日生まれ、東京都出身。1977年に青山純(d)らとマシカルシティを結成しプロ活動を開始する。1978年には佐藤博(k)とハイタイムスを結成。1979年に山下達郎と出会い、現在までほとんどのレコーディング、ライヴ活動に携わる。そのほかさまざまなアーティストをサポートし、これまでにレコーディングに関わった楽曲は2500曲を超える。2008年には自己のレーベルBass & Songsを立ち上げ、ソロ・アルバム、プロデュース作品を発表。

◎Information

Official HP Twitter