PLAYER

UP

【追悼】️アンソニー・ジャクソンが残したベース名演10曲【前篇】

- Text : Akira Sakamoto

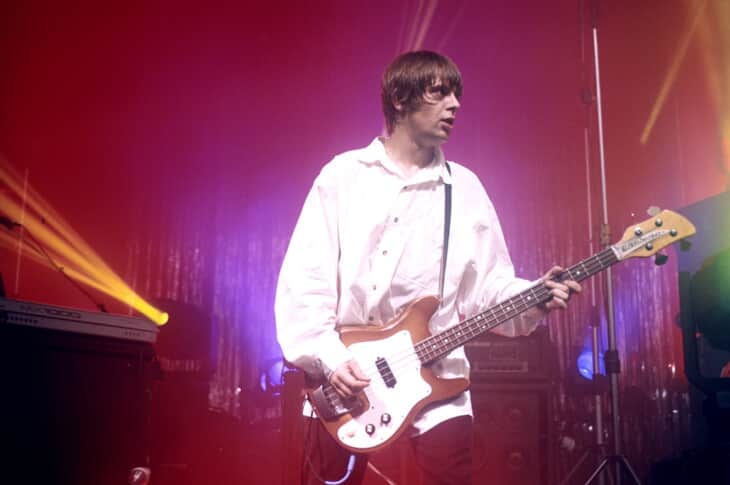

- Photo : David Wolff - Patrick / Redferns via Getty Images

10月19日、アンソニー・ジャクソンがこの世を去った。享年73。1970年代初頭、ニューヨークのセッション・シーンで頭角を現わし、リー・リトナー(g)やアル・ディ・メオラ(g)らとの共演でその名を広めた彼は、ピックと指を自在に操る精緻なプレイで数多くの名演を残した。演奏を突き詰めるなかで、ローB弦とハイC弦を加えた6弦仕様の“コントラバス・ギター”を自ら設計し、エレキ・ベースの表現領域を拡張。1977年には深町純や日野皓正の作品に参加して日本のジャズ・シーンとも深く関わり、2000年代には矢野顕子や上原ひろみのツアーにも参加した。ここでは、90年代からアンソニーに本誌で取材を重ねてきた音楽ライター・坂本信が、その歩みを象徴する10の名演を紹介する。

1. 「Catalyst Is Coming」

(キャタリスト『Catalyst』収録/1972年)

ブレッカー兄弟のドリームスやラリー・コリエルのジ・イレヴンス・ハウス、マイク・マイニエリのホワイト・エレファントほどの知名度はないものの、ジャズ・ロック/フュージョンの黎明期に活動したキャタリストは、エディ・グリーン(key, vo)にオディーン・ポープ(sax)、シャーマン・ファーガソン(d)、アルフォンソ・ジョンソン(b)というメンバー構成だった。彼らのデビュー作であるこのアルバムでは、アンソニーが2曲でベースを担当している。

アヴァンギャルドなイントロからスウィング・ビートになるこの曲では、4:13あたりからベース・ソロになるが、これを聴くとのちのアイウィットネスやミシェル・カミロ・トリオなどでよく聴かれた、ハーモニーのさまざまな解釈やコード弾きを交えたユニークなソロのスタイルが、この頃すでにかなりの程度確立されているのがわかる。

2.「For The Love Of Money」

オージェイズ『Ship Ahoy』収録/1973年)

アンソニー・ジャクソンのトレードマークとでも言うべき、モジュレーション系のエフェクトをかけたピック弾きのサウンドが最初に録音されたのが、フィラデルフィア・ソウルを代表するグループのこの曲である。

アンソニーが使用したモジュレーション系のエフェクターと言えばMXRのフランジャーやBOSSのCE-2コーラスが有名だが、この曲で彼が使用したのはマエストロのフェイザーだった。

また、彼のピック弾きは、ピックをラウンド・ワウンド弦に対して斜めに当ててアタックに“ジャリッ”という雑音成分を加えるロック的なスタイルではなく、むしろカントリーやブルーグラスのフラット・ピッキングに近く、アタックの粒立ちがはっきりした端正なサウンドが特徴となっている。

3. 「Donna Lee」

(バディ・リッチ『Tuff Dude』収録/1986年)

アルバムの発売は1986年だが、演奏は1974年、アンソニーが伝説的なジャズ・ドラマー、バディ・リッチのセプテットでバディズ・プレイスに出演したときのライヴ録音となっている。

アンソニーによれば、それまでのバディはもっぱら保守的なアップライト・プレイヤーと演奏することが多かったが、彼はむしろ、自分からいろいろなアイディアを出していこうと思い、実際にそうしてみたところ、バディはそれをおもしろがって、互いにリードしたりついて行ったりするようになったという。

エレクトリック・ベースで「Donna Lee」と言えばすぐに思い浮かぶのはジャコ・パストリアスだが、正確さとドライブ感を併せ持ったアンソニーのスウィング・グルーヴは、ビ・バップの名曲にモダンでファンキーな雰囲気を与えており、新世代のジャズ・プレイヤーとしての存在感が遺憾なく発揮されている。

4. 「Panama Roots」

(カルロス・ガーネット『Let This Melody Ring On』収録/1975年)

アンソニーは1970年代を通じてフェンダーのジャズ・ベースにプレシジョン・ベースのネックを付けた楽器を愛用したが、すでに1972年頃から6弦の“コントラバス・ギター”の構想を持っていた。

1974年に最初のコントラバス・ギターを製作したのはカール・トンプソンだが、ジャズ・ベースに倣ったと思われるデザインのこの楽器は弦の間隔が狭すぎて実用にならず、1975年に製作された2本目の楽器を、同年のロバータ・フラックの来日公演と、パナマ生まれのサックス・プレイヤーのこのアルバムで使用した。

アンソニーはこのアルバムの4曲に参加しているが、「Panama Roots」では通常の4弦ベースの最低音であるEより低い音も使われているので、ここで聴かれるのがカール・トンプソンの2本目だと考えられる。ただし、当時のトンプソンは多弦ベースに興味を示さず、ケン・スミス時代も含めた3本目以降の楽器はすべて、ヴィニー・フォデラが製作した。

5. 「No Land’s Man」

(ハーヴィー・メイソン『Earth Mover』収録/1976年)

西海岸で活動していた頃のアンソニーとリズム体を組んだ、ハーヴィ・メイソン(d)のオムニバス形式のリーダー・アルバムに収録されたこの「No Land’s Man」は、ヤン・ハマー(syn)とアンソニー、ハーヴィのトリオで演奏されている。

アンソニーとハーヴィは、リー・リトナー(g)などとともにロサンゼルスのクラブ、ベイクド・ポテトでも頻繁にライヴを行なっていたこともあり、7/8や4/4+4/4+5/4といった変拍子が交錯するトリッキーなこの曲でもコンビネーションは抜群だ。単音のミニ・モーグとベース、ドラムスというシンプルなサウンドが、緊張感に満ちた3人のインタープレイをより迫力のあるものにしている。

ここでのアンソニーは、E弦をDにダウン・チューニングした4弦ベースを使用していると思われる。MXRのフランジャーを通してピック弾きするという、トレードマークのサウンドと端正なピッキング・テクニックにご注目いただきたい。

▼アンソニー表紙号はこちら▼

※ベーマガWEBサブスク会員へのご登録が必要です。

記事の【後篇】はこちら

(※ベーマガWEBサブスク会員へのご登録が必要です。)

後篇でもさらなるベース名演を紹介!

◎執筆者プロフィール

坂本信(さかもと・あきら)●札幌市出身。ディープ・パープルの「Highway Star」を聴き、中学1年のときにベースを始める。その後は興味の赴くままに多方面の音楽を追求。伊東たけし(sax)や高崎晃(g)、マイク・オーランド(g)、坂田明(sax)、仙波清彦(perc)、一噌幸弘(能管)、三谷真吾(フラメンコg)などと共演するほか、長年にわたり西岡治彦(g)率いるトリオで活動。音楽出版社やレコード会社、楽器メーカーの記事執筆、英文翻訳、のべ1,000人近くのアーティストのインタビューや通訳を行なう。翻訳書は『ビートルズ・ギア』、『ジェームズ・ジェマーソン:伝説のモータウン・ベース』、『レッド・スペシャル・メカニズム』など。

X