NOTES

この連載では、“ベースを始めたい!”、“ベースを始めました!”、“聴くのは好きだけど僕/私でもできるの?”というビギナーのみなさんに《知っておくと便利な基礎知識》を紹介します。今回は“初心者は最初にどんな曲を練習するべきか?”をテーマにレクチャーしていきます。

連載一覧はこちらから。

はじめに

ベースを始めたばかりのビギナーさんから“何か曲を演奏したいけど、どんな曲を選んでいいかわからない”なんていう声を耳にしましたので、今回は楽曲の選び方、おすすめの楽曲などをベース講師の立場から紹介していきます。

好きな曲を選べばいいけど……

せっかく楽曲の演奏にチャレンジするなら、ベースがカッコいいと思った曲とか、ベースを始めるキッカケになった曲など、自分で選んだ好きな曲を弾くのがベストではあると思いますが、あんまり難易度が高いと挫折しやすいですし、簡単すぎても張り合いがないし、“適度な達成感”を得たいところですよね。

例え完全な初心者だとしても各個人の嗜好や演奏の課題点(リズム、演奏フォーム、ピッキングなど)は異なりますので、横一線で“ビギナーが適度な達成感を得られる曲”を提示するのは難しいのですが、逆に“ベースの難易度が高い曲”にはいくつか共通点がありますので以下に提示しておきます。

逆に、“ベースの難易度が高い曲”とは?

・テンポが速い曲

安定したピッキングやフィンガリングが身についていないうちにテンポが速い曲を弾いてもまともな音色にならないし、ポジション移動も追いつきません。

速いフレーズや複雑なフレーズはテンポを落として弾けるようにしてから徐々にオリジナルのテンポに近づけるべきです。一部のフレーズを練習用にチャレンジするのは良いですが、ビギナーが通して弾く曲としては適していません。

ただし完コピを目指さず難易度の高いフレーズを簡略化すれば、アンサンブルとして成立させられる曲もあります。“フレーズの簡略化”については後述します。

・複雑な曲

転調が多い曲、展開が多く繰り返しのセクションが少ない曲、複雑なベース・フレーズが楽曲の土台となる曲、変拍子の曲など、難解で複雑な曲はやはり演奏の難易度が高い傾向にありますね。

・スラップの曲

そもそもスラップは奏法としての難易度が指弾きやピック弾きよりも高めです。具体的には、サムピングは正しい音色を出すのにコツが必要ですし、プルはそれ自体の難易度は高くないものの、弦を引き上げる動作なのでタイトな押弦ができていないとまともな音色になりません。

また、複雑でリズミカルなフレーズほどスラップの特徴が生かせる面もあるので、スラップがカッコいい曲は大体難しいのです(笑)。

スラップがやりたくてベースを始める方も多いとは思いますが、まずは基礎(特にフィンガリング)を習得しつつ指弾きやピック弾きの曲からチャレンジしたほうが達成感を得やすく、結果的にスラップの曲を早く習得できる傾向にあると感じます。

やや古めの洋楽ロックやポップスが狙い目……!?

……というわけで、回りくどい説明になりましたが、ビギナーさんにはやはり簡単な曲にチャレンジするのがオススメではあります。

“簡単な曲”とは、難易度の高い曲と反対の傾向の曲、つまりテンポが早過ぎず、コード進行や展開がシンプルで指弾きかピック弾きで弾ける曲ですね。

昨今のポップスやロック、特にアニソンや邦楽は複雑でテンポの速い曲が多いため、選択肢は必然的にやや古めの洋楽ロックやポップスに集中する傾向はあるかと思います。

ロック&ポップス系ベース・ラインの考察

ところで、ロックやポップスにおけるベースのアプローチ方法(ベース・ラインやベースのフレーズ、奏法、音色など)は無限のバリエーションがあるわけですが、全体のアンサンブルという観点では“ベース・リフによって成立している曲”と、“ベースが特定のフレーズを弾いていなくても成立する曲”に大別できます。

【ベース・リフによって成立している曲】

リフとは繰り返し演奏する短いフレーズのことです。リフは曲の印象を決定づけるので、ベース・リフを中心に構成されている楽曲は、そのリフさえ弾ければアンサンブルが成立することも多いです。シンプルなコード進行の楽曲、メロディ(主旋律)があまり展開しないラップ系やラウド系の楽曲などに多いですね。

例:「The National Anthem」(レディオヘッド)

2小節のシンプルなベース・リフだけで展開する楽曲です。弾く弦も2弦だけ。ビギナーにとってはシンコペーションが課題となるかも。歪んだ音色とフレーズのアイディアが秀逸な楽曲ですね。

ちなみにソウル系やファンク系の楽曲の多くもシンプルなコード進行で簡単なベース・リフが主体となっていますが、リズムやグルーヴの観点でビギナー向きの最初の一曲にはあまり適さないかと思います。

【ベースが特定のフレーズを弾いていなくても成立する曲】

一方でベースが特定のフレーズを弾いていなくてもアンサンブルが成立する曲とは、メロディが主体となっている曲や、明確なコード進行が存在する曲などです。

こういった楽曲の場合、基本的にはベースがコードのルート音を弾くだけでもアンサンブルが成立します。

例:「A Hard Day’s Night」(ビートルズ)

言わずと知れたビートルズの名曲。1小節にふたつのコードがあるのでややコードの変化が多めですが、ベースはルート音を4分音符で弾くだけでオリジナルと遜色ない演奏ができます。

上記を踏まえつつ、自分が弾いてみたいと思った楽曲がどういったタイプなのか、もう一度ベース・ラインに耳を澄まして聴いてみてください。ある程度は演奏の難易度が予測できるのではないかと思います。

フレーズの簡略化

先述の通り、コード進行が判明している楽曲で完コピを目指さないのであればルート音を弾くことでもアンサンブルを成立させることができます。

何ページにも渡るバンドスコアやベース譜は、オリジナルを完コピするのには適していますが、アンサンブルで演奏するには不向きです。個人練習の段階で譜面に掲載された各フレーズにチャレンジするのは良いですが、バンド形態の生演奏などアンサンブル演奏の段階では御法度です。

譜面に忠実に弾こうとするとベースの演奏が途中でつっかえたり、リズムが狂ったりしてアンサンブルが乱れ、バンド全体の完成度も格段に落ちてしまいます。譜面に集中してしまうことでほかの楽器の演奏が耳に入らずアンサンブルがまとまらない要因になりますし、弾きながら譜めくりする時間もありませんよね。

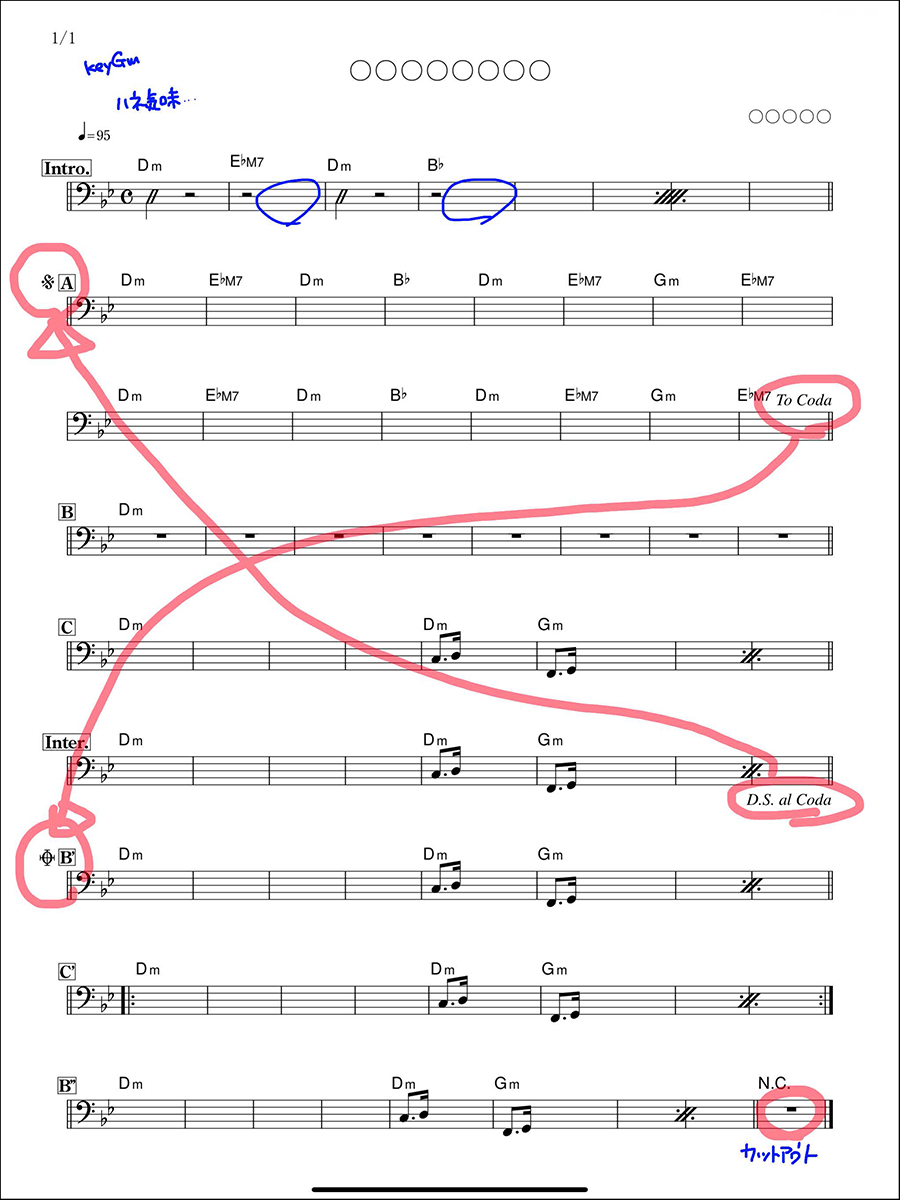

アンサンブルで演奏するときは自分で見やすい譜面を作成し(当連載第30回を参照)、全体の構成を把握したうえで、難易度の高いフレーズは無理に演奏しようとせずにコードのルート音に置き換えるなど簡略化して演奏するのがオススメです。

単純にBPMが速くてピッキングが追い付かない曲はピッキングの頻度を半分に(16分音符は8分音符に、8分音符は4分音符に)すると、それほどオリジナルの雰囲気を崩さずにアンサンブルで演奏することも可能かと思います。

筆者オススメの1曲

いろいろと書きましたが、筆者がビギナーにオススメする楽曲、実はあります。

映画の主題歌として超有名な「Stand By Me」です。オリジナルはベン・E・キングで、ウッド・ベースによる8小節のベース・リフで構成されています。

この曲はイントロからAメロ、サビにいたるまで、すべてのセクションが同じコード進行の8小節で構成されているので、最初の8小節が弾けてしまえば楽曲を通して演奏できます。

非常に耳に残るベース・リフですし、エレキ・ベースで弾く場合にもある程度のフィンガリングが必要になる(達成感がある)ので、ビギナーさんの練習にも最適ではないかと思います。

“Stand By Meのベース・リフも難しくて弾けない!”というビギナーさん、安心してください。弾けます!

ルート弾きすれば良いのです。A,F#、D,Eの各音の位置を把握し(当連載第10回を参照)、コードが変わるタイミングでルート音を変えて弾くのです。

◎「Stand By Me」のコード進行

|A|A|F#m|F#m|

|D|E|A|A|

“ルート弾きじゃ「Stand By Me」にならない!”って?そんなことないんです。ジョン・レノンがカバーした「Stand By Me」を聴いてみてください。ほぼルート弾きですよね?

筆者が実施しているベースの個人レッスンでも初回はだいたい「Stand By Me」から始めます。各個人の実力に合った難易度を設定することで適度な達成感が得られますし、色々な課題も見つけやすいからです。

最後に

当然のことですが、ベースが簡単な楽曲だからといって、オリジナルのベース・ラインを演奏するアーティストやベーシストの実力が低いというわけではありません。シンプルな演奏のように聴こえて実は繊細なタイミングやピッキングのコントロールのうえで成り立っているアンサンブルもありますし、シンプルなフレーズでインパクトを残すほうが難しい面もあります。

また、何をもって“弾けた”と判断するかは個人差があるところですが、特にアンサンブルでの演奏を前提にするならば客観的な判断が重要です。自宅で練習する際も、ただオリジナルの楽曲に合わせて弾くだけではなく、録画や録音をして客観的に自分の演奏を聴くようにすると上達もしやすいかと思います。

簡単な楽曲やシンプルなフレーズでも気を抜かず、オリジナルの演奏に対する敬意を持ちつつ、楽しく演奏してください。

◎講師:河辺真

かわべ・まこと●1997年結成のロック・バンドSMORGASのベーシスト。ミクスチャー・シーンにいながらヴィンテージ・ジャズ・ベースを携えた異色の存在感で注目を集める。さまざまなアーティストのサポートを務めるほか、教則本を多数執筆。近年はNOAHミュージック・スクールや自身が主宰するAKARI MUSIC WORKSなどでインストラクターも務める。

Official HP X

◎連載一覧はこちらから◎

ベース・マガジンのInstagramアカウントができました。フォロー、いいね、よろしくお願いします!→Instagram