SPECIAL

UP

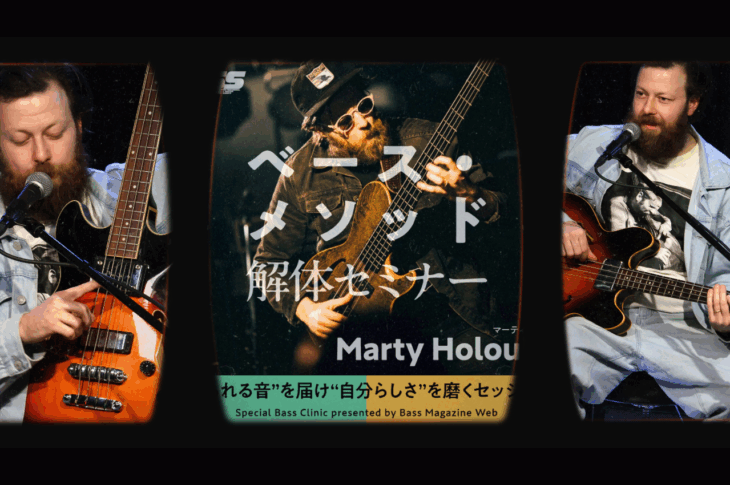

ベーシストのコンプレッサー論 – 第2回:フクダヒロム(Suspended 4th)

- Interview & Text : Shutaro Tsujimoto (Bass Magazine Web)

- Design : Marina Ino

コンプレッサーは、音量のバランスを整え、演奏全体のまとまりを生み出すために便利なエフェクターである。その一方で、設定の意図や音への影響が見えづらく、使いこなすのが難しいと感じるプレイヤーも少なくない。

本連載では、プロ・ベーシストたちがコンプレッサーとどう向き合い、どのように活用しているのかを掘り下げていく。選び方、使い方、そして求める音像──それぞれのスタイルがそこに表われるはずだ。

今回登場するのは、Suspended 4thのフクダヒロム。「“コンプ沼”にハマった」と語る彼が歩んできたコンプレッサー遍歴、多彩な機材の数々、そして現在愛用するBECOS製コンプレッサーの魅力。さらに、これからコンプレッサーを使い始めるプレイヤーへのアドバイスまで、じっくり語ってもらった。

Part1:コンプレッサーとの出会い〜使用機材の遍歴

コンプレッサー・デビューはMultiCompでした。

きっかけは、ネットで「ベース初心者におすすめのエフェクター」とか調べてたときですね。すると、サンズアンプとEBSのMultiCompが鉄板らしいっていう情報が出てきて、“これは間違いないんだろうな”と思って、とりあえずそのふたつを買ったんです。僕のコンプレッサー・デビューは、このMultiCompでした。

当時は、コンプレッサーがどんな役割をするものなのか全然わかってなかったんですよ。ただ“いいらしい”っていう理由だけで。でも実際につないでみたら、僕はスラップからベースを始めたちょっとヘンなタイプだったので、すごくハマったんです。ゴーストノートが前にバンと出てきて、音がすごくパーカッシヴになる。“コンプレッサーってこういう風にパコパコさせるものなんだな”って。スラップがめちゃくちゃ気持ちよくなって、それ以来もう欠かせない存在になりましたね。

MultiCompは16歳頃から3〜4年使っていました。僕が持っていたMultiCompは古い型のモデルで、ツマミは“GAIN”と“COMP”しかなかったんです。アタックやリリースみたいな細かい調整はできなかったので、当時はなんとなく“気持ちいいな”と思う設定で使っていました。

そのあとに手に入れたのが、Empress Effectsのコンプレッサー。まだベース用が出ていなかった時代の、古いモデルですね。そこにはアタックやリリースが付いていたので、“これはどういう役割なんだろう?”と思いながら、またネットで調べて、同じモデルを使っている人のツマミを参考にしつつ真似して……“まあこんなもんかな”みたいな感じで使っていました。

その頃はまだよくわかってなかったんですけど、MultiCompよりもEmpressのほうがかかり方がナチュラルというか、パコパコ感はなくなったけど、そのぶん音が前に飛んでくる感じがあって、“これはこれでいいな”と。その流れでEmpressをしばらく使っていましたね。

それから、僕にとって“師匠”的な存在のベーシスト・中村圭さんに習っていた時期があって、圭さんが当時Fodera製のX-Callipperというコンプレッサーを使っていたんです。僕もヤフオクで手に入れて、“圭さんが使ってるなら間違いないだろう”と買ってみたんですけど……自分で使ってみると、当時は知識がなかったこともあり、すごくパコパコな音になってしまって(笑)。

そのときにようやく、コンプレッサーって機種ごとにキャラクターやクセが大きく違うんだってことを学びました。アタックやリリースの意味までは、まだ正直よくわかっていなかったんですけどね。

ライヴハウスの店長やPAの人から“お前のベース、いろいろやってるっぽいけど全然抜けてこないな”みたいに言われる機会があって。

コンプレッサーはメーカーによってずいぶん性格が違うものなんだな、というのをそこで学びました。それで、“もう少しナチュラルなタイプも触ってみたいな”と思って、そのあとに試したのがMAD PROFESSOR のForest Green Comp。

ただForest Green Compもアタック感がはっきり出るタイプで、フォデラのものとはキャラクターの方向性が異なりつつも、似たテイストを感じさせる部分がありました。

そこからいよいよ、“パコパコすぎる感じだと、バンドのアンサンブルのなかで抜けてこないな”と気づくんです。ひとりで弾いているぶんにはめちゃくちゃ気持ちいいけど、いざバンドでライヴをやると、終わったあとにライヴハウスの店長やPAの人から“お前のベース、いろいろやってるっぽいけど全然抜けてこないな”みたいに言われる機会があって。

そこで“ああ、コンプって自分が気持ちいいだけじゃダメなんだな”、“音を潰しすぎると抜けなくなるんだな”ってことを学びました。

もう少しナチュラルなコンプが欲しいと思って、次に手を出したのがAguilarのTLC Compressor。アタックやリリースの細かい調整はできないんですけど、セッティング次第でパコパコ感を出すこともできるし、ナチュラル寄りのキャラクターにもできる。そういう意味でちょうど良かったんです。

ただ“コンプ沼”にハマっていた僕は、“もっとナチュラルで音のクセのないコンプはないかな?”と探していて……ちょうどそのころに、Empress Effectsからベース専用のコンプレッサー(Bass Compressor)が登場したんですよね。買ってみたら“かなりナチュラルで、味付けは少ないけど、しっかりコンプレッサーとしての役割を果たしてくれる”という感じで。そこでようやくアタックやリリースについて勉強して、うまい使い方を見つけられるようになっていきました。

その頃にはベース歴もけっこう経っていたので、いろんな専門用語が分かるようになってきたというか、知識もすんなり入ってくるようになって。そこからは“自分に最適なアタックタイムやリリースタイムはどんなもんなんだろう”といろいろ調整できるようになって、EmpressのBass Compressorをすごく気に入って使っていました。

その後はOrigin EffectsのCali76-CBを試しましたが、アタックとリリースのツマミが一体化していて自分好みにしづらく、“これじゃないな”と。またPhil Jones BassのX2Cは、ハイとローを分けてコンプレッションできるおもしろいモデルで、プロトタイプを借りて試したものの、やはり決め手には欠けたんです。

そんななかで出会ったのが、現在メイン・ボードに入れているBECOSのCompiq Stella Pro。ここで、“一旦ゴールにたどり着いたな”という気持ちになりましたね。

振り返ると、Empressを使っていたあたりからアタックやリリース、スレッショルドといったツマミの効果を理解し、自分の音に合わせて調整できるようになった。それが、今の自分のスタイルにつながっていると思います。

Part2:現在の愛機:BECOS / CompIQ STELLA Pro Compressorの魅力

ツマミがめちゃくちゃ多いんですけど、知識があれば自分の好みに細かく合わせられる。

BECOSは、ほんと“痒いところに手が届く”コンプなんですよね。ツマミがめちゃくちゃ多いんですけど、知識があれば自分の好みに細かく合わせられる。しかもコンプ自体には余計なキャラクターや味付けがなくて、だからメインの音を変えずに、ちゃんとコンプレッションしてくれるんです。

僕の使い方で言うと、多分ベーシストの多くと同じで“アタック遅め・リリース早め”。スラップをやるので、アタックは残したいんですよ。だから遅めにして潰さずに生かす。そのうえでリリースは早めにして、強い入力のときに“シュッ”と軽くかかって、すぐ抜けてくれる感じ。本当、ナチュラルに効かせています。

BECOSのおもしろいところは“KNEE”スイッチ(編註:コンプレッサーのかかり方を、圧縮の角度が緩やかなS [ソフトニー]と、急激に圧縮されるH [ハードニー]から選択)。これを調整できるコンパクト・エフェクターは、ほかでは見たことがありません。ラック系のコンプについているイメージが強いんですけど、BECOSはそれを小さなペダルサイズに落とし込んでいる。本当にスタジオのラックコンプがそのまま小さくなったような感覚で、機能もめちゃくちゃ豊富。“痒いところに手が届く”っていう表現がぴったりです。

使い方がわかっている人にとってはこれ以上ないくらい便利で、僕もいろんな人に勧めています。実際、使い始める人も増えてきていて。コンプ魔人のIKUOさんも、いつの間にかBECOSに乗り換えていましたし(笑)、今はイチオシのコンプですね。

逆に、ツマミの意味がまだわからないって人にはおすすめしません。そういう場合はMultiCompみたいにシンプルなもののほうが直感的で扱いやすいし、効果もわかりやすい。そのうえで知識がついてくれば、BECOSみたいに多機能なコンプが“痒いところに手が届く”相棒になってくれると思います。

このセッティングでかけると、かなりナチュラルに効いてくれる。

今の設定をざっくり説明すると——

RATIOは10時半くらい、THRESHOLDは11時半くらい。ATTACKは2時で、ここはアタックをしっかり生かしたいから遅めにしています。RELEASEは11時半くらいで、すぐ抜けるように早め。スラップで強くバーンと弾いたときにコンプが“シュッ”と軽くかかって、すぐ戻るぐらいの感覚ですね。

GAINは12時、X-EQは13時くらい。これは音量バランスを考えた結果です。MIXは12時、SATは10時で、ほんのりサチュレーションをかけています。LEVELは9時で、ここはほとんど上げていません。

スイッチはKNEEをS(Soft)、SIDE CHAIN FILTERはL(Low)、TIMINGはM(Manual)です。ManualにしておかないとATTACK/RELEASEが個別に効かなくなるので、基本はこの設定。EQ PIVOTはL(Low)にしていて、これはX-EQノブが効く周波数帯を変えるスイッチです。

このセッティングでかけると、かなりナチュラルに効いてくれる。レコーディングのときに調整することはありますが、基本的にはいつもこの設定で使っています。

サチュレーターはかなり重宝しています。倍音が少し足されて、音がふわっと広がるように感じます。

KNEEについてはさっき話しましたけど、サチュレーターもこのペダルの特徴ですね。これ、かなり珍しいと思います。いわゆる“歪み”じゃなくて、サチュレーション感というか……倍音感? どう言えばいいんでしょうね。

いわゆるコンソール系の機材で、入力を強めに突っ込んだときの割れ感とか、温かみのある質感。ちょっとキラキラした倍音感みたいな部分が、このコンプだと足せる。これはほかのペダル型コンプにはない良さだと思います。

ラック系なら1176(Universal Audio / 1176)とかで、インプットを上げれば少し歪んだニュアンスも出せますけど、それとはまた違う。歪みペダルで作る歪みとは全然別物で、ペダル型のコンプでこれができるっていうのは本当にすごいなと思います。

僕自身は歪み系だとダークグラスのディストーション・ペダルを使うんですけど、それとはまったく違う広がり方。“広くなる”というか、解放感に近いかもしれないですね。倍音が少し足されて、音がふわっと広がるように感じます。

だからこのサチュレーターはかなり重宝しています。ツマミをマックスにすれば、かなりバリバリに歪ませることもできるので(笑)、ピック弾きでロー・フレットをブリブリ鳴らすタイプのベーシストには特に合うと思います。

しかもBECOSには簡易的なイコライザーも付いているんですよね。ちょっとハイをバキッとさせたいときなんかは「EQ PIVOT」をHにして、X-EQを右に回すとけっこうハイが出てくる。1バンドのイコライザーみたいなノリで使えるので、これも痒いところに手が届く感じで気に入っています。

もう、できないことないんじゃないかってくらい機能が揃っていて、サイドチェインも付いている。僕の場合はL(Low)で使っています。このコンプレッサーはギターにも対応していますが、ベースで使うときは基本的にLがしっくりくるはずです。

ペダル・ボードのなかで、このペダルは基本的に常時オンで使っていますけど、やっぱりトゥルーバイパスってところもいい。コンプを“スラップのときだけオン”にする人もいると思うんですが、BECOSの場合はこのペダルを経由させても元の音色が変わらないので安心なんです

レコーディングのときも基本は踏みっぱなしです。ただ、レコーディングのときにはこのペダルに加えてDistressor EL-8Xを最後段に入れることもあります。ボードを通ったあと、アンプに行く前の段階ですね。以前はライヴでもDistressor EL-8Xをマスターコンプとして最後にかけていた時期がありました。なかなかベーシストでDistressorを持っている人は多くないと思いますけど(笑)、やっぱり良い機材ですよね。

マーカス・ミラーなんかも、一時期ライヴに持ち込んで使っていたことがあって。僕もレコーディングではDistressorを使うことがありますが、最近のライヴではあまり使っていません。

Part3:プロに聞きたい“コンプレッサーの疑問”

Q:「コンプレッサー導入を迷っています」という初心者の方にもし聞かれたら、どこから始めたらいい、どういう人におすすめ、と答えますか?

フクダ:まず、コンプレッサーってけっこう“宗派”があるんですよね。“コンプは機材に頼らず、右手でかけろ”みたいな人も一定数いるなかで、僕としてはベーシストにとってコンプレッサーはかなりヒエラルキーの高い場所にあると思っています。ギタリストだと必須じゃなくても何とかなる人も多いと思うんですけど、ベースはやっぱりコンプレッサーがあったほうが“かっこいい音”になる。だから必要かどうか迷っている人には、ぜひ使ってほしいですね。

“コンプを使ってもピンと来ない”という人は、単純に使い方が良くないか、もしくは自分がイメージする音に手持ちのコンプが合っていないだけかもしれない。だから、いろんなコンプレッサーを試して、自分にとって最適なものを探していってほしいです。それがいわゆる“コンプ沼”。プロ・アマ問わず多くのベーシストがハマるものですが、それを経験することも大事だと思います。

初心者で“よく分からない”、“アタックやリリース、スレッショルドといったパラメーターが難しい”という人は、とりあえずEBS / MultiCompを買っておけばいいと思います。まずは定番を持っておくと間違いない。プロでもずっとMultiCompを使い続けている人はたくさんいますし、長く愛される理由がある機材なんです。

なので“どのコンプを買えばいいか分からない”という人は、まずMultiCompから入って、“コンプレッサーとはこういうものなんだ”という感覚を聴感上でも掴んでみるのがいい。そのうえで、ほかの機能やキャラクターを持ったコンプに広げていけばいいし、逆にMultiCompひとつでゴールにしてしまっても全然問題ないと思います。

ただ、コンプっておもしろいんですよね。さっきも言ったようにベーシストにとってすごく大事な機材だと思うので、自分が好きなコンプの音を見つけていくことが、よりハッピーなベースライフにつながると思います。

Q:“ギタリストと違って、ベーシストにとってコンプレッサーが大事”とのことですが、その重要性についてもう少し説明してもらえますか?

フクダ:単純に“ラクになる”んですよね、弾くのが。音にちょっと余韻を残してくれたり、アタック/リリースの調整次第では実際に弾いた音よりも若干長くサステインしてくれる。つまり、しっかり音を伸ばし切ろうとしなくても、必要なぶんだけコンプレッサーが補ってくれるので、純粋に演奏がラクになるんです。

もちろん“コンプを使うと技術が育たない”とか“右手のタッチが〜”と言う人もいます。でも、それは結局その人がどう捉えるか。ラクできることを良しとするのか、それとも“そのうえで自分の右手のタッチも磨いていこう”と考えるのか。そこはプレイヤー次第だと思います。

感覚的には、コンプは本当に“ドーピング”……いや、魔法の箱みたいなイメージですね。演奏をラクにしてくれる魔法の箱(笑)。

Q:結局コンプをありきで、自分のプレイスタイルや音を作っていくと考えれば、それは全然アリですもんね。

フクダ:はい。全然悪くないと思ってます。もちろんセッティングにもよりますけど、めちゃくちゃハードに潰してしまうと“右手のニュアンスが〜”っていう話にはなってくると思います。でも、僕みたいにナチュラルにかけるスタイルであれば、ピッキングのダイナミクスやニュアンスを大きく損なうことはない。全部潰れてわからなくなる、なんてことにはなかなかならないと思います。

だから、ナチュラルにかけるタイプの人なら“右手の技術が育たない”という心配は全く必要ないですね。むしろラクにもなるし、ナチュラルにかけるだけでも効果は絶対にある。だから、個人的にはどんどん使ったほうがいいと思います。僕はもう完全に“コンプ推奨派”です。

Q:演奏が“ラクになる”ことで、ほかのことに意識を向けられるようになる、というメリットもありますよね?

フクダ:そうそう、あります。特にスラッパーなんかは、コンプのあるなしで全然ラクさが違う。多少右手が雑になったとしても音をキュッと整えてくれるから、ライヴのときなんか特に役立ちますね。

ライヴってどうしてもアドレナリンが出て、右手がちょっと荒っぽくなることがよくあると思うんですけど、そこをコンプがカバーしてくれる。PAにも負担が少ないし、アンプ的にも負担が減るし、自分のモニターの音も気持ちよく聴こえる。だから演奏していてすごくラクになるんです。

結局ライヴって“どれだけ気持ちよく弾けるか”が大事じゃないですか。“今日、自分の音かっこよくないな”と思いながら弾いていると、どうしてもプレイに出てしまう。でも逆に“めちゃくちゃ気持ちいい最高の音だ!”と思いながら弾けたら、自然とパフォーマンスも良くなる。そういう意味でもコンプレッサーは使ったほうがいいと思いますね。

Information

Suspended 4th、最新シングル「情熱大陸」「Undo」配信中!

◎フクダヒロム Profile

1994年11月3日生まれ、愛知県出身。小学生でドラムを、中学1年でギターを始め、中学3年でベースを手にする。マキシマム ザ ホルモンやレッド・ホット・チリ・ペッパーズに影響を受け、スラップに開眼。2014年に結成されたSuspended 4thに2015年に加入し、名古屋市栄での路上パフォーマンスが話題を呼び、2019年に1stミニ・アルバム『GIANTSTAMP』でピザ・オブ・デスからデビューを果たす。2025年4月2日に3rdミニ・アルバム『SLEEPLESS』をリリースした。

◎Information

Suspended 4th Official HP X Instagram YouTube

フクダヒロム X Instagram YouTube

ベース・マガジンのInstagramアカウントができました。フォロー、いいね、よろしくお願いします!→Instagram