SPECIAL

UP

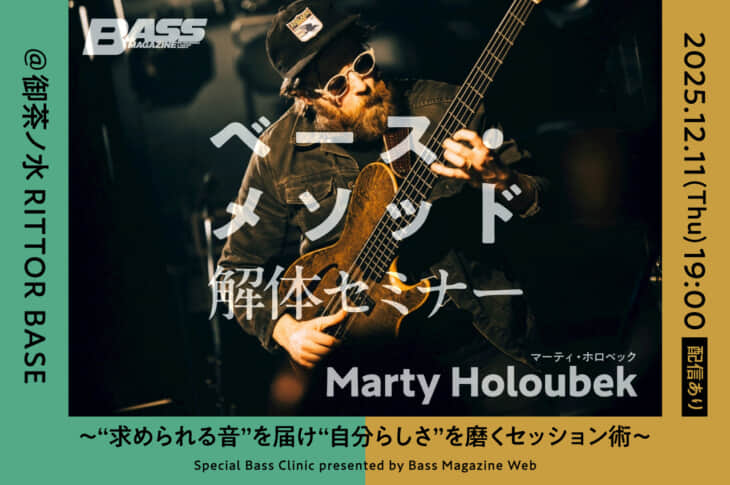

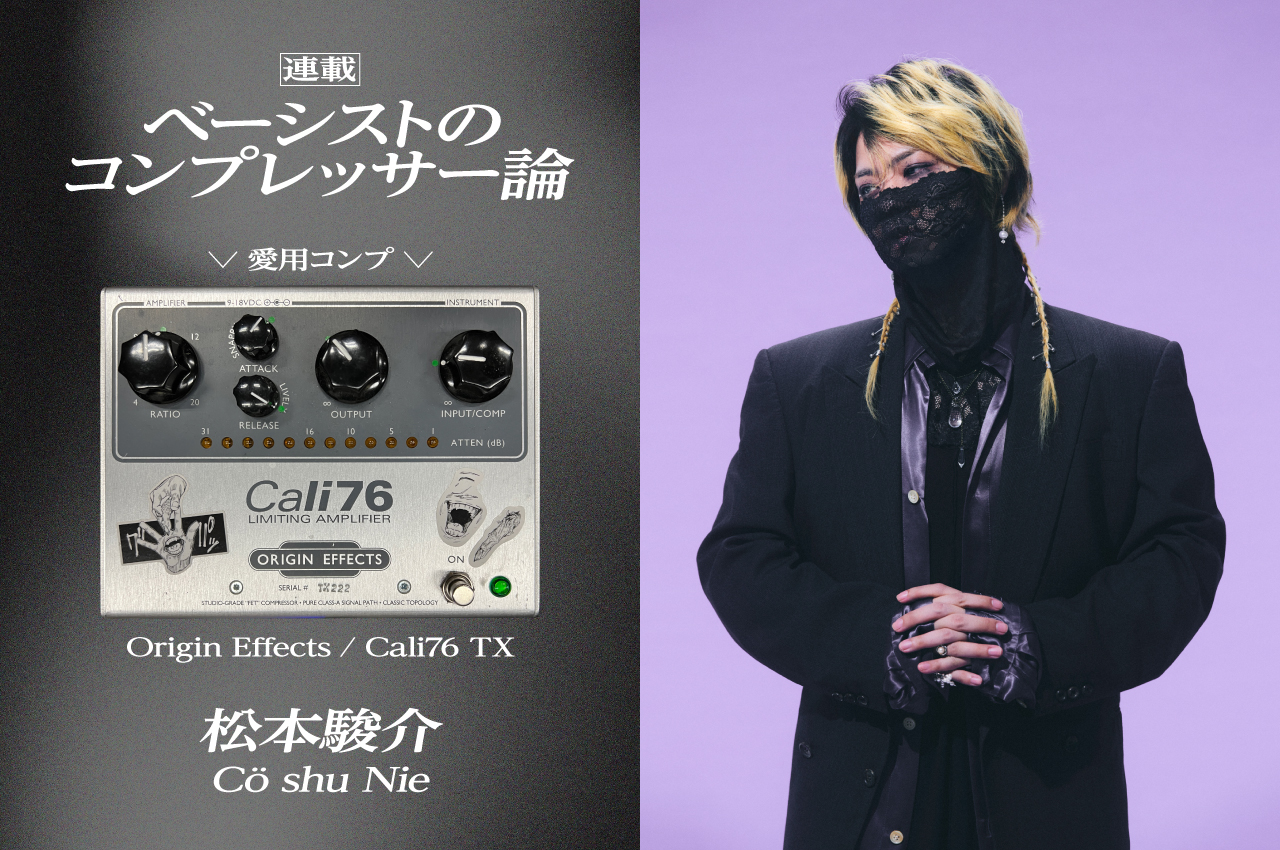

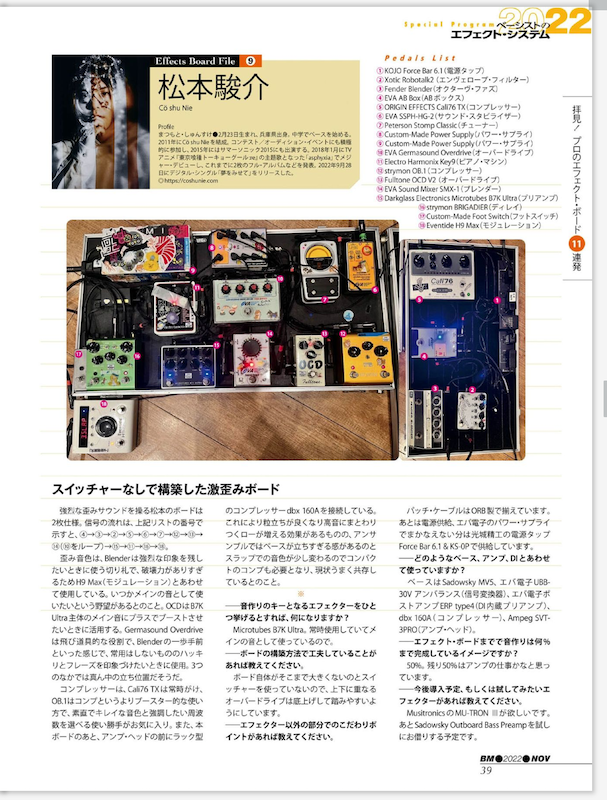

【有料会員】ベーシストのコンプレッサー論 – 第1回:松本駿介(Cö shu Nie)

- Interview & Text : Shutaro Tsujimoto (Bass Magazine Web)

- Design : Marina Ino

コンプレッサーは、音量のバランスを整え、演奏全体のまとまりを生み出すために便利なエフェクターである。その一方で、設定の意図や音への影響が見えづらく、使いこなすのが難しいと感じるプレイヤーも少なくない。

本連載では、プロ・ベーシストたちがコンプレッサーとどう向き合い、どのように活用しているのかを掘り下げていく。選び方、使い方、そして求める音像──それぞれのスタイルがそこに表われるはずだ。

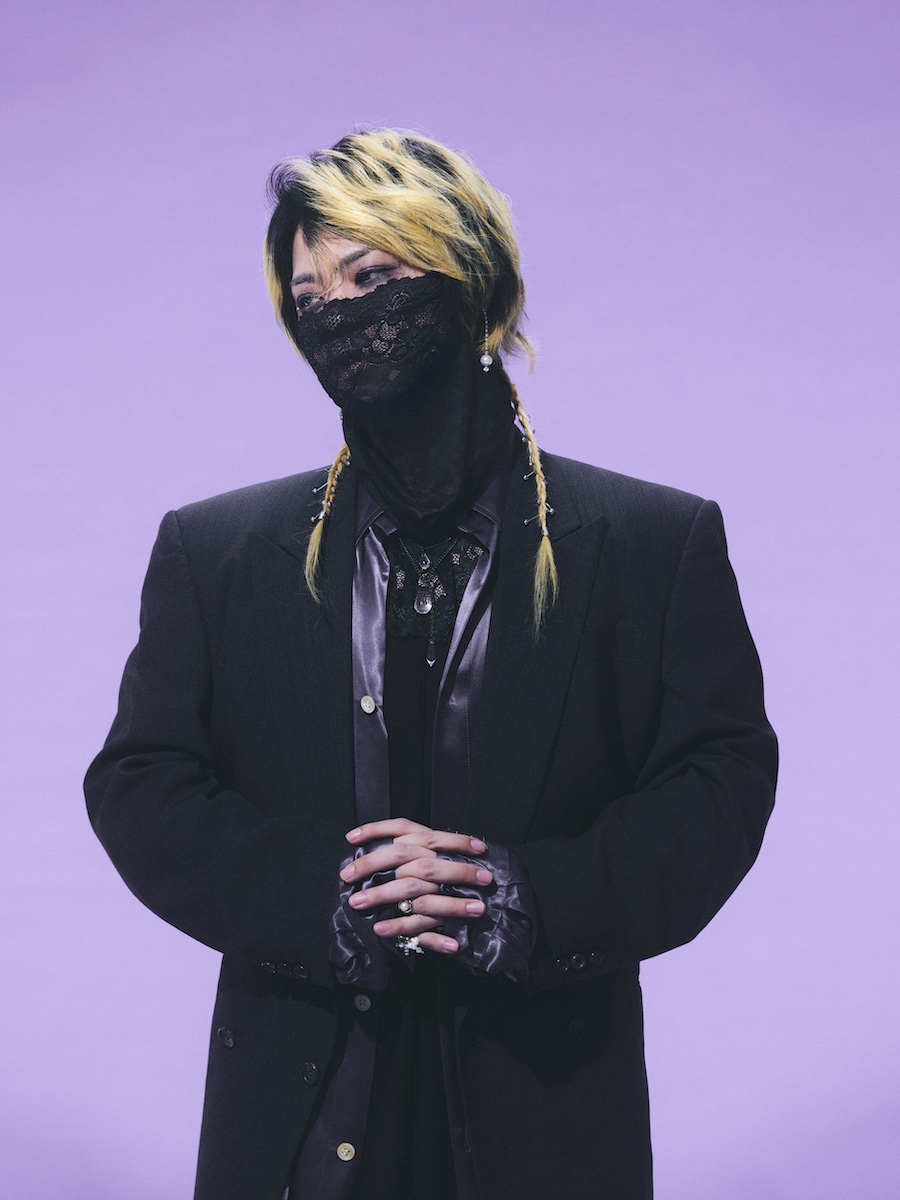

第1回に登場するのは、Cö shu Nieの松本駿介。打ち込みと生演奏が緻密に絡み合うバンド・サウンドのなかで、歪みをまとったリード・ベースを自在に駆け巡らせる彼のプレイは、“低音”という枠を超えた存在感を放っている。

そんな松本が語るのは、自身の“コンプレッサー遍歴”と、現在メインで使用しているOrigin EffectsのCali76 TXについて。音を整えるためだけでなく、“歪みを生かす” & “音像を前に出す”ための“攻めのコンプ”といった観点からも、リアルな実感を交えて語ってくれた。

Part1:コンプレッサーとの出会い〜使用機材の遍歴

“EBSなら間違いないだろう”ということで、EBSのMulticompを買いました。

最初にコンプレッサーを導入したのは、今思うと“なんとなく”でした。漠然と、“音を整えたいな”と思ったんです。細かい知識もないまま、“EBSなら間違いないだろう”ということで、EBSのMulticompを買いました。

実際に使ってみたら、確かに整ってる感じはするのですが、それよりも原音の変化が気になってしまって。当時はあまり歪みも使っていなかったのでコンプが音の前に出すぎるように感じてしまいました。それですぐに、“今は必要じゃないかも”ってハズしちゃいました。

これは、Cö shu Nieを始める前の話ですね。エフェクターも全然使ってなくて、“まずはコンプを試してみよう”という気持ちだったのですが、やっぱり当時の自分のプレイには合わなかった。

Cö shu Nieでの歪みの導入をきっかけに、

コンプレッサーを“再発見”

でもその後、Cö shu Nieを始めて、歪みエフェクターを使うようになってくると、ちょっと状況が変わったんですよね。歪みって音が“暴れる”じゃないですか。輪郭が前に出すぎるというか、いい意味でも悪い意味でも目立つようになる。そのときに、もう一度“コンプ、試してみようかな”って思ってMulticompを使ってみたら、めちゃくちゃハマって。

“こんなにまとまるの!?”って。“なんで最初嫌やったんやろ”、って思うくらい。もともとはコンプが自分の音を“押さえつけてる”ように感じてたのが、逆に、歪みで暴れた音を“整えてくれる”という良さが、初めて見えてきたというか。

自分のプレイって、アタック強めで、“ハジいて潰す”みたいな、かなり攻めるスタイルなんです。そのプレイスタイルに歪みを足すと音像とバランスが崩れやすくなる“諸刃の剣”な部分があって、そこをコンプがうまく整えてくれて、結果的にフレーズがちゃんと前に出るようになった。そういう体感があって、コンプに対する見方が一気に変わりました。

“原音主義”の松本が惹かれたStrymon / OB.1

EBSのあと、よりナチュラルなかかり方を求めてストライモンのOB.1にたどり着きました。ダークグラスのMicrotubes B7K Ultra(プリアンプ)を使っていたのですが、Multicompと合わせるとお互いの個性が気になって。“さらに相性のいいものはないかな?”と探していたときに、Strymonの“原音を崩さない”感じに惹かれて。試してみたら、これが大当たりでした。

OB.1のいいところは、原音が綺麗に出るところ。薄くかけてもちゃんと仕事してくれるし、ピークを抑える感じもすごく自然。あと、ローをブーストできるブースター機能がついていて、これがめちゃくちゃ便利です。ちょうどブースターも欲しかったので、“これ1台で両方いけるやん!最高!”って感じでした。

その後、今使っているOrigin EffectsのCali76 TXを導入してからは、OB.1はブースター専用として使っていました。

Part2:現在の愛機:Origin Effects製Cali76 TX の魅力

“師匠”的なエンジニアさんである平井信二郎さんが使っていて、“これ、いいよ”って薦めてくれて。

現在使っているCali76 TXに出会ったのは、レコーディング現場でした。僕に歪みエフェクターのおもしろさを教えてくれた“師匠”的なエンジニアさんである平井信二郎さんが使っていて、“これ、いいよ”って薦めてくれて。

“平井さんが言うなら、使ってみたいな”と思って導入したら、これまためちゃくちゃハマったんですよ。ライヴ現場でも使い勝手がいいし、プレイスタイル的にも合うと言ってもらえて、それから今もずっとメインで使っているくらい気に入っています。

このペダル、“ATTACK”と“RELEASE”を個別に調整できるのがすごく良くて。自分は速いフレーズが多いので、リリースが長すぎると全部にコンプがかかってしまう。次の音が出る前にコンプがまだかかっている状態になってフレーズが見えにくくなってしまう。なのでリリースは右に回しきった“リダクションがほぼ解除された状態”で使っています。

“ATTACK”は真ん中くらいですね。あまり速すぎず遅すぎず、ちょうどいいところ。“INPUT/COMP”は大きくしたらつぶれる量も大きくなります。コンプがかかる量ですね。ナチュラルに、かけすぎないようにしています。

“RATIO”は、ピークを超えた分をどれくらい潰すかっていう感覚なんですけど、今はだいたい半分くらい。最初はもっと低かったのですが、ライヴ会場で音を作っていくなかで、PAさんとも相談しながら“これくらいがいいかな”と調整してきた感じです。

このセッティングはレコーディングでも基本変えません。「asphyxia」(2018年)くらいからずっと使っています。最新リリースの「MAISIE(feat. HYDE)」あたりからはハズしていますが、それ以外の録音では大体使っていますね。ちなみに、ベース専用モデルのCali76 Bass Compressorはまだ試せていないんです。

「“弦を引っかくクセがあるので、

ピークをちょっと抑えてくれるだけでもだいぶ変わる”。」

レコーディングは基本、いつも3ラインで録っています。あとで混ぜやすいようにレコーディング時の細かい設定はエンジニアさんが扱いやすいよう、おまかせにしつつ調整しています。

でも昨年リリースした『7 Deadly Guilt』では、ヴォーカルの中村からの“こういうベースの音にしてほしい”というリクエストが強くあって。なので音作りの幅もかなり広く挑戦しました。いつもFulltoneのOCD(オーバードライブ)をメインの音作りに入れて録っていたのですが、それをハズして録ってみたりとか。あと、指弾きの割合も増えましたね。

自分はピック弾きが得意ですし、ニュアンスも指弾きより細かく出せるのですが、“指のニュアンスのほうが好きかも”って言われたら、“はい!指で弾きます!”という感じで。柔軟に対応しました。

あとは、ローの成分をあえて削ってみたり、いろいろ試してました。普段はサドウスキーをメインで使ってますが、フレーズによっては特性が強く出すぎることもあるので、本体のツマミをイジったり手元で抑えたり。そのうえでフェンダーのジャズ・ベースも併用しました。サドウスキー1本だけではなく、曲ごとに選んで使い分けた感じです。

たとえば「消えちゃう前に」では、フェンダーで、歪みをあまりかけず指弾きで録りました。ちょっと生々しい、ザラついたニュアンスが欲しかったんです。それでもやっぱり、コンプは大事だなと感じた場面が多かった。自分は弦を引っかくクセがあるので、ピークをちょっと抑えてくれるだけでもだいぶ変わるんですよね。

Part3:プロに聞きたい“コンプレッサーの疑問”

Q:「コンプを使うと演奏が下手になる」と言う人もいますが、それについてどう思いますか?

“コンプを使うと演奏が下手になる”と聞いたことはあります。実際、コンプをかけると“うまく聴こえちゃう”ことはあると思います。でも、それって正解を知れるきっかけにもなるし、甘えなければ悪いことではないなと。

あとベーシストって、やっぱりアンプ直の音が好きだし、原音にこだわる人が多い。だからこそコンプ成分を過剰にかける人って少なくて。みんな、“イメージの具現化”への一つのアイテムとして使っている感じだと思います。聴く人に、より伝わりやすくするための方法のひとつ。

僕も最初は原音至上主義だったので、“やっぱりコンプは自分とは合わないかも”ってハズしていましたが、バンドでやっていくなかで、“これは必要かも”と思うようになりました。自分の奏法って、アタックを極端に強く出す部分があるのでピークの帯域が出まくるんですよ。下と上のレンジが広すぎて、録るとほかトラックと綺麗に混ざらず、ベース・ラインも前に出てこない。そこでバランスの大切さとコンプの必要性を実感したんです。

昔はほんまに極端で、“使うならゴリゴリに効かせて使う、使わんなら直アン!”みたいな過激派でした。でも今では良い塩梅で効かせたコンプを音作りの中心としている自分がいる。それくらい、必要なツールとしてちゃんと受け入れられるようになったんです。ボードも巨大になっているし、音への向き合い方の変化としては前向きでとても良いものだと思っています。

Q:コンプレッサーはボードのどこに置いていますか? また、コンプレッサーは常にONにしているのでしょうか?

ボードのなかで、コンプは“先頭”に置いています。これは、自分にとっての音作りのスタートラインみたいなもので、音の基礎を決めるためにまず通す感じ。そこから歪みとか空間系を足していくことで、アンサンブルのなかでも安定した音を作れるんです。

今、ボードのなかで常にONにしてるのはCali76 TX とダークグラスのMicrotubes B7K Ultra(プリアンプ)。この2台だけです。FulltoneのOCDはプラスαの歪みとしてよく使ってますけど、そのほかのエフェクターは基本、飛び道具的な感覚で使っています。

ちなみに、OCDはギター用なので重心は高めなんですけど、そのなかでも色気のある歪みが出せるので好きなんですよね。暴れすぎず、コントロールしやすいんです。あと、最近は低域寄りの歪みが欲しくて、同じFulltoneのBASS-DRIVE(オーバードライブ)も買いましたけど、こっちはちょっと暴れすぎてて、今のところまだ扱いが難しい(笑)。

Q:コンプレッサーを導入しようか迷っています。どんなベーシストにおすすめだと思いますか?

“コンプを導入すべきか”や、“どのコンプを買おうか”と迷ってる人もいると思います。でも、そのほとんどは“原音感が損なわれるかどうか”で悩んでるんじゃないかな。自分もそうでしたし。

実際使ってみたらいろいろな発見があると思います。特に歪みを使う人や、バンドのなかでプレイする人なら、一度導入してみてもいいんじゃないかなと。敬遠しすぎなくてもいいと思います。

ゴーストノートを多用する人やコードを弾くスタイルの人にも、ガイドとしてコンプはおすすめできます。ほかのエフェクター、たとえばディレイなどのかかり方そのものも変わってくるし、フレーズの表現力が広がる可能性もあるんですよ。

結局、“使ってみて判断”しかないんですけど、それで“アリかも”と思えたら、それはきっと、自分のプレイにとって必要な一歩なんだと思います。

Information

「MAISIE」(Cö shu Nie feat. HYDE)が6月11日にCDリリース!

Cö shu Nie feat. HYDE

ソニー/AICL-4763(初回仕様限定盤)

松本駿介 Profile

まつもと・しゅんすけ ● 2月23日生まれ、兵庫県出身。中学でベースを始める。2011年にCö shu Nieを結成。コンテスト/オーディション・イベントにも積極的に参加し、2015年にはサマーソニック2015にも出演する。2018年1月にTVアニメ『東京喰種 トーキョーグール:re』の主題歌となった「asphyxia」でメジャー・デビューし、昨年9月に発表した『7 Deadly Guilt』をはじめ3枚のフル・アルバムなどを発表している。また、2025年6月11日にはアニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のOPテーマ曲、Cö shu Nie feat. HYDE「MAISIE」をリリース。6月12日(木)には恵比寿リキッドルームでワンマン・ライヴ “Cö shu Nie Oneman show -赤い月が堕ちる-”を開催する。

◎Information

Cö shu Nie

Official HP X Instagram

松本駿介

X Instagram

ベース・マガジンのInstagramアカウントができました。フォロー、いいね、よろしくお願いします!→Instagram