PLAYER

UP

Hedigan’s 本村拓磨による『Chance』全曲解説 + 使用機材【インタビュー後篇】

- Interview:Shutaro Tsujimoto(Bass Magazine Web)

本村拓磨(Hedigan’s)のインタビュー後篇では、アルバム『Chance』全曲の演奏解説に加え、エフェクター・ボードをはじめとする使用機材についても語ってもらった。

インタビュー前篇はこちら。

YONCEが“ベースを2本入れたらどうなるの?”と言い出して(笑)。

——前篇では、Hedigan’s加入からアルバム『Chance』に至るまでのストーリーを語ってもらいました。後篇ではアルバム2曲目以降の話を聞かせてください。

はい。よろしくお願いします。

M2:「マンション」

——「マンション」ではどのベースを使ったんですか?

「マンション」は、ギターの(栗田)将治が持っているヘフナーのヴァイオリン・ベースを使いました。今作を通して、ヘフナーはヴァイオリン・ベースとクラブ・ベースの2本を使っていますね。

——クラブ・ベースと言えば、最近の細野晴臣さんが使ってるモデルですね。

そうです。あとはトーキング・ヘッズのティナ・ウェイマスとか。「マンション」はヴァイオリン・ベースで、確かライン録りだったと思います。音作りにこだわり過ぎず、“せぇの”で録って、ワンテイクかツーテイクで決まったんじゃないかな? “できた!終わり!”みたいな、いい意味でスピード感のあるレコーディングでした。

——本村さんは本誌2月号の特集『偉大なるベーシスト100人』で“偉大なベーシスト”としてポール・マッカートニーを1位にしていましたが、 特にこの「マンション」や「再生」のベース・ラインからはポールっぽさを感じていました。

恐れ多いですけどね……(笑)。

——楽器もポールと同じヘフナーを使っていたんですね。

確かこの曲を録った日は、なぜか自分のベースを持っていなくて(笑)。それでスタジオにあったヘフナーを見つけて、“軽いし、これで弾いてみるか”くらいのノリで選んだ記憶があります。

——サビの“カメラ越しに映る”の歌詞のあと、ちょっとスケール・アウトしているようなベース・フレーズが混ざっていて、それがすごくフックになっていますよね。

ありがとうございます。あの曲はたぶんパンチインもしてなくて、ほぼアドリブなんですよ。弾いたらちょっと危ない音が出ちゃったけど、“まぁいっか”みたいな(笑)。ライヴでは全然違うフレーズを弾いてますね。

でも、これはある意味Hedigan’sでやりたいことのひとつでもあって。西洋音楽的に見るとディスコード(不協和音)してる部分があっても、そこを気にしすぎず、それよりも録音の瞬間に閉じ込められた時間のほうが大事。そういう考え方が色濃く出ている曲かもしれません。

——指板の上から下まで使う歌うようなプレイや、スライドの気持ち良さもポールっぽいなと思いました。

遊び心ですよね。あまり深く考えすぎない感じでやっています(笑)。

M3:「その後…」

——「その後…」はいかがでしょう?

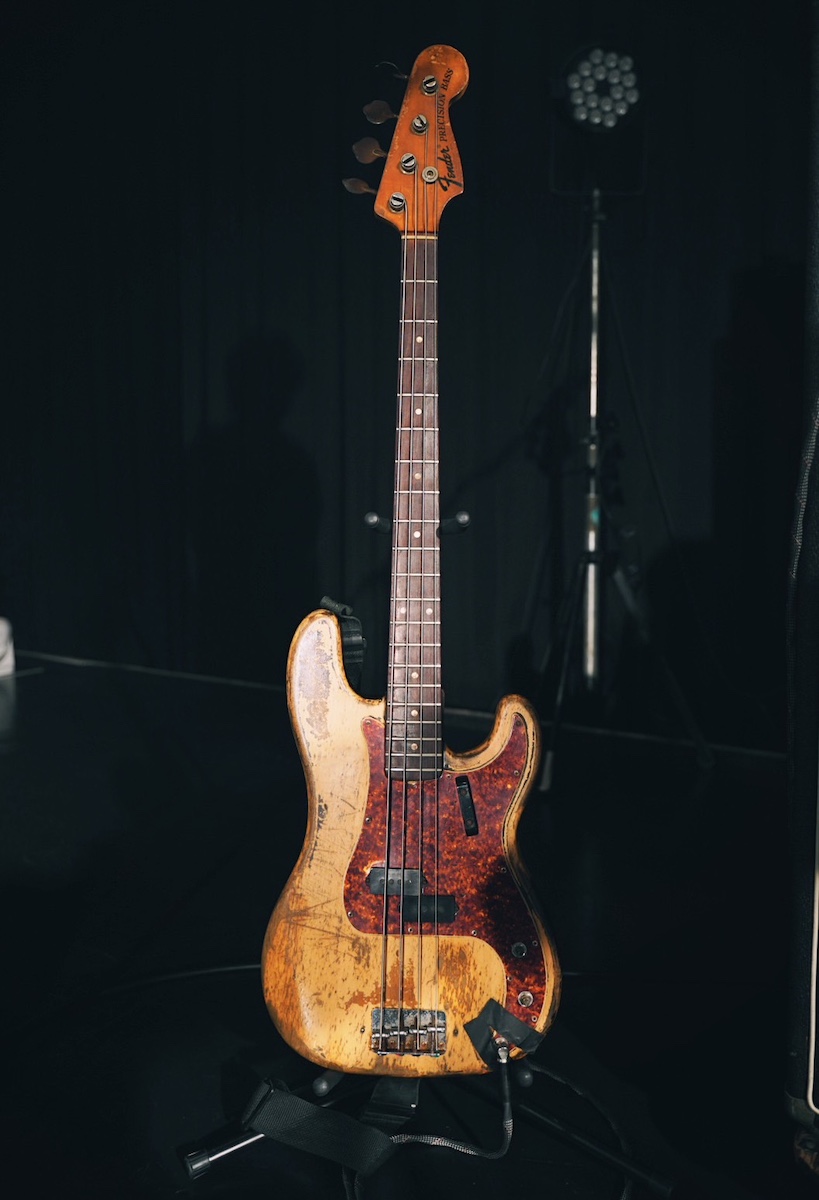

この曲は、けっこうピーキーに音作りをしました。フェンダーのヴィンテージ・ジャズベ(1967年製)に、モーグのMF-101(ローパス・フィルター)をかけています。サンダーキャットとかが使ってるやつですね。でも、そのジャズベは2年くらい弦を替えてなくて、錆びてボロボロ(笑)。逆にギラつきがなくておもしろそうだなと思ったんです。

そこにプリアンプを通して、EQで細かく追い込み、ちょっと余計な力を入れたらクリップするくらいまで突っ込みました。ドラムも小口径のキットで、タッチ次第で音がすぐ変わる設定にして、リズム・トラックに緊張感を持たせました。

——ちなみにドラムに関連して聞くと、Hedigan’sで初めてリズム体を組んだ大内岳さんのプレイの印象は?

インプロヴィゼーションひとつを取っても、感覚と論理が同居していて、“こんなに右脳と左脳のバランスの取り方が紳士的なドラマーいるんだ!”って思います。覚悟を決めてアンサンブルを壊しにかかれるドラマーというのは本当に稀有で、責任感がすごい。アール・パーマーから始まるロックンロール・ドラムの歴史を大きく引き受けている人です。

M4:「グレー」

——4曲目「グレー」について教えてください。

「グレー」はベースを2本重ねています。ベーシックはヘフナーのクラブ・ベースにブラック・ナイロン弦を張ったものを使用しました。録音後にYONCEが“ベースを2本入れたらどうなるの?”と言い出して(笑)。でも、ユニゾンでダブリングすると気持ち悪くなりそうだったので、オクターヴ上の同じフレーズをヴァイオリン・ベースで弾き直しました。

——冒頭のメイン・リフからベースは2本で鳴っているんですか?

そうですね。基本オクターヴ上下で鳴らしていて、セクションごとに抜き差ししています。ビートルズの「Ob-La-Di, Ob-La-Da」みたいなオクターヴ・ユニゾンのベースのアプローチが好きで。イントロのピアノのあとに最初にオクターヴ上のベースが来て、途中からオクターヴ下の音が入ってくるじゃないですか。ユニゾンによって“歌っぽくなる” あの感じが好きで、それを試してみました。

——オクターバーを使えばオクターヴ下の音を足すことができますよね。でも、あえて“違う楽器で弾き直す”というのが肝ですか?

楽器もセッティングも異なるものを重ねるので、やっぱり(オクターバーとは)聴こえ方が全然違いますよね。重ねていることは、あえて目立たないようにミックスしていますけど。違和感があるかないかギリギリのラインを狙って、“無意識に刷り込まれる”感じにしたかったんです。

——メイン・リフはピックで弾いていますか?

そうですね。録る前にザ・クラッシュの「The Magnificent Seven」をみんなで聴いていて、そこから発想が膨らみました。こういうポスト・パンクっぽい曲で、フェンダーをバキバキに弾いたらサマになるけど、そうではなく、基音と最低限の倍音でキックに音色を付けて、かつリズムも安定感あるダンス・ミュージック的なアプローチを目指しました。アンプは使っておらず、ライン直録りだったと思います。

「再生」は曲を書いてきたギターの将治がビーチ・ボーイズ好きなので、ブライアン・ウィルソンっぽいアプローチを意識しました。

M5:「再生」

——「再生」について聞かせてください。

「再生」は最初、ヴァイオリン・ベースでベーシックを録ったんですが、曲の濃厚さに負けている感じがして、プレベで録り直しました。もっと濃密なロー感が欲しかったのと、フレーズをしっかり作り込みたくて、家でボイシングをかなり考えましたね。曲を書いてきたギターの将治がビーチ・ボーイズ好きなので、ブライアン・ウィルソンっぽいアプローチを意識しました。

ルートをハズしたり、指板の上から下まで動いたり、ちょっとヘンなフレーズを試した曲ですね。アンプは1曲目と同じく、TecAmpのアンプ・ヘッドとヤマハのキャビネットを組み合わせました。

——Hedigan’sでは、弦はフラット・ワウンド弦を使うのが基本ですか?

基本的にヘフナーはフラット・ワウンドで、それ以外は全部ラウンド・ワウンドですね。

M6:「Mission Sofa feat.井上真也」

——前篇でも解説してもらいましたが、改めて「Mission Sofa」について教えてください。

これはBメロ部分といったらいいのかな、歌詞でいうと“13時〜”の裏メロっぽくなっているところは、自分がXotic XJ-1Tの5弦で弾いていて。さらに自分が作ったモーグのSub Phattyの音を将治にユニゾンで弾いてもらって、ちょっとモジュレーションがかった感じしています。それ以外の部分はさっき(前篇で)話したとおり井上真也くんに弾いてもらいました。先に自分がBメロ部分を録ったんですけど、“Aメロと間奏をどうしよう?”となって、真也くんを呼んだっていう不思議な順番でした。

——途中でドラムのリズムが倍になるアイディアはどこから来たんですか? ブレイクビーツ的なアプローチと言いますか。

たぶん鍵盤の祐輔もそういうブレイクビーツだったり、電子音楽が好きなので、それもあってこういうアレンジにしたのかなって思います。岳もそういうのに対応できちゃうので。

真也くんにはソロ明けのAメロとかは、リズムを32分で感じるというか、ウェザー・リポートの『Night Passage』に入ってる「Port of entry」みたいなキレキレのジャコの感じで弾いてもらえないかなと思ってオーダーしてみました。結果、自分の想定してたリズム・アプローチではなく、とてもなだらかで美しいメロディとハーモニーを残してくれました。この曲のキャンバスをひとつ大きくしてくれて、ものすごく嬉しかったですね。アウトロの笛も彼の極上のプレイです。

プレイはもちろんですけど、サウンドメイクが本当に素晴らしいですよね。プレイを聴きながら、みんなでコンソールで、“うわ! プロだ!”とか言って盛り上がってました(笑)。確かベースは、Mayonesのフレットレスだったと思います。BUGENDのキャビネットで、パワー・アンプはスタジオ用というかPA用みたいな、そういう超ハイファイ系のセットを持ってきてもらいました。

※井上真也氏に編集部が確認したところ、“0:11~1:22の部分がフェンダー・ジャパンのフレットレス・ベース、ソロ部分~3:08までがMayonesのCaledonius 6(フレッテッド)”が使用されたようだ。またアンプは“Vintage Face製WABI-SABI (プリアンプ)→ART製SLA-2(パワー・アンプ)→BAGEND製S15X-B(キャビネット)”というセッティングで、“マイクだけでDIは使ってなかったと思います!”とのこと。

M7:「But It Goes On」

——続いて7曲目「But It Goes On」です。

この曲は実はシンセ・ベースとエレキ・ベースの両方を入れていて、メインのエレキ・ベースはヘフナーのクラブ・ベースを使用しています。リズム・パターンは、完全にビートルズの「The Word」(『Rubber Soul』収録)を参考にしました。スタックスに影響を受けたポールのリズムですね。あと、ところどころでギリギリ聴こえる音量でグロウルのコーラスを入れてて、高校時代にひとりでカラオケでデスボイスの練習してた甲斐がありました。

——シンセ・ベースはどのような意図で入れたのでしょう?

そもそもシンセ・ベースを先に録音していたんです。8分でずっと鳴っているやつですね。当時、自分がポスト・パンクのドイツのバンド DAF(Deutsch Amerikanische Freundschaft)にハマっていて。彼らはヴォーカルとドラム&エレクトロニクスのふたり組で、コルグのMS-20をシーケンサーで鳴らした刺々しい音色のシンセ・ベースが特徴的なんです。ストラングラーズのジャン=ジャック・バーネルが弾くプレベのような緊張感を持った独特の音色で、すごく好きで。

スタジオ・ディグにはエンジニアのテリーくんや栗田兄弟の機材が充実しているのですが、そのなかにMS-20の復刻版 MS-20 mini がありました。それを見つけた瞬間、テンションが一気に上がって、“この曲でDAFみたいなサウンドを作りたい!”と思ったんです。

——なるほど!

この曲をストレートにやるとシンプルなロックンロールになりそうだったので、ちょっと違うテイストを加えたいと思ったんですよね。そこでノイエ・ドイチェ・ヴェレっぽい、ちょっと汚くて不揃いなシンセ・ベースを重ねることにしました。かつてのドイツには、ブルースから続くアメリカン・ルーツのリズムを避けるバンドが多かったことを受けて、そういう音楽は大好きなんだけど共感する自分もいて、その自分を昇華させたつもりです。

ハイテンションなサウンドをそのままにするんじゃなくて、

それを相対化させるような装置を作りたいなと思って。

M8:「O’share」

——8曲目「O’share」について教えてください。

この曲もベースが2本入っちゃったんですよね(笑)。分かりづらいんですけれども、まず“ベーシックをとにかくハイテンションで録りたいな”というのがあって。ベーシックを録るときは、メンバー全員が同じ部屋に入って、アンプを鳴らしながら、音の被り上等で、ライヴ感を大事にしました。

その時、YONCEが知り合いからベースを借りたのか、もらったのか……リッケンバッカーのレミー・キルミスター・モデルを持っていて。“もっちゃん、これ使う?”って話になったんです。

——レミー・モデルというと、かなり攻撃的なサウンドになりそうですね。

はい(笑)。せっかくだから“じゃあ、モーターヘッド・リスペクトでいこう!”ってことで、アンプはマーシャルに突っ込んで、超ハイゲインの歪みでガーッと鳴らしました。だから、ベーシック録りの時点で、ベースがもうギターと同じようなサウンドになってるんですよ。でも、それぐらい熱量のあるものを切り取りたくて。

——そこにさらにベースを重ねたんですね?

ハイテンションなサウンドをそのままにするんじゃなくて、それを相対化させるような装置を作りたいなと思って。そこで、Xotic XJ-1Tの5弦をライン録りして、めちゃくちゃクリアな音を加えました。8分音符を刻むようなプレイで、曲全体のバランスを取るような構造になっています。

——確かに、すごく低いところで支えている音があるな、とは思っていました。

そうなんです。アンプをマイク録りしたベースの音に対して、外側の輪郭をライン録りの音でぶつける、みたいなイメージですね。

——それってミックスのときに低音同士がぶつかったりしないんですか?

そこはテリー君の手腕ですね(笑)。正直、自分でも“どうなってたのかな?”って思うところはあるんですけど……。でも、もし最初から冷静に弾いていたら、ドラムの岳もヒートアップしなかったんじゃないかとも思っていて。だから、まずは汚い音で勢いをつけて、あとから綺麗な音を加える、という形にしました。

——なるほど。

しかもローB弦は半音下で、B♭まで使っています。その頃から5弦ベースのダウン・チューニングに興味が出始めていて。こういう真っ直ぐなロックンロール・ナンバーで、その帯域が鳴っているのはあまり聴いたことがなかったので、“この超低音が入ったらどうなるんだろう?”っていう好奇心もあって試しました。思惑がピタッとハマって、めちゃくちゃ楽しかったですね。

M9:「カーテンコール」

——では、9曲目「カーテンコール」についてお願いします。

これは確か最初、録り直しをしたんですよね。ベーシック録りではジャズ・ベースを使っていて、もっと動かない、ルートだけを弾くようなシンプルなアレンジだったんです。でも、いろいろダビングしてウワモノを重ねていく方向になるかなと思いきや、“すごく素朴でいい曲だから、音数は少なくてもいいんじゃない?”っていう話になって。

——音数が少なくなると、ベースのアプローチも変わりますよね?

そうなんですよ。シンプルにしすぎると、ジャズ・ベースだと音がちょっと地味すぎるなと思ったので、最終的にExotic 製の5弦ベースで弾き直しました。自分で言うのもおこがましいんですけど、チャック・レイニー的なアプローチを意識してみましたね。

——サビの軽快なオクターヴ・フレーズが心地良かったです。

ソウル・ミュージックっぽい感じですよね。実際のプレイは“チャック・レイニーか?”って言われると全然違うんですけど(笑)、でも大もとのイメージはそこにありました。“ベースが歌いながら踊っている”ような、そういうプレイを弾きたかったんです。

——Exoticのベースはいつ購入したんですか?

これは去年ですね。バンドを休んで、“さあ、再開するぞ!”ってなったタイミングで買いました。それまで5弦ベースを使っていたんですけど、“なんか、どっしりした部分が足りないな”と感じていて。そこで、思い切って乗り換えを検討し、Exoticのベースを選びました。

——仕様を教えてもらえますか?

自分のなかで“ジャズベもプレベもアルダーのボディにローズウッドの指板”という組み合わせがしっくりくるんですよね。なので、今回のベースもその仕様になっています。あと、このベースには現行の3代目“Tri-Logic”プリアンプが搭載されているんです。1代目と2代目も試したんですけど、それらはもっと“いわゆるアクティブ”っぽい音で、自分のイメージとはちょっと違っていて。

でも、この3代目を試奏したら、アクティヴなのに全然マッチョじゃないというか、ゴリゴリしてなくて、わりとソフトな印象だったので、“これは自分にも合うアクティブ・ベースだな”と思って導入しました。すごく良くできていると思います。

——コントロールのツマミも充実していますね。

普段は全部オールフラットにしちゃってるんですけど、プリアンプのEQの帯域を変えられるので、レコーディングのときはすごく簡単に音作りができてめちゃくちゃ便利です。

蛇足ですけど、エフェクター・ボードの上段にあるE.W.Sの“Tri-Logic”エフェクターも、実はExoticのプリアンプをアウトボード化したものなんです。だから、パッシヴ・ベースを使うときは、プリアンプの統一感を持たせるためにこいつを踏んでいます。プリアンプ臭さがなくて、すごくナチュラルな音なんですよね。

自分のなかにあるエンジニア的な視点を

意識してみようと思っていて。

エフェクター・ボードについて

——エフェクター・ボードを見ると、カネコアヤノさんのサポートのときに取材をした2年前と比べて、大きく変わっていますよね。当時は、ほぼEQだけというシンプルなボードでした。

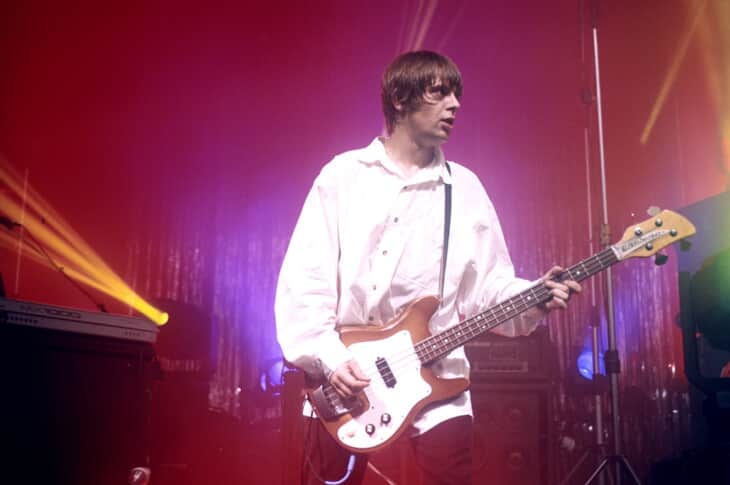

そうなんですよ(笑)。ボードの解説をすると、基本的に使っているのはプリアンプで、E.W.S.のTri-Logic(右上)ですね。基本はスイッチャーを通して、E.W.S.だけを経由してアンプに送っています。スイッチャーにはほかに2チャンネルあって、片方は歪み系、もう片方は空間系を通る、という構成になっています。

——エフェクターを積極的に導入するようになったきっかけはありますか?

去年からNOT WONKのライヴ・サポートもやらせてもらっていて、それはひとつのきっかけだったと思います。NOT WONKでは音響的な視点も大きくアレンジに組み込まれているので、エフェクターが重要な役割を担っていて。これはいい機会だと思って、“今までやってこなかったことをやってみよう”という流れで、ボードを本格的に組みました。

あと、最近は自分のなかにあるエンジニア的な視点を意識してみようと思っていて。実際にエンジニア活動をふんだんにやっているわけではないですが、ライヴにおいて音響的な視点を持つことへの興味が強くなってきたんです。今までは、いかに最低限の劣化で竿の音色を会場のスピーカーから出力するかを重要視していました。原音原理主義的な視点ですね。平たく言えば、“良い音がしていればなんでもいいか”というスタンスになってきたとも言えます。

それで、ベースをエフェクターに通すことに対する抵抗もなくなってきました。ライヴでも“極力、ベースで自分の出したい音を叶えよう” という好奇心が湧いてきました。今まではそれを、サンプラーやシンセサイザーで補っている部分もあったので。原音原理主義を守るために(笑)。もちろん、それ以上の必要性があるから使ってますが。とはいえ、本気で向き合っている人からすると、まだまだグズグズなボードではあるんですけど(笑)。DCケーブルもバラバラだし……。

——ライヴに限らず、『Chance』のレコーディングでもこのボードを使用していますか?

このボードはライヴ用って感じで。ただライン録りのときも、E.W.SのTri-logic III をプリアンプにすることはありました。

——ちなみに、ライヴで使っているDIは AKIMA&NEOS の Multi Tube D.I. Type-A ですよね。

DI は事務所が所有しているもので、基本的にHedigan’sのライヴではこれを使っています。やっぱりチューブなので、音が“もちっ”とする感じがありますね。自分はピッキングが強めなので、クリッピングしやすいんですよ。だから、最後のDIの部分で少し潰れてくれるというか、歪みがかかることで安心して弾けます。“パキッ”とした痛いクリッピングがなくなるんです。

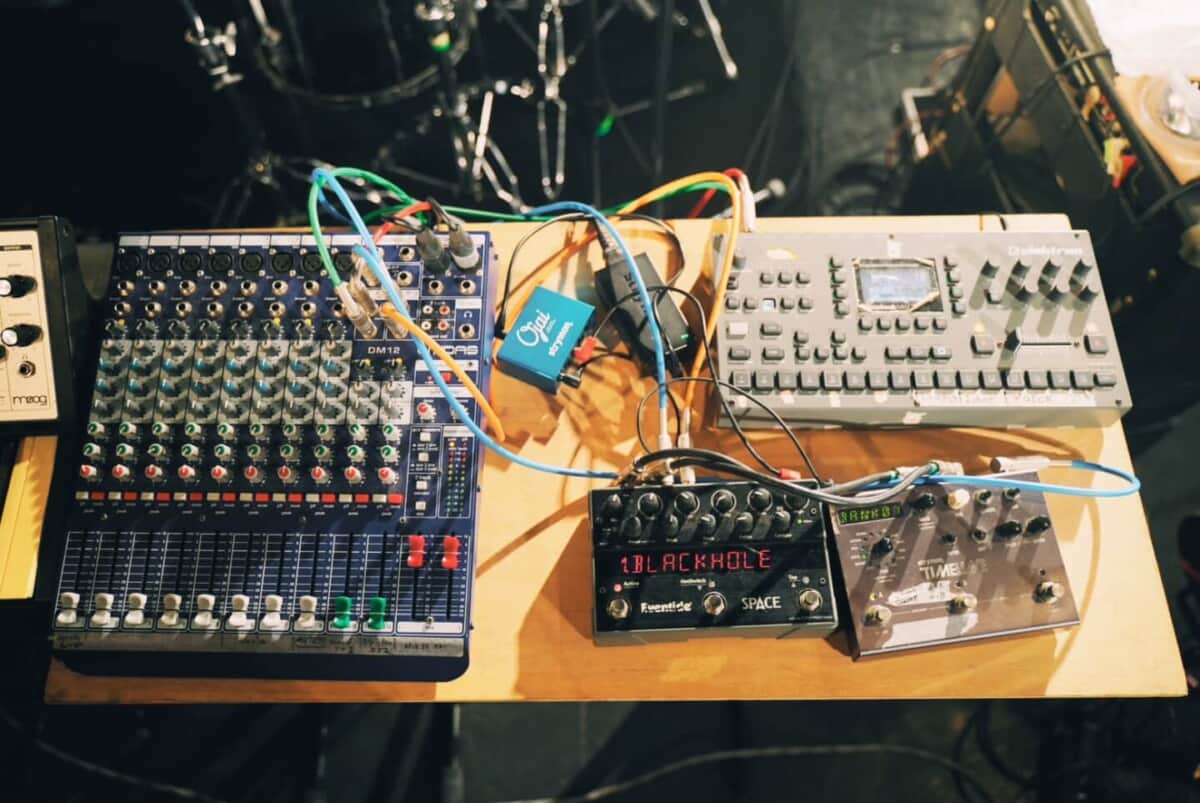

——ステージにセットしているサンプラーやミキサーはどんな用途で使っているんですか?

写真の右上は、曲によってイントロのシーケンスを出したりするサンプラーですね。ELEKTRON のOCTATRACK MK2を使っています。シーケンスを出したり、ノイズ系やアンビエントSE系、水の音などを入れていて、それを下の空間系のエフェクターにつないでいます。

——空間系のエフェクターは何を使っていますか?

ディレイとリヴァーブを使っていますね。写真に写っているのは、Eventide の SPACE(リヴァーブ)とStrymonのTIMELINE(ディレイ)です。特にSPACEは、アンビエントな雰囲気を作るのにすごく重宝しています。

——それらの音をミキサーでまとめているんですね。

そうです。ただ、このミキサーの使い方がちょっと贅沢で……MIDASのDM12という12チャンネルのミキサーなんですけど、実際には4チャンネルしか使ってないんですよ。でも、MIDASのプリアンプの音がすごく好きなので、どうしてもこれを通したくて(笑)。見た目はゴテゴテしているけど、ルーティング自体はすごくシンプルですね。

——このシンセも長く使っていますよね。

はい、これはMoog Sub Phatty ですね。もう7〜8年ぐらい使っている機材で、リアルタイムでの音作りがしやすいんです。慣れているので、やっぱり使いやすいですね。

“2024年の自分はこういうふうに生きていた”

というものを形にできた。

——では最後に、今“アルバム『Chance』をどう振り返っているか”を聞かせてください。

まだ振り返れてないんですよね(笑)。でも、音楽ってリリースしてツアーをやると、どんどん忘れられてしまうことが多いじゃないですか。そうしたくはないなと思って作ったアルバムです。

今回のジャケットを描いてくれたのは、イラストレーターの林南沖さんなんですけど、ツアー中にちょっとおもしろい試みをしてくれて。このジャケットの原画をツアーで持ち回って、物販スペースに置いて、お客さんが自由に触れていいようにしたんです。ツアーを経て、原画が少しずつ擦れたり、変化していく。その時間の経過を記録していく、という実験をしてくれていて。

——なるほど。

それは今回のアルバムを作った自分たちのスタンスともすごく近いものがあって。“今すぐ良いものだと言われなくてもいい”、というか。ずっと先の未来で誰かが聴いて、“いいな”と思ってくれたら、それでいいなっていう気持ちで作ったんです。すごく遠い未来に向けて投げかけたもの、と言いますか。だから現時点では、まだ自分でもこのアルバムの全貌が分かっていないというか……。

“時間の記録”というテーマは、自分の音楽人生のなかで音源作品を作るときに常にくっついている大事な要素だと思っていて、今回も“2024年の自分はこういうふうに生きていた”というものを形にできたかなと思います。

F.C.L.S./KSCL-3566

◎Profile

もとむら・たくま ● 神奈川県出身のベーシスト。中学生でベースを手にする。2016年にゆうらん船を結成。ゆうらん船では現在までに2枚のフル・アルバムを発表している。サポート・ワークでは、カネコアヤノ(2013年〜2023年)、SADFRANK、NOT WONKなどで活躍。2024年11月に新バンドHedigan’sの1stアルバム『Chance』を発表。ディスク2にライヴ音源を収録した同作のCDが2025年1月にリリースされた。8都市を巡る初の全国ワンマン・ツアー“Hedigan’s “TOUR Chance” 2025”を2月から3月にかけて行なっている。

X Instagram