PLAYER

UP

【追悼】️アンソニー・ジャクソンが残したベース名演10曲【後篇】

- Text : Akira Sakamoto

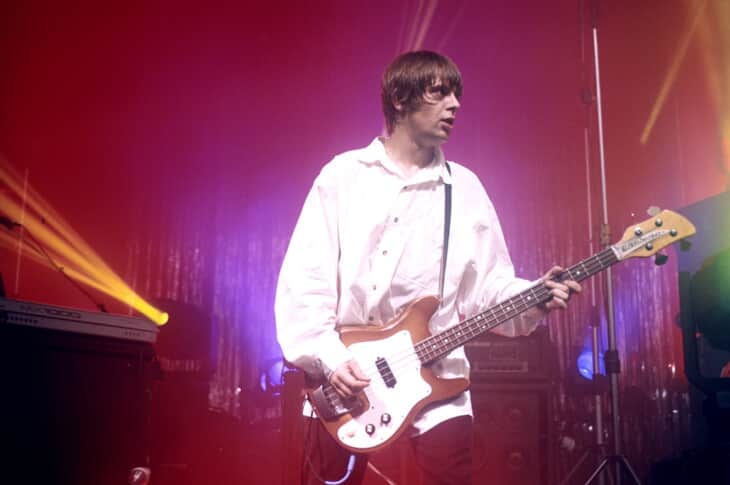

- Photo : David Wolff - Patrick / Redferns via Getty Images

記事の前篇はこちら。

6. 「Feel Like Makin’ Love」

(リー・リトナー&ジェントル・ソウツ『Gentle Thoughts』収録/1977年)

演奏をテープではなく、カッティング・マシンのラッカー盤に直接刻み、ミスをしたらその曲ばかりかLPの片面全部を最初からやり直しという、緊張感のある状況で録音されたジェントル・ソウツのこのアルバムと言えば、B面の冒頭を飾る「Captain Fingers」のスリリングな演奏が印象的だが、ここではあえて、ロバータ・フラックの歌で有名になったこの曲を選んでみた。

ここでは、アーニー・ワッツのテナー・ソロに続く3:09あたりからの、ヴォリューム・ペダルとスライド・バーを使ったアンソニーのポルタメント奏法に注目していただきたい。ベースではかなり珍しいトリッキーな奏法を、ミスをすれば大惨事のダイレクト・カッティングという状況のなかでやってしまうところに、アンソニーならではの大胆さやいたずら心がよく表われていると思う。

7.「M & M Studio」

(渡辺貞夫『ライヴ・アット武道館/How’s Everything』収録/1980年)

日本を代表するサックス・プレイヤーの渡辺貞夫が、ジャズ・ミュージシャンとしては初めて日本武道館で行なったコンサートの模様を収めたのがこのアルバム。上の動画はアルバムに収録されたものとは別の日の演奏のようで、当時テレビで放映されたものだと思われる。

参加メンバーはでデイヴ・グルーシン(k, conductor)、リチャード・ティー(k)、エリック・ゲイル(g)、スティーヴ・ガッド(d)、ラルフ・マクドナルド(per)など、当時の超一流のセッション・プレイヤーたちに加えて、東京都交響楽団のフル・オーケストラも参加した文字通りの一大イベントだった。

アンソニーはこの曲で、モジュレーション系のエフェクターと指弾きによる地を這うようなサウンドで、重音奏法も交えた大胆なソロを披露している。

8. 「Tin Tin」

(デイヴィッド・サンボーン『A Change Of Heart』収録/1987年)

さまざまなプレイヤーが参加したデイヴィッド・サンボーン(sax)のアルバムに収録された原曲はフィリップ・セス(key)が提供してプロデュースを担当。ベース・パートはシンセサイザーとアンソニーのユニゾンだが、ここでは伊東たけし(sax)が1992年のアルバム『Visions』のサポート・ツアーで演奏した動画もご紹介したい。

テーマのBメロの前半で聴かれるシーケンス的なパターンの部分では、G弦開放のワイルドなサウンドがカッコ良いアクセントになっていて、アンソニーが楽器の特性を深く理解していたことがうかがわれる。また、8分音符を連打する部分では、速いテンポにもかかわらず、押弦した指を浮かせるミュート・テクニックですべての音をスタカートで弾いているところにもご注目。その体形からくる印象とは裏腹に、なかなかの運動神経だったことがわかる。

9. 「September Second」

(ミシェル・ペトルチアーニ、スティーヴ・ガッド、アンソニー・ジャクソン『Trio In Tokyo』収録/1997年)

ジャズの世界でエレクトリック・ベースに対する批判が強まった1980~90年代において、アンソニーを本格的なジャズ・プレイヤーとして扱った数少ないミュージシャンのひとりだったミシェル・ペトルチアーニが、黄金のリズム体を擁したトリオでブルーノート東京に出演したときの模様を収めたアルバムがこれ。

アンソニーによれば、1997年当時のトリオは活動を始めたばかりで、曲も譜面と首っ引きで演奏する状態だったという。リンク先の動画は、トリオがその真価を発揮するようになったと彼が言う1998年のもので、23:00からの「September Second」をアルバム収録の同曲と比べても、よりリラックスした雰囲気が感じられる。

アンソニーが時折見せる、手のひらをブリッジ・サドルの近くに置いてミュートして親指で弦を弾く奏法は、1980年前後から取り入れていたが、90年代に卒中から回復した後のほうがより力強く正確に弾けるようになったという。

10. 「Descarga For Tito」

(ミシェル・カミロ『Triangulo』収録/2002年)

『Triangulo』は、ラテン/サルサにも造詣の深かったアンソニーが、キューバから来た怪物ドラマー、オラシオ・“エル・ネグロ”・エルナンデスと組んだ演奏がまるまる1枚堪能できる唯一のアルバム。

アンソニーによれば、オラシオがニューヨークに来て以来、地元のミュージシャンのラテン/サルサにたいする理解度がいちだんと深まり、アンソニー自身もネイティヴのラテン系であるミシェルとオラシオに挟まれて演奏することで、とても良い勉強になったという。

この曲はタイトル通り、キューバの伝説的なパーカッショニストのティト・プエンテに捧げられたものだが、5拍子というイレギュラーなリズムで、オラシオが左足で刻む5拍子のクラヴェに乗せて、トリッキーなアクセントのインタープレイが展開される、きわめてスリリングな演奏となっている。

◎執筆者プロフィール

坂本信(さかもと・あきら)●札幌市出身。ディープ・パープルの「Highway Star」を聴き、中学1年のときにベースを始める。その後は興味の赴くままに多方面の音楽を追求。伊東たけし(sax)や高崎晃(g)、マイク・オーランド(g)、坂田明(sax)、仙波清彦(perc)、一噌幸弘(能管)、三谷真吾(フラメンコg)などと共演するほか、長年にわたり西岡治彦(g)率いるトリオで活動。音楽出版社やレコード会社、楽器メーカーの記事執筆、英文翻訳、のべ1,000人近くのアーティストのインタビューや通訳を行なう。翻訳書は『ビートルズ・ギア』、『ジェームズ・ジェマーソン:伝説のモータウン・ベース』、『レッド・スペシャル・メカニズム』など。

X