NOTES

この連載では、“ベースを始めたい!”、“ベースを始めました!”、“聴くのは好きだけど僕/私でもできるの?”というビギナーのみなさんに《知っておくと便利な基礎知識》を紹介します。今回のテーマは、“ルート弾きのバリエーション”です!

◎連載一覧はこちらから。

はじめに

前回はコードのルート音を8分音符で敷き詰めるルート弾きを例に挙げて、ベース演奏の基本スキルを確認しましたね。

なかには“ルート弾きは単調でおもしろくない”と感じている方もいるかもしれませんが、実はルート弾きだけでもさまざまなバリエーションのベース・ラインが作れます!

オリジナル曲やセッションでのフレーズが毎回ワン・パターンになっちゃうベーシストさんも必読の“ルート弾きのバリエーション”を紹介しましょう。

ベースの役割を再確認しよう

ベースは低音域の単音フレーズで“アンサンブルを支える”のがおもな役割ですね。適切なベース・ラインを演奏することで、具体的には以下のような効果が得られるかと思います。

① コード(和音)の響きが安定する。

② コード進行や楽曲展開が導かれる。

③ 楽曲全体のリズムやグルーヴが生み出される。

④ コードの響きが誘われる。

⑤ メロディ(主旋律)や曲調が補強される。

このうち①は、まさにベースがルート音(根音)を弾くことで発揮される効果です。

④についてはコード・トーン(コード構成音)を弾く必要がありますし、⑤はスケール・ノートなどを駆使してフレーズを弾くのが手っ取り早いですが、②と③についてはルート音だけでもその効果を演出できます。

というわけで、今回は②と③を意識することでルート弾きのバリエーションを増やすことを模索していきましょう。

コード進行に方向性を加える

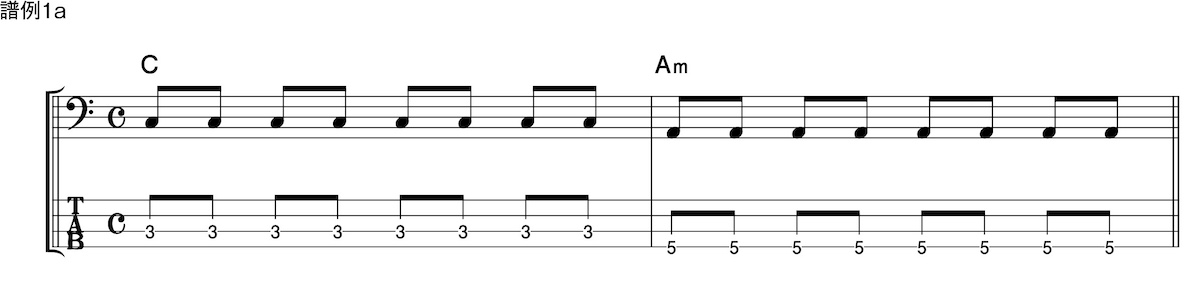

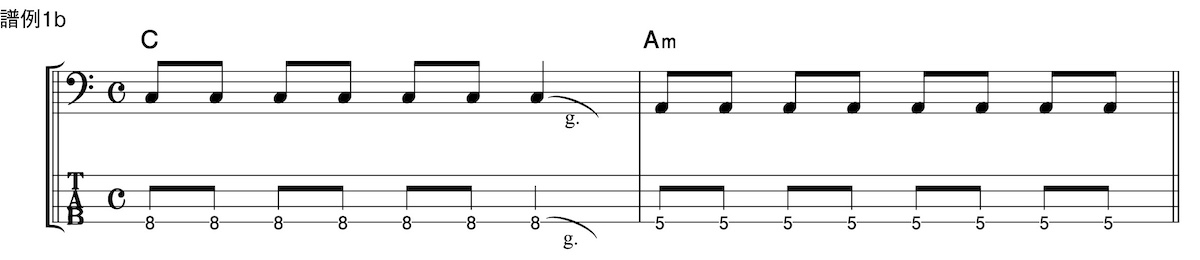

例えばコードがCからAmへと移行するとき、譜例1aのように弾いても何ら問題ないですが、譜例1bのようにグリスやスライドでニュアンスを付けて弾くとC音からA音へと下降する動きが加えられます。

ルート・モーションに上昇、下降の方向性を付けることで次のコードを示唆したり、楽曲の展開に抑揚を加えたりすることができるわけです。

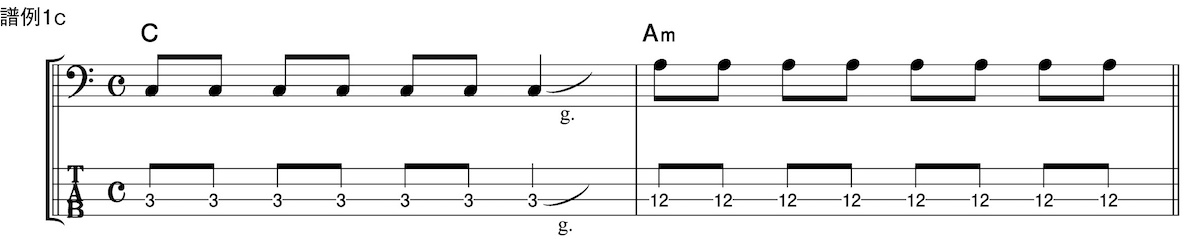

C音とA音のインターバルは短三度(半音3つ分)なので、C音からA音へと下がる動きのほうが近いですが、A音を1オクターヴ上げれば長六度のインターバルとなり、譜例1cのような上昇する動きを演出することも可能です。グリスやスライドは距離が遠いほどダイナミックな演出が可能ですね。

楽曲の展開に変化を加える

ルート音はコード・トーンのなかで一番低い音なので、ベースの演奏ではなるだけ低い音程で弾くのがセオリーですが、ルート音をあえて高い音程で弾くことで楽曲の展開に抑揚を持たせることが可能です。

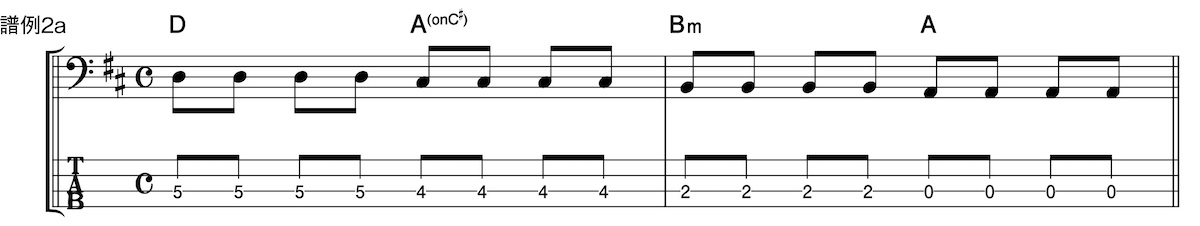

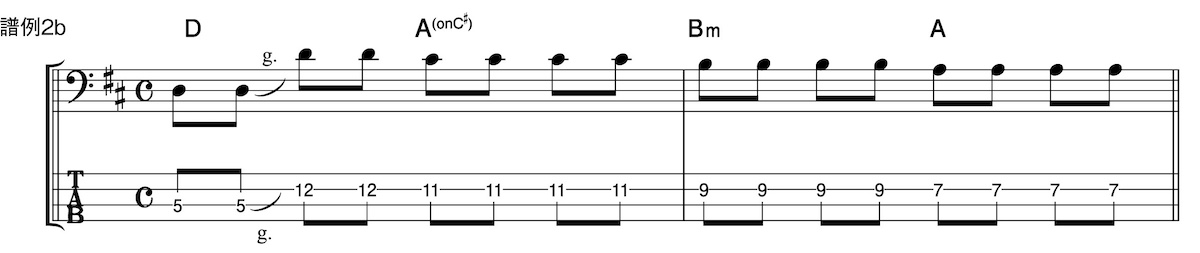

譜例2aはルートを弾くだけで下降ラインが演出できるクリシェのコード進行ですが、譜例2bのようにコード変化のないタイミングでルート音を1オクターヴ上げることで大きな盛り上がり感を演出できます。サビであれば1番よりも2番や3番など楽曲の後半に適したアプローチですね。

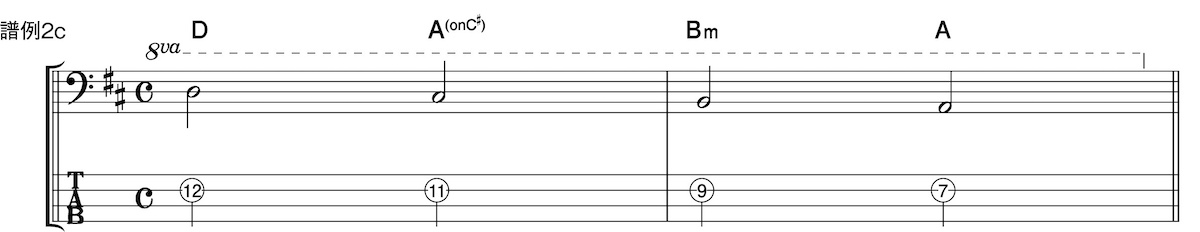

また、譜例2cのように高い音程を長い音符で弾けば、落ちサビなどの落ち着いたセクションに効果的なアプローチとなります。グリスやヴィブラートなどの装飾を加えて歌心のあるベース・ラインに仕立てるのも良いでしょう。

ルート音を高い音程で弾くには、ハイ・ポジションの位置関係をしっかりと把握していることが重要です。6~11フレットあたりのポジションが闇になっている方も案外多いのでは?

当連載の過去記事(第10回 指板上の音を覚えよう)を参照しつつ、“7の足し算”などを駆使してポジションを把握しましょう。何度か言及していますが、12フレット以上はポジション・マークがロー・ポジションと同じ位置関係なので、ポジション・マークを参照すれば各音のポジションを把握しやすいです。

リズム・パターンを変化させる

ルート音を同じ音符で敷き詰める、いわゆる“ベタ弾き”はドライヴ感や安定感を演出するのには適していますが、ワンパターンで食傷気味だと感じるなら音価(音の長さ)の異なる音符や休符を加えてリズム・パターンを作ってみましょう。

ベースのリズム・パターンで多用されるのはドラムのキック(バス・ドラム)とシンクロさせるアプローチです。

ドラムは(金物を除いて)音価をコントロールしにくい楽器ですので、ドラマーは打点でリズムやグルーヴを構築しますが、ベースは音価をコントロールするべき楽器ですので、ピッキングのタイミング(オン)だけでなく、音を止めるタイミング(オフ)をコントロールすることでもリズムやグルーヴを構築できます。

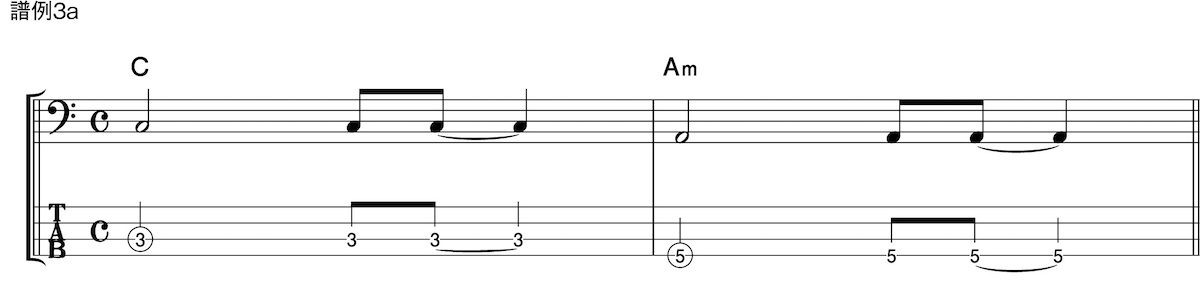

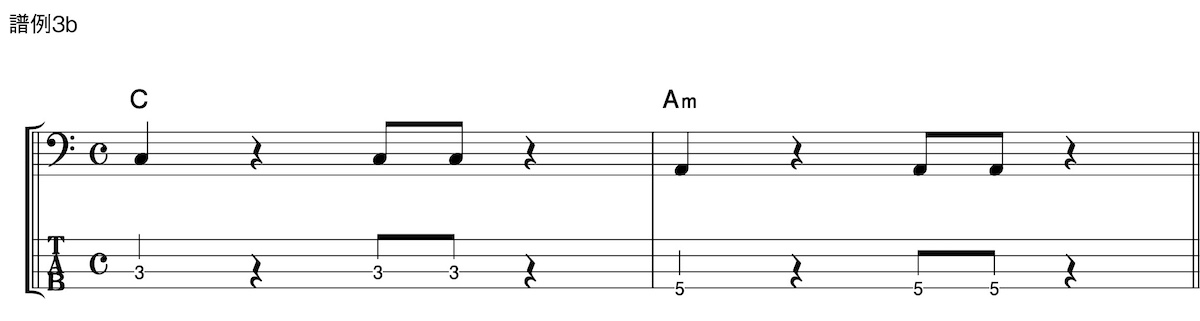

譜例3aはオンのみ、譜例3bはオンに加えて、“ドンタンドドタン”などの基本的な8ビートのドラム・パターンならばスネアのタイミングに合わせてオフを加えたアプローチです。両者を弾き比べて音価の重要性とニュアンスの違いを体感してください。

ドンタンドドタンなどの基本的な8ビートのドラムパターンならばスネアのタイミングに合わせて

さらに必要に応じてゴーストノートを加えたり、ダイナミクスに抑揚を加えたりできれば、よりファンキーでグルーヴ感のある演奏ができます。好きな楽曲のベース・ラインや、お気に入りのベーシストの演奏を注意深く聴いて、そのニュアンスを再現できるように練習を重ねましょう。

ちなみにリズム・パターンをドラムとシンクロさせている場合でも、テンポ・キープやグルーヴの演出をドラムに依存するのは御法度です。あくまで自分から創造したリズム・パターンをドラムと並走させる感覚で演奏しましょう。

ルート弾きでジャンル感を演出する

ベースはアンサンブルの根幹を成す楽器なので、ベース・フレーズ自体が特定の音楽スタイルを想起させる、もしくはそれぞれの音楽スタイル特有のベース・フレーズがあるもので、ルート音のみで構成されるものも少なくありません。

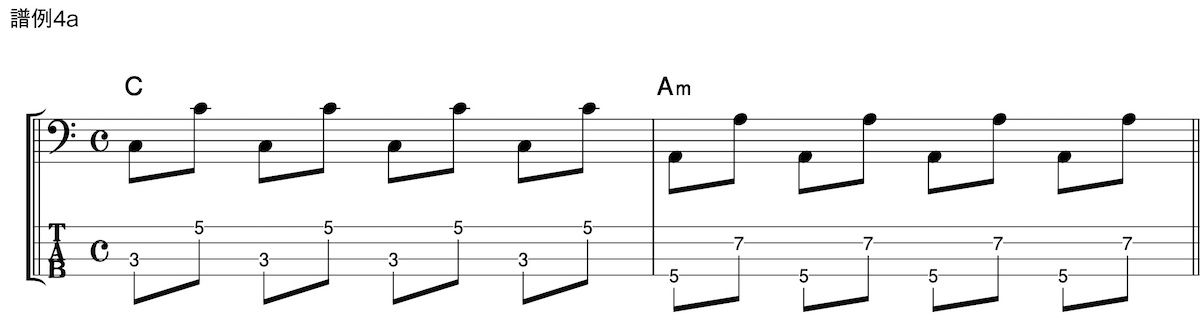

そのうち、もっともポピュラーなのはディスコ・パターンでしょう(譜例4a)。ルート音と1オクターヴ上のルート音を交互に弾く、いわゆる“オクターヴ・フレーズ”ですが、弦飛びピッキングで余弦ミュートが対応しにくく、演奏フォームも崩れやすいので、より丁寧な演奏を心がけましょう。

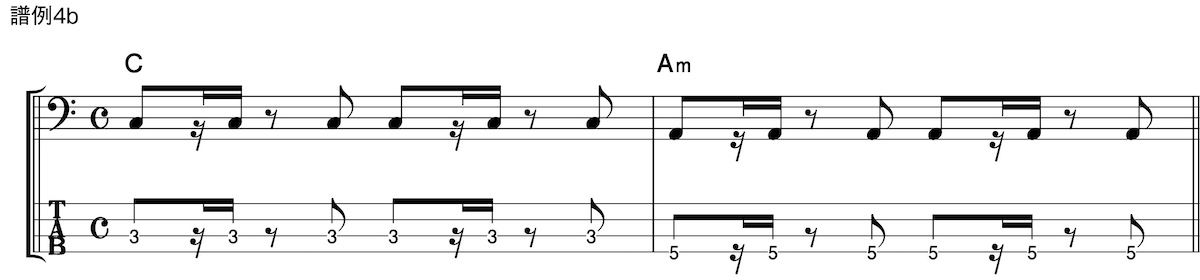

特定の音楽スタイル固有のリズム・パターンも数多くあります。譜例4bはレゲエやダブで多用されるリズム・パターンの一例ですが、ボトム重視の太めの音色で、タメ気味に演奏すると雰囲気が演出しやすいかと思います。

このような音楽スタイル固有のリズム・パターンは、各音のダイナミクスやタイミングなど、譜面では書ききれない絶妙なニュアンスで成り立っていることも多いので、演奏したい音楽スタイルがあるなら、先人が残した音源をよく聴いて研究すると発見も多く、より深くベースの演奏が楽しめるかと思います。

奏法や音色を変えてみる

同じフレーズでも奏法や音色を変えることで表現できるニュアンスはガラリと変わるものです。スラップ奏法の基本はサムピングとプルによるオクターヴ・フレーズですが、リズム・パターンを工夫すればルート音だけでも表現できるバリエーションは無限に存在します。

ルート弾きのバリエーションとして、歪みやフィルター系など、エフェクターを積極的に活用することで音色を変化させるのも一手です。逆に言えば、各音楽スタイル特有のニュアンスが奏法や音色面にあることも少なくないので、ルート弾きに限らず自分の演奏ではどうにも雰囲気が出せないと感じているなら、奏法や音色面を見直すべきかもしれません。

最後に

“ルート弾きだけでどこまで行けるか?”をテーマにした記事は過去に本誌でも執筆しております。タイトルは強気にも「ルート弾きの達人」(笑)!

ルート弾きをより深く考察した奏法特集ですのでぜひ。ベース・マガジンのサブスクから2012年11月号52ページへGO!

◎講師:河辺真

かわべ・まこと●1997年結成のロック・バンドSMORGASのベーシスト。ミクスチャー・シーンにいながらヴィンテージ・ジャズ・ベースを携えた異色の存在感で注目を集める。さまざまなアーティストのサポートを務めるほか、教則本を多数執筆。近年はNOAHミュージック・スクールや自身が主宰するAKARI MUSIC WORKSなどでインストラクターも務める。

Official HP X

◎連載一覧はこちらから◎

ベース・マガジンのInstagramアカウントができました。フォロー、いいね、よろしくお願いします!→Instagram