NOTES

UP

ブルース進行を覚えよう【ベース初心者のための知識“キホンのキ”】第28回

- Text:Makoto Kawabe

この連載では、“ベースを始めたい!”、“ベースを始めました!”、“聴くのは好きだけど僕/私でもできるの?”というビギナーのみなさんに《知っておくと便利な基礎知識》を紹介します。

今回はジャム・セッションへの第一歩、“ブルース進行”をレクチャーします!

はじめに

“ブルース”はアフリカ系アメリカ人によって発祥し、アメリカで発達した音楽ジャンル(スタイル)のひとつです。

ブルースには興味がない?……いやいや、ちょっと待って! ブルースはロックやポップス、ジャズといったポピュラーなジャンルのルーツでもあるし、これらのジャンルでブルースを基調とした楽曲もたくさんあるんですよ。

こういった楽曲を自由に弾いたり、アドリブやジャム・セッションで演奏する上でもブルースの知識は欠かせません。まずは初心者でも覚えやすく演奏しやすいブルース進行と、ベース・ラインの構築方法をマスターしましょう。

ブルース進行とは

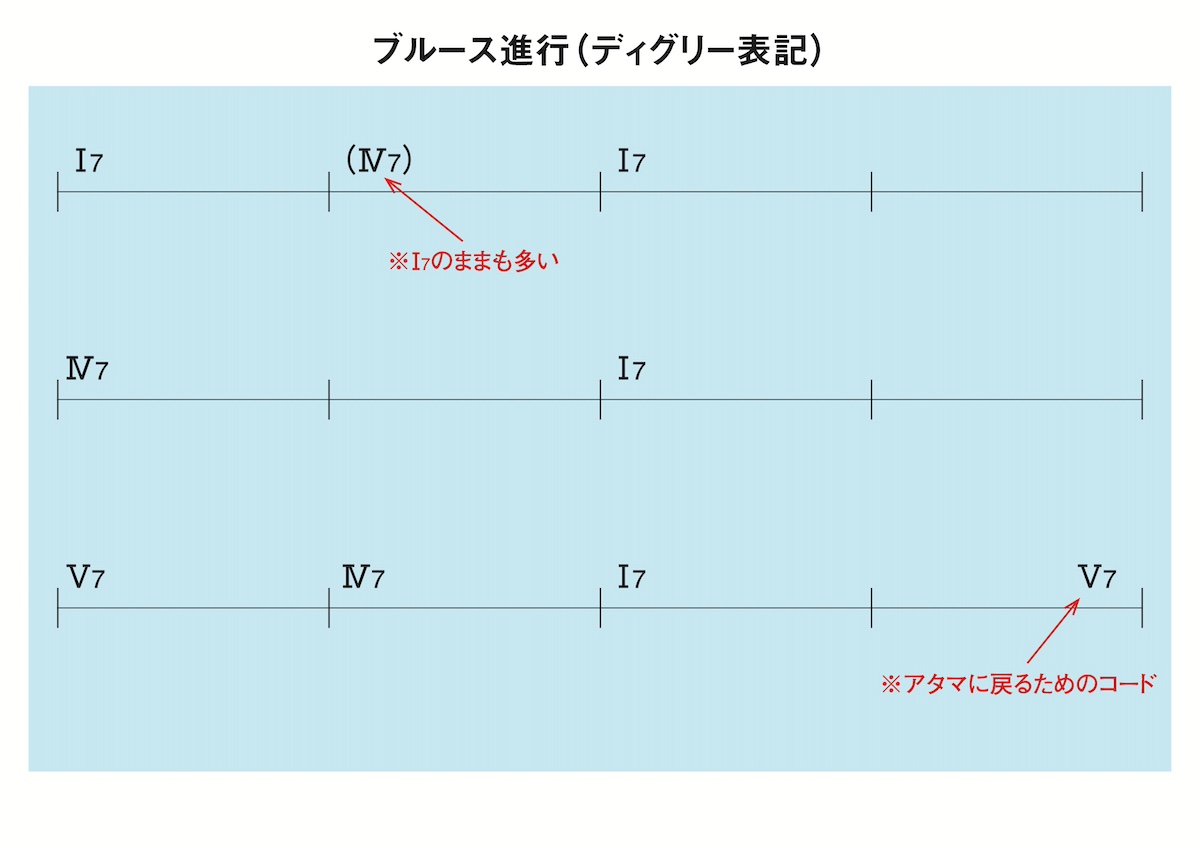

ポップスやロックなどの楽曲の多くがAメロやBメロ、サビ(Cメロ)といった複数のセクションで構成されているのに対して、ブルースは3つのセブンス・コードによる12小節で一括りの“ブルース進行”で構成されており、これを繰り返し演奏するのが一般的です。

強いて挙げればブルース進行の1~4小節がAメロ、5~8小節がBメロ、9~10小節がCメロに該当し、これらの要素だけで楽曲としての起承転結が成り立っているのです。

“ブルース”についての解釈や定義、またすべてのコードがセブンス・コードとなっている理由は次回以降に解説することとして、とりあえずブルース進行の基本形を覚えましょう。

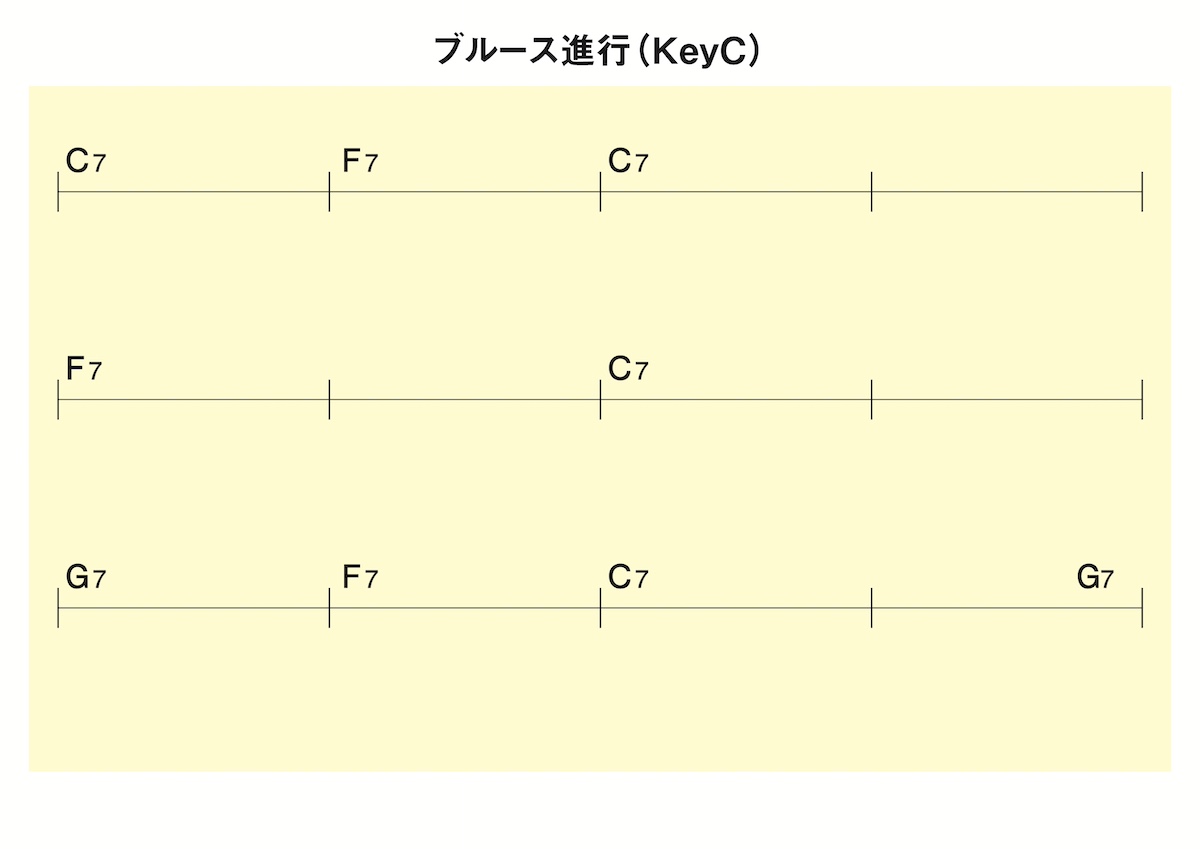

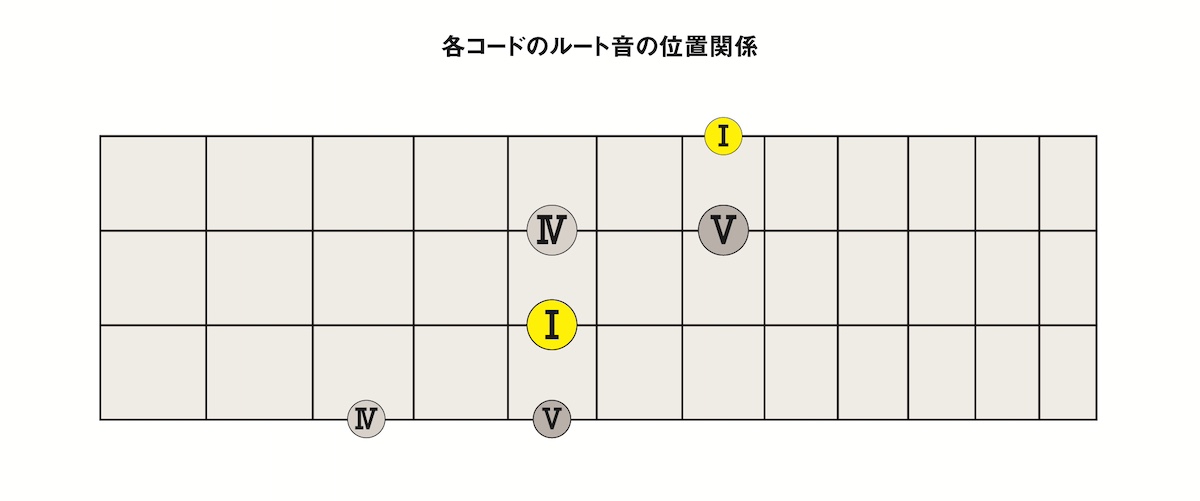

ブルース進行は具体的なコード・ネームではなく、キーをⅠ度とするディグリー・ネームで覚えておくとすべてのキーで活用できるので便利です。例えば、キーがCのブルースであればⅠ7はC7、Ⅳ7はF7、Ⅴ7はG7が該当します。ベースの指板に置き換えれば、Ⅰ度のルートのポジションから見て1本上の弦で同フレットがⅣ度のルート、1本上の弦で2フレット上(1本下の弦で同フレット)がⅤ度のルートのポジションになりますね。

ここで挙げた譜例はシンプルで典型的なブルース進行で、メジャー・キーですが“メジャー・ブルース”という言い回しはあまり用いず、例えばキーがCメジャーであれば“Cのブルース”などと表現されることが多いです。

キーがマイナーの“マイナー・ブルース”もありますが、マイナー・ブルースのコード進行にはいくつかのバリエーションがあるので、マイナー・ブルースを演奏する際はコード進行を確認したほうが無難です。

また、“ジャズ・ブルース”も12小節で1巡するコード進行ですが、当てはめられるコードが多くなり、リズムはスウィング、ベース・ラインは4ビートのランニングが基本となります。ジャズ・ブルースの詳しい解説はいずれまた別の機会に。

ブルースのリズム

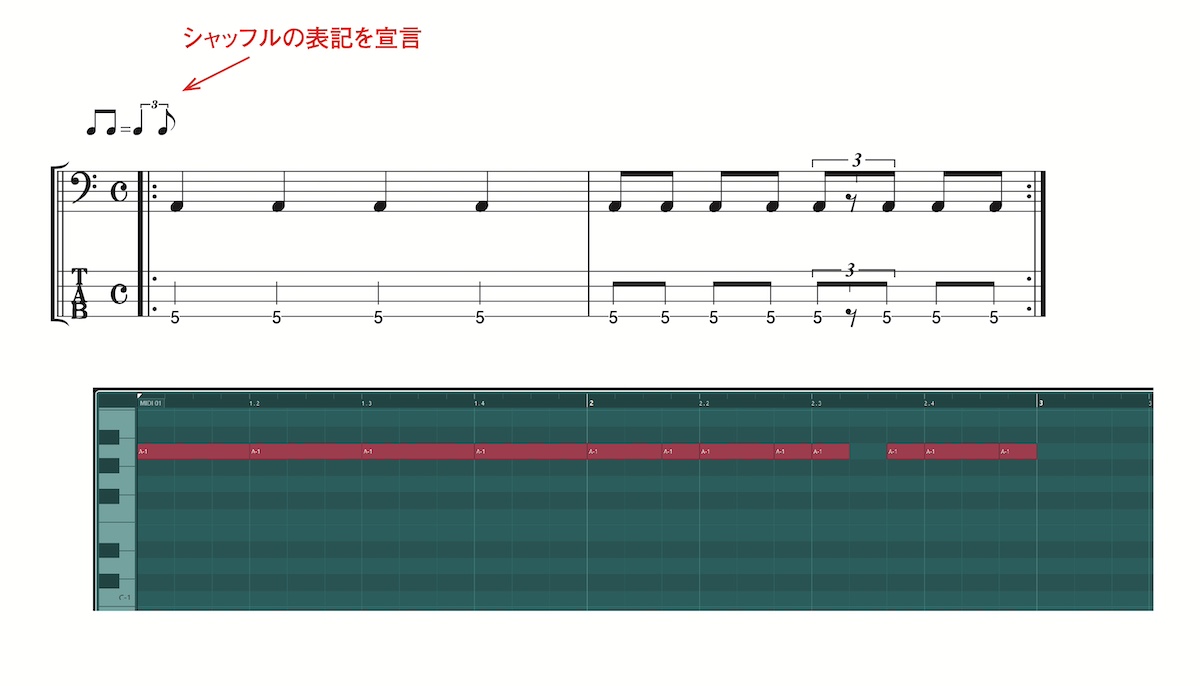

ブルースの演奏スタイルやテンポはさまざまですが、基本となるリズムは3連符の真ん中の音を抜いて弾く“シャッフル”です。楽譜では下記譜面のように冒頭でシャッフルであることを宣言して、8分音符の連符で表記することが多いです。3連符の真ん中を休符にして演奏することもありますね。

さっそく弾いてみましょう。4分音符を弾くときもシャッフルのリズムを感じながら(頭のなかで鳴らしながら)弾きましょう。基本的には1拍の長さを3つに分けて2:1となるように演奏するわけですが、実際にはそのタイミングを微妙に変えたり(2.2:0.8など)、ダイナミクスの強弱を付けたりすることで、独特のニュアンスや雰囲気(端的に表現すればノリやグルーヴ)を作り出しているブルースの楽曲も多いです。

練習の初期段階としては、まずはシャッフルのノリに慣れテンポをキープして弾けるようになることが重要なので、クリックを3連符で鳴らして弾くなどしても良いかと思いますが、よりリアルなノリやグルーヴを追求するなら、名演とされる数多のブルース楽曲を良く聴き込み、ニュアンスを近付ける練習をするなど、研究と鍛錬(情熱も)が必要になるでしょう。

ブルース進行のベース・ライン

ベース・ラインはコードに沿って構築するのが基本であり、ブルース進行も例外ではありません。最も重視すべきはルート音であり、ルート音を基軸にしながらコード・トーン(コード構成音)をちりばめたり、スケール・ノートやパッシング・ノート(経過音)などを駆使してベース・ラインを組み立てます。

またブルース進行では、おもにルート音とコード・トーンによって構成された1〜2小節単位のリフ(繰り返し演奏される短いフレーズ)を各コードに当てはめたベース・ラインも多用されます。リフにはコード・トーンすべてをちりばめなくても構いませんし、あえてコード・トーンのm7th音を使わずにスケール・ノートのM6th音を用いることも多いです。

譜例はキーDのブルース進行におけるベース・ラインのアプローチ例です。

ルート音、P5th音、m7th音によって構築したリフを各コードに当てはめつつ、臨機応変にオクターヴを変えたり経過音を交えたりしています。最終小節は1小節目に戻るためのフレーズを当てはめています。

ブルース進行はコードが限定されるので、譜面のない楽曲でもベース・ラインやリフを耳コピーしやすいかと思います。ブルースの楽曲をたくさん聴いて、気に入ったリフがあればコピーして実際に弾いてみつつ、自分でもブルース進行に使えるリフを作ってみましょう。

ブルース・セッションに参加しよう

ブルース進行は誰でも覚えやすくシンプルなので、即興演奏やセッション(特定の楽曲を演奏するわけではないアンサンブル演奏)でも頻繁に演奏されます。

ライブ・バーやライブハウスなどではブルース進行を主体にした自由参加型のフリー・セッションが頻繁に開催されていますし、テンポやリズムにあったベース・ライン、リフを作れるようになれば問題なくセッションに参加できるはずです。ほかのプレイヤーのテンションに合わせて演奏が盛り上がったり、ピタリと合う瞬間があったりと、ひとりで演奏しているだけでは決して味わえないセッションならではの高揚感が得られます。ぜひセッションにも参加してみてください。

フリー・セッションでの振る舞いやルールなどは会場によっても異なりますし、いずれ機会を設けて詳しく解説しようと思いますので、ここでは概要だけ説明します。

ブルース・セッションはブルース進行を繰り返し演奏しますが、基本的には、イントロ→リード楽器(またはヴ)によるテーマやメロディ→リード楽器によるソロ→ベースやドラムのソロ→テーマとなるメロディ→エンディング、といった構成で演奏するのが一般的です。コード進行は演奏者全員が覚えている前提でキーとテンポだけ決めて細かい打ち合わせなしに始めることが多いです。

また、セッションは終わらせ方(エンディング)も重要で、いくつかのパターンがありますが、あらかじめ打ち合わせしてから始めることもあります。

最後に

やっぱり“ブルースのベース・ラインが学べるオススメの作品は?”って質問が来ますよね。

うーん、難しい。筆者的にはロックやファンク系のミュージシャン、例えばジョン・ポール・ジョーンズ(レッド・ツェッペリン)やドナルド“ダック”ダンの演奏でブルースを知ったので……。

ブルース系ミュージシャンだとシンガー&ハーモニカ奏者のジュニア・ウェルズのアルバム『Hoodoo Man Blues』はほとんどの楽曲がブルース進行で、ベース・ラインもリフで構成されているのでわかりやすいかと思います。ベーシストはジャック・マイヤーズです。

とりあえず“ブルースって何? どんな音楽?”って人にはデルタ・ブルースの元祖、ロバート・ジョンソンがオススメです。残されているのは1936年、1937年に録音された29曲だけ。ベースは入っていませんがブルースの原型に触れることができますし、代表曲「Cross Road Blues」や「Sweet Home Chicago」は多くのミュージシャンにカバーされているので、ブルースのバリエーションに触れることもできますよ。

もちろん特定のミュージシャンではなく、音楽ストリーミング・サービスで“BLUES”と検索するのもアリですね。カッコいいベース・リフを探しましょう!

■連載一覧はこちらから。

◎講師:河辺真

かわべ・まこと●1997年結成のロック・バンドSMORGASのベーシスト。ミクスチャー・シーンにいながらヴィンテージ・ジャズ・ベースを携えた異色の存在感で注目を集める。さまざまなアーティストのサポートを務めるほか、教則本を多数執筆。近年はNOAHミュージック・スクールや自身が主宰するAKARI MUSIC WORKSなどでインストラクターも務める。

Official HP X