NOTES

UP

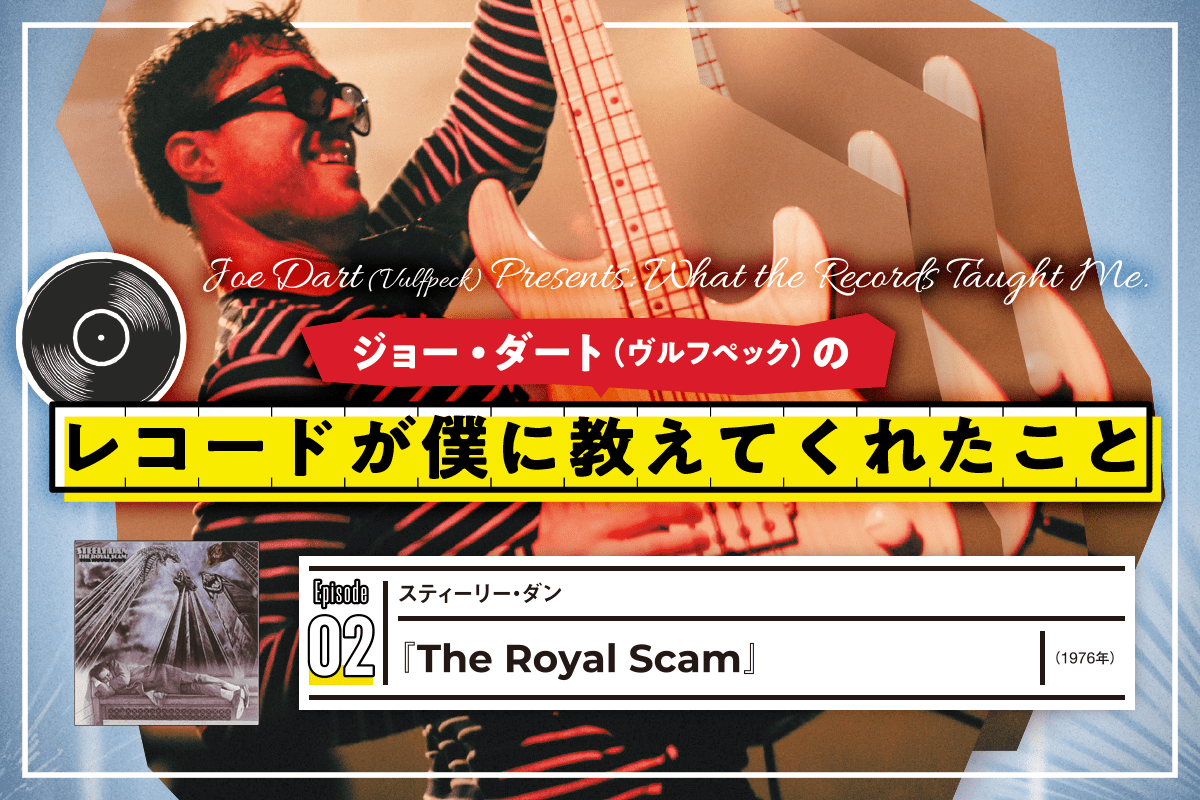

スティーリー・ダン『The Royal Scam』が教えてくれたこと【ジョー・ダート(Vulfpeck)】第2回

- Interview & Text: Shutaro Tsujimoto

- Translation:Tommy Morley

ミニマム・ファンク・バンド、ヴルフペック(Vulfpeck)のベーシストにして新世代のベース・ヒーロー、ジョー・ダートが、“ルーツとなったアルバム”をテーマに毎回1作品を振り返る本連載。第2回は、チャック・レイニーとバーナード・パーティが理想のリズム・プレイを残した、スティーリー・ダンの名盤『The Royal Scam』について語ってくれた。

第2回:スティーリー・ダン『The Royal Scam』(1976年)

“完璧にアレンジされたものを聴いている!”という気分になったよ。

『The Royal Scam』は僕がスティーリー・ダンに初めてハマったアルバムで、偶然ガレージセールでレコードを見つけて買ったんだ。当時は10代だったから、少々ヘヴィに感じる曲もあったけど、グッとくる曲がいくつかあって、特に「The Caves of Altamira」「Sign In Stranger」「Haitian Divorce」はかなりガツンときたよ。

ベースはチャック・レイニーが、バーナード・パーディ(d)との素晴らしいコンビネーションで演奏している。当時は彼らが何者なのか知らなかったけど、とにかく“完璧にアレンジされたものを聴いている!”という気分になったんだ。どのリズムや音のひとつを取っても“場違い”なものはなくて、すべてが意図を持ってプレイされていた。ラリー・カールトンのギター・プレイも本当に素晴らしい。

僕は、ヴルフペックで以前バーナード・パーディと「Kid Charlemagne」を演奏する機会があったんだけど、ベース・ラインは完コピするしかなかったね。チャック・レイニーがこのベース・ラインを書いたとき、ジェームス・ジェマーソンのベース・ラインを意図したのは明らかで、この曲を覚えたことで僕の引き出しは確実にひとつ増えたよ。「The Fez」もハマった曲だったね。

1970年代後半のスティーリー・ダンは自分にとって本当に大きな存在で、このアルバムの次作の『Aja』(1977年)も大事なアルバム。でも、『The Royal Scam』のほうが最初にハマったアルバムだったんだよね。

僕らもヴルフペックのレコーディングでは3テイクくらいしか録っていないよ。

スティーリー・ダンは、チャック・レイニーやバーナード・パーディーはじめ、アレサ・フランクリンのバンドにいた面々など、1960年代後半〜70年代前半に第一線で活躍していた最高のミュージシャンが集結しているプロジェクト。今聴いても、“どの瞬間にどの音を選ぶかを熟知している”彼らの技術には驚くばかりさ。現代ではこういう演奏が聴ける作品って少なくて……それは、今の時代ではそういったプレイを学ぶ必要がなくなってしまった、というのもあるよね。現代では演奏をカット&ペーストしたり、シンセ・ベースで置き換えてしまうことも珍しくない。でも彼らの時代にはそういったテクノロジーはなくて、演奏を誤魔化すことなんてできなかった。彼らは高い技術を持っていたので、レコーディングはスタジオにやってきて2、3テイクで終わっていたはずだよ。

彼らと同じように、僕らもヴルフペックのレコーディングでは3テイクくらいしか録っていないんだ。バーナード・パーディとチャック・レイニーは、スティーリー・ダンの録音でいつも同時に演奏していたらしくて、その演奏が“カット&ペースト”で加工されまくったものじゃないことは、聴けばわかるはずだよ。

チャック・レイニーについては、彼のいろんな作品での演奏が好きだけど、やっぱりアレサ・フランクリンとスティーリー・ダンでのプレイを一番に思い浮かべるよね。アレサやダニー・ハサウェイが活躍していた1970年代初期のゴスペルやソウルのレコーディングでは、チャック・レイニー、ジェームス・ジェマーソン、ウィリー・ウィークスの3人が特に、お手本とするべき演奏を残してくれた。彼らが活躍していたあの時代にエレキ・ベースの礎が作られと思うし、今でもそれは輝きを失っていないよ。「Kid Charlemagne」のイントロでのチャック・レイニーのプレイはユニークで、それまで存在していなかったものを発明したようなところがある。すべてのベーシストが、この時代のレコードに一度は立ち返ってみると学ぶことが多いはずさ。

作品解説

スティーリー・ダン史上ギターが最も前面に出た5作目。

ウォルター・ベッカー(b,g)とドナルド・フェイゲン(vo,g)のスティーリー・ダンによる1976年の5thアルバム。ゲイリー・カッツがプロデュースし、従来のLAでのセッションに加え、地元ニューヨークでのセッションも敢行された。解散前の2枚のアルバム『Gaucho』(1980年)、『Aja』(1977年)の前作にあたり、彼らのディスコグラフィのなかでも最もギターが多用された作品。ウォルター・ベッカーのほか、ラリー・カールトンやエリオット・ランドール、ディーン・パークスといったギタリストが参加している。リズム体はチャック・レイニーとバーナード・パーティ(d)。