NOTES

“約3分”でベース上達にまつわるさまざまなトピックを解説するYouTube動画連動の連載『石村順の低音よろず相談所 〜Jun’s Bass Clinic〜』。今回は「指弾き“右手動作の基本”」第2弾です!

第1弾はこちら!

指弾きで“指が速く動かない”とか“すぐ疲れる”と悩んでいるとしたら、それは“指の動かし方”そのものに原因があるかもしれません。

今回注目するのは、“指先が動くベクトル”です。

自分の指の動作をチェック

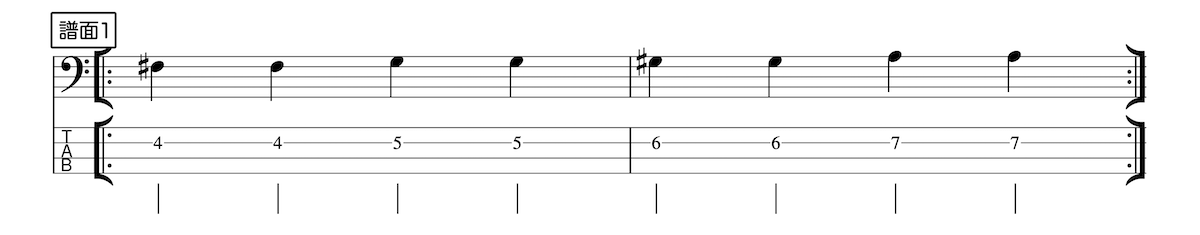

本題に入る前に、まず【譜面1】を弾いて、自分の指先の動きをチェックします。“普段の弾き方”をチェックしたいので、何も考えずにいつもどおり弾いて、それを動画に撮ってください。正面からではなく、ネックのほうから親指側に向けて撮影します。

前提として、第164回の記事「指弾き“右手動作の基本”を徹底解説!①」で解説したNG動作はしないように気をつけましょう。

そうしたら、“指先が動くベクトル”に注目して動画を確認してください。つまり、指先がどの方向に向かって動いているか、ということです。

ところで、ベーシストの指弾きでは、弦を弾き終わった指を隣の弦に触れて止める“アポヤンド”奏法(英語では rest stroke)で弾くことがほとんどです。

コード弾きなどでは、弦を弾き終わった指を隣の弦に当てない“アルアイレ”奏法(英語では free stroke)を使う場合もありますが、ここでは除外します。

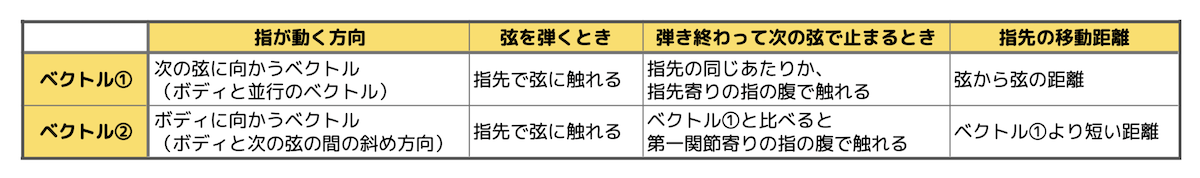

アポヤンド奏法を前提に話をすると、指先のベクトルにはざっくり分けて2種類あります。

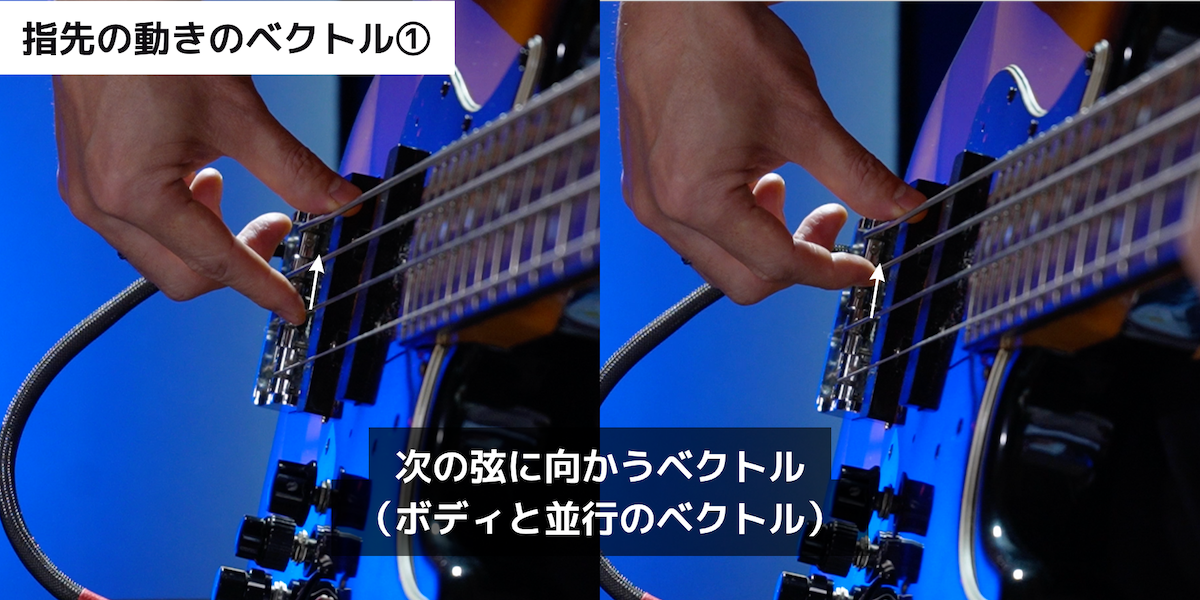

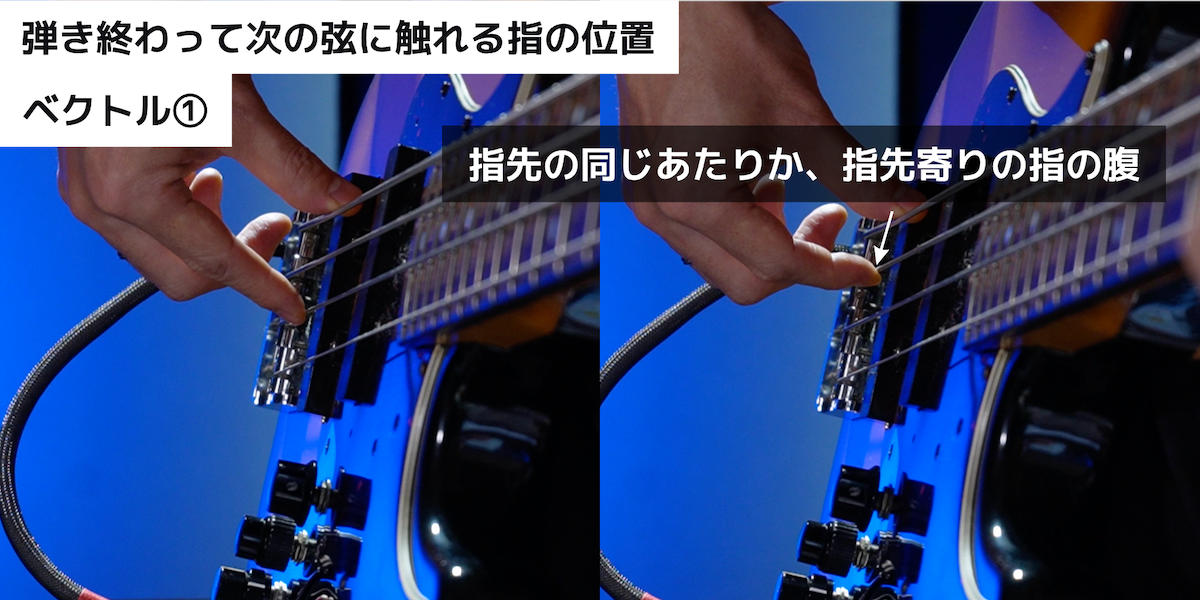

指先のベクトル①

ベクトル①は、たとえば2弦を弾く場合、指先を2弦から3弦に向かうベクトルで動かす弾き方です。ベースのボディと並行のベクトルです(と言っても、実際には、指先は指の根元を支点に緩やかな弧を描きますが)。

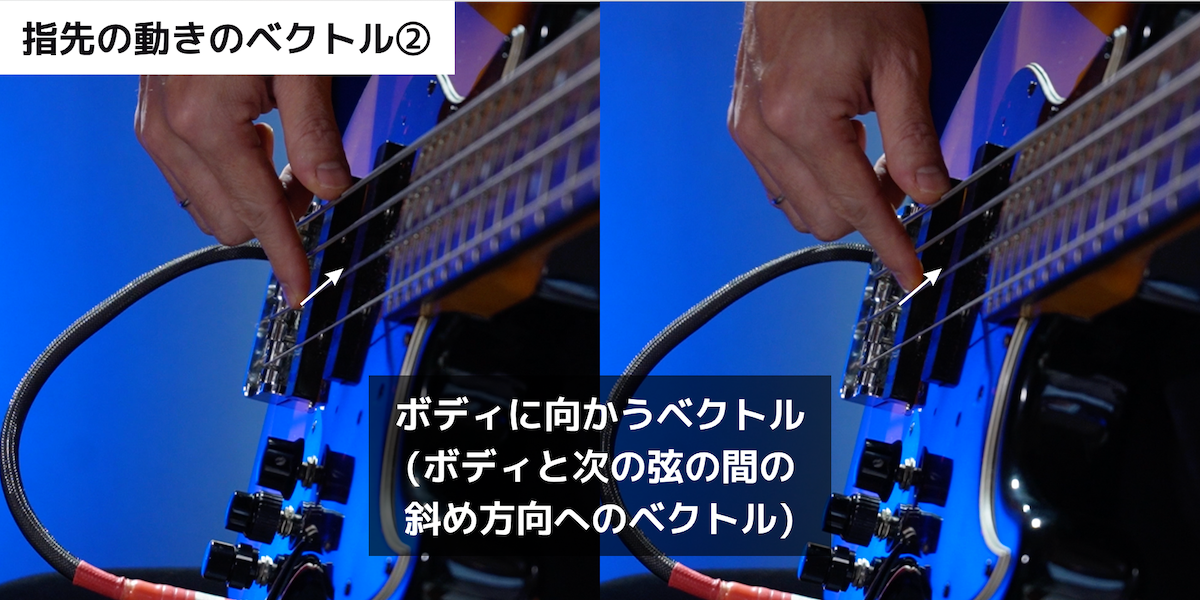

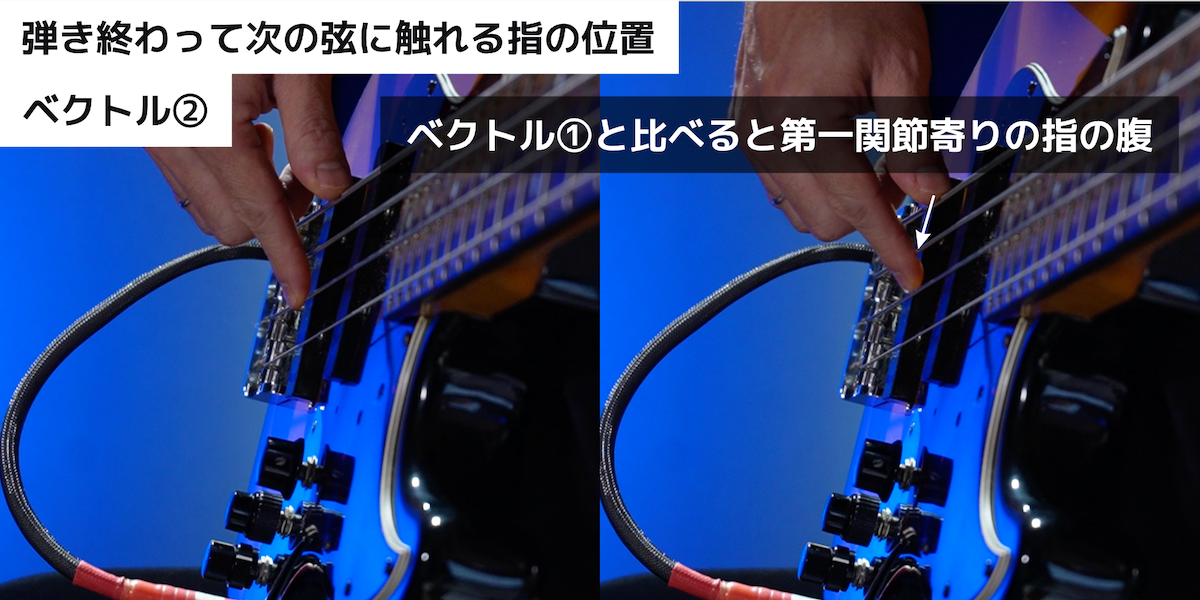

指先のベクトル②

ベクトル②は、たとえば2弦を弾く場合、指先を2弦からボディに向かうベクトルで動かす弾き方です。正確に言うと、ボディに垂直に向かうというよりは、ボディと3弦の間の斜め方向に向かうベクトルですね。

各ベクトルの特徴

さて、自分はどちらの弾き方をしたかわかりましたか?

それぞれのベクトルの特徴を見ていきます。

弾き終わった指が次の弦で止まるとき、ベクトル①の場合は、“指先の同じあたり”か“指先寄りの指の腹”で弦に触れます。

しかし、ベクトル②の場合は、ベクトル①と比べると第一関節寄りの指の腹で弦に触れます。

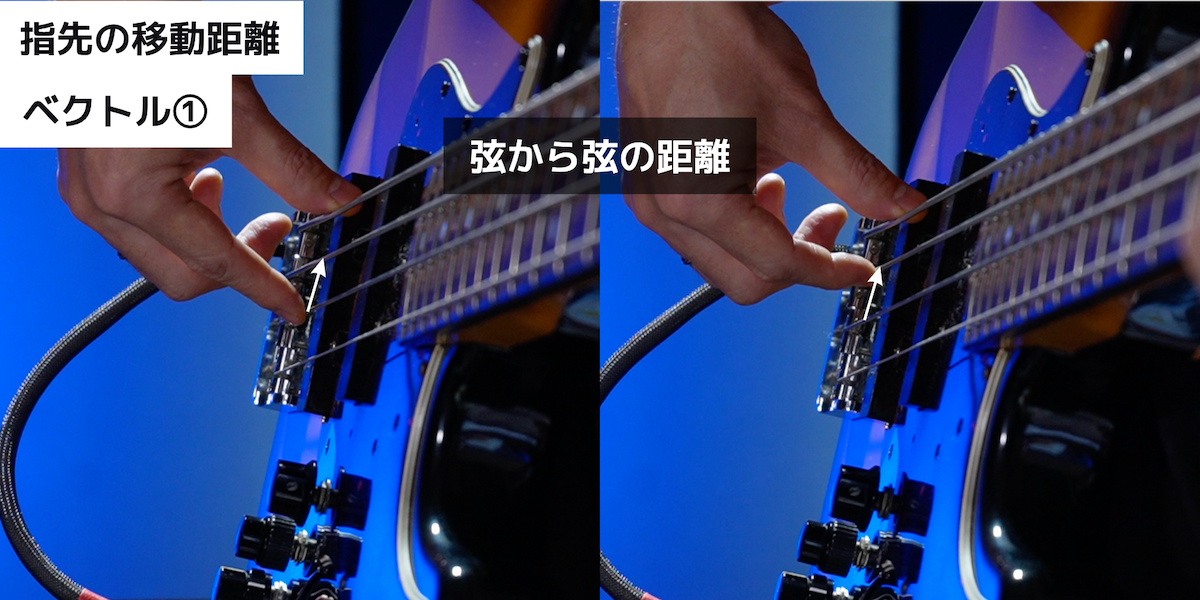

また、指先の移動距離を見ると、ベクトル①の場合、だいたい弦から弦の距離です。

しかし、ベクトル②の場合、ベクトル①よりも短い距離で済んでいるのがわかりますか?

このように、指先のベクトルが違うと、“弾き終わって次の弦に触れる指の位置”が違い、そのため、ベクトル②の場合、指先が動く距離はベクトル①よりも短い距離で済みます。ここが大事なポイントです!

一般的に、長い距離を往復するより、短い距離を往復するほうが、時間がかかりませんよね。速く弾きたいなら、ベクトル①の弾き方より短い距離の往復で済むベクトル②の弾き方が適しています。

また、長い距離を往復するより、短い距離を往復するほうが、より少ないエネルギーしか使いません。疲れないためには、スタミナをつけるのも大事ですが、無駄にエネルギーを消費しないのも重要です。

なるべく疲れないように弾きたいなら、ベクトル①の弾き方より短い距離の往復で済むベクトル②の弾き方が適しています。

と言うことで、1音1音を弾くための所要時間という面でも、消費エネルギーという面でも、ベクトル②の弾き方の方が効率が良いのです。

ただ誤解のないように言っておくと、決してベクトル①の弾き方がダメだと言っている訳ではありません。たとえばジャコ・パストリアスを筆頭に、おもにベクトル①の弾き方で速いパッセージを正確に延々と弾き続けるプレイヤーはいます。

ベクトル①の弾き方で何も問題が起きてないのなら、その弾き方で良いのです。

ただ、最初に言ったように、現状で“指が速く動かない”とか“すぐ疲れる”と悩んでいる場合は、意識してベクトル②の弾き方を取り入れてみると良いと思います。

石村順でした!

▼ 今回の動画はこちら ▼

◎書籍版『石村順の低音よろず相談所』はこちらから!

石村順

◎Profile

いしむら・じゅん●元LOVE CIRCUS、元NEW PONTA BOX。日食なつこ、ポルノグラフィティ、東京エスムジカ、K、JUJU、すみれ、大江千里、松山千春、宇崎竜童、石川ひとみ、種ともこ、近藤房之助、豊永利行、Machico、紘毅、城南海、西田あい、つるの剛士、SUIKA、Le Velvets、葡萄畑など、多数のライブや録音に参加している。ロングセラー『ベーシストのリズム感向上メカニズム グルーヴを鍛える10のコンセプトとトレーニング』の著者。Aloha Bass Coachingではベース・レッスンのほか全楽器対象のリズム・レッスンを行なっている。

◎Information

HP Twitter facebook Instagram

■連載一覧はこちらから

ベース・マガジンのInstagramアカウントができました。フォロー、いいね、よろしくお願いします!→Instagram