GEAR

UP

シンサカイノの使用機材:6本の愛用ベースとエフェクター・ボード【BMG (Behind the Masterful Groove)連載〜プロフェッショナルの裏側】

- Text:Hikaru Hanaki, Shutaro Tsujimoto(Bass Magazine Web)

- Photo:Chika Suzuki

セッション・シーンで話題のベーシストを毎回1名フィーチャーし、キャリアの軌跡や哲学、機材に迫る「BMG (Behind the Masterful Groove)連載〜プロフェッショナルの裏側」。

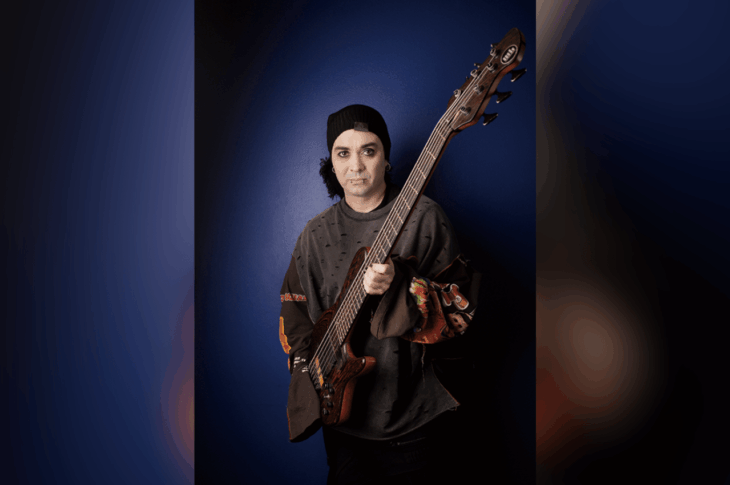

今回は、24歳のときにアメリカにわたり名門バークリー音楽大学を首席で卒業後、2011年よりニューヨークを拠点にウッドとエレキの両方を操りながら国際的な活動を展開してきたベーシスト、シンサカイノ(Shin Sakaino)が登場。

ここでは使用機材を紹介していく。2022年から東京に拠点を移した彼が、これまでの歩みと展望を語ったインタビューはこちらから。

また、連動動画では本人がサウンドとともに解説! こちらもあわせてご覧いただきたい。

Fender / Jaco Pastorius Jazz Bass

19歳のときにジャズを始めるために購入したジャコ・パストリアス・モデル。ネックは、Eシリアルのフェンダー・ジャパン製ネックに交換されており、ボディの裏側には、友人であるジャコの息子フェリックスのサインが書かれている。ウッド・ベースを弾き始めてからフレットレスに触れる機会が減っていたが、最近はまた出番が増えてきたそうだ。弦は.45-.105のロトサウンド製。

Ibanez / Destroyer II

2023年の年末に中古で購入したアイバニーズ製Destroyer II。友人のアーティストやお店など、さまざまなステッカーを貼っている。“ステッカーが競合になる可能性があるのでサポート現場ではあまり使わず(笑)、自分のライヴやセッション・ライヴで使用しています。とにかくヴァイブスが最高!”とのこと。弦は.045- .105のエリクサー製。

Atelier Z / DAL-5

渡米前の2006年に、Atelier Zのショップ“basic”(東京・代々木上原)で購入し、アメリカでも活躍した一本。当時スタッフとして働いていたマスタービルダーのマス・日野に相談して購入した初めての5弦ベース。弦は.045-.125のダダリオ製。“どんなアンプでも、あるいはPAに直接つないでも手元でいろいろな音がコントロールでき、すごく頼りにしているベースです”と語る。

Fender / 1971 Musicmaster

ショート・スケール・ネックが特徴のMusicmaster Bass。1971年製。ニューヨーク、イースト・ビレッジの楽器店で2019年に出会い、手に吸い付くような軽さと、サイズからは想像できない太い音に感動し購入を決心した。アコースティックで太い音から、“プレベの代わりにこれで生きていこう”と思って購入した。ラベラ製のフラット・ワウンド弦を張っている。

Eminence Bass / Electric Upright Bass

2010年頃に海外での公演用に購入した、ゲイリー・エドワースが設計を手がけるEminence Bass製エレクトリック・アップライト。ボディが小さく、ネックも取り外し可能で可搬性に優れ、気候の変化にも強い。重量も約6kgと軽量だ。大きなホールなどの会場では“むしろコントラバスよりもこちらのほうが音質的にも取り回しが良いこともある”とのこと。

Fender / 1974 Precision Bass

2024年7月、ニューヨークを離れる記念として購入した1974年製のフェンダー・プレシジョン・ベース。フレットとトラスロッドは交換しているが、それ以外はオリジナル・パーツのままだと思われる。70年代のプレシジョン・ベースにしては軽量で、“鳴りが60年代製っぽいというか、楽器全体が響いて、木の音がすごくする”とのこと。弦は.047-.107のラベラ製。

Fender / Jazz Bass

渡米前の2007年、バークリー音楽大学を見学しに行った際にニューヨークで購入したフェンダー製ジャズ・ベース。当時の現行モデルだったが、トラスロッド、フレットを交換したあとにBADASSのブリッジに換装。音色は70年代製ジャズ・ベースを彷彿する全体にパキッとしたいサウンドで、エフェクター乗りも良いそうだ。弦は.045-.105のダダリオ製。

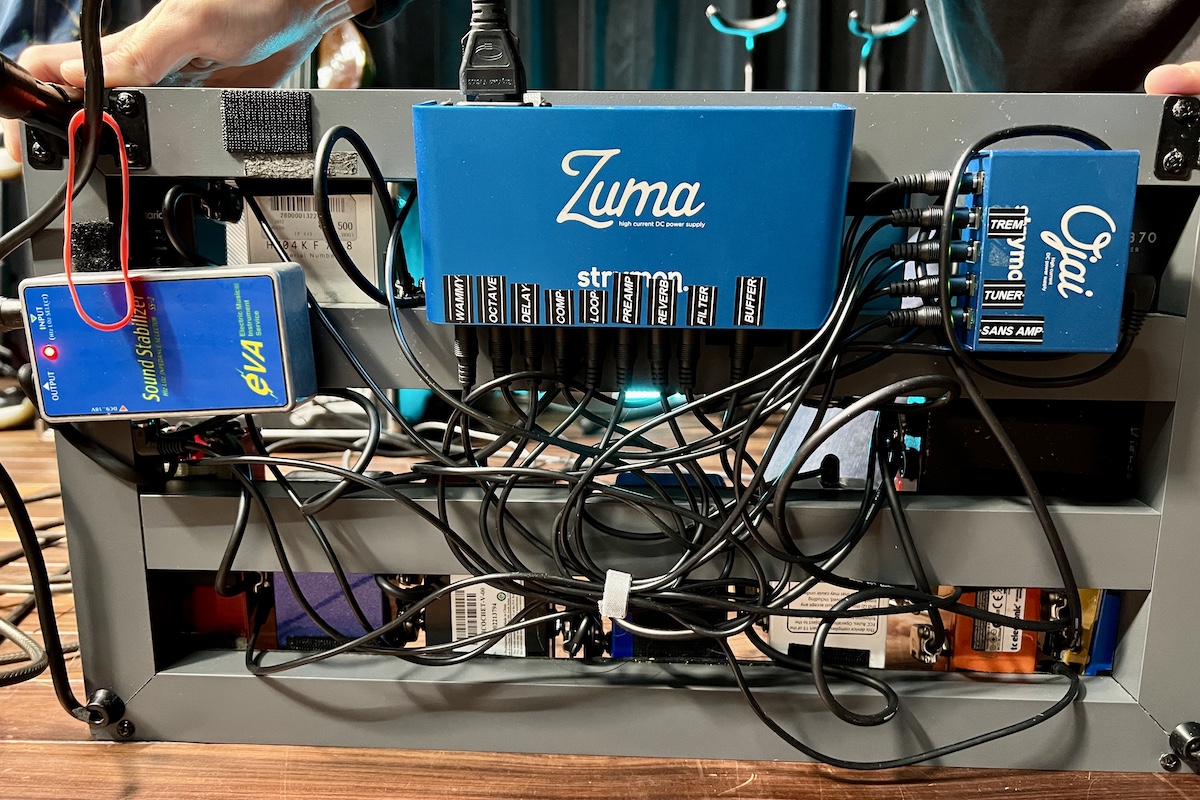

Pedalboard

【1】D’Addario / PW-CT-23(チューナー)

【2】Darkglass Electronics / Hyper Luminal(コンプレッサー)

【3】Electro-Harmonix / Attack Decay(エンヴェロープ・フィルター)

【4】Strymon / BlueSky V1(リヴァーブ)

【5】Darkglass Electronics / Alpha·Omega Ultra(プリアンプ/ディストーション)

【6】Tech 21 / SansAmp Bass Driver DI(プリアンプ)

【7】Aguilar / Octamizer(オクターバー)

【8】MXR / Poly Blue Octave(オクターバー)

【9】Digitech / Whammy Ricochet(ピッチ・シフター)

【10】SUBDECAY / Proteus MkII(エンヴェロープ・フィルター)

【11】Electro-Harmonix / Canyon Delay & Looper(ディレイ/ルーパー)

【12】TC Electronic / Shaker Mini Vibrato(ヴィブラート)

【13】Bananana Effects / Mandala(グリッチ・エフェクト)

信号は、ボード裏のEVA電子製Sound Stabilizer(バッファー/写真↓)から【1】【2】【3】【7】【8】【9】【10】【12】【6】【11】【4】【5】【13】の順で通って、ボード外に設置するBOSSのRC-20XL(ルーパー)に入っていく。音作りの中心となる【5】のプリアンプは常にオン。【6】を歪みとして使用し、【2】のコンプレッサーは後続のエフェクトのために信号を安定させるために薄くかけるか、強めにかけてサイドチェーンのような効果を狙ってかけることも多い。2台のオクターバーは、【7】はアナログな質感、【8】はデジタルな質感がほしい際に使用する。そのほかのエフェクターはおもにシンセ・ベースの質感を出すために使っており、基本的には単体で派手なエフェクト効果を狙うよりも、組合せで音色で作ることが多いようだ。