PLAYER

UP

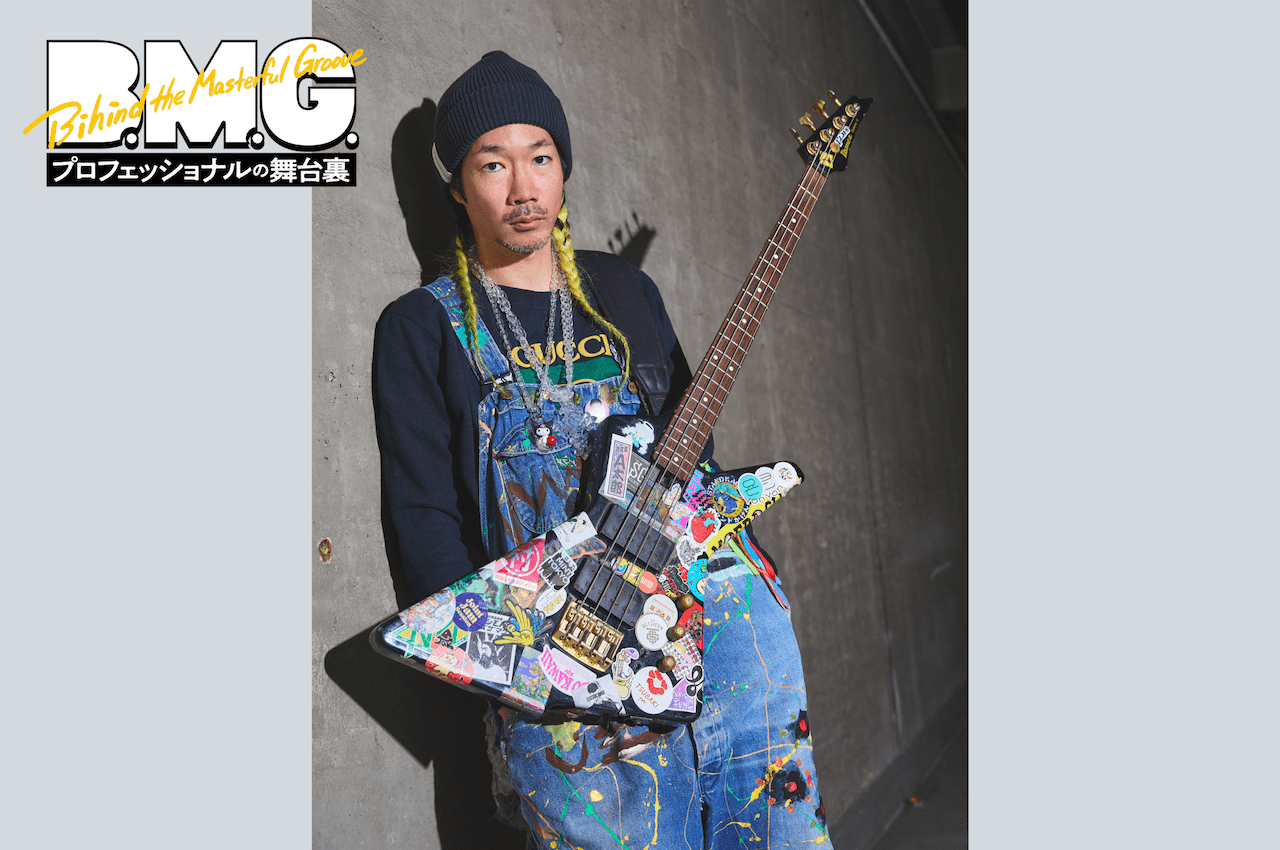

シンサカイノが明かす渡米からの15年間と、東京で描くベーシストとしての新章【インタビュー前篇】

- Interview:Hikaru Hanaki

- Photo:Chika Suzuki

- Logo Design:Tako Yamamoto

セッション・シーンで話題のベーシストを毎回1名フィーチャーし、キャリアの軌跡や哲学、機材に迫る「BMG (Behind the Masterful Groove)連載〜プロフェッショナルの裏側」。

今回は、24歳のときにアメリカにわたり名門バークリー音楽大学を首席で卒業後、2011年よりニューヨークを拠点にウッドとエレキの両方を操りながら国際的な活動を展開してきたベーシスト、シンサカイノ(Shin Sakaino)が登場。

2022年の日本帰国後はジャズのみならずトラックメイクからポップス、アニソンまで多方面で活動を展開し、国内シーンでも存在感を発揮している彼にその歩みを語ってもらった。

だったら自分も1回アメリカに行ってみようと。

24歳のときでした。

——ベースを始めた経緯から教えてください。

中学卒業後に友達とバンドを始めたんです。当時はL’Arc~en~Ciel(以後、ラルク)とか黒夢が流行っていて、一番最初にやったのもラルクのコピーでした。高校では軽音楽部に入って、今度はHi-STANDARDとかパンテラとかに好みがシフトしていきました。

——ジャズに興味を持ったきっかけは?

雑誌とかを読むとやっぱり“ジャズが一番難しい”みたいなことが書いてありましたし、(ラルクの)ken(g)さんとかtetsuya(b)さんがライヴでCDとは違う演奏をしているのもアドリブなんだって徐々に認識していったんです。“これを極めたところがジャズなんだろう”って、漠然と憧れを持っていました。

自分は専門学校に行きたかったのですが、親からは“4年制の大学に行ってほしい”と言われ、ちょうど洗足音大が4年制の大学になってすぐのタイミングだったので、そこを目指すことにしました。ちなみにそのときは高校の文化祭以外でライヴをしたこともなかったですし、プロになれるとは思ってなかったんです。そこから1年間浪人することにして、ジャズ・ベーシストの上村信さんの教室に通い始めました。自分でも理論書を読んだり、高校の同級生がジャズ研に入っていたので、そこに遊びに行ったりもしながら勉強していましたね。

——当時はどんな音楽を聴いていましたか?

上村さんのライヴで日本のジャズ・ミュージシャンをたくさん知り、また上村さんに教えてもらってジャコ・パストリアスが好きになりました。出回っている音源もすべて探して収集し、わけもわからずひたすら聴いていました。ジャコの音像やスタイルは今も自分のベーシストとしての価値観として深層に残っていて、奏法にも多大な影響を与えてくれたと思います。

——大学卒業後、アメリカに渡ったきっかけは何だったんでしょう?

卒業して1年ぐらいは日本にいたのですが、その当時、奇跡的にデニス・チェンバース(d)のような海外のアーティストたちとセッションをする機会があって。もちろん彼らとのレベルの差はあったんですけど、一方で“一緒に演奏できているな”という実感があったし、そう思わせてくれる彼らのオープンマインドなところも魅力的だったんです。

あと当時は、海外だとソウライブやレタスみたいなジャム・バンドや、エリカ・バドゥとかディアンジェロのようなネオ・ソウルも出てきたタイミングで。日本でもurbやgroovelineが出てきて、新しいジャム・セッションのシーンが現われ始めていたんです。それで、そういうミュージシャンとセッションをしていると、彼らもバークリー出身者であることが多いことに気付いて。奨学金もあるらしいし、だったら自分も1回アメリカに行ってみようと思いました。24歳のときでした。

——この時期までは、ずっとエレキ・ベースを演奏していたんですか?

洗足音大時代からウッド・ベースを弾き始めました。大学1年生のときに“ジャズだとエレベの仕事は少ないからウッド・ベースを弾いたほうがいいよ”って先生の納浩一さんに言われて。それに校内にウッドの奏者が少なかったから、たくさん声をかけてもらえて、弾く機会も多くなっていったんですよね。バークリーでも本当はネオ・ソウルとかゴスペルがやりたかったからエレキでいきたかったんですけど、ウッドのほうが奨学金が取りやすいと聞いてウッドで試験を受けました。

——バークリーではどのような練習を?

ウッドだと人数が少ないこともあって、偉大な先生たちの授業をたくさん受けることができました。エレキだと授業を受けるためのオーディションもなかなか受からない。冗談じゃなく、大学では1日8時間くらいセッションしていました。本当に運が良くて、大学時代にベニー・ゴルソン(sax)やジミー・コブ(d)、そしてずっと聴いていたマッコイ・タイナー(p)とも一緒に演奏させてもらいました。

生音の空気感っていうのは、

どんなに良いスピーカーでも体感できない。

——バークリーで一番衝撃的だったことはどんなことですか?

ありすぎますね。まず自分が理論やリズムの面で疑問に思っていたことが、すべて紐解かれていったんです。とにかく先生も、そして学生も、すべてのレベルが高かったですね。あとはレジェンドたちの演奏やリハーサルを間近で聴けたこと。同じ部屋とか同じステージの上で、彼らがどれくらいの音圧とかスピード感で演奏しているかを体感できたというのが自分の一番の経験でした。現代では情報がたくさんあって、海外の記事や映像も簡単に手に入るけど、生音の空気感っていうのはどんなに良いスピーカーでも体感できない。その場にいないとわからないことだと思うんです。

——楽器演奏だと、特にそうなんでしょうね。

弦高とかセッティングも実際に間近でみたり触ってみないとわからないことが多いですから。軽々と弾いていると思ったけど実際は弦高がすごく高かったり、パワー系の音だと思ったら意外と弦高が低かったり。結局、右手と左手のタッチとタイミングが重要なんだと思い知りました。印象的だったのは、ジョン・パティトゥッチのウッド・ベースの演奏を観たときに、すごく音のレンジと音圧があるけど、ものすごく生の音がしたことです。CDで聴くとうまく聴こえすぎて機械的にも思えてしまっていましたが、生きたジャズの音がしていた。スティーヴ・ガッド(d)もそうで、綺麗で整ったスクエアなビートの印象があったんですが、生で聴いたら8ビートの躍動感がすごかった。あれは近くで聴かなかったら全然わからなかったことだと思いますね。

——バークリー卒業後もアメリカに残った理由はなんでしょう?

卒業したら1年間はビザがもらえるので“せっかくだし”くらいの感じでニューヨークに住みました。でも生活してみたら自分にすごく合っていて。1年ほどバイトをしながら演奏して、そのあとは演奏だけでやっていけましたね。

——きっかけとなったバンドや仕事はあったんですか?

バークリー時代、運良く校内で目立った人たちのなかにいれたので“その人たちと一緒にやっている人”みたいな感じで認知はされていて、それがきっかけで仲間の輪に入れてもらえました。ガドウィン•ルイー(sax)、マーク・ホイットフィールド・ジュニア(d)、ヴィクター・グールド(p)、ジョナサン・ピンソン(d)、メリッサ・アルダナ(sax)、ジュリアン・ショアー(p)、グレイス・ケリー(sax)とか、今なら毎月日本のブルーノートに誰かしらは来ているようなメンバーと毎日演奏していました。

▼ 後篇(会員限定記事)に続く ▼

コロナ禍での転機とプレイヤー&バンマスとしての哲学

◎関連記事

ベース・マガジンのInstagramアカウントができました。フォロー、いいね、よろしくお願いします!→Instagram