PLAYER

UP

INTERVIEW – 中村和彦[9mm Parabellum Bullet]

- Interview:Zine Hagihara

クリエイティブに疾走するロック・ベース

コロナ禍により制作スタイルを変更せざるを得なかったバンドが多いのは言うまでもなく、アグレッシブなパフォーマンスと、歌謡曲とロックをないまぜにした新感覚のサウンドでバンド・シーンを駆け抜けてきた9mm Parabellum Bulletが、“9mmの日”である9月9日にドロップした11作目のシングル「白夜の日々」の制作も例外ではない。そのなかで、中村和彦はクオリティを保ちながらも別の手段を得るために模索したという。アンプ派のロック・ベーシストである彼が自宅録音のみで完結させたのは、彼の新たなクリエイティビティが発揮された渾身のベース・ラインだ。シングルと同日に発売されるバンド初のトリビュート・アルバム『CHAOSMOLOGY』に対する思いも合わせて、中村和彦の最新モードをオンラインで聞いた。

ひとりの時間を有効に使って、クオリティの水準は保っていく

――コロナ禍でバンドを取り巻く状況はどのようにかわりましたか?

ツアーだったりいろんなライヴがほとんどキャンセルになっている状態ではあります。で、ボチボチ配信ライヴをやりつつなんですが、部分的には観客の前でやるものと勝手が違うもので、それでもなんとか音楽活動自体はなるべく止めないでやっている状態ですね。配信ライヴは、6月に新代田FEVERでやったのが初めてでした(6月30日に開催された“カオスの百年〜YouTube Super Chat〜”のこと)。

――会場内が一体になることによって生まれる高揚感みたいな部分が違ってくるんですかね。

そうですね。たぶん、演奏やライヴそのもののクオリティとかには関わることではないと思うんですが、実際にやってみるとやはり違っていて。やっぱり、ライヴっていうものはお客さんもただ観にきているだけじゃなくて、一緒に作っている感覚だったということを改めて認識した感じです

――アンプを背にして演奏するかどうかで生じる心持ちの違いのように、気持ちの面が演奏に表われることはありますよね。

それはありましたね。会場の一体感もそうですし、アンプで言うと、配信ライヴのときに久しぶりにライヴ・セットを鳴らして、“良い音してるな”って思いました。やっぱりこれだよなって。そういう気持ちの面での影響はあるんだと思います。

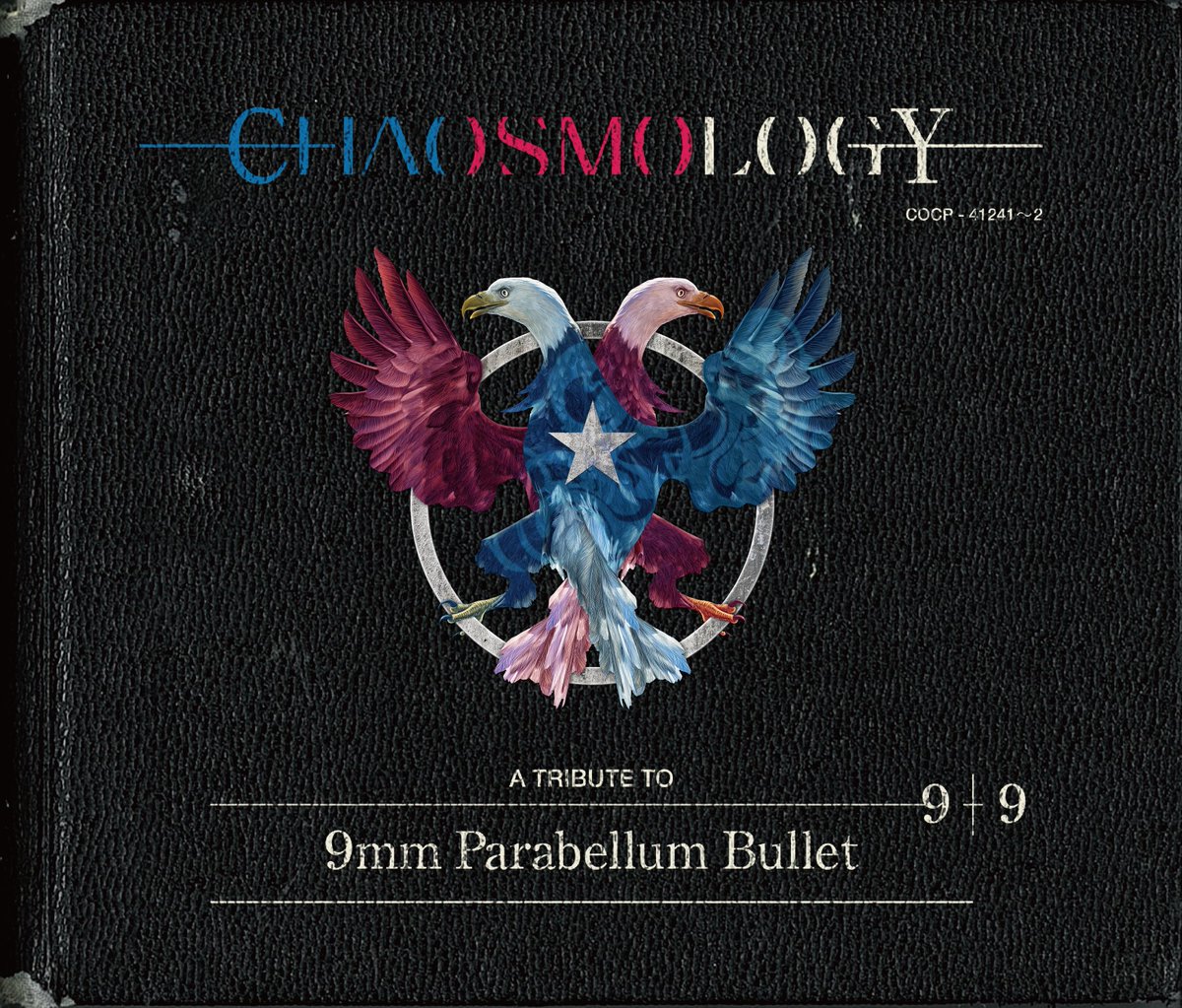

V.A.

コロムビア/COCP-41241〜2

参加アーティストは特設サイトをチェック

━━活動方法が制限されているなか、9月9日に初のトリビュート・アルバム『CHAOSMOLOGY』がドロップされましたが、これにはどのような経緯があったんですか?

レコード会社さんからそういう提案をいただいて、じゃあやりましょうか、と。

━━前作はシンベとエレベが半々トリビュート・アルバムは歴史を積み重ねてきたバンドだからこそ実現できるものだと思うんですが、この作品によって歩みを振り返ることはありましたか?

トリビュートに関わらず昔を振り返ることはあるのですが、いろんなバンドにいろんな時期から曲を選んでもらっているので、そういう意味ではバンドの歴史を感じるものになっていると思います。もう本当に、みなさんにカッコよくしていただいたので、本当に嬉しいですね。あと、特筆すべきは歌盤とインスト盤っていう2枚組で構成されているんですけど、基本的になんでもありっていう状態でやってもらったのでアレンジの振り幅がかなりあって、それがすごく新鮮だしいろんな解釈があっておもしろいです。

━━9mmといえば、緻密に考えられたアレンジセンスも魅力のひとつです。ほかアーティストによる手法は新たな刺激になったりしたのでは?

変な話ですけど、参考にするというか、アイディアをもらった感じもあります。ベース・ラインでも歌メロでもそうなんですけど、違った運びでアレンジされているものは、こちらは“一音たりとも揺るぎなくこのフレーズを”っていうこだわりがあったのに、いい意味でぶち壊して再構築してくれていて。曲そのものをより柔軟に捉えられるようになって、頑固になっていたところをガンガンやっちゃっていいって思えるヒントやエネルギーを感じましたね。

━━トリビュート・アルバムと同日に、11作目のシングル「白夜の日々」がリリースされます。この作品はコロナ禍での制作になったんですよね?

そうです。4月から5月くらいにかけてアレンジをまとめて、6月上旬から中旬にレコーディングしました。カップリングの2曲も含めた3曲をそうやって作っていきましたね。僕、一度もスタジオに入らなかったんですよ。

――やはりそうなんですね。

すべて自宅録音でやりました。これは自分からの提案で、感染のリスクを抑えたいのはもちろんですが、デモのベース・ラインを作っているときに、ひとりの時間もかなり増えたのでフレーズはもちろん、音作りもかなり追い込めたんですよね。それで“やろうと思えば自宅で全部できるんじゃないか?”ってよぎったんです。それで思い切って提案してみて、じゃあやってみよう、と。ほかのメンバーはスタジオに入って作業したんですけど、作業している間は密室なので適度に換気とかもしなきゃいけないわけです。やらないといけないことなのでしょうがないんですけど、そういう作業って自分がノッていて“良いテイクが出せそう!”っていうときに水を差されるようなことでもあると思うんですよ。そういったことが自宅でのひとり作業だったら縛られなくて済むのかなって。そういった前向きな気持ちでひとりの時間を有効に使って、でもクオリティの水準は保っていくっていう選択肢のひとつとして考えていったんです。

――コロナ禍によって新たな手段を得たわけですね。

はい。懸念があったとすれば、自分はどちらかと言えばアンプ派なところ。ラインで録らざるを得なかったのは致し方ないかなと思うんですが、要はアンプだろうがラインだろうが高いクオリティのものを作ることが目的なわけで、好みはあれど良し悪しではないのかなと。今回はこっちのやり方のほうが作業のプロセスのなかでメリットが多いので選んだっていう感じです。世の中が今後どんな風に変わっていくのかもわからないなかで、できるだけ自分の選択肢を増やしていけたらなと思いました。

――普段はアンプでの出音がサウンドの主軸ですよね?

イメージはそうなります。確かにアンプのサウンドがイメージではあるんですけど、そもそもやり方が大きく違うからまったくの別物っていう感じでもいいかなとは思っていました。まあ、ベースだけのために音楽が存在しているわけではないですし、そこはある意味では柔軟に考えてやりましたね。エフェクターだったりっていうアンプ以外のものを家に持ってきてもらったんですけど、結局はほとんど何も使わなくて。全部をDTMのプラグインで成り立たせました。なので、インターフェースにケーブルをそのまま突っ込んだだけです。

――中村さんにとってはかなり思い切ったやり方ですよね。

革命的なぐらいに新しいやり方を自分に課するというか、どれぐらいできるかをチャレンジするつもりでしたね。テイクを重ねることよりも音作りに時間をかけたんです。で、ミックスはエンジニアさんがやるわけですけど、ベースのトラックはいくつかに分けていて。【なにもかかっていない普通の音】、【歪みなどのエフェクトを派手にかけた個人的な好みが全開の音】、【それらの中間ぐらいの音】と3パターンぐらい送ったんですけど、結局は自分の好みが全開のトラックが一番ハマっていたらしくて、やっぱり自分のイメージは間違っていなかったんだなって、本当に嬉しかったですね。