SPECIAL

UP

【講義録】ジョー・ダートが「グルーヴ」を語り尽くした90分 | “大事なのはキャッチーであること。複雑すぎず、何よりグルーヴを維持すること”

- Report : Shutaro Tsujimoto(Bass Magazine Web)

- Photo : Kazma Kobayashi

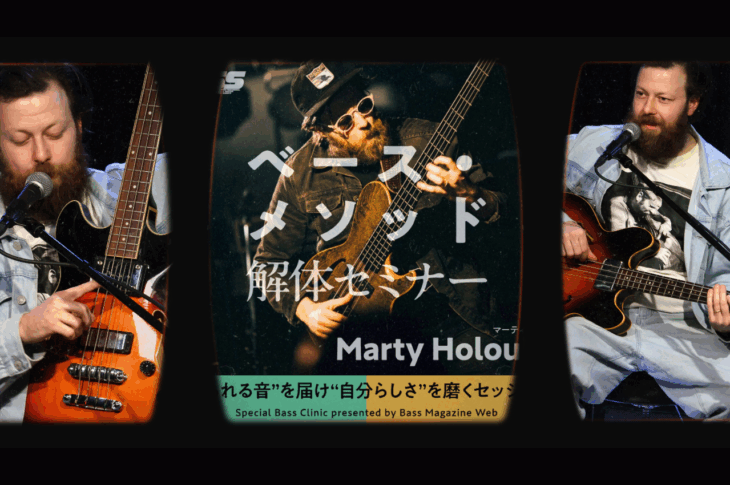

今年のFUJI ROCK FESTIVALにヘッドライナーとして初来日を果たしたヴルフペック。そのベーシスト、ジョー・ダートが2025年7月29日(火)、ベース・マガジンWEB主催のセミナー・シリーズ“ベース・メソッド解体セミナー”に登場した。自身の楽曲を題材に“ファンク・ベース”の極意を日本のベース・プレイヤーへと熱くレクチャーし、さらに後半にはサプライズ・ゲストとしてギタリストのコリー・ウォンも参加。世界のベース・ファン垂涎の貴重なセミナー、その一部をダイジェストでお届けする。

テーマ①:「My First Car」

“ベースはギターでドラムを叩くようなもの”

この曲はミュート奏法によるパーカッシヴなベース・スタイルです。私が考えていたのは、指でリズムを作ること。実際にフレットを押さえていないときにはゴーストノートを弾いて、ベース・ラインの核をドラマーのキックと噛み合わせています。そこに少しオクターヴを加えて彩りを添え、さらに右手で8分や16分のゴーストノートを刻む──そうすると“テケテケ、ディギディギ……”といったグルーヴが生まれるんです。

あとはわずかにトレモロやヴィブラートを入れる程度で、これはアース・ウィンド&ファイアーのヴァーダイン・ホワイトにも通じるものがあります。こうした発想はヴルフペックの曲でも多用していて、“ベースはギターでドラムを叩くようなもの”という言葉にも通じています。これはヴルフペックのセオ・カッツマンの言葉です。だから私は常に“ドラマーのように考える”ことを意識し、バックビートを基盤にグルーヴをつくっているんです。

ベース・プレイヤーから“どうすれば上達するか”とよく聞かれますが、答えはシンプルで、良いグルーヴを決して失わないこと。たとえゴーストノートを多用しても、各音をシンコペーションを意識して正確に着地させ、遅れもハシりもなく演奏する。それに加えて、余計な弦鳴りをミュートしてクリーンな音を保つ練習を続ける。録音を聴き返しながら、その精度とタイム感を磨き上げていくんです。

テーマ②:「Lost My Treble Long Ago」

“ソロから派生したベース・リフ”

「Lost My Treble Long Ago」というタイトルは、私のベース・ヒーローのひとり、ブーツィー・コリンズに由来しています。ブーツィーがどういうわけかヴルフペックのことを耳にして、SNSで私たちの演奏動画を投稿してくれたんです。私にとっては人生で最も非現実的な瞬間のひとつでした。そのとき彼が“ジョー・ダートはずっと前にトレブル(高音域)を失った”と書いたんです。それは本当で(笑)、そこから曲名を「Lost My Treble Long Ago」にしました。

この曲のグルーヴは、あるとき私がソロで弾いたフレーズが元になっています。ジャック・ストラットンがそのライヴ音源を聴いていて、このベース・ランを拾ったんです。リフは、パーラメント=ファンカデリック的なクラシックなファンク・リック。私はソロのなかでよくこれを弾いていました。フレーズのなかにマイナー3度からメジャー3度に行く動きがありますが、これもファンク・ベースでは定番の響きです。

そうしたクラシックなリックに加えて、私がよくやるのがブルース・スケールを下降するラン。それを弦をミュート/アンミュートしながら弾くんです。これらを組み合わせることで、ソロから派生したリフが完成するわけです。そしてこれもまた、ファンク・ベースの至るところで聴けるようなクラシックなフレーズなんです。

Theme③:“なぜプレイ中に首でリズムをとるのか”

私にとって、グルーヴはとても身体的なもので、じっとしたままでは決して生まれません。演奏していることと感じていることが結びついているから、身体は自然に動いてしまうんです。ドラマーがそうであるように、ベーシストも身体を動かしながらグルーヴを感じ取り、それをリスナーに伝える必要があります。つま先を動かしたり、肩や頭を揺らしたりと、人それぞれやり方は違いますが、何らかの形で体を使ってタイムを刻むことが欠かせません。

ベースは曲のフィールを大きくコントロールする楽器で、ドラマーと同じくらい、あるいはそれ以上にグルーヴの責任を担っています。だから私は常に、ドラマーのスネアとぴったり同じタイミングで音を置くことを心がけています。決して前のめりにも、遅れ気味にもならず、正確にビートの上に乗ること。そのうえで、状況によっては少しビートのうしろに置いて、緊張感をつくることもあります。

こうした身体性とタイム感の両方を伴ってこそ、ベーシストは人にグルーヴを感じさせることができる。私自身は、身体を動かさずにグルーヴすることはできないんです。

Theme④:「It Gets Funkier」

フレーズの対比で聴かせる

この曲では、私の影響源のひとりであるタワー・オブ・パワーのロッコ・プレスティアのスタイルを強く意識しています。彼のベースは16分音符の推進力と、ゴーストノートやオクターヴを正確にビートに乗せる点が特徴です。「It Gets Funkier」もまさにそのスタイルで、基本はグルーヴをキープすることにあります。Aセクションではオクターヴを使ってドラムと同じリズムを重ね、まさに「What Is Hip?」のようにドラムのグルーヴを写し取る感覚です。

一方、Bセクションでは音を伸ばし、オクターヴをスネア的に使ったり、ミュートやスライドを交えたりして対照的な効果を出しています。短い16分の推進力から長いフレーズへと移ることで、曲にコントラストが生まれるのです。さらにここで使うスライドは、ベースだけでなくギターやホーン、スティーヴィー・ワンダーの鍵盤ベースからも学んだものです。

たとえば「Boogie On Reggae Woman」のような要素を自分の語彙として取り入れ、滑らかなスライド感を加えています。 つまりこの曲は、Aセクションのリズミックなオクターヴ・ワークと、Bセクションのスライドを多用した流れるフレーズ、このふたつの対比によって成り立っているのです。

Theme⑤:「Blue Angels」

“キックに合わせて楽曲を支える”

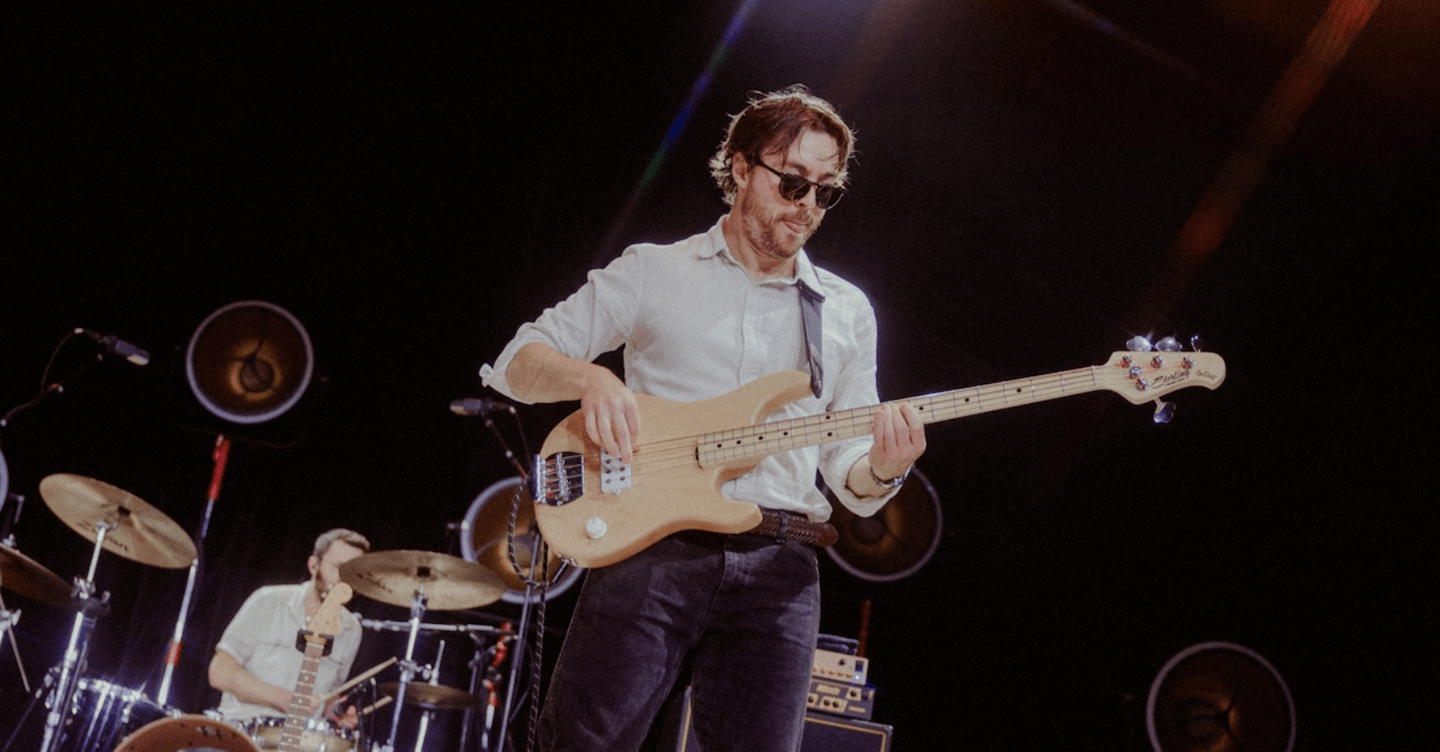

近々 Fearless Flyers でいくつかのライヴがあるので、ここではその曲を少し演奏してみたいと思います。そのひとつが最新作に収録された「Blue Angels」です。この曲はニューヨークのブルーノートでライヴ録音したもので、観客を前にした空気感が音にしっかり刻まれています。

曲は冒頭、ベースのメロディから始まり、その後ギターのリード・メロディへと展開していきます。ベースは基本的にリズムをキープする役割で、キックとしっかり噛み合うシンプルなラインを支えつつ、ところどころ小さなフィルを入れる。フィルといっても派手なものではなく、ハイハットやスネアのゴーストノートのように、ほんの少し味を加える程度です。そうすることで全体のグルーヴを壊さず、楽曲の推進力を保つことができます。

Bセクションではブラック・アイド・ピーズのような雰囲気もあり、ここでは私とコリー、マーク・レッティエリの3人が同じフレーズをユニゾンで長く弾く箇所があります。スタジオではかなり練習しましたが、観客の前で演奏するとエネルギーが増幅され、音にさらに力が宿るんです。コリーはリズムを強調し、マークがリードを取り、私はベース・ラインをキックに合わせて支える──それがこの曲の醍醐味なんです。

Theme⑥:「Ace of Aces」

“自分をどうはめ込むか”

ジョー:コリーに質問です。フィアレス・フライヤーズにはギタリストがふたりいるなか、自分の役割をどう考えていますか? 僕は君をリズム・ギタリストだと思っていますが、コリー自身がどう捉えてるのか気になります。

コリー:ギター2本のバンドも、ギターとキーボードの編成も大きな違いはないと思っています。大事なのはそれぞれの役割で、マークとは“ここは君がリード”“ここは僕がやる”と分担しています。僕らはリズム寄りのスタイルだから、アレンジで整理が必要なんです。でもカチッと作るだけでなく、ライヴ感を出すため余白も残す。だから僕の役割は、リズムを支える部分とリード寄りの部分を行き来することなんです。

ジョー:フィアレス・フライヤーズは、メンバー全員がリズミックな役割を担っていますよね。音楽自体がシンコペーションだらけで“ゲッゲッゲッ…”って感じ(笑)。でもそれぞれが居場所を見つけるんです。ネイト・スミスみたいな素晴らしいドラマーなら、めちゃくちゃ忙しいビートを叩いて、すべてのリズム情報を出すことだってできる。でも、そうするとほかの余地がなくなる。だから彼はあえて叩かない。16分音符もスネアのゴーストも引き算して、タイミングを選ぶんです。

コリーも同じで、全部埋められるけど出す場面を見極める。つまりこの曲は“どうフィットさせるか”がすべて。いや、むしろフィアレス・フライヤーズ自体がそうなんです。ベース、バリトン・ギター、ギター、ドラムがそれぞれの位置を見つけて重なり合い、バンドとして成り立っているんです。

Theme⑦:「Dean Town」

“ベース・ソロで大事なこと”

最後の曲はヴルフペックに戻りたいと思います。ヴルフペックはジャック・ストラットンがメンバーひとりひとりにスポットライトを当てるスタイルで、もちろんベースを前に出すことも多いんです。僕自身は“リード・ベース”を目指していたわけではなく、リズム・セクションのベーシストになりたかった。でもジャックはそうやって全員を引き上げてくれるので、ベースがリードを取る場面も生まれます。

ソロに入るときも考え方は同じで、大事なのは“気持ちよく聴こえること”。キャッチーであること。複雑すぎず、何よりグルーヴを維持することです。だからソロでは耳に残るフックを探しながらグルーヴを保つ。ヴルフペックにはベースがフックそのものになっている曲もあり、メロディを担うことで耳をとらえます。そういうときはプレッシャーも大きいですが、リズム・セクションでの経験があればステージ前でも同じことができる。違うことをする必要はなく、周りが止まったり支えてくれたりするだけなんです。

そして、弾いたベース・ラインを観客がステージを降りた後も口ずさんでいる──それが最高の瞬間です。フジロックでそれを経験できたのは、本当に信じられない体験でした。

アーカイブ動画はこちら

講師プロフィール

◎Profile

ジョー・ダート●1991年4月18日、米国ミシガン州出身。幼少期からアース・ウィンド&ファイアーやタワー・オブ・パワーといったストレートアヘッドなファンク・ミュージックに傾倒する。ベースは7〜8歳の頃に弾き始め、中学では学校のジャズ・バンドに参加。その後、ミシガン音楽大学に進学し、ヴルフペックのメンバーと出会う。2011年に結成されたヴルフペックは、ロサンゼルスを拠点に活動するミニマル・ファンク・バンド。3月4日には、前作『Schvitz』から2年3か月ぶりとなる6枚目のフル・アルバム『Clarity of Cal』を発表。さらに今年の夏には初来日も決定しており、FUJI ROCK FESTIVAL’25で2日目のヘッドライナーを務めた。

HP

◎関連記事

第1回(ゲスト:高木祥太/BREIMEN)のアーカイヴ動画も公開中!