PLAYER

UP

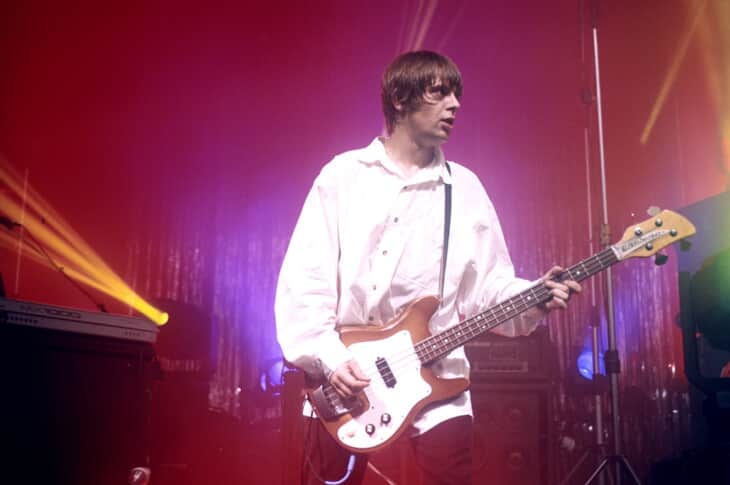

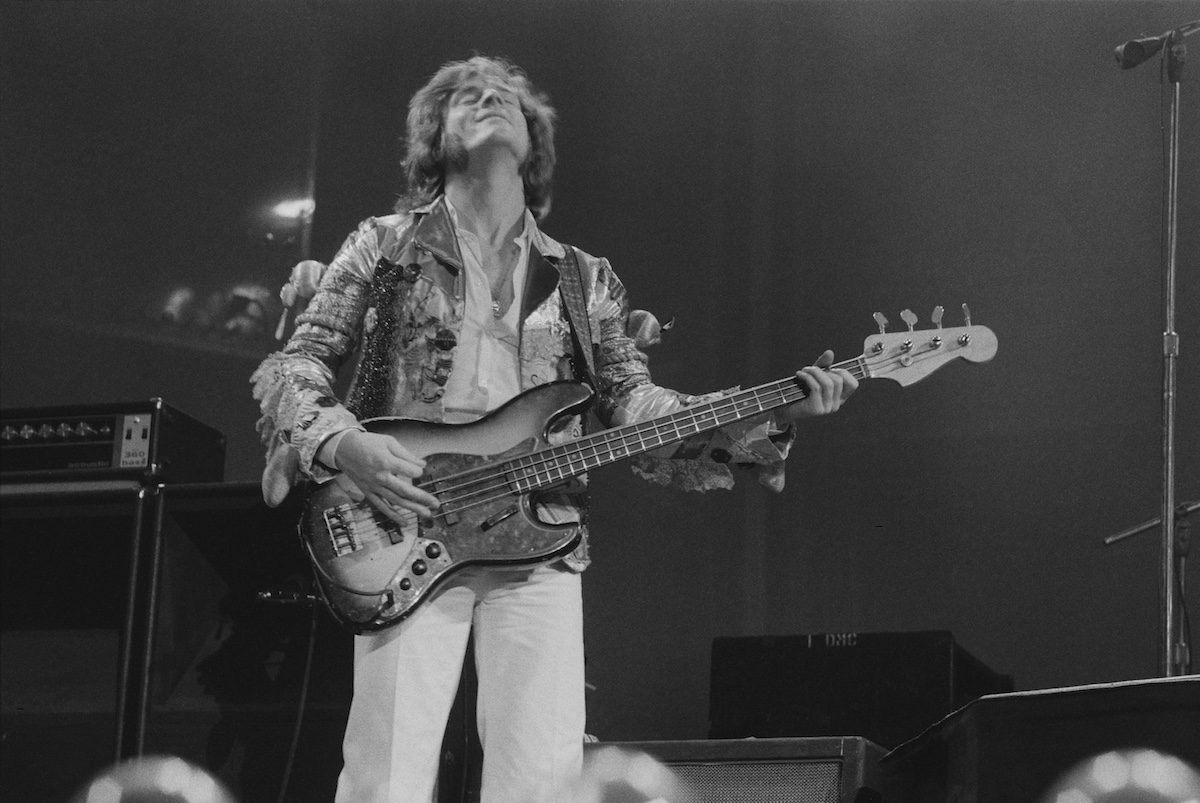

【映画公開記念!】️ジョン・ポール・ジョーンズ(レッド・ツェッペリン)のベース名演10曲【後篇】

- Text : Hisafumi Jimmy Maeda

- Photo : Michael Putland / Getty Images

記事の前篇はこちら。

6. Immigrant Song

(『Led Zeppelin III』収録/1970年)

大袈裟ではなく、この曲はロックの歴史において、低音のリズムがリフそのものを牽引するという新しい概念を提示した革命的な演奏なのだ。リフの音はルートとオクターヴ、たった2音のミニマムな音でマキシマムのエネルギーを放出している。ベースはペイジのギター・リフとシンクロしながらも、これまでの「Heartbreaker」などのようにギターのリフを増幅させるというより、リフの根幹を支えつつ、ボンゾのキックと一体化して、圧縮されたエネルギーの塊を作り、圧倒的な暴走感を生み出している。

タイムの揺らぎとアタックが、メカニカルなループではなく人力でしか出し得ない生き物のような推進力を作り出してる。これはのちのヘヴィメタル、そしてスラッジロックの原型を作ったといえる。

また、0:44からのサビがすごい! コードが“A→B→C”と進行するが、すべてメジャー・スケールをドレミファソラシドと16分音符で上昇しているだけという思い切ったアプローチに驚く。サウンドは52年製フェンダー・プレジション・べースをピック弾きしたものだが、岩を転がすような重量感がある。ベースがサポートだけではなく、攻撃そのものになりえることを証明した演奏だ。

7. Black Dog

(『Led Zeppelin IV』収録/1971年)

この画期的な名リフはジョンジーが考案したものだが、ここではリフに対するジョンジーならではのブルースの解釈が見られる。このリフに対しボンゾが、“ありきたりな8ビートは叩きたくない”と言ったようで、それに対してジョンジーが“じゃあドラムはハーフのリズムにしてみては?”と提案したところ、ドラムはハーフ・テンポで叩き、アクセントのところどころをリフに合わせることによってこのような変則的なリズムになったのだ。

リフを8分音符とし、BPM=163とすると0:41〜0:46は3拍目ウラからツタタタと入り、4拍半フレーズが3回続いて4拍単位のドラムに乗っているため、8分音符ずつフレーズがズレていく感じになリ、トリッキーでおもしろい。

使用機材は52年製のフェンダー・プレシジョン・ベースにロトサウンド・スウィングベース弦(ラウンド・ワウンド弦)を張り、奏法はピック弾きでヘヴィ&ソリッドなサウンドだ。1:39からのギターとのユニゾンフレーズは、最後の音をタイトに切っているペイジのギターに対して若干音を伸ばしグリスダウンさせ、音に尾ヒレを付けている。これにより全体的にグッとヘヴィなニュアンスを出している。ここでもさりげないが効果満点のプレイだ。

8. The Song Remains the Same

(『Houses of the Holy』収録/1973年)

普段はボンゾに寄り添った重心の低いヘヴィボトム・プレイのジョンジーも、この曲では珍しく高音部で積極的に動くメロディアスなベース・ラインがとても印象的だ。この曲の録音では、フェンダーの5弦ベースBASS-Ⅴが使われたようだ。

このベースはハイC仕様、世界初の5弦ベースで、ボディは長くネックはジャズ・ベースと同じくロング・スケールで長さは3インチ長いが、15フレットまでしかない。この楽器のコンセプトは、通常テンションがキツいハイフレットでのプレイを、振幅が大きく余裕のあるミドル・ポジションで弾くことにより、安定した豊かな響きを得ることができるというもので、0:36や2:48のDm9〜Dドリアン・フレーズなど、まろやかな音色で浮遊感のあるプレイを聴かせる。

スケールの使い方も実にカラフルで、同じF♯7〜F♯ミクソリディアン・フレーズでも1:42では上昇、2:10では下降と楽曲全体に彩りと立体感を加えている。スピード感あふれる展開の中での安定したグルーヴと重心をしっかり保ったベースラインはジョージーならではのバランス感覚の賜物だ。

9. D’yer Mak’er

(『Houses of the Holy』収録/1973年)

もともとレゲエ・フィールの曲をやろうとしたが、ジョン・ボーナムがプリミティヴなレゲエ特有の“ワン・ドロップ”を頑なに拒否し、バックビートを強調した超ヘヴィなアプローチを選んだことで、レゲエ的にはリズムが重心過多になる。そこに極端にミュートし、ハネたサウンドのベースが間を生かす形で動くことによって、リズムが中和されバランスを保っている。この構造はボンゾとジョンジーの間に、押す力と引く力の絶妙な駆け引きを生み、ビートは前のめりにも後ろ倒しにもならず、独特の揺れを作り出している。

つまりボーナムの重量級のビートに対して、ベースが浮遊する重力の役割を果たしており、結果としてジョンジーのベースの作用でドラムの重さが逆に浮き上がって聴こえるようになっているからおもしろい。ジョンジーのベースは、曲全体のアイデンティティを決定づける役割を果たしている。この曲は単なるロック・バンドのレゲエごっこではなく、レゲエのリズムを大胆に誤読し、逆に新しいロックのリズムを切り拓いたとも言える革新的な作品だ。追随者がいないのが残念だが、やはりツェッペリンにしかできない芸当なのだろう。

10. Achilles Last Stand

(『Presence』収録/1976年)

10分余りの大作で、この長尺物語を導いているのがジョンジーのベースだ。7枚目のアルバムから、それまで使用していたフェンダーからアレンビックに移行している。しかも副弦の8弦ベースなのだ。

この曲の“タンタカ・タンタカ・タンタカ・タカタカ”と、実音とピッキング・ミュートを交えながらのひとり2役的なスピーディなフレーズは10分余り続く。いや、良く考えてそれを実行したものだ。ペイジのギターの多層空間と相まって、とても3人の演奏とは思えない壮大さだ。新兵器の8弦ベースも副弦ならではのアタック感と相まって馬に乗って水平線を越えて走り続けるような快感と緊張感がある。これを弾くには十分にスナップをリラックスさせるのは言うまでもないが、やはり緊張感を途切れさせない持久力が必要となる。

4:24からギター・ソロとともに並走するメロディアスなEエオリアンとCリディアンの上昇フレーズも8弦ベースで弾くことにより副弦ならではのサステインと広がりは、音による情景描写を感じさせる。ジョンジーはプレイ、音で常に何かを表現しようとしている。チャーリー・ミンガスからの一番の影響はそういうところだろう。ベースのストーリーテラーである。

おまけ:『Physical Graffiti』収録曲のライヴ音源を4曲収録したEP『Live EP / ライヴEP』が2025年9月にリリース。そのなかからも1曲をご紹介!

11. In My Time of Dying (Live from Earl’s Court, 1975)

この曲でのジョンジーはペイジのボトルネック奏法によるフレージングとニュアンスを合わせるためにプレシジョン・ベース(メイプル・ネック)のフレットレスをチョイスしたと思われる。0:44からのリフはレイドバックしたグリスのタイミングと相まって効果抜群だ。2:15からはペイジのスライドとタイミングを完璧に合わせている。4:30からはライヴテイクならではのインタープレイでスリリングなアドリブが聴ける。6:28からは珍しくペイジのギターに食いつく熱いインタープレイが聴ける。8:20からのボンゾのスネアのタメのタイミングがかなり気持ち良い。

ロック界では愛器一本で渡り歩くベーシストが多いが、ジョンジーは“曲にどのようなサウンドが合うか?”という楽曲最優先の姿勢を貫くことにより多数の楽器を使用している。なんとツェッペリンに50種類以上の楽器を持ち込んだと言われるように、元来楽器オタクでもあったのだろう。

今では珍しくないが、このような楽曲に合わせた楽器をチョイスするアプローチはジョンジーが元祖であろう。ザ・フーのジョン・エントウィッスルもさまざまなベースを使うが、彼の場合は奏法も含めてその時の気分で使っている場合が多い。

『レッド・ツェッペリン:ビカミング』大ヒット公開中!

◎執筆者プロフィール

前田”JIMMY”久史(まえだ じみー ひさふみ)●高校を卒業したのち、北海道でのハコバン生活を経て25歳頃に上京。その後は小泉今日子、一世風靡セピア、X JAPANのToshI、ダイヤモンドユカイ、しばたはつみ、森川智之などさまざまなアーティストのサポート、スタジオ・ワークを行ない、沢田研二、鳳蘭、布施明などのミュージカルのバンド・マスターを担当。また、後進育成のため学校法人ESPにて講師として活躍するだけでなく、海外にも遠征。2000年頃から現在まで『ベース・マガジン』にて奏法に関連した記事を多数プロデュース。『プロ・ベーシストに近づくためのメソッド集』『究極のピック弾き練習帳』『ファンク・ベースの教科書』など多数の教則本も執筆している。

◎https://ameblo.jp/jimmy-bassman