PLAYER

UP

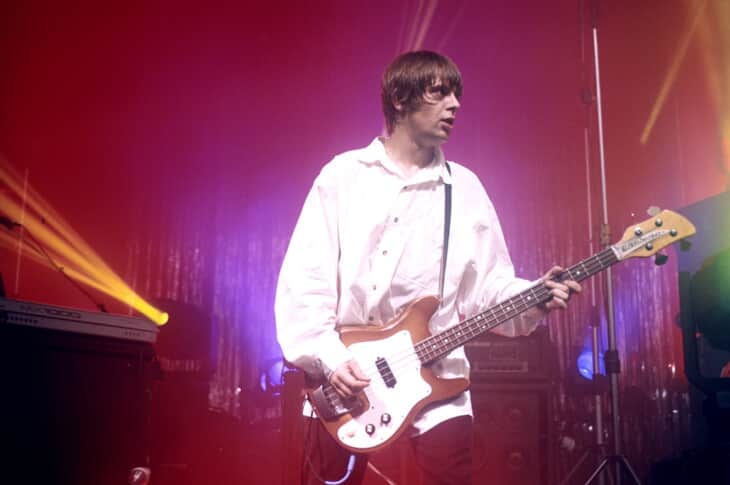

【映画公開記念!】️ジョン・ポール・ジョーンズ(レッド・ツェッペリン)のベース名演10曲【前篇】

- Text : Hisafumi Jimmy Maeda

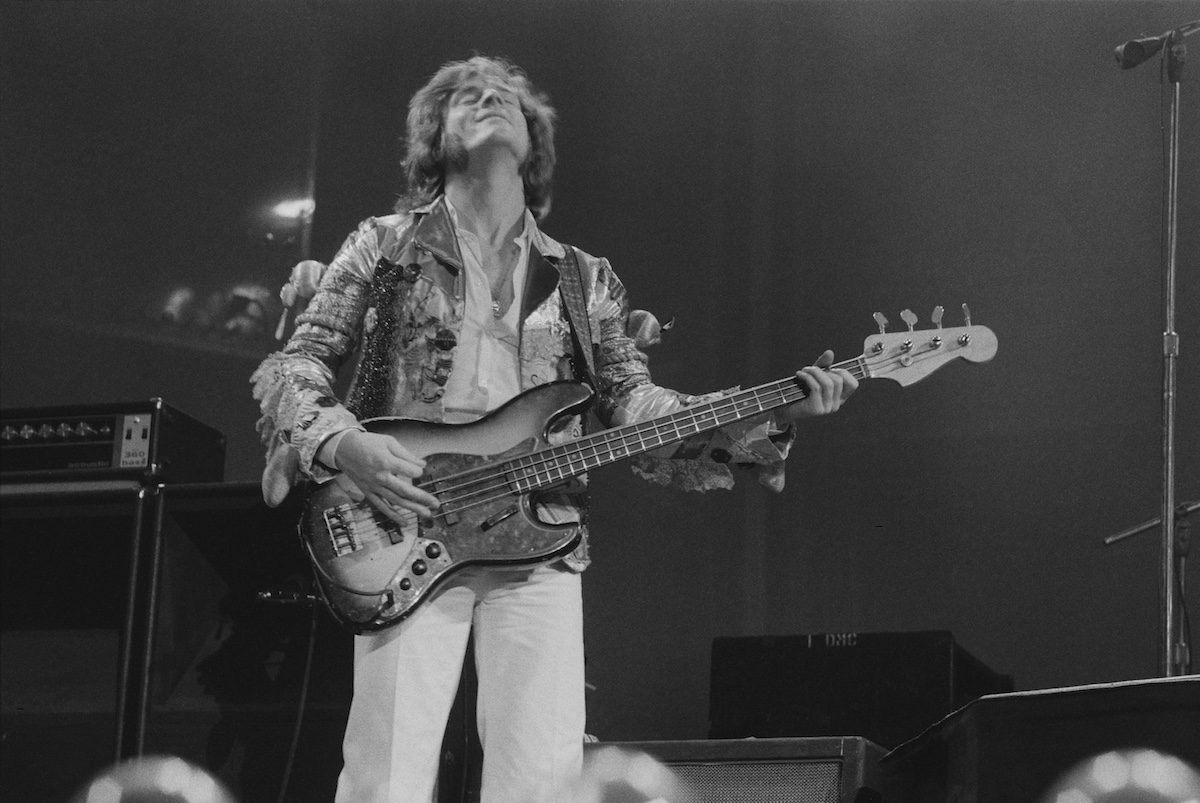

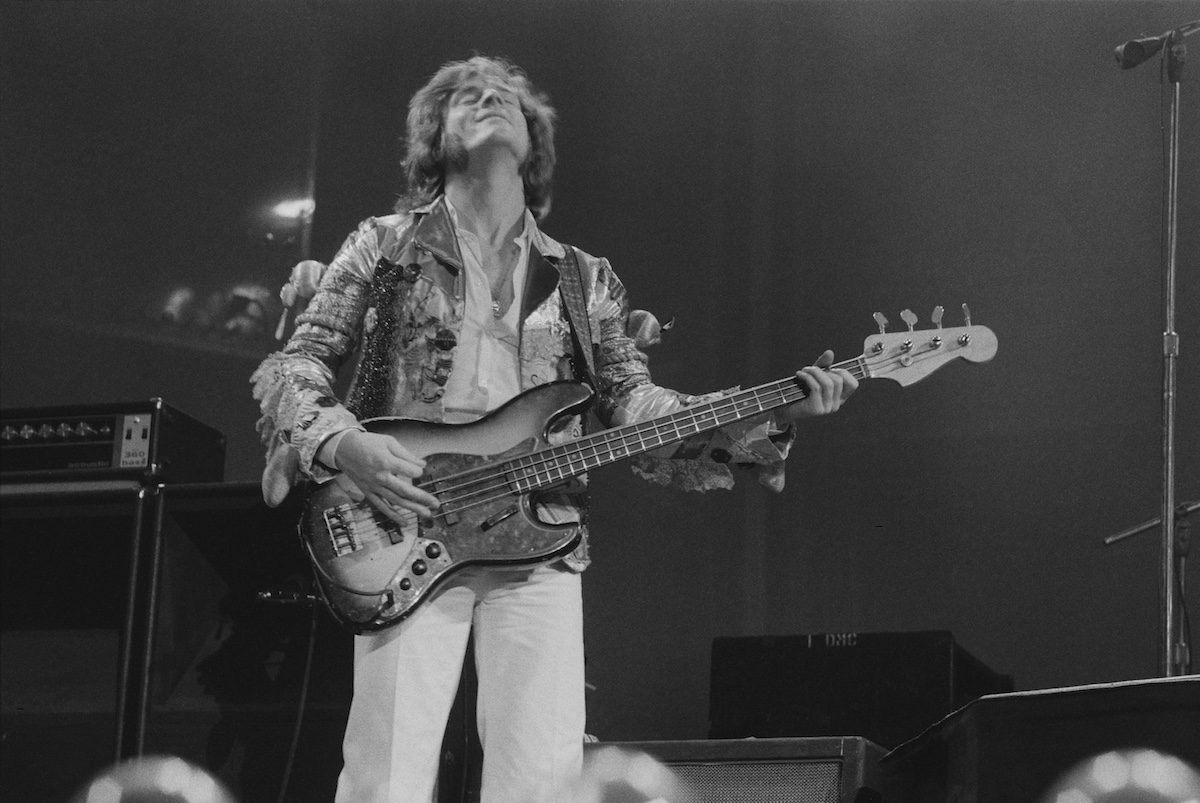

- Photo : Michael Putland / Getty Images

現在公開中のドキュメンタリー映画『レッド・ツェッペリン:ビカミング』で、いま再び世界が4人の伝説に魅了されている。ジミー・ペイジのギター、ロバート・プラントのヴォーカル、ジョン・ボーナムのドラミングーー そして、そのすべてを下支えし、ときに先導したのがジョン・ポール・ジョーンズだ。ベース、キーボード、アレンジ……彼の多才さと職人芸がなければ、彼らはあの重厚で立体的なグルーヴを鳴らすことはできなかった。そんな彼のプレイを、“ツェッペリンが世界で一番好きなバンド”と語る本誌の名物ライター、前田“JIMMY”久史が、愛と分析を込めて10曲厳選。珠玉の名曲のなかに潜む、低音の美学を掘り下げる。

1. Good Times Bad Times

(『Led Zeppelin』収録/1969年)

この記念すべきデビュー曲は、リズム・セクション全体が超重量級なのに機敏、爆発的だが冷静にコントロールされたダイナミクスという、ツェッペリン特有のキャラクターを最初から打ち出すことに成功した濃密な2分47秒だ。しかもこのなかにしっかり4人の見せ場があるのだ。なかでもボンゾ(ジョン・ボーナム)のトレードマークのひとつでもあるバスドラの頭抜き3連符の衝撃は凄まじい。

ベースは0:55〜と2:01〜でソロを弾いている。1969年のロック界にはギターライクでアグレッシヴなベース・ソロはあったが、ジョンジー(ジョン・ポール・ジョーンズ)のソロはアップライト・ベースのようなフィーリングの粘りと弾む音色。これぞベース! たった1小節だが、ここに落とし込んだスウィング感たっぷりのソロは単なるドヤ顔自己主張ではなく、曲のアレンジの一部として場面転換に必要不可欠な役割のソロとなっている。

そのサウンドだが、1961年製ジャズ・ベースにはもともとブリッジ・カバーの下に各弦に独立調整できるウレタン・ミュートが装着されており、ミュートの効いた音はこれによるものだろう。1stアルバムはレコーディングからミックスまで、なんと36時間で完成! “短時間・低予算・高クオリティ”という伝説的なアルバムで、ほとんどライヴ一発録音に近い感じで録られたようだ。

1:51〜のパートは本来“A→D”と進行するところが、ベースはまだギター・ソロと思ったのか2拍遅れて“E→A”と弾いているが、オンコードになっていて勢いとライヴな臨場感があり、無茶苦茶カッコよかったりするのだ。そのあたりの懐の広さも含めてロックのカッコ良さを知り尽くした演奏だ。

2. The Lemon Song

(『Led Zeppelin II』収録/1969年)

12小節のブルースナンバーで、元ネタはハウリン・ウルフの「Killing Floor」だが、ツェッペリンならではの独創性とヘヴィなアレンジは、もはやオリジナル曲と言っても良いだろう。ジョンジーとメンバーとの絡み、即興プレイなど、ベースは聴きどころしかない。

2小節パターンのリフで、2小節目の後半2拍にフィルとボンゾのキックのシンコペーションとつかず離れずの距離感、リズムによる会話がスリリングでカッコいい。1:28からはテンポアップし、ジョンジーの推進力抜群のランニング・ベースにアドレナリンが噴出する。

1コーラス目、1:43〜はジェームス・ジェマーソンばりのクロマティックによるターンバック・フレーズから2コーラス目につないだあとの下降フレーズがめちゃファンキーだ。2:06〜や2:47〜のシンコペーション・フレーズなど、ジュニア・ウォーカーの「Home Cookin’」でのジェマーソンのフィーリングを彷彿させる場面がある。2:58からはロバート・プラント(vo)とジョンジーの対話にも注目だ。

この曲の歌詞はハウリン・ウルフの「Killing Floor」からの引用で、性的な隠喩が多いが、4:29〜プラントが最高潮に達したところでジョンジーのプレイもグリスを使いそのようなニュアンスを出しているのがおもしろい。

3. Heartbreaker

(『Led Zeppelin II』収録/1969年)

2ndアルバムからは指弾きに加え、曲に応じてピック弾きを積極的に取り入れたプレイを行なっているが、指弾きとピック弾きをここまで流暢にバランス良く極めているベーシストは中々いないだろう。この曲では愛器である1961年製フェンダー・ジャズ・ベースをピック弾きし、ハモンドオルガンにつなげて使うレスリー・スピーカーから出力している。

これは可動式モーターでスピーカーを回転させることにより、音にコーラスやヴィブラート効果を出すというもので、オルガン・プレイヤーでもあるジョンジーならではのアイディアだ。この増幅された分厚い重低音とギターが一体化し、巨大な壁を作っているのだが、ボンゾの気持ちよくスウィングした8ビートと相まってとても奥行きのあるグルーブを出している。

0:25のAメロからは5度の和音リフを弾いているが、いつもより若干トレブリーでザラついた歪み音でピッキング・アタックが生々しく、迷いのない過激なアプローチが素晴らしい。ギター・ソロ明けの2:52〜はよく考えられた11th、7thの連続した4度のベース・ラインとジミー・ペイジのリフとのハーモニーの絡みがモダンで、一見さりげないプレイだが、ツェッペリンにしかないバンドアンサンブルだ。

4. Ramble On

(『Led Zeppelin II』収録/1969年)

Aメロは牧歌的な佇まいのアコースティック・ギターに対して、ルートを押さえつつ、間をとりながらシンプルなメジャー・ペンタトニック・スケールを使い、メロディアスかつ明瞭なシンコペーションでリズミカルに弾いている。シンプルなプレイだが、“Simple is not easy.”。決して簡単ではなく、とてもチョイスの難しいプレイだ。

このような場合、注意しなければならないのは、メロディアスに弾くことに夢中になり“フレーズを歌いすぎて浮いてしまわない”ということだ。ヴォーカルとの兼ね合いもあるが、あくまでしっかりとしたタイミングでクールに進行をナビゲートしているなかで、メロディアスというのがカッコイイのだ。

ジョンジーのプレイは的確で、ベーシストとしてのメロディアス・プレイのオーソリティと言っていいだろう。1:09〜サビでのラインはジョンジーが主導権を持ち、いつもより一歩引いたボンゾとのコンビネーションだが、ふたりともリズム体をひとつのモノとして捉えていた意識の強さがわかる。シンプルなAとDのコードだが実にカッコいい16分のベース・ラインで、3:52からの崩し方もカッコイイ。

5. Bring It on Home

(『Led Zeppelin II』収録/1969年)

1コーラス目、2:04からはルーズでソリッドなギター・リフに対して、ベースはシンコペイトしたファンキーなアプローチで、ポイントポイントでボンゾのキックのタイミングをうまく拾っている。ロー・ミッドの抜けが素晴らしく絶妙な歪みのサウンドは、筆者も以前に使ったことがあるのでわかるが、まさにACOUSTIC 360+361(ベース・アンプ)のサウンドだ。

メジャー、マイナー両方のペンタトニック・フレーズのセンス良い使い方やフィーリングから、彼がブルースのルーツに深く根ざしているということがわかる。2コーラス目、2:56からはそれに加えて、これもジェマーソンに大きな影響を受けたと思われる大胆なクロマチック・アプローチだ。3:16からの、チャック・レイニーばりのファンキーな7th、6th、♯9thフレーズも粋だ。

ボンゾのバス・ドラムと強固にリンクしてグルーヴの重心を下に引きずり込み、サウンド全体に圧倒的な推進力と厚みを出している。ジョンジーもボンゾもほかのロック・バンドにはまったく興味がなくむしろ嫌いだったと言っている。もっぱらソウル、ファンク系ばかり聴いていたそうだが、ファンクなリズムとペイジのギターとの化学反応はミクスチャー・ロックの元祖と言える。

記事の【後篇】はこちら

(有料会員限定記事)

後篇でもさらなるベース名演を紹介!

◎執筆者プロフィール

前田”JIMMY”久史(まえだ じみー ひさふみ)●高校を卒業したのち、北海道でのハコバン生活を経て25歳頃に上京。その後は小泉今日子、一世風靡セピア、X JAPANのToshI、ダイヤモンドユカイ、しばたはつみ、森川智之などさまざまなアーティストのサポート、スタジオ・ワークを行ない、沢田研二、鳳蘭、布施明などのミュージカルのバンド・マスターを担当。また、後進育成のため学校法人ESPにて講師として活躍するだけでなく、海外にも遠征。2000年頃から現在まで『ベース・マガジン』にて奏法に関連した記事を多数プロデュース。『プロ・ベーシストに近づくためのメソッド集』『究極のピック弾き練習帳』『ファンク・ベースの教科書』など多数の教則本も執筆している。

◎https://ameblo.jp/jimmy-bassman