PLAYER

UP

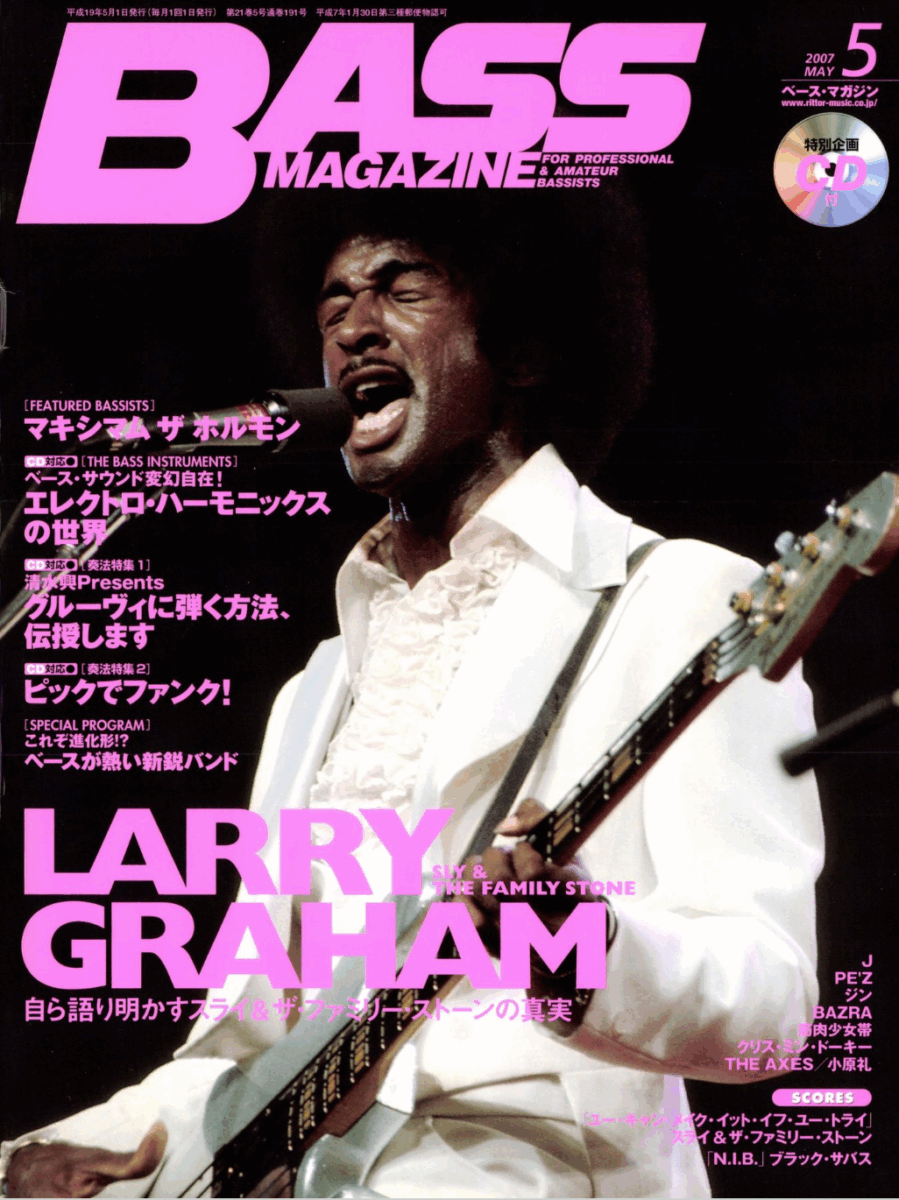

追悼 スライ・ストーン|そのグルーヴを支えた名手たち──ラリー・グラハムからケニ・バークまで〈ベース名演10選〉【前篇】

- Text : Hisafumi Maeda

- Photo : Michael Putland / Getty Images

ファンクを刷新し、ポップ・ミュージックの未来を切り開いたスライ・ストーン。その革新的な音楽の中核を支えていたのは、ラリー・グラハムやラスティ・アレンをはじめとする名ベーシストたちだった。彼の音楽人生をベース・ラインでたどる「ベース名演10選」。今年6月に亡くなったスライへの追悼の意を込めて、グルーヴの担い手たちに光を当てる。

1. Sly & The Family Stone – Trip to your heart

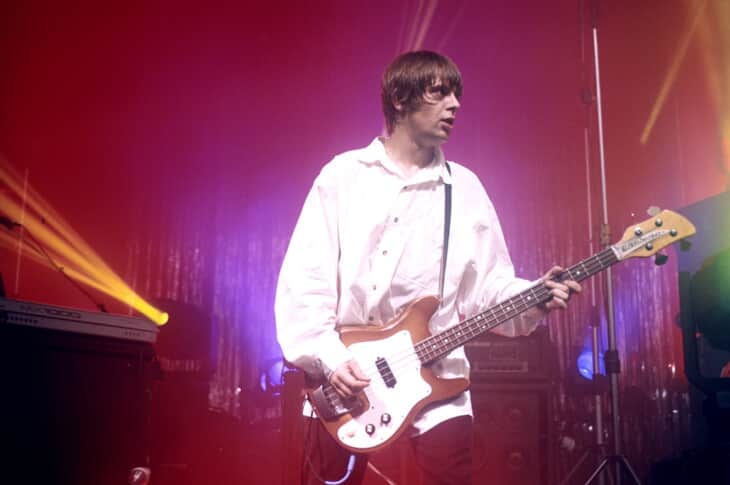

◎ベーシスト:ラリー・グラハム

スライ&ザ・ファミリー・ストーンの記念すべき1stアルバム『A Whole New Thing』(1967年)からのサイケデリックな曲だ。レコード会社からポップな曲をやるよう要請があったこともあり、この頃のラリー・グラハムのベース・プレイには、のちのアルバム『Stand!』(1969年)や、シングル「Thank You」(1969年)などで披露したファンク特有のベース・リフが牽引するというアプローチはない。ポップな佇まいの曲に対して、コード進行とともにスムースに流れるベース・ラインが多く、むしろラリーのこのようなプレイは、今ではとても貴重である。

Aメロのコード・トーンによるラインは、とてもジェマーソンライクなラインだ。Bメロはラリーならではのバウンスの効いたリズムが気持ち良い。サビのディミニッシュ・ラインの音選びもカッコ良く、丸くウォームなトーンが心地良い。

1stアルバムには、ほかの曲にもジェマーソン的なラインが多い。ラリーは“モータウンは好きだったが、意識的に取り入れることはなかった”と語っていた。しかし60年代はモータウン全盛の時代で、当時の白人トップ・アーティストが束になってもかなわないほどの大きな存在。ジェマーソンのベース・ラインがそこら中に溢れている状況なわけで、ラリーにしても影響を受けないというのは無理なことであろう。

「バックナンバー読み放題」で読む

2. Sly & The Family Stone – Thank You

◎ベーシスト:ラリー・グラハム

1970年、全米第1位に輝いた、スラップ奏法が大々的に世界へと発信された曲だ。昔々、フェンダー・ジャズ・ベースでは、ネック寄りのフロント・ピックアップを“リズム・ピックアップ”、ブリッジ寄りのリア・ピックアップを“リード・ピックアップ”と呼んでいたが、これはまさにその“リード・ピックアップ”による際立ったサウンドである。弦は当時、まだフラット・ワウンドを使用していた。

4小節パターンのリフで構成されており、4小節目で6thから7thにスライドしたあと、4弦開放Eを弾く。この4弦開放Eの音が残ったまま、1弦のプルでアクセントをつける部分がポイントで、ムチャクチャCOOLに響き、とにかくカッコイイ!

当時のラリーは、この曲でプラッキングにスナップをしっかり効かせて強いアクセントをつけて弾いている。ただし、ここでのサムピングは、グラハム・セントラル・ステイション以降のようにスナップの回転で弦を叩くというよりも、右手の人差指・中指・薬指・小指の4本を軽くボディにつけて支え、親指で弾くという“通常の親指弾き”に近いスタイルでプレイしている。

3. Sly & The Family Stone – Thank You for Talkin’ to Me, Africa

◎ベーシスト:ラリー・グラハム

その後の音楽シーン──ヒップホップやプリンス、ディアンジェロなどにも大きな影響を与えた、1971年の名作『暴動(原題:There’s a Riot Goin’ On)』。このアルバムは、スライ自身がベースを含め、かなりの部分をひとりで作り上げた作品だが、ラリー・グラハムも「Just Like a Baby」「Smilin’」「Runnin’ Away」「Thank You for Talkin’ to Me Africa」の4曲に参加しており、本作を最後にバンドを離れている。

「Thank You for Talkin’ to Me Africa」でのラリーのプレイは、通常のサムピング&プラッキングによるスラップではない。人差指の第一関節と親指の腹を合わせてモノをつまむようなフォームで、人差指の先をピック代わりに使うという、“ラリー版”オクターヴ奏法だ。1弦のプラッキングとグリスによる豪快なフィルも楽しい。

リズムはかなりうしろの位置で捉えており、ヘヴィなファンク感が全開だ。筆者はかつてラリーのレコーディングに立ち会い、間近でプレイを見たことがあるが、一拍の感じ方がとにかく長く、タメの効いたバネのあるリズムが圧巻だった。そうした感覚は、『暴動』で彼がベースを弾いている4曲からも、十分に感じ取れるはずだ。

4. Sly & The Family Stone – In Time

◎ベーシスト:ラスティ・アレン

6枚目のアルバム『Fresh』(1973年)では、グレッグ・エリコとラリー・グラハムが脱退し、ドラムはアンディ・ニューマーク、ベースはラスティ・アレンへとチェンジしている。当時、ラスティはまだ19歳の若さだった。

「In Time」はアルバムの1曲目。イントロから続く〈トンツタ・タントト・ツクツタ・タントト〉という無機質なリズムボックスに、アンディの切れ味鋭いハイハットと、変則的なスネア&キックによるタイトなパターンが重なっていく。その間を縫って展開されるのが、ラスティのベース・ラインだ。

ダブル・ストップなどを交えた絶妙な音使いによって生まれる“間”の取り方が、とにかくCOOL! ラスティは音の出し方、発音がとても深く、それが強烈なFUNK臭を放っている。これほどスリリングで刺激的なリズム形態の曲は、そうそうない。

このふたりこそ、当時スライの頭のなかで鳴っていたファンクを具現化できた、理想のドラム&ベースだったのだろう。

5. Sly & The Family Stone – I don’t know (Satisfaction)

◎ベーシスト:ラスティ・アレン

ラスティのスラップは開放弦に頼らず、曲のキーに関係なく動き回るベース・ラインが多い。この曲も、Fマイナー・ペンタトニックを中心にしたリフで構成されており、まさにそのスタイルが表われている。徐々に盛り上がっていく後半のアドリブ・プレイがアツイ! ところどころ7thを軸にベースがオーバーダブされているのも聴きどころだ。

アルバム『Fresh』は、「If You Want Me to Stay」「Keep on Dancin’」「Que Sera Sera」など、聴きどころしかないと言ってもいい内容で、『暴動』と並ぶ“元祖・密室ファンク”の大傑作である。ヒップホップや、R&Bを再構築したディアンジェロらの音楽にも、その影響は色濃く現われている。

ラスティはスライのもとを離れたあと、ロビン・トロワーのバンドに加入。このバンドは、基本的にバンド・オブ・ジプシー・タイプの編成で、ジミヘン・マナーのロック・バンドだ。演奏はトリオ編成のため、ラスティもベースでコードを弾いたり、アイディアに富んだプレイを自由に展開している。ただし、スライ時代のような閃きはあまり感じられない。

記事の【後篇】はこちら↓

(有料会員限定記事)

後篇では、ボビー・ヴェガ、ケニ・バーク、スライ・ストーン自身のベース名演を紹介!

◎執筆者プロフィール

前田”JIMMY”久史(まえだ じみー ひさふみ)●高校を卒業したのち、北海道でのハコバン生活を経て25歳頃に上京。その後は小泉今日子、一世風靡セピア、X JAPANのToshI、ダイヤモンドユカイ、しばたはつみ、森川智之などさまざまなアーティストのサポート、スタジオ・ワークを行ない、沢田研二、鳳蘭、布施明などのミュージカルのバンド・マスターを担当。近年ではMalaga Virgen、Cybalic Encounters、Freaky Marketでの活動に意欲を燃やす。また、後進育成のため学校法人ESPにて講師として活躍するだけでなく、海外にも遠征。2000年頃から現在まで『ベース・マガジン』にて奏法に関連した記事を多数プロデュース。『プロ・ベーシストに近づくためのメソッド集』『究極のピック弾き練習帳』『ファンク・ベースの教科書』など多数の教則本も執筆している。

◎https://ameblo.jp/jimmy-bassman