PLAYER

UP

【追悼】〜UK ロックを貫いた“ハートビート”〜マニ(ザ・ストーン・ローゼズ)が遺してくれたもの by 元ベース・マガジン編集⻑

- Text : Hisayoshi Ishihara

「ところで、マニは今何をやってるんだろう?」

先⽇ふと思った⽮先に、ふいに SNS で⾶び込んできた「トークショーツアー」のニュース。

マニが、ストーン・ローゼズからプライマル・スクリームまでのキャリアを振り変えるトークショーの英国ツアーを 2026 年に⾏なうのだという。

ロック・ミュージシャンがトークショーでツアー?

正直少し苦笑してしまったが、両バンドのバイオグラフィや裏話はそれほど露出されていないし、ファンにとっては貴重な内容になりそうだ。それを上機嫌に笑顔で語るマニの姿を想像すると、なんだか微笑ましくなってくる。もし⽇本に来たら、絶対⾒に⾏くだろうな。

そんな想像を細やかにすると、彼の屈託のない笑顔と⼝調が、今でも⽬に浮かんでくるーー。

そう、僕は⽇本でおそらく唯⼀、ベーシストとしてのマニに専⾨的にインタビューした経験のある⼈間なのだ。

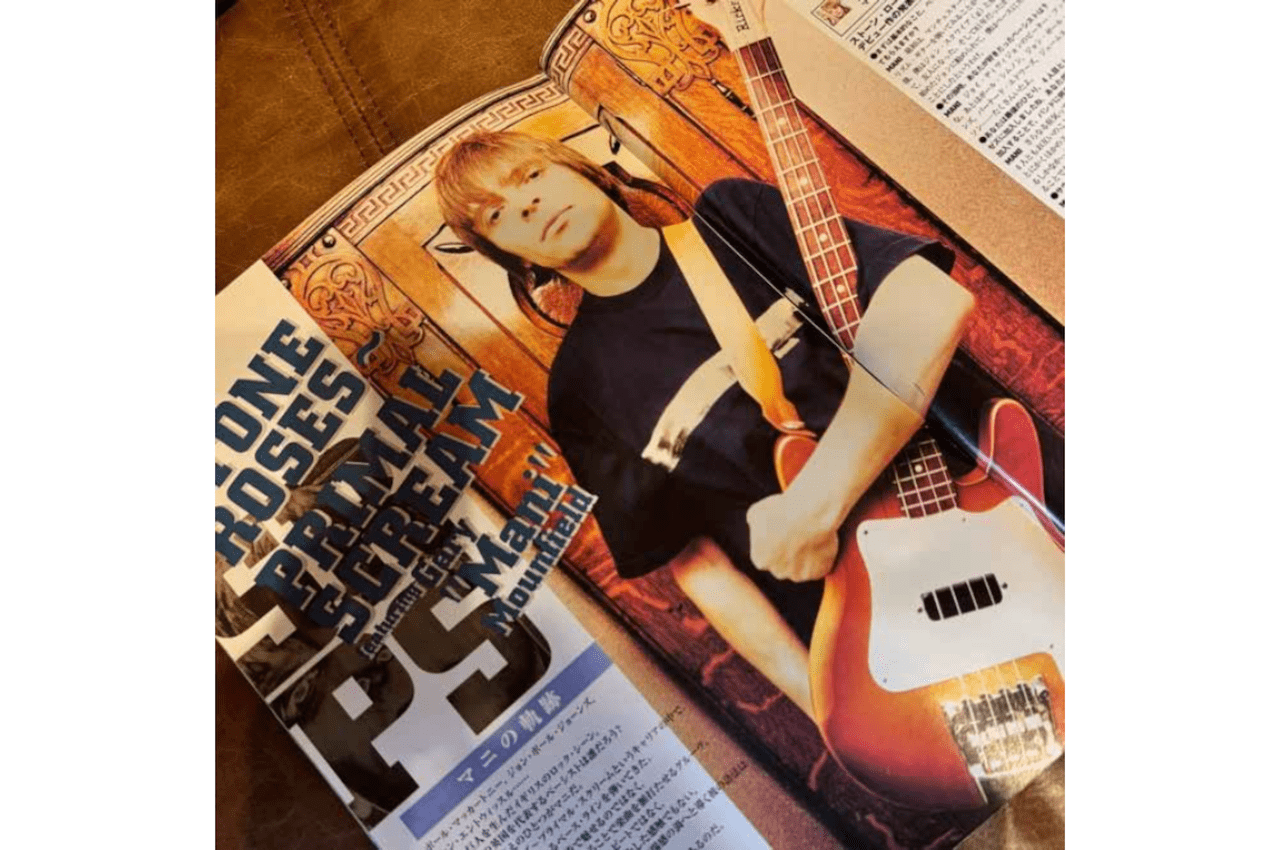

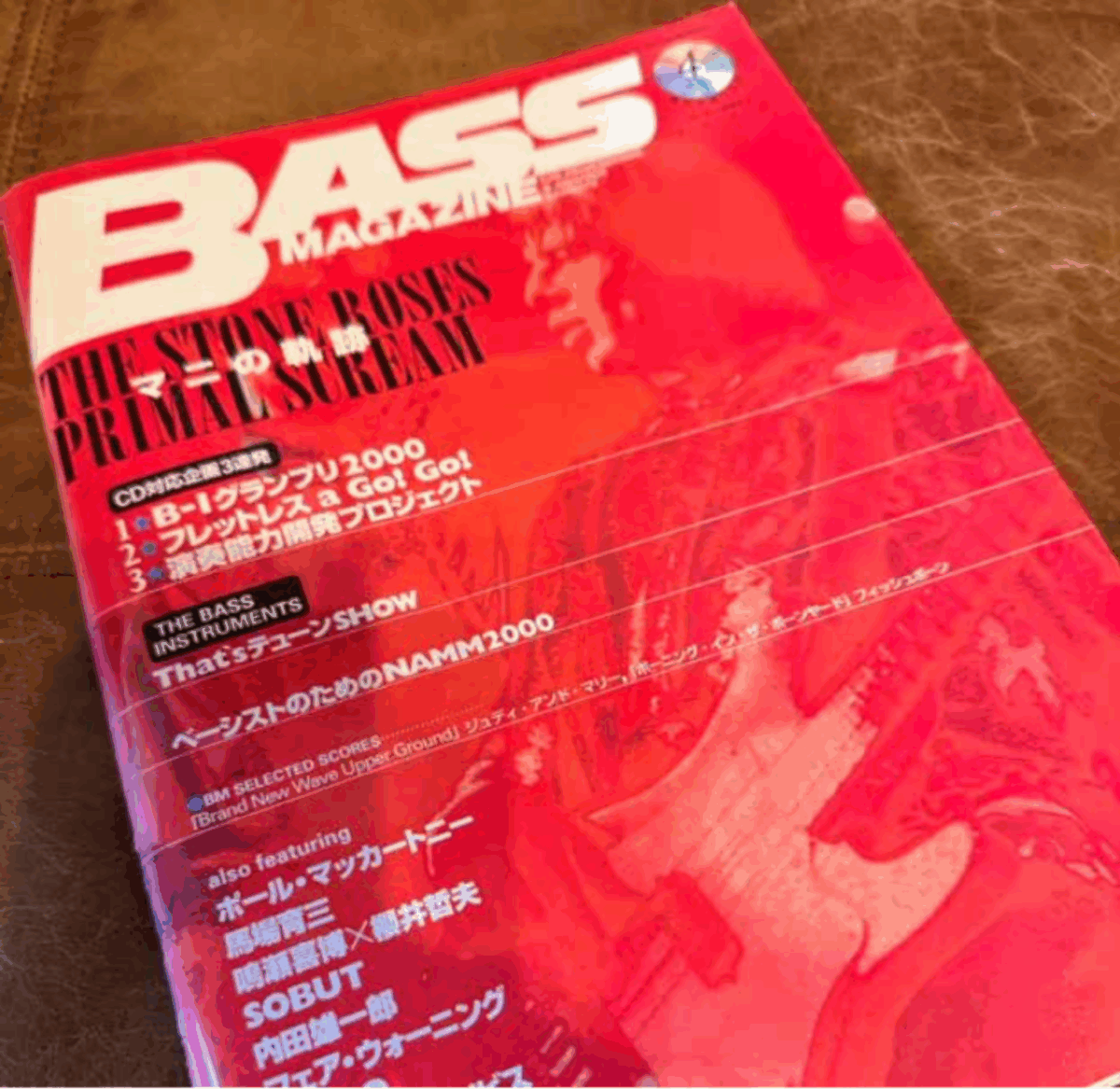

2000 年、プライマル・スクリームで来⽇していたマニに、多忙中の間を縫って取材をレコード会社に懇願し、30 分もない時間ではあったものの、念願のインタビューと表紙特集を『ベース・マガジン』にて実現させることができた。バンドメンバーとしてではなく、ベーシストとしてのプレイやこだわりに迫る、初のインタビューだったと思う。

そして、それが最後のインタビューにもなってしまった。

先のトークショーの告知の数⽇後。彼の突然の訃報によって。

バックナンバー読み放題で読む

ストーン・ローゼズの⾰新性を⽀えたベース

マニこと、ゲイリー・マウンフィールドは 1963 年マンチェスター北部に⽣まれた。ステージでもユニフォームを愛⽤していたように、⽣粋のマンチェスター・ユナイテッドのファンであり、ティーンネイジャーの頃にはバンドとベースに夢中になっていた。

「好きだったベーシストは、ジョイ・ディヴィジョンのピーター・フックだな。あとはポール・シムノン(クラッシュ) 、ジョン・ポール・ジョーンズ、バーナード・エドワーズ(シック) 、ジェームス・ジェマーソン (モータウン) ……たくさんいたね!」

(マニ /『ベース・マガジン2000年4月号』インタビューより)

バックナンバー読み放題で読む

そのユニフォーム姿にバギーパンツ、⻑髪をタイトに束ね、 サイケデリック塗装の施されたリッケンバッカーを携え、あのギョロっとした⽬つきでステージを闊歩し、エネルギッシュに揺れ動くその姿は、当時としてはストリートな新しいベーシスト像でもあった。

ストーン・ローゼズというバンドは、 ヴォーカルのイアン・ブラウンとギターのジョン・スクワイアのふたりが、ストーンズやビートルズに同じく、 双頭でグループを引っ張るバンドであったが、リズム体のサウンド個性への⽐重と、そのグルーヴの新しさは、ローゼズをオンリーワンたらしめるものだった。

当時のマンチェスターのバンドを“マッドチェスター”ムーヴメントと押し上げたローゼズの影響⼒、その根幹となったのは何よりリズム感覚であり、マニのベースだった。

「 (ローゼズの 1st の頃は)僕にとってまだまだまだ勉強中であり、ベースの習熟期間でもあったんだ。それ以前はスタジオ⼊りしたこともなかったし、本当の初めての経験ばかりだった。ただ、バンドメンバーが友⼈であったことで、僕としてはやりすかったのを覚えているよ!」

初期ローゼズのサウンドの特徴を端的に⾔えば、サイケデリックで煌びやかなギター・サウンドの合間を漂うような脱⼒系のヴォーカル、それを当時流⾏のアシッドハウス的な恍惚感を強調したリズム&グルーヴで⽀える。

⼀⾒アンバランスとも思えるような異化効果で⽣み出されたニューバランス。それが、ストーン・ローゼズの⾰新性であった。

後輩のオアシスやブラーとの違いは、彼らの⾳楽があくまでロックやポップスの範疇であるのに対し、ローゼズはクラブ現場が発祥であり、 ダンスミュージックをバンド形態で鳴らそうと試みたユニットであったという点だ。

天才ドラマー、レニの影に隠れがちだったが、マニのベースも確実にそのリズムを⽀えていた。キャリアを重ねると共に、レニと肩を並べる存在にまで成⻑し、 その後も四半世紀に渡ってトップシーンで活躍、ついには UK ロックを代表するベーシストにまで上り詰めた。

キャリアとともに進化したベース・プレイ

マニのベースは、曲や時期によっていくつかのアプローチの違いがある。

ローゼズ初期の基本は、 ホロウ・ボディのベースによる、タイトでメロディアスなビートルズ系のバッキングが主。 1st アルバム 『The Stone Roses』 収録 「She Bangs the Drums」「Made of Stone」「Going Down」などの曲で顕著だろう。ギターとドラムの⼿数が達者なので、基本はシンプルなフレーズが多いのだが、そのピッキングの確かさやドライヴ感、時折⾒せるメロディアスなフィルインなどに早くもセンスの良さを感じさせる。

「昔から、レコードを聴きながらそれに合わせて弾くのが好きだったんだ。 モータウンとかに合わせて新しいトリックを覚えて、⼈のアイディアを盗んでいたんだ! 誰かのアイディアをリサイクルしていたわけさ(笑) 」

ピーター・フックなどニューウェイブ期の UK ベーシストに多かったハイノートのループも⽿に残る。「Waterfall」に⾒られるように、曲調や抑揚が変化していってもベースはステイし続けることで、独特の覚醒感・呪術感が促されている構成だ。

1stリリース後のシングルからは、16 ビートを意識した⿊っぽいグルーヴへの変化が⾒られる。「One Love」「Fools Gold」には、後の 2nd『Second Coming』で萌芽するような、低⾳のウネウネとしたアシッドなムードが漂う。

「ローゼズのキャリアでは、 豊富なリズムの知識を得ることができて良かったね。特にそれはレニから教えてもらったと思う。彼と⼀緒に演奏できて本当に楽しかったし、もちろんジョンやイアンとやれたのも楽しかったよ!」

マニは、ロック畑に珍しくレゲエを愛好していたベーシストだけあり、いわゆる後ノリ気味にグイグイとリズムを押し出していくフィーリングが最⼤の個性だった。

80 年代のニューウェイブ〜90 年代のブリットポップ期のイギリスでは正直、プレイのレベルやスタイル⾃体で語られるベーシストは多くなかったが、マニはテクニックというよりも、 感覚的なノリで勝負をするプレイヤーであり、そのセンスはキャリアを経るごとに磨かれていった。

「僕にはそこで⾳楽的に何が起こっているかが直感的にわかる。超能⼒みたいにピンと来るのさ。不思議なことにね!」

レゲエに顕著だが、フレーズを難解にするよりも、 ノリやフィーリングでベースのあり⽅は⼤きく変化する。 同じフレーズ、 同じ⾳⾊でも、そこに込められているニュアンスやイメージで、曲のムードをガラリと変えることができるのだ。

かつてプリンスが、新加⼊のベーシストに⾒本を⾒せるために、G の⾳だけでグルーヴする業を⾒せて驚かせたというが、 真に⾳楽やグルーヴを知っている⾳楽家は、ベース本来の役割も熟知している。

話はさらに脱線するが、 私は⻑らく『ベース・マガジン』の編集を通じて、数々のベーシストに取材してきた。 同じく先ごろ亡くなった名⼿アンソニー・ジャクソンや、 超絶テクニシャンのリチャード・ボナやヴィクター・ウッテンらの演奏にも触れてきた。

それらを知った上で、マニをベーシストとして評価しているのだ。

優れたベーシストとは、 速いパッセージを弾きこなしたり、 斬新なフレーズを作り出すことではなく、曲や歌を引き⽴たせるベース本来の役割を⼼得ている⾳楽家のことだ。

ニューオリンズ在住の世界的ギタリスト、⼭岸潤史さんもかつて⾔っていた。

「良いベーシストはあまり弾きすぎない。 曲やリズムの“ポケット”をシンプルな⾳で押さえて、曲をグルーヴさせるのが良いベーシストなんだ」と。

その意味で、ニューオリンズでナンバーワンは、ミーターズのジョージ・ポーターJr とのことだったが、マニも同ラインに属する、優れたベーシストと⾔えるだろう。

「ローゼズでは、 良質なボトムラインを作って、 ギターとヴォーカルが思い通りに⾃由にプレイできる基盤を提供できたと思う。 確実なリズム・ セクションがあると、バンドは⾮常にやりやすいものなんだ」

マニを失った喪失感と残されたモノ

かつて、イアン・ブラウンが語っていた。

「マニが最後に⼊って、ローゼズのサウンドは全く違うものになった。あいつがパズルの最後のピースだったのさ」

もし、ストーン・ローゼズやプライマルの楽曲群から、 ポコっとマニのベースがなくなったら?

そう想像した時の物⾜りなさ・ 空虚感こそが、 我々が今感じているマニを失った喪失感とも⾔えるだろう。

ベーシストの役割を熟知したスタンス、さまざまな曲やグルーヴへの対応⼒、そして誰からも好かれるパーソナリティと屈託のない笑顔。

ローゼズの最後のピースを埋めたのも、 決裂時に最後までイアンとバンドに残ったのも、 気難しいボビー・ ギレスピーと意気投合して加⼊を決めたのも、そしてローゼズ再結成のきっかけを作ったのもすべてマニ。彼のベースと⼤きな愛、ハートのビートがすべての縁を繋いできたのだ。

2000 年の取材時、私は珍しく⼤きな緊張を感じていたのだが、初めて会ったのに昔からの友達のように暖かく迎え⼊れてくれる、その笑顔に⼀瞬で⼼がほぐれた。

取材の内容は、雑誌を読み返すまで忘れていたが、「あったかい⼈だったな」という⼈肌は昨⽇のことのように残っている。

1980 年代〜2000 年代まで、UK ロックを貫いたマニの「ハートビート」。

残された⾳源には、まるで⼼臓の⿎動のように脈々とベースラインが⽣き継がれている。

執筆者

⽯原ヒサヨシ(元ベース・マガジン編集⻑)

Instagram

◎有料会員のご登録はこちら

インタビュー全文は、ベース・マガジンWEBの有料会員限定でご覧いただけます。インタビュー記事に加え、『ベース・マガジン』全号のバックナンバー、会員限定の連載・特集・レビューなど、ここでしか読めないコンテンツをお楽しみいただけます。

ベース・マガジンのInstagramアカウントができました。フォロー、いいね、よろしくお願いします!→Instagram