PLAYER

UP

ピノ・パラディーノが語る最新リーダー作。ソロを弾かないインスト・アルバム、その真意とは?【後篇】

- Interview:Shutaro Tsujimoto (Bass Magazine Web)

- Translation: Tommy Morley

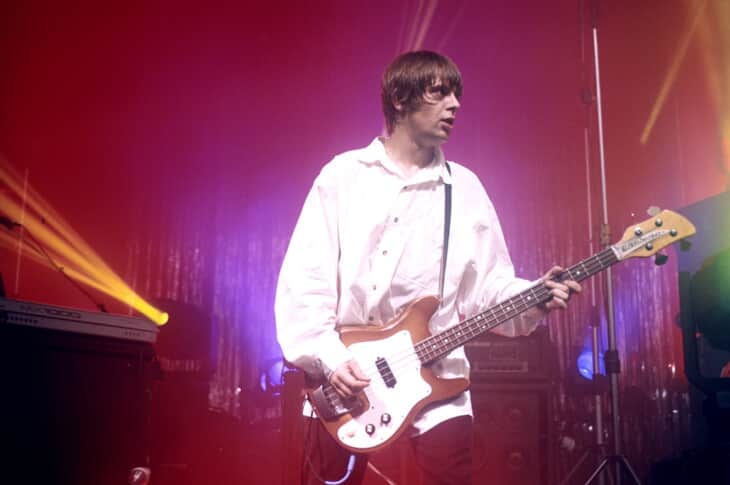

- Photo: Makoto Ebi

インタビュー前篇はこちら。本記事ではピノ・パラディーノのインタビュー後篇をお送りする。

フレットレスをプレイするときは、自分で音を選び、指を置く場所を決め、音にちゃんと魂を込めてピッキングしなければいけない。

——あれほど複雑な構造の曲たちがどのように作られているのか、とても気になります。本作はサウンド・シティ・スタジオで2ヵ月かけて制作されたそうですが、譜面を使って作曲しているのか、セッションによって曲ができていくのか、あるいはDAWが大きな役割を果たしているのか、そのプロセスについて教えてください。

先ほども話したとおり、ほとんどの曲はブレイクと僕が一緒にプレイするところから始まっています。例えば「Contour」の場合、最初はとてもシンプルなシェイカーのパートだけがあって、それに合わせてふたりがギターを弾いたんです。だからギターから始まっていて、そこからコントロール・ルームで少しずつ曲を作り上げていった感じですね。僕はその曲にベースを加えましたし、実はブレイクもベースをプレイしています。あの曲ではお互いに楽器を交換して弾いているんですよ。メロディが聴こえるパートでは、ブレイクが僕のサウンド・サンプルを使ってプレイしていて、さらにフレットレス・ベースでもメロディを弾いています。

——ブレイクがあなたのプレイをサンプリングしたということでしょうか?

実はポール・ヤングの「Every Time You Go Away」という曲からサンプリングされた僕のベース・サウンドがあるんです。日本のフェスに出たとき、サウンドチェックでブレイクがParadisのギターでそのサウンドをトリガーして弾いてきて、“これ、何のサンプルかわかる? 君のサウンドだよ。君のフレットレス・ベースのサンプルなんだ”って言ったんです。どうやら誰かがそのサウンドを使ったパッチをインターネットで作っていて、ブレイクはそれをダウンロードしていたみたいなんです。

だから「Contour」では、Paradisのギターで僕のサウンドを使いながらブレイクがメロディを弾いていて、そのあとから僕がフレットレス・ベースで同じメロディを重ねています。結果的に、このアルバムでは僕とブレイクが違う楽器でメロディをスイッチしながらプレイしていて、誰がどこを弾いているのか分かりにくくなっている。それがとてもおもしろいんです。

——このプロジェクトでは、ブレイクもフレットレス仕様のギターを使用しています。フレットレス楽器が多用されていることも、この作品のひとつの特徴になっていますよね。

そうですね。僕らは最初から“フレットレスの楽器で多くのメロディを弾くことになるだろう”とイメージしていました。ブレイクが今作よく使っているのが、フレットレスのバリトン・サステイナー・ギターなんです。サステイナー・ピックアップが付いているので、普通のギターとは質感がまったく違うんですよ。最初にレコーディングした曲が「What Is Wrong With You?」で、そのときブレイクはちょうどこのギターを手に入れたばかりで、まだ弾き方を学んでいる最中でした。でも、その曲のなかでメロディを弾くスペースを見つけて、そのサウンドをすごく気に入ったんです。

そこから、このギターの音は今作にとってかなり大事な要素になりました。「Contour」のBセクションでも聴けますし、14分の大作「Heat Sink」でもブレイクはこのギターを弾いています。フルートやソプラノ・サックスのように聴こえることもありますね。ただ、あまりにたくさんフレットレスを重ねるとピッチが取りにくくなるので、その点については僕らもすごく注意しているんです。

——フレットのある楽器は基本的に断続的なピッチでのみプレイが可能ですが、フレットレスは無限のピッチで演奏できます。これは人の声の挙動と共通していますが、あなたがフレットレス楽器をプレイするのは、そうしたヴォーカル的なアプローチを求めている部分もあるのでしょうか?

まさにそのとおりです。フレットレスは音に向かってベンドやスライド、ヴィブラートをかけたりできるので、よりヴォーカル的な表現が可能だと思っています。表現の幅がすごく広いんです。それに、音のアタック感や減衰の仕方にも独特の質感があります。

フレットレスをプレイするときは、自分で音を選び、指を置く場所を決め、音にちゃんと魂を込めてピッキングしなければいけない。でも、フレットのある楽器だと“ただ押さえて弾く”という感覚に近いですよね。全然違うんです。そこは僕にとってとても大事なポイントなんです。

——フレットレス・ベースの奏法について教えてください。プレイ面でのポイントや、楽器のセッティングの面で読者にアドバイスをいただけますか?

フレットレス楽器では、特にポジションがすごく大事です。移動する位置を練習して、手を思い描いたポジションに正確に持っていけるようにしないといけない。これはウッド・ベースから来ている考え方だと思います。僕自身はウッド・ベースを弾くことはないですが、彼らがそういうアプローチをしているのは理解しています。それから、練習のときは必ず開放弦と照らし合わせて音程がズレていないかを確認するのがいいと思います。これはとても役に立つし、自然とイントネーションも良くなります。

セッティングに関しては、僕は弦高をあまり下げすぎるのが好きではありません。フレットレス特有の“あまりにもフレットレスすぎる音”になるのは避けたいからです。ちょっと高めの弦高のほうが、タッチで音をコントロールしやすいですね。だから、自分にしっくりくるフレットレス・ベースを見つけるのが大事だと思います。僕の場合は1981年にニューヨークでミュージックマンのベースに出会ったんですが、それは本当に運命的でした。手に取った瞬間、チューニングもバッチリ合っていて、ネックシェイプも弦の間隔もすべてしっくりきたんです。とても運が良かった。でも……簡単な楽器じゃないのは確かですね(笑)。

リズム的にはかなりアフリカ音楽に影響を受けています。

——アルバム・タイトル『That Wasn’t A Dream』に込められた意味は? 収録曲「That Was a Dream」とはどのような関係があるのでしょうか?

ちょっとおもしろい話があるんです。「That Was a Dream」という曲が最初にあって、僕はそのタイトルをとても気に入っていました。実はこの曲をレコーディングしていたとき、僕がギターを弾いていて、アンビエント用にマイクも立てていたんですが、アレンジを間違えたかもしれないと思って、とっさに “That was it?(こんな感じだったっけ?)” と口にしてしまったんです。ブレイクに“今のパート、ミスったんじゃないか?”と尋ねていたんですが、その声がそのままアルバムに収録されています。その曲を僕らの親しい友人であるクリス・ワイズマンが聴いたとき、“That was a dream”と聴き間違えたんです。そこから曲のタイトル案として「That Was a Dream」が浮上しました。

後日、僕が伝説的なプロデューサーのジミー・ジャムのセッションに参加した際、この曲を聴かせたらとても楽しんでくれて、“アルバムのタイトルはもう決まっているのか?”と尋ねられました。僕が“たぶん『That Was a Dream』にすると思う”と答えると、彼は“いや、夢という感じはしないな。むしろすごくリアルに感じた。まるで演奏されている楽器に触れられるような感覚がしたよ”と言ってくれたんです。

——今作ではクリックはどのように活用しましたか? リズムの“核”をどのように作っていたのか知りたいです。

レコーディングでは、基本的に何かしらのクリックを使っていました。さっき話したシェイカーのときもあれば、ドラムマシンのときもありましたし、E-muのSP-12も1曲で使いました。それから足でストンプ音を録音して、それをDAWに入れてシーケンス化し、それに合わせて演奏したこともありましたね。

——「Taka」のMVでは、ピック弾きでリフをプレイするフレットレスのスティングレイ、メロディ用のホワイトのベース、そしてサムピングでプレイする白いピックガードのベースと、3本を使い分けていました。実際のレコーディングでも、1曲のなかで複数のベースを使用されたのでしょうか?

うん、正確にどれを使ったかは全部覚えていないけれど、実際にいくつかは使いました。「Taka」ではメロディをホワイトのMoon製ベースで弾いたのは覚えています。あれはラリー・グラハムのシグネチャー・モデルで、何年も前に日本で手に入れた、とてもグッドなサウンドなんです。

メインのベース・ラインでは、確かミュージックマンを使わず、代わりにTeiscoの古いベースを弾きました。これは日本に住んでいる友人のケンからずいぶん前にもらったもので、僕は日本に来るたびに60〜70年代の日本製ヴィンテージ・ベースを探すのが楽しみなんですが、そのなかでも特別な一本です。滑らかさはなくて、いい意味でラフなサウンドで、それがファンキーなんですよ。

——「Taka」は日本人の僕からすると、馴染み深い日本の伝統音楽のような旋律も入っているように感じました。ペンタトニック・スケールが使われているからかもしれません。また、アフリカのビートのような要素も感じましたが、どのように作曲されたのでしょうか?

そう言ってもらえて嬉しいです。リズム的にはかなりアフリカ音楽に影響を受けています。1993年に西アフリカを旅していくつかの国を回り、現地の音楽を聴く機会があったんです。そのときに、マリ出身の素晴らしいシンガー、ウム・サンガレ(Oumou Sangar.)のカセットを手に入れて、滞在中ずっと聴き込んでいました。僕が持っていた彼女の初期のアルバムはドラムが入っていなくて、代わりにコラのような見た目をした一弦ヴァイオリン風の楽器や、パーカッションがひとつあるだけの構成だったんです。ビートの感じがとても曖昧で、聴く人によってどこをビートと感じるかが違う。その体験がこの曲に大きな影響を与えています。

メロディに関してはペンタトニック・スケールをベースにしています。これは西アフリカでもよく使われますが、日本や中国、世界中のさまざまな地域の音楽でも聴かれるスケールです。僕は音楽の歴史にとても興味があって、例えばブルースっぽく聴こえるものでも、実は何百年も前の民謡のメロディだったりすることがあります。だから“日本の伝統音楽みたいに聴こえた”と言ってもらえたのはすごく嬉しいし、きっと本当にそういう要素が自然と入っているんだと思います。

——アンプはTiny Desk ConcertやMVでTITANO製を使っていますね。このアンプについて教えてください。またDIなどのレコーディング機材についても知りたいです。

TITANOのアンプはブレイクがサウンド・シティ・スタジオに置いていたもので、『Notes With Attachments』のビデオを撮影したときに使いました。ちょっとミステリアスさのあるベース・サウンドを探していたんです。TITANOにはステレオ・ヴィブラートが付いていて、とても美しいサウンドで、それをすごくエンジョイしました。でもレコーディングでは使っていなくて、あくまでライヴ・ビデオ用でした。

今回のレコーディングでは、いろんなアンプを使いました。例えば、僕が持っているPure Tone Ampというカスタムの真空管アンプ。これは友人でもあるここのビルダーが“試してみないか”と送ってくれたもので、とても暖かくて真空管らしいサウンドなんです。さまざまなキャビネットと組み合わせて使いました。ほかにもEichの212コンボも使いました。これはレンジが広くてロー・エンドもしっかり出るし、ハイエンドもすごくクリスピーなんです。さらにGas CookerというDIも使いました。90年代にRidge Farmというスタジオで作られたもので、とても良いサウンドをしているんです。そしてKHANのDIも併用しました。本当にいろんな組み合わせでレコーディングを行ないましたね。

——本作にはあなたの息子であるロッコ・パラディーノも参加しています。また、娘のファビアナ・パラディーノのデビュー作も素晴らしかったです。あなたは長いキャリアを持ちながら、いま最も最先端の音を鳴らしているように感じます。それはお子さんたちからのインスピレーションによる部分もあるのでしょうか?

ありがとう、そう言ってもらえるのは本当に嬉しいです。子どもたちからももちろん何かしらインスピレーションを受けているとは思いますが、それ以上に大きいのは、僕自身がまだまだ音楽に対して好奇心を失っていないということかもしれません。もう40年プロとしてプレイしていますが、その間にあまりにも多くの音楽を聴いてきたので、“ああ、よくできているけど、どこかで聴いたことがあるな”と感じることも少なくありません。でも僕は常に少し違う何かを探しているんです。そしてその価値観はブレイクともかなり共有できています。僕らは、あまりにも普通すぎるものやストレートなアプローチにはあまり興味がない。何か違っていて、エキサイティングなものが欲しいんです。だから“最先端に聴こえる”と言ってもらえたのは本当に嬉しいし、心から感謝しています。

◎Profile

ピノ・パラディーノ●1957年、英国ウェールズ出身。14歳でギターを手にし、17歳でベースに転向、1970年代後半からセッション活動を行なう。80年代に参加したポール・ヤングの作品などでのフレットレス・プレイが注目を浴び、一躍トップ・プレイヤーに。90年代からはフレッテッドを主体に、あらゆるジャンルで膨大な音楽に関わり、ディアンジェロ、ジョン・メイヤー、ザ・フー、アデルまで、世代もジャンルも超えて数え切れない名だたるアーティストのバックを務めてきた。8月22日、自身名義での2作目となる『That Wasn’t a Dream』をリリースした。

HP Instagram

New Deal / Impulse! Records