PLAYER

UP

ピノ・パラディーノが語る最新リーダー作。ソロを弾かないインスト・アルバム、その真意とは?【前篇】

- Interview: Shutaro Tsujimoto (Bass Magazine Web)

- Translation: Tommy Morley

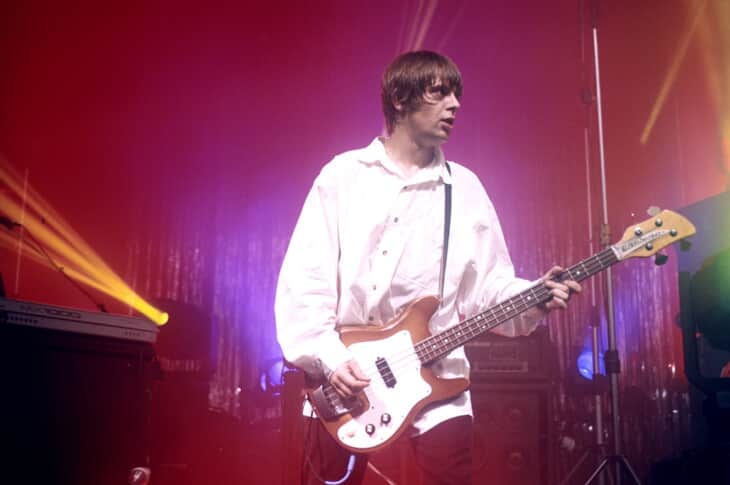

- Photo: Makoto Ebi

“世界最高の脇役”が2作目のリーダー作で示した

「アンサンブルに生きる」哲学。

ディアンジェロ、ジョン・メイヤー、エリカ・バドゥ、ナイン・インチ・ネイルズ、ザ・フー、アデルなど、数々の名だたるアーティストの作品に参加し、世界一多忙なセッション・ベーシストとして後続に絶大な影響を与え続けてきたピノ・パラディーノ。そんな彼が2021年、初めて自身の名義でリリースしたアルバム『Notes With Attachments』は、ブレイク・ミルズ(g)をコラボレーターに迎え、クリス・デイヴ(d)、サム・ゲンデル(sax)らが参加した共同名義作として発表された。アラバマ・シェイクスやボブ・ディラン、フィオナ・アップルなどとの共演に加え、自身のソロ作品でも高い評価を受けるブレイクは、いま最も注目を集めるプロデューサー兼ギタリストのひとりである。

そして両者による第2作『That Wasn’t A Dream』が、今年8月にリリースされた。“ソロを取るのではなく、アンサンブルの一員でいることに自分の居場所を感じる”と語るセッション界の重鎮が放つ、リード・パフォーマー不在のインストゥルメンタル・アルバム。意欲的なその作品には、驚くべき数々のベース・アイディアが詰め込まれており、そのグルーヴとメロディ、トーンに刺激を受けないベーシストはいないだろう。この作品がいかにして生まれたのか、ピノに聞いた。

インストゥルメンタル音楽をポップのように扱いたいんです。

——本誌のインタビューは2015年以来となるので、まずはあなたの初のリーダー・アルバムである前作の『Notes With Attachments』(2021年)について伺います。リーダー作品を作る構想は、以前からあったのでしょうか?

実は、かなり昔からソロ・アルバムを作ろうと考えていました。80年代にポール・ヤングと活動していた頃、CBSというレーベルから “有名曲をフレットレス・ベースでメロディを弾くソロ作品を作ってみないか” と提案されたことがあったんです。ただ、そのアイディアにはまったく興味が持てませんでした。しかし、そのときに初めて “自分にもソロ・アルバムを作るチャンスがあるのだ” ということを意識しました。その後も長い間、さまざまなアーティストとセッションやツアーを重ねながら、“自分というミュージシャンをどう表現できるアルバムを作れるのか” をずっと考えてきました。

私はベースでメロディを弾きまくるようなヴァーチュオーゾ型ではなく、アンサンブルの一員として役割を果たすことに居場所を感じています。だからこそ、ソロ・アルバムを想像することはとても難しく、ここまで時間がかかってしまったのです。そんななかでブレイク・ミルズ(g)と出会い、彼から “ソロ作品を作ろうと考えたことはあるかい?” と尋ねられました。私は “もちろん!” と答えました。すると彼が “もしアイディアがあるならぜひ聴きたいし、もしかしたら僕がプロデュースできるかもしれない” と言ってくれたんです。

Photo : Justin Daashuur Hopkins & Luke Sargent

——ブレイクとはどのような部分で共感したのでしょう?

初めて一緒に演奏したときから、私たちはリズムやハーモニーの感覚がとても近く、彼は私がギターで弾いたこともすぐに理解してくれました。ハーモニーという観点でのコードのコミュニケーションも、とてもスムーズでした。これまでにも多くのミュージシャンに自分のアイディアを聴かせてきましたが、レスポンスがあまり良くないことが多かったんです。どうやら私には独特なハーモニーやリズムの感覚があるようで、必ずしも誰もが理解してくれるものではありませんでした。

しかし、ブレイクは私のプレイを聴いてすぐに理解してくれました。それが決め手となったのです。“この人がプロデュースしてくれるなら素晴らしいアルバムが作れる” と確信しました。それほどまでに、彼のサウンドやセンスを気に入ったのです。

——コラボレーターであるブレイク・ミルズ、クリス・デイヴ(d)とは、ジョン・レジェンドの『Darkness and Light』(2016年)やパフューム・ジーニアスの楽曲で共演されています。その経験が『Notes With Attachments』につながっていったのでしょうか?

間接的にはそうだったと思います。音楽的に直接つながったわけではありませんが、ジョン・レジェンドのアルバムで初めてブレイクと出会い、一緒に仕事をしました。あのときにブレイクが私とクリスを呼んでアルバムに参加させてくれたことが、その後のコラボレーションにつながったのです。

——彼らとは、どのような点でフィットしたのでしょうか?

ジョン・レジェンドのアルバムを録音していたときに、ブレイクがリズム・セクションのアプローチについていくつか提案してきたんです。それが僕にもクリスにもすごく響いたんですよ。ドラムやベースのサウンド作りに関してユニークなアイディアを持っていて、彼がプロデューサーとして出してくる提案はどれもグッとくるものばかりでした。それはクリスにとっても同じだったと思います。とても実験的で探究的で、正直ジョン・レジェンドのアルバムでそんなことをやるとは思っていなかったので、かなりグッドなサプライズでしたね。

——『Notes With Attachments』は、ベーシストのリーダー・アルバムでありながら、ジャズ・アルバムのように各プレイヤーがソロのインプロヴィゼーションを披露する作品ではありません。ドラム・セットを使わない曲が多いことも特徴だと思います。どんなコンセプトで制作されたのでしょうか?

前作の制作は、とてもユニークな方法でした。僕のハードディスクにはいろんなアイディアがあって、そのなかにはクリス・デイヴが叩いたドラム入りのものもあれば、僕がドラム・マシンもなしにベースやギターだけを弾いただけのものもありました。僕は作曲するとき、ドラムやリズム・マシンを使わず、クリックだけで作るほうが好きなんです。そうすることでスペースが残るし、その余白を楽しむのが好きなんですよ。

ブレイクと作業を始めたのは、彼がちょうどロサンゼルスのサウンド・シティ・スタジオを引き継いだばかりの頃で、あの部屋の響きや録音方法を試すこと自体もアルバム制作の一部になっていました。だからドラムのない曲では、楽器同士の響きやその周りのスペースを楽しんでいて、それが僕にとってはとてもユニークなアルバムの作り方でした。典型的なジャズとはまた違う感じですね。

——“ベーシストのリーダー作”のあり方として、とても新鮮でした。

僕はウェザー・リポートや、マイルス・デイヴィスの『Nefertiti』(1967年)を作ったバンドの大ファンで、インストゥルメンタル音楽が大好きです。でも、自分自身ではそういうヴァーチュオーゾ的なことはやっていません。僕はインストゥルメンタル音楽をポップのように扱いたいんです。曲のなかにメロディやフックがあって、“また聴きたい” と思えるようなものを作りたい。

ベーシストとしてもソロ・プレイにはあまり興味がなくて、それは僕の居場所じゃないんです。リズム・セクションの一員としてのほうが、もっとうまくプレイできると思っていますし、ブレイクとのコラボでもそれを大事にしました。

——もうひとりの重要なコラボレーターであるサックス奏者のサム・ゲンデルは、プレイだけでなく前作ではアートワークも手がけています。彼が作品に持ち込んだものはどのような部分でしょうか?

彼は音楽に本当にユニークな感覚を持ち込んでくれました。サムが最初に参加した曲は「Just Wrong」で、すでにラリー・ゴールディングスがメロトロンでメロディを入れていたので、サックスっぽいサウンドはそこにあったんです。

でも、スタジオで初めてサムと会って彼がエフェクト・ペダルをとおしてサックスをプレイしたとき、さまざまなハーモニーを持ち込んでくれて、僕は本当に嬉しかった。思わず “これだ!” と目が輝きましたね。 “ワォ、これこそこの作品に誰かが持ち込んでくれたらいいな” とずっと思っていたものだったので、サムはまさに完璧なチョイスでした。僕とサムは、実際に演奏する前から言葉を交わさずとも同じような感覚を持っていたと思います。好きな音楽のタイプも似ていて、彼が吹き始めた瞬間にそれがわかり、とてもワクワクしました。

アートワークについてもサムが“やってみたい”と言ってくれて、僕も“ぜひやってほしい”と思いました。リリースまでこぎつけられたのは幸運でしたし、この作品はブレイクのNew Dealレーベルから出すことになっていたので、アートワークも自分たちで手がけることができました。僕らは“音楽自体がすべてを語る”という考え方が好きで、アートワークはとてもシンプルにして、誰がどんな楽器をプレイしたかを示すだけにしました。サムもその感覚をしっかり理解してくれていたんです。

——『Notes With Attachments』のツアーでは日本でも演奏してくれました。僕はFESTIVAL de FRUEでのライヴを観たのですが、本当に素晴らしい演奏でした。あなたにとって、前作のライヴ・ツアーはどのような経験になりましたか?

あれは絶対に忘れられない経験でした。本当に楽しかったし、特にあのフェスティバルは最高でしたね。FESTIVAL de FRUEのことは何も知らないまま鉄道で現地に向かったのですが、とてもユニークな体験でした。泊まったホテルは、もともとヤマハが社員向けの保養施設として持っていた場所だったらしく、建物自体もとてもおもしろかったんです。音楽ホールに向かって歩いていって、音楽に出会うあの体験は魔法のようでした。とても美しかったし、僕ら自身も本当に楽しい時間を過ごせました。またぜひ、あのフェスティバルで演奏できることを願っています。

——先日、2作目のリーダー作『That Wasn’t A Dream』がリリースされました。どのようにアルバムを構想していったのでしょうか?

ブレイクと僕で新しいアルバムについて話し合い、ふたりとも“ギターを弾きながら曲を作ることを大事にしよう”と決めたんです。だからこのアルバムは、ふたりのミュージシャンが一緒に音楽を作っていく感覚から始まっています。僕の作曲の言語は大体ギターから出てくるので、本作の多くの曲も、僕とブレイクがスタジオでふたりだけで、クリックを使ったり使わなかったりしながら弾いて始まりました。

——YouTubeで観られる「Contour」のライヴ・パフォーマンスでもギターを弾いていますね。

そのとおり。僕がギターを弾くのを観るのは、多くの人にとって初めてだったと思いますが、あれは本当に楽しかったですね。そして『That Wasn’t A Dream』のライヴでも、きっと何曲かでギターをプレイすることになると思います。実は前作でもギターを弾いていて、僕はベースを始める前からギターを弾いていたので、キャリアとしてはギターのほうが長いんです。

——あれほど複雑な構造の曲たちがどのように作られているのか、とても気になります。本作はサウンド・シティ・スタジオで2ヵ月かけて制作されたそうですが、譜面を使って作曲しているのか、セッションによって曲ができていくのか、あるいはDAWが大きな役割を果たしているのか、そのプロセスについて教えてください。

先ほども話したとおり、ほとんどの曲はブレイクと僕が一緒にプレイするところから始まっています。例えば「Contour」の場合、最初はとてもシンプルなシェイカーのパートだけがあって、それに合わせてふたりがギターを弾いたんです。だからギターから始まっていて、そこからコントロール・ルームで少しずつ曲を作り上げていった感じですね。僕はその曲にベースを加えましたし、実はブレイクもベースをプレイしています。あの曲ではお互いに楽器を交換して弾いているんですよ。メロディが聴こえるパートでは、ブレイクが僕のサウンド・サンプルを使ってプレイしていて、さらにフレットレス・ベースでもメロディを弾いています。

▼ インタビュー後篇に続く ▼

「フレットレスをプレイするときは、

音にちゃんと魂を込めてピッキングしなければいけない。」

◎Profile

ピノ・パラディーノ●1957年、英国ウェールズ出身。14歳でギターを手にし、17歳でベースに転向、1970年代後半からセッション活動を行なう。80年代に参加したポール・ヤングの作品などでのフレットレス・プレイが注目を浴び、一躍トップ・プレイヤーに。90年代からはフレッテッドを主体に、あらゆるジャンルで膨大な音楽に関わり、ディアンジェロ、ジョン・メイヤー、ザ・フー、アデルまで、世代もジャンルも超えて数え切れない名だたるアーティストのバックを務めてきた。8月22日、自身名義での2作目となる『That Wasn’t a Dream』をリリースした。

HP Instagram