PLAYER

UP

【有料会員】ジョー・ダートが明かす、“グルーヴ中”の思考とフジロックへの想い <インタビュー後篇>

- Question: Dr.Funkshitteru

- Translation: Tommy Morley

- Transcription and Analysis: Puretone Music

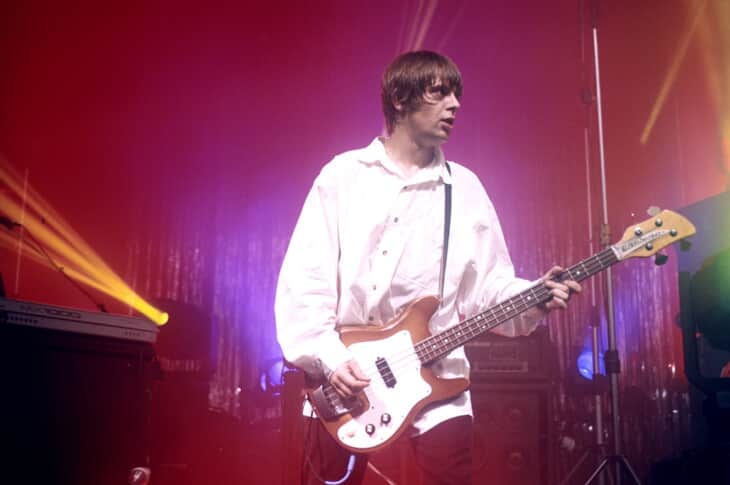

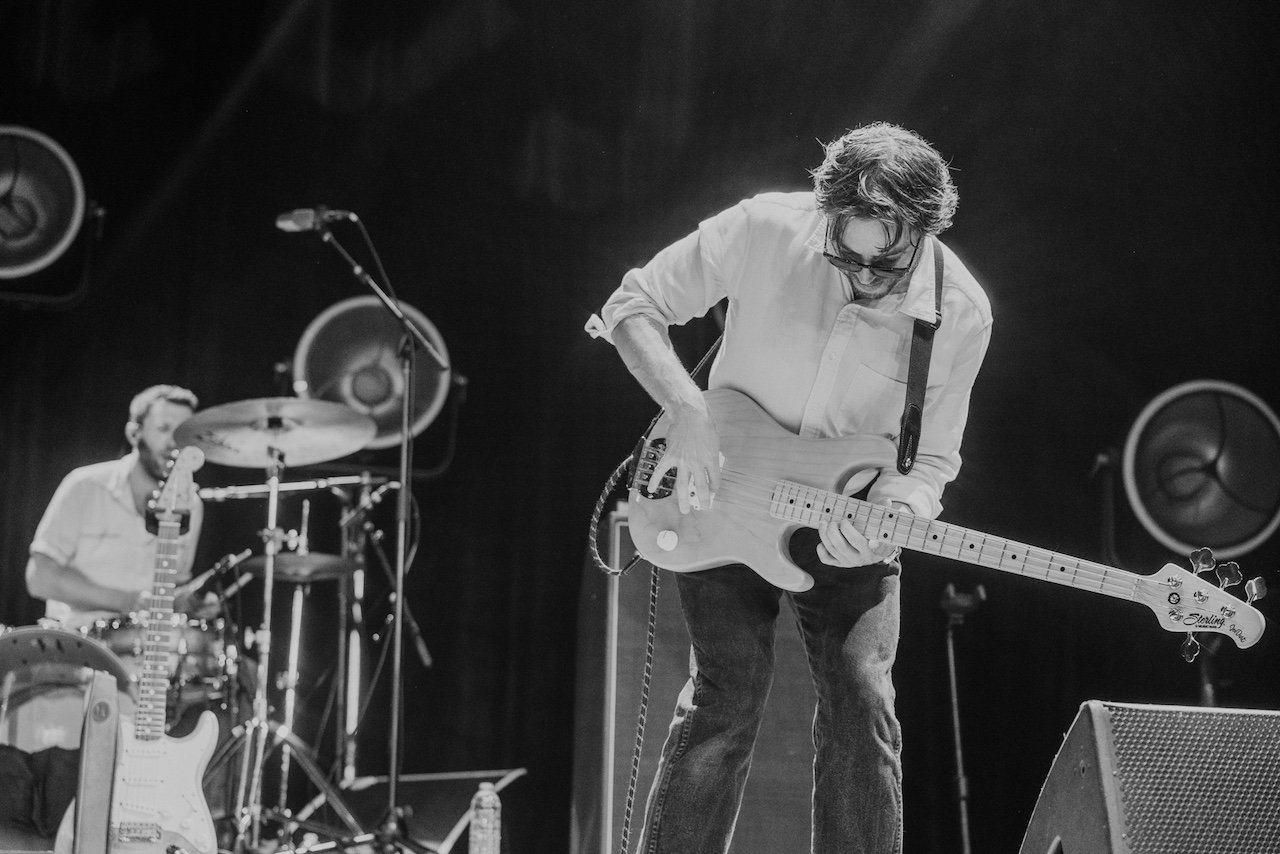

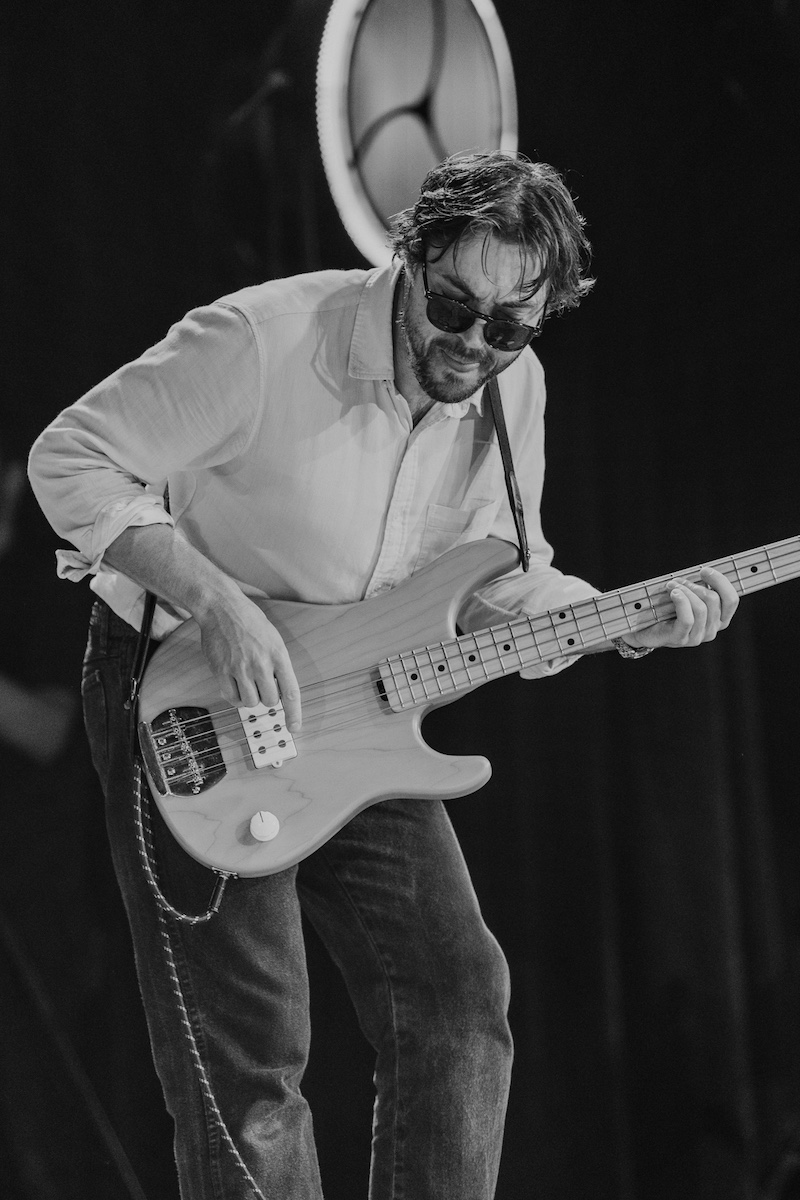

- Photo: Maryn Haertel

インタビュー前篇はこちら。本記事では ジョー・ダートのインタビュー後篇をお送りする。

ジャックは“いや、攻めていくべきだ。”と言った。

——具体的なプレイについても教えてください。「New Beastly」では、特に、Bパートのルートが半音ずつ下がっていくパートが印象的でした。ここでのアドリブはDm一発で演奏したり、またきちんと半音ずつ下がっていったりとさまざまなアプローチを取っていますが、どういうことを考えながらプレイしているか教えてもらえますか?

オリジナルの「Beastly」と同様に、僕には何のプランもなかった。頭のなかにリフやパートもまったく思い描いていなくて、完全に即興だったね。でも、プレイしているときはいつも、テーマを見つけようとしている。パターンやフックを探そうとするんだ。

あのベース・ソロのセクションには、半音ずつ下がっていくキメがあって、ベースでそれを弾いているうちに“その動きに従いながら、もう少し細かく刻んでいくようなものにしよう”って思ったんだ。だから、全音符から始めて、8分音符、そして最後にはリズミカルな16分音符をたくさん詰め込んで、高まっていくものにしたんだ。

——だんだんと高まっていく構成ですよね。

「Beastly」でそれぞれのソロ・セクションでエネルギーを高め、レベルを上げていったように、今回もラストに向かうなかでピークを迎えるようにしたかった。でも、実際にステージでほかのメンバーがどんなアプローチをするかは、事前にはわからなかった。結果的に、ウッディー・ゴスのカウベルが完璧なタイミングで、しかも僕が準備していなかったところにいきなり入ってきたけど、それが素晴らしい効果を生んでいるよね。

——「Matter Of Time」で、固定のコード進行が決まっていながらも、単純なループにならないようにベース・ラインが自由に歌うように動いていくプレイは、まるでジェームス・ジェマーソンのようでした。こういう自由なフレージングは、どうやって生まれるのですか?

ジェマーソンを引き合いに出してくれるなんてグレイトだね。というのも、それって本番前にジャックが僕に言ってくれたことなんだ。僕が“シンプルにルートを弾き続けて、邪魔にならないようにしたほうがいいかな?”って尋ねたら、彼は“いや、攻めていくべきだ。ジェマーソンみたいに動き回り、自由にやってくれ”と言った。これって僕が好きなアプローチで、正しいスケールに収まり、タイム感が良ければ、ベースって本当に自由に動き回ることができるんだよ。誰とぶつかることもないし、邪魔にもならない。だから、この曲はジェマーソンにインスパイアされたアプローチだったんだ。

——なるほど。

それから、さっきの「New Beastly」のソロにも通じるけど、プレイし始めてから曲が進むにつれて積み上げて、最後のサビで一気に解放するっていうのも、リスナーを飽きさせないためのアプローチで、僕らは常にそれを大事にしてる。この曲では最後にオルガンも解放していて、すべてがリズミカルになり、かなり自由に動き回れるようになるんだ。

——逆に「This Is Not The Song I Wrote」はバス・ドラムに合わせるような形で、ループのベース・ラインを弾いていましたが、この曲はなぜこういったアプローチにしたのでしょう?

これは確実に、マイケル・マクドナルドとドゥービー・ブラザーズへのオマージュだろうね。マイケルの偉大さに目が向いてしまいがちだけど、彼らのベースとドラムが本当にシンクロしていることって、実は見落とされやすい。でも、それって彼らのサウンドにおいてすごく重要な要素だと思うんだ。だから僕は、この曲でリズム・セクションがガッチリと一体化することを目指した。その結果、まるでサンプリングされた音源みたいに聴こえるよね。実際に、こういうリズム・トラックってヒップホップでたくさんサンプリングされている。この曲ではキックと一体化することだけを意識して、ほかには何も加える必要がなかったんだ。

——「In Real Life」のベース・ラインは往年のディスコ感が最高で、また随所にジョーらしいフレージングが盛り込まれていたのも素晴らしかったです。この曲のベース・ラインはどのように考えましたか?

ヴァーダイン・ホワイトがアース・ウィンド&ファイアーの曲で、ベースで動き回る感じだよね。僕たちはこの曲を“どうやったら、ものすごくハネた感じにできるか”って考えていた。この曲のファンク感の多くはベースが担っていて、ベースはかなり小刻みなリズムでプレイしている。タンバリンが入ってくるまでの16分音符は、ほぼベースから生まれていて、それこそヴァーダイン・ホワイトやジェマーソンのように、たくさんの音数を弾いているんだ。ハネまくっているけど、常に“弾くべき音”は押さえているのもポイント。必ずヒットしなきゃいけない音を意識しているから、ある意味、譜面を読みながら弾いているようなイメージだね。“弾くべき音”を頭に浮かべながらも、その合間にはインプロヴィゼーションを入れていくんだ。

頭のなかで常に16分音符を感じることだね。

——今作で、ご自身が気に入っているポイントや楽曲を挙げるとすると?

このアルバムのおもしろいところは、自分がステージで見た光景を覚えていることや、ライヴの盛り上がりの流れが録音にキャプチャーされている点だ。最初はエネルギーに満ち溢れていて、途中から少し抑え気味になるのもおもしろい。お気に入りの曲としては、「In Real Life」や「Can You Tell」かな。後者は、スライ&ザ・ファミリー・ストーンのようなグルーヴがあって、レイドバックした感じがあるんだ。それから、少しスローダウンしてテオとプレイした「Tender Defender」では、歌をしっかりと聴きながらプレイしていたことを覚えている。彼とプレイするときは、いかに曲を引き立てるかがポイントで、ヴォーカルに耳を傾けてすべてを聴き取り、純粋に“サポートしたい!”っていう気持ちにさせられるんだ。これらはかなり気に入っている曲だけど、正直なところ3〜5曲目あたりが、ライヴに最も深く入り込んでいたセクションで、聴いていても純粋に楽しくなってしまうところだね。

——今挙がった「Tender Defender」のような遅いテンポの曲で、16ビートのグルーヴ感を出すのは難しいと思いますが、意識したことはありますか?

スローな曲の場合、レイドバックし過ぎてエネルギー不足になることがある。だから、テンポがゆっくりでもエネルギーを十分に与えることが大切だと思う。この曲では、ビートのなかにある細かい拍を強く意識しているし、グルーヴをかなり感じている。そして、そこにアクセントを加える“補助的なパーカッショニスト”をイメージしているんだ。それをやりながら、どうやって良いタイム感を保つかというと、頭のなかで常に16分音符を感じることだね。

——今作を通して、ベース・プレイ的に最も印象的な場面を挙げるとすると?

記憶に刻み込まれた瞬間となると、「New Beastly」でベースをソロ楽器のようにプレイできたことかな。リード楽器としてのベースのあり方について、光を灯す役割を果たせたような気分になれたよ。でも、あまり深く考え過ぎてしまうと、自分自身にプレッシャーを与えてしまうことになりかねないから注意が必要だ。だからソロのセクションになると、そういったことを一切考えないようにしているんだ。何もプランを持たず、ただその瞬間に反応して、その場にいるってことだ。1曲のなかでベースがリード楽器になれるのは、責任も感じるけど、特権のようなものでもあるよ。

——キャリアを振り返って、初期の頃と比べると、どんな点が成熟したと感じていますか?

ヴルフペックでは、僕たちが憧れてきたファンクのレジェンドたち、バーナード・パーディやマイケル・マクドナルド、ジガブー・モデリスト(d)、デヴィッド・T・ウォーカー(g)などと共演できるようになった。フェスやレコーディングで彼らと同じ空間で、彼らが一音で空気を変えてしまうあの感じを間近で味わえたことは大きいよ。そうやって“体験”しながら吸収するのが、自分のスタイルなんだ。

——今年は2度目となるマディソン・スクエア・ガーデンでのライヴが控えています。またあのステージに立てるのはどんな気持ちですか?

とても非現実的だね。一度きりの経験だと思っていたから、またあの場に立てるなんて夢のようだよ。2019年のショウを終えたとき、“ここまで来た、次はもっと小さな会場でもいい、でもクリエイティブにやっていこう”って思っていたんだ。だからジャックが再びマディソン・スクエア・ガーデンでやろうと言ったときは驚いたけど、“新しいバンドの姿で戻ろう!”って感じだった。メンバーも音楽も進化していて、僕らはそれぞれ違うフェーズにいる。あそこは世界でも最も伝説的な会場のひとつだから、再び立てるのは本当に名誉なこと。バンド全員が、緊張と興奮を感じていると思うね。

——そしてフジロックでのヴルフペック初来日おめでとうございます!

サンキュー! バンドを始めた頃から、日本で演奏するのはずっと夢だった。アース・ウィンド&ファイアーやスタッフ、ジャミロクワイの日本公演をYouTubeで観て育ったから、日本の音楽文化にはずっと憧れがあった。ファンクやディスコが日本で独自に発展して、そこからシティ・ポップが生まれた流れにもすごく惹かれてる。日本には長年素晴らしい会場と観客がいて、僕もずっとフジロックに憧れていた。でも同時に、それは遠い夢のようにも感じていて、自分たちにとって本当にタイミングが合うまで待ちたかったんだ。2019年にジョーイ・ドーシックとブルーノート東京で演奏したことは忘れられない思い出で、今回はその親密さを“メガ・ビッグ・バージョン”で届けたいと思ってる。

——ちなみに、あなたたちと同日にシティ・ポップの中心人物である山下達郎さんが出演しますが、シティ・ポップについてはどんなことをご存知ですか?

ベニー・シングスやMockyといったシティ・ポップに影響を受けたアーティストを通じて、その世界に出会ったんだ。でも今あらためて、オリジナルのシティ・ポップを聴き直そうと思ってる。日本に渡ったファンクやディスコが、東京で再解釈されて、またアメリカに戻ってきた—そんな音楽の循環をこのフェスで感じられるのはすごくクールだ。東京には1週間滞在する予定だから、レコード店や音楽バーに行って、もっと深くシティ・ポップに触れてみたいよ。

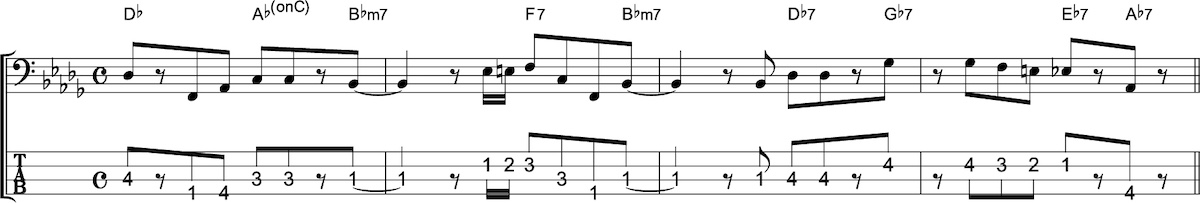

Playing Analysis

『Clarity of Cal』から注目フレーズをピックアップ!

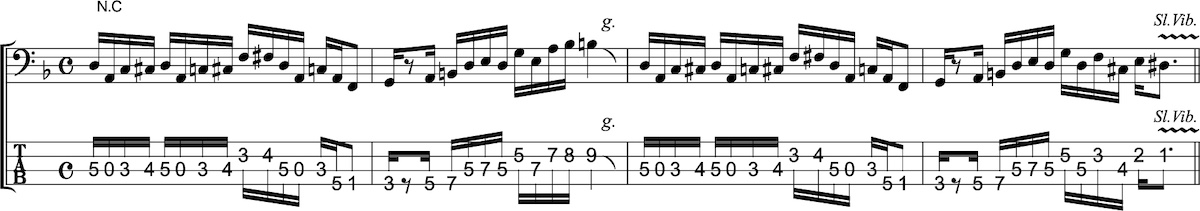

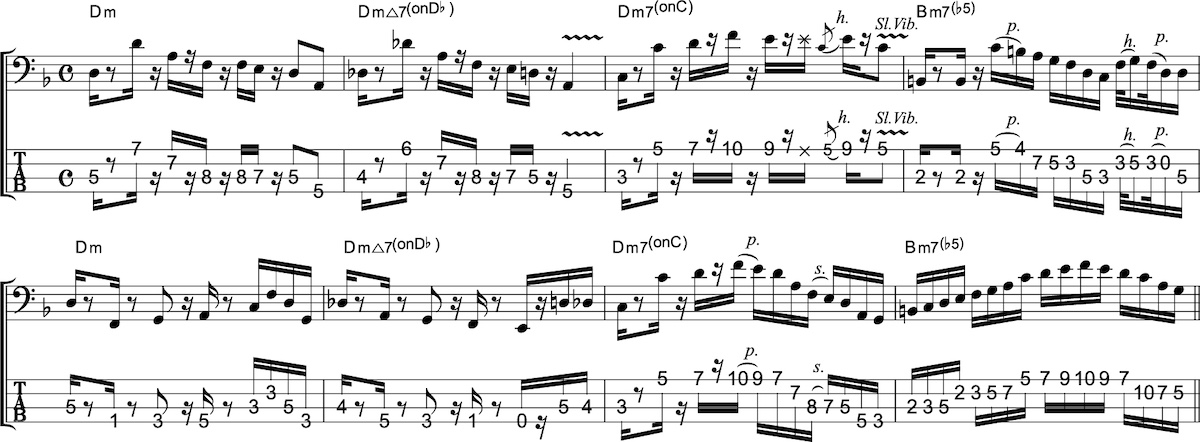

「Big Dipper」

ルート音を生かす華やかなライン

1:24〜

Music by Jack Stratton and Jacob Jeffries

2Aメロのバッキング。コード・チェンジにあわせて全楽器が動くが、ベースはどっしりとしたルート音で低域を支えている。曲アタマの1Aに比べ、各小節2拍目からオクターヴを入れたラインが加わる。ゴースト・ノート+16分でファンキーな仕上がりに。

「Matter of Time」

休符を効果的に使ったグルーヴ

Music by Jack Stratton and Jacob Jeffries

Aメロ・アタマのフレーズ。心地よい8ビートの楽曲だが、各所に8分休符を加えることによりタイトでダンサブルなグルーヴを作り出している。音価に気を配りながらプレイしよう。また、4小節目の半音アプローチは歌のカウンター・メロディになっている。

「New Beastly」

インパクト重視のリフ

0:00〜

Music by Jack Stratton

イントロのリフ。ベースのみなのでインパクトのあるリフを鮮明に聴ける。Dmペンタに長3度(2弦4フレット)や長6度(4弦7フレット)を加え、暗さと明るさを混在させているのがポイント。3弦開放音は4弦5フレットに変更してもOKだ。

コードを意識したフレーズ

ルート音が半音ずつ下がるクリシェ的コード進行のセクション。ブレイクしているためベースのみでリズム・キープを行なう必要があるが、16分ウラを強調しているので注意が必要。後半4小節は同じコード進行ではあるが、タイミングや音列が変わるのでコード・トーンも把握して演奏するのがベターだ。また、この楽曲では3小節目のように所々でスライド・ヴィブラートを加えている。1フレット上へ交互に素早くスライドさせよう。通常のヴィブラートよりも音程が鋭角に変化するためフックとして効果的だ。

◎Profile

ジョー・ダート●1991年4月18日、米国ミシガン州出身。幼少期からアース・ウィンド&ファイアーやタワー・オブ・パワーといったストレートアヘッドなファンク・ミュージックに傾倒する。ベースは7〜8歳の頃に弾き始め、中学では学校のジャズ・バンドに参加。その後、ミシガン音楽大学に進学し、ヴルフペックのメンバーと出会う。2011年に結成されたヴルフペックは、ロサンゼルスを拠点に活動するミニマル・ファンク・バンド。3月4日には、前作『Schvitz』から2年3か月ぶりとなる6枚目のフル・アルバム『Clarity of Cal』を発表。さらに今年の夏には初来日も決定しており、FUJI ROCK FESTIVAL’25で2日目のヘッドライナーを務める。

HP

Vulf Records/配信

◎ベース・マガジン2025年5月号にも掲載!

ジョー・ダートのインタビューは『ベース・マガジン2025年5月号(Spring)』にも掲載!

表紙を亀田誠治×矢花黎(B&ZAI)が飾るベース・マガジン2025年5月号の特集は、『練習しようぜ!』。練習をテーマにした特別対談やインタビューをはじめ、多彩な角度からベースの練習方法を紹介しています。こちらもお見逃しなく! 詳細や購入はこちらから。