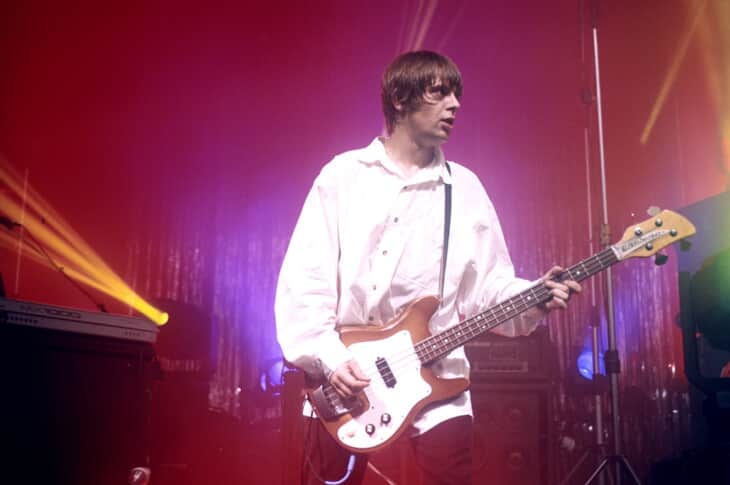

PLAYER

UP

Parkが語る“ベーシストとしての原体験”。プレイヤー/プロデューサーとしての軌跡〜gurasanpark最新作まで

- Interview: Daisuke Ito

- Photo: Takashi Yashima

ベーシスト/プロデューサーとしてクレイジーケンバンドをはじめ、ゆず、いきものがかり、森口博子など、多くのアーティストを手がけるPark。

ルックスのイメージそのままに、ファンキーなプレイスタイルを得意としながらも、幅広いジャンルの楽曲を手がけるほか、ソロ名義=gurasanparkではインストを主体に数多くのソロ作品をリリースしている。

現在発売中のベース・マガジン2025年5月号では、Parkの活動拠点である自宅スタジオ“South Pocket Studio”を訪れ、最新ソロ・アルバム『Speedify』でのベース・プレイや機材まわりについて聞いているが、ベーマガWEBでは本誌に入りきらなかった別内容のインタビューをお届けする。音楽/ベースの原体験のほか、ミュージシャンとしてのキャリア形成など、貴重な逸話を披露してくれた。

自分にとって転機は、高校2年生のときにアメリカに行ったことでした。

——Parkさんがベースを始めたのはいつ頃でしたか?

確か小学校5、6年生ぐらいの頃だったと思います。

——わりと早いほうですね。

そう言われると、確かに早かったのかもしれません。ベースを始める前に、おじいちゃんの家にアコースティック・ギターが置いてあって、それを見て“カッコいい!”と思ったんです。そのギターは誰も使っていなかったのでもらったんですけど、弾き方もわからなくて学校に持って行きまして。

そしたら隣のクラスにギターを習っている子がいて、その子にギターを渡したらけっこう弾けたんですよ。その子は親の影響でディープ・パープルが好きだったようで、コードとかをジャーンと弾くのを見て、僕は“今から始めても既に出遅れてる!”って思ってしまって(笑)。

——どういったきっかけでベースを手に取ったんですか?

それでもギターがカッコ良くて一緒にやりたいなと思ってたら、“じゃあベースやれば良いじゃん”と言われて。それが始まりでした。友達のお兄ちゃんがベースを持っているから貸してくれるよ、と教えてくれて。

——Parkさん自身はもともと音楽が好きだったんですか?

幼い頃は人並みくらいには好きでした。詳しくは忘れちゃいましたが、その頃テレビでレッド・ツェッペリンを観て、ジミー・ペイジのギター・ソロに魅了された記憶があります。その他はテレビで音楽を知るくらいの普通な子供でしたね。

——結局、ギターを弾けた男の子とはバンドを組んだのですか?

バンドというか、ふたりでディープ・パープルのコピーみたいなことをやっていました。その子はギター・ソロをめっちゃ弾くので楽しそうでしたけど、僕はただルートを弾くだけで(笑)。それでもアンサンブルそのものだったり、裏で支えてる感じが楽しかったですけどね。

そのうちに自分のベースが欲しくなって親に相談したら、“買う代わりにビートルズとベンチャーズを1曲づつ弾けるようになる”という約束をしまして。

——ということは、ご両親も音楽が好きだったんですね?

はい。父親はずっと音楽をやりたかったみたいで、数年前からギターを始めたんですよ。あと僕がベースを始めた頃、父親の友人から“カシオペアを聴いてみろ”って言われたことをきっかけにフュージョンを知りました。

——話に出てくるアーティストが往年の方たちばかりなのが興味深いです。一番最初にベーシストで影響を受けたのは誰だったんですか?

マーカス・ミラーとフリー(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)ですね。それまでバンドを聴いていても、例えばディープ・パープルだとリッチー・ブラックモア(g)とかジョン・ロード(k)はカッコいいけど、ベースはあまり目立たないので、ベーシストという存在に注目したことがなくて(笑)。

ちなみにマーカス・ミラーの作品は何も知らず、CDジャケットを見て買ったんです。その頃はリーバイスともコラボしていてカッコいいなって。買ったアルバムは『Silver Rain』で、イントロを聴いて“これ、ベースなんだ!”って衝撃を受けました。中学3年生の頃ですね。フリーも同じ頃に友達の家庭教師さんに教えてもらいました。最初に聴いたのはベスト盤の『What Hits!?』でした。

——そこからはベースが中心になっている音楽を聴くようになっていったのですね。

特にフリーにはすごく感化されて、アーニーボール・ミュージックマンの黒のS.U.Bのスティングレイを買って、ストラップも長めに構えて、ベースをしばきまくっていました。あと中学生になった頃から友達のギタリストの影響もあってベースを習うようになり、その先生はブラック・ミュージックが好きだったこともあって、いろんな音楽を教えてもらいましたね。

この手の音楽はフレーズ的にも音量的にもベースがよく聴こえたので、聴いたりプレイをするうちにどんどんハマっていったんです。一番影響を受けたのはブラン・ニュー・ヘヴィーズ、あとはジャミロクワイのスチュアート・ゼンダーなど、イギリスのアーティストが好きでした。そこからアメリカのファンクを聴いたり、昔の音源を掘って聴いたりしていきました。

——Parkさんの世代だと、“フリー=黒のスティングレイ”というイメージでもないですよね?

僕がレッチリを知ったのは『By the Way』が出てた頃でしたけど、フリーの教則ビデオの影響が大きかったんです。ちょうどYouTubeができた頃で、昔の教則系の映像がインターネットでも観られたんですよ。スラップ系の奏法映像が好きで、かじりつくように観ていました。

——なかでも特に参考になったのはどのアーティストの映像でしたか?

フリーとラリー・グラハムですね。グラハムは僕が今まで見てきたベーシストのなかで一番陽気なイメージ。プレイのテンションもすごいし、“なんだこれは!?”と興奮しましたよ。そこからグラハム・セントラル・ステーションの作品もよく聴いていました。

あとはTMスティーブンス、ヴィクター・ウッテンで、その頃は自分のプレイの参考に、と思って毎日のように観ていました。ルイス・ジョンソンも好きでしたけど、彼のビデオはプレイが凄すぎて参考になりませんでした(笑)。

——高校進学後はどんな音楽活動を行なっていたんですか?

高校に入ってからはずっと一緒に演ってたギターの子と本格的にバンドを組んで、マーカスのコピーをやったりと、インストの音楽を演奏していました。まわりの友達と一緒にライヴハウスに出ても僕らだけがインストだったりして(笑)。

自分にとって転機は、高校2年生のときにアメリカに行ったことでした。そのときしばらく滞在させてもらった方の家にドラム・セットが置いてあって、その家の子供たちと一緒に演奏をしたんです。

当時、英語はそんなに喋れなかったけど音楽はスムーズに一緒に演奏できたんですよね。そのとき、月並みかもしれないけど音楽に国境はないことにも可能性を感じて“真剣に音楽をやっていきたい”って思いました。だから高校卒業後、親には反対されつつも、音楽の大学に進学したんです。

おいしいところで“顔”を出すような演奏

に魅力を感じるようになっていたんです。

——そして、大学で結成したバンドがVoice of Mindになるんですか?

そうです。在学中に先生のライヴ・サポートを先輩に誘われて、それが自分にとって初めての音楽の仕事になったんですけど、そこを起点に先輩たちに誘われてバンドに加入することになり、卒業後もやっていこうという感じでVoice of Mindでの活動を始めました。

Voice of Mindの音楽的な部分は、歌をすごく大切にしているのですが、活動的な意識としては“ポップスでお金を稼ぐ”という方針がしっかりとありました。

これは大学卒業寸前からの話なのですが、島田紳助さんのバーで1日3ステージのハコバンのバイトもやらせていただくことになりまして、アコースティック・セットだったので僕はアコベを弾いていました。お店では1960年から1980年くらいの歌謡曲のリクエストが多くて、毎回200曲分くらいの譜面を持って行っていました。

そのハコバン活動を2年くらいやったあと、バンド・メンバーと一緒に上京したんです。でもそのタイミングでメンバー・チェンジがあって、そのとき曲作りの勉強も改めて始めました。

——もともと曲作りはやられていたのですか?

中学校のときは、ギタリストとふたりのユニットだったこともあって、その頃からリズムマシンは使っていたんですよ。その延長線上にMTRがあったので、その頃から曲っぽいものを作ったりしていました。僕は滋賀県出身なのですが、地元の先輩にUVERworldがいて、その影響もあったりして近しい先輩たちがけっこうDTMをやってたりしてて。だから僕も地元の先輩にDTMを教えてもらいました。

もともとパソコンが好きだったこともあって、上京のタイミングで改めてDTMを勉強しようと思ったというか……あと、上京してからとにかく音楽の仕事をしたいと思っていたので、ベースの講師もはじめました。

——上京してからの音楽活動は順風満帆でしたか?

いえ、東京に来てすぐの頃はバンド活動と講師業のみで、アルバイトもしていました。その合間に曲を書いたりしていたくらいでした。大阪にいた頃からVoice of Mindで楽曲提供を何曲かやらせてもらっていたこともあって、プレイヤーとしてだけじゃなく、曲を作れたり、プロデュースができたほうがいいなと考えていました。

——当時影響を受けたプロデューサーはいましたか?

蔦谷好位置さんが大好きで、“どうやったらこんなアイディアが思い浮かぶんだろう?”と、蔦谷さんの曲をコピーしたりしていました。あとは友達のバンドのアレンジをやらせてもらったり、上京後は事務所に所属していたんですけど、その会社が映像制作をしていたこともあって、CM音楽なども作らせてもらってました。

こういう活動をしていくと、自分のプレイスタイルの好みも変わっていくわけですけど、僕はもともとVoice of Mindの頃からコーラス・グループでベースを弾いていたので、基本的にリズムを支えながらもおいしいところで“顔”を出すような演奏に魅力を感じるようになっていたんです。

——ちなみに、作曲に関してはずっと独学なんですか?

そうですね。大学時代に音楽理論はひと通り学びました。Voice of Mindをやっていたとき、バンド内でコンペみたいなものをやっていて、そこでメンバーをはじめとしたいろいろな人に教えてもらったりはしました。

——Voice of Mindの解散以降はどのような活動をメインに行なっていったのですか?

Voice of Mindが解散してからはひとりで音楽をやっていこうと思い、SNSに自分の演奏動画を載せたりするようになりました。それと同時に自分が“凄い!”と思った人にたくさん会いに行ったのですが、そこで自分の名刺になるようなものが欲しいと思ってソロ・アルバムも作りました。

加えて、バンド時代にお世話になっていたディレクターさんからレコーディングやライヴ・サポートのお誘いをいただいて、それがどんどん仕事につながっていったんです。

——セッションなどの仕事で転機になったものは何でしたか?

クレイジーケンバンドとのお仕事ですね。横山剣(vo)さんが作曲作業を共同でできる人を探されていたタイミングで、バンド時代のディレクターさんがクレイジーケンバンドのマネージャーをすることになり、僕に声をかけてもらったのがきっかけでした。

剣さんは鍵盤を使って全部ご自身で弾かれるので、リズムを打ち込んだりできるベーシストの僕がちょうど良いところに収まったのかなと、思っています。剣さんと一緒にお仕事をやり始めて、すでに6年が経ちますね。

——横山さんのようなベテラン・ミュージシャンと一緒に作曲作業をすることで、学びになったことはありますか?

たくさんあります。剣さんとの作業はその瞬間にその場で作り上げていくので、瞬発力が求められるんです。基本的に僕が担う作業で、持ち帰って次回までに仕上げてきます、みたいなことはほとんどありません。レコーディング直前の最終的なアレンジの詰めや譜面の作成くらいは自宅でやりますが。

例えば、“この感じでトラックをラテンっぽくして、ここのコードをもっとグッとくる感じにしたいんだよね”とか、剣さんがワン・コーラスだけピアノを弾いて、“これに合わせてベースを弾いて”と言われたり。

そういうときは一瞬でコードを読み取り、ベース・ラインを考える必要があるので、瞬時に判断して対応する力が鍛えられます。あと剣さんは音楽にすごく詳しいので、僕の知らないいろいろなアーティストを教えていただけるんです。

——ベーシストだけでなく、作曲家/プロデューサーとして活動するためにも、本日お邪魔させてもらったプライベート・スタジオ=South Pocket Studioような環境を整えているんですね。

スタジオを作った理由としては、以前ボロアパートに住んでるときに苦情をすごくいただいて……結果、ずっとヘッドホンだけで作業していたことで、耳を悪くしたことがあったんです。

難聴になって低音が聴き取れなくなってしまって。一時的な疲れから発症した病気だったんですけど、その経験があったので、あるときから”必ずスピーカーで音を鳴らせる環境で活動する”と決めて、実行しています。

5月号には最新アルバム『Speedify』

を語ったインタビューが掲載!

2月にリリースされた最新ソロ・アルバム『Speedify』の制作背景やベース・プレイ、その他愛用機材についてなど、ベーマガWEBとは別内容でお送りしています!

※ベーマガWEBサブスク会員へのご登録が必要です。

◎Profile

ぐらさんぱーく●1989年生まれ、滋賀県出身。2013年にバンドVoice of Mindでデビュー。ライブ活動と並行し、アイドル・グループやテレビ番組への楽曲提供のほか、サウンド・トラック制作、CM楽曲などを手がける。バンド解散後はフリーのミュージシャンとしての活動を開始し、クレイジーケンバンドをはじめとするアーティストやバンドのプロデュース、テレビ番組のテーマソングの編曲、ゆず、いきものがかり、森口博子、TOOBOEなどへのレコーディング参加、劇伴音楽やTVCM楽曲の制作などを行なう。またgurasanpark名義で発表したソロ作品は海外でも高い評価を得ており、2024年にはマレーシアで開催されたBuskerfestへの出演を果たす。3月2日にソロ最新作『Speedify』を発表した。

◎Information

Official HP X Instagram YouTube